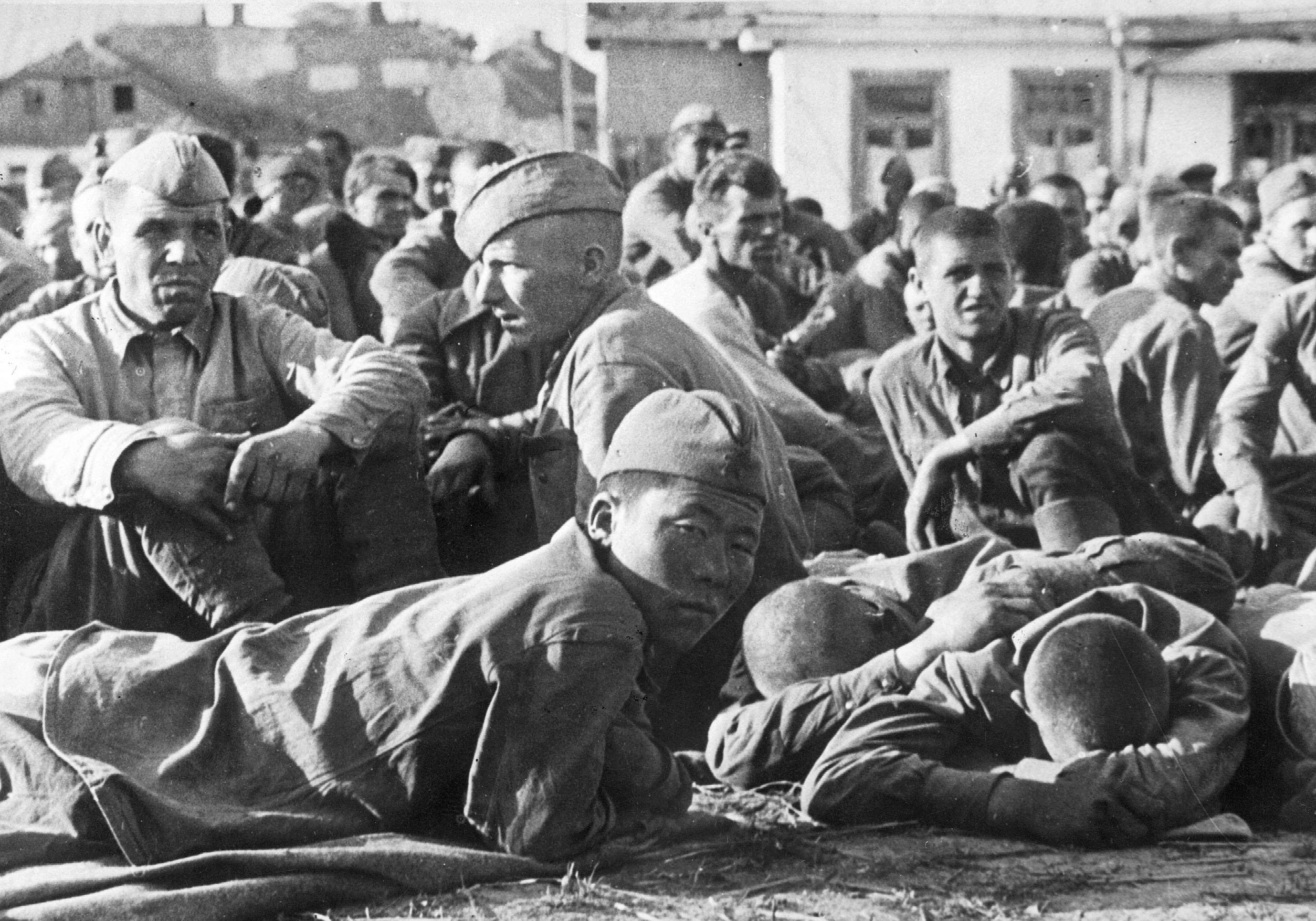

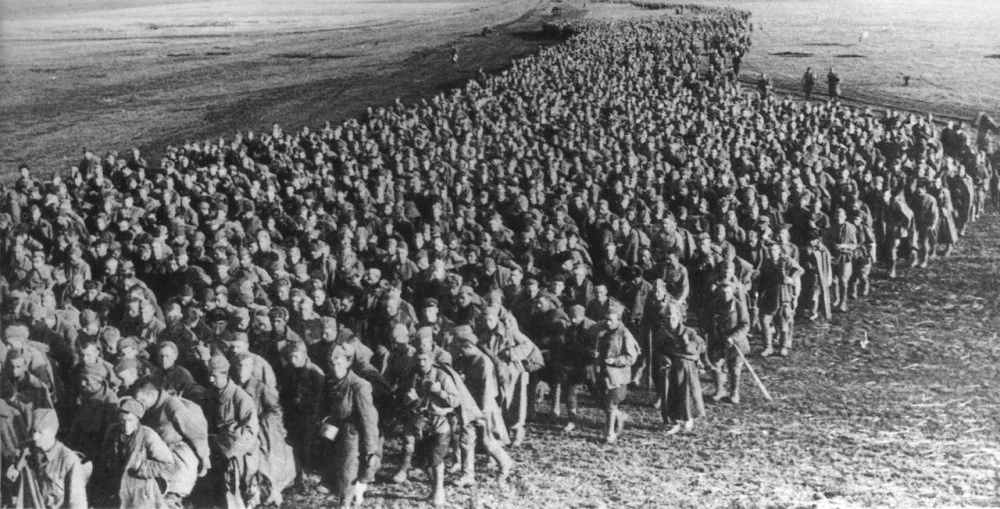

Советские военнопленные в пункте сбора на Восточном фронте. Приблизительно 1941 год / Alamy

Миллионы советских солдат попали в плен к нацистам во время Второй мировой войны. Среди них — тысячи казахстанцев. Не подписав Женевскую конвенцию, Советский Союз лишил своих солдат, оказавшихся в немецком плену, права на гуманное обращение. После войны — и в памяти, и в архивах — эти люди были исключены из официального нарратива. Только сейчас, благодаря новым исследованиям и рассекреченным документам, мы узнаем об их трагических судьбах.

Трагедия и стигма советских военнопленных

Тема советских военнопленных долгое время оставалась засекреченной и тщательно замалчивалась на разных уровнях. В советской историографии внимания удостаивался лишь героизм, проявленный в нацистских лагерях. Те же, кто оказался в плену, автоматически попадали в категорию «предателей», «врагов народа» и в годы войны, и в послевоенное время. При этом западные, и прежде всего немецкие, историки активно занимались исследованием судеб советских военнопленных. Особо следует отметить монографию Кристиана Штрайта, основанную на документальных описаниях бесчеловечных преступлений в нацистских лагеряхi

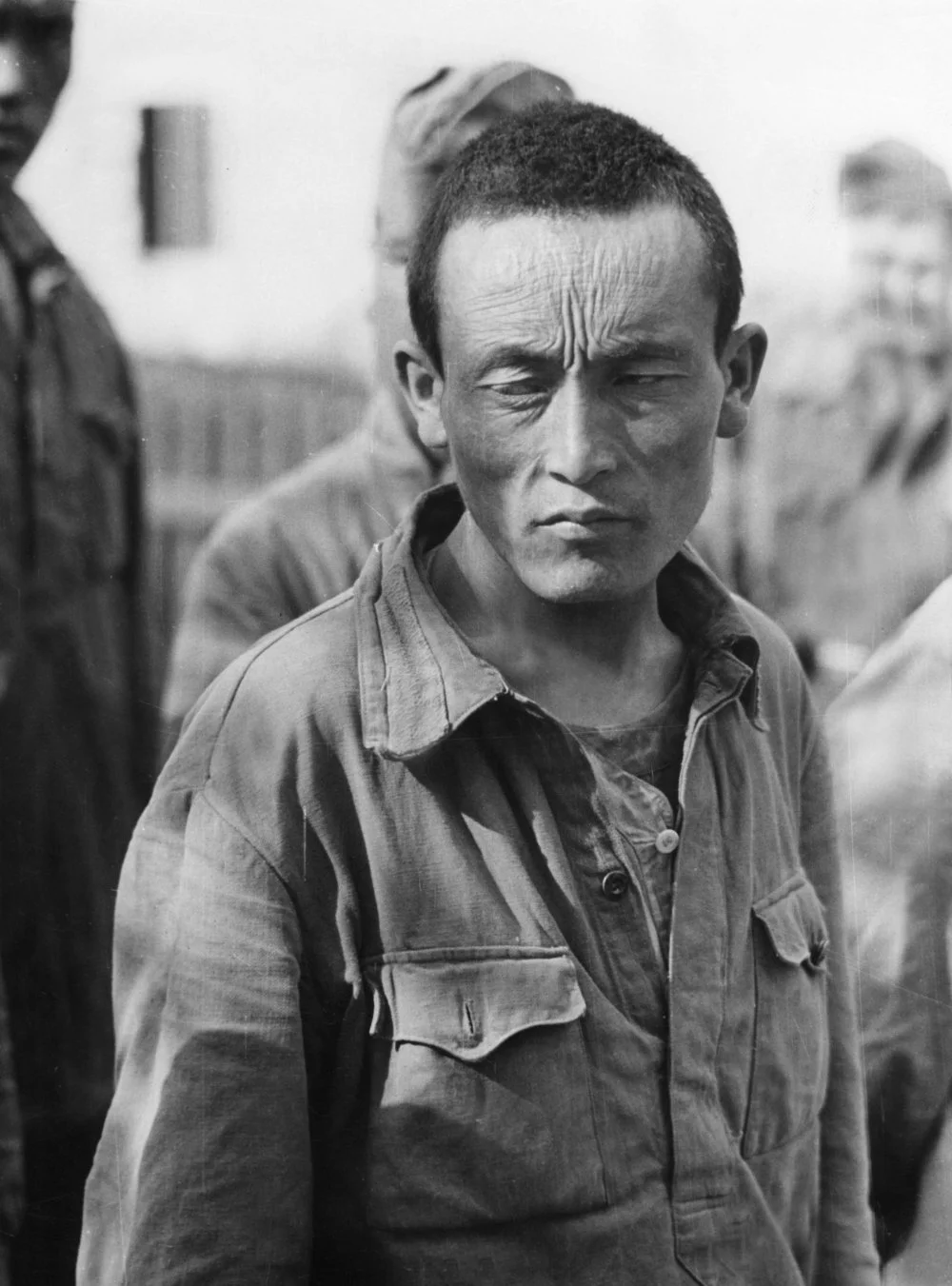

Советские военнопленные в концентрационном лагере. Фотография из журнала L'Illustrazione Italiana, №40. 4 октября 1942 года / DE AGOSTINI PICTURE LIBRARY / Getty Images

После распада Советского Союза начали появляться работы немецких и российских исследователей, свободные от идеологических стереотипов эпохи Холодной войны и основанные на объективном научном подходеi

Однако судьбы казахстанцев, попавших в плен, практически не были затронуты в этих исследованиях; зачастую о них вообще не упоминалось. В казахстанской же исторической науке в основном рассматривались условия содержания немецких и японских военнопленных в лагерях на территории Казахстана. Только в последние годы начали появляться монографииi

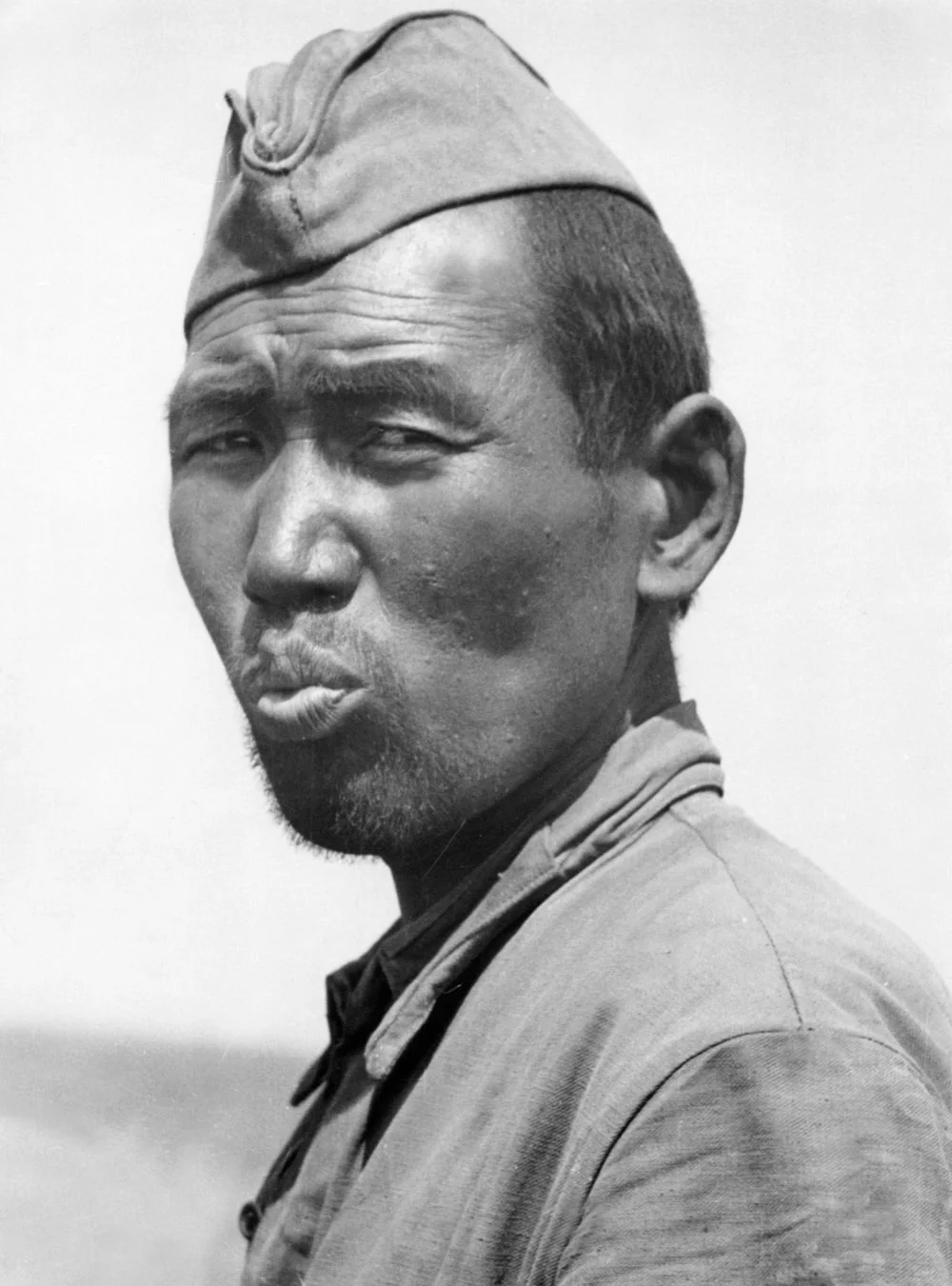

Пленный солдат Красной армии. Приблизительно 1941 год / Alamy

Международно-правовой статус военнопленных и отказ СССР

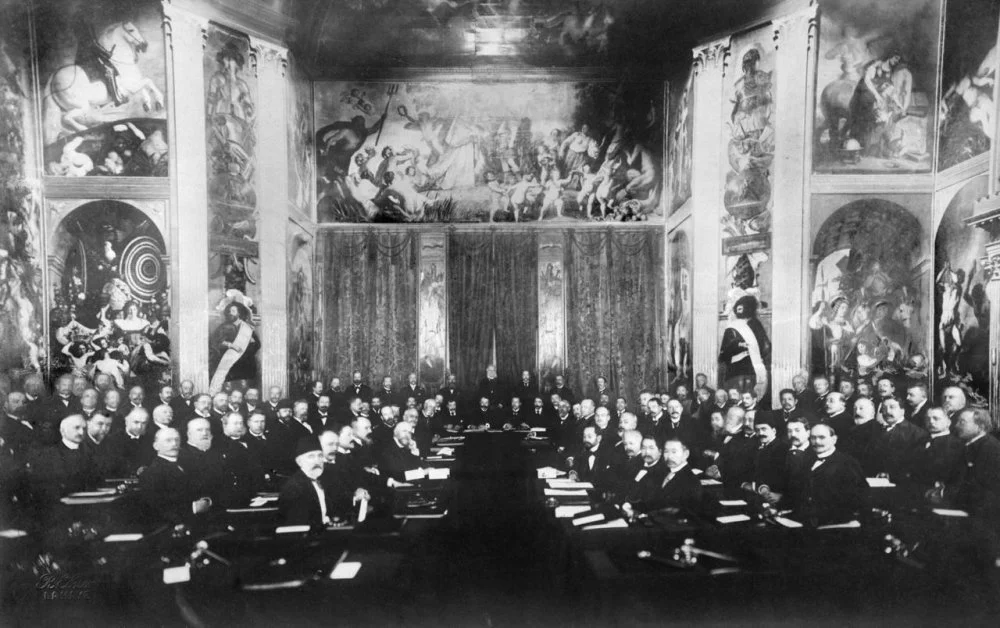

Во второй половине 19 века мировое сообщество начало разрабатывать международные соглашения, регулирующие правила ведения войн и определяющие правовой статус военнопленных. Первый подобный договор был заключен 10 мая 1864 года между Австрией, Нидерландами, Россией, Османской империей, Великобританией и Швецией. В последующие годы к этому соглашению присоединились практически все европейские государства.

Страны-участницы Первой мировой войны руководствовались Гаагскими конвенциями 1899 и 1907 годов. В документе, принятом 18 октября 1907 года, военнопленным был посвящен отдельный раздел, четко устанавливающий их правовой статус и основные права. В годы Первой мировой войны интересы российских военнопленных, например, представляла Испания, выступавшая в роли государства-протектора. Интересы английских, французских и сербских военнопленных защищали Соединенные Штаты, которые оказывали содействие также и российским военнопленным. Благодаря этому все военнопленные имели возможность пользоваться правами, предусмотренными Гаагскими соглашениями.

Первая международная мирная конференция в Гааге. Май – июнь 1899 года / Imperial War Museum (HU 67224) / Wikimedia Commons

Первая мировая война показала, что содержание сотен тысяч военнопленных не только требует огромных затрат на питание, одежду и последующую репатриацию, но и ставит задачу более детальной регламентации условий их пребывания в плену. Поскольку норм, предусмотренных 17-й статьей Гаагской конвенции 1907 года, оказалось недостаточно, Международный комитет Красного Креста в 1921 году организовал специальную конференцию для обсуждения нового соглашения. Его главным отличием стало то, что права военнопленных впервые рассматривались не как часть общих законов и обычаев войны, а как самостоятельная юридическая категория.

После тщательного обсуждения Женевская конвенция об обращении с военнопленными была подписана 27 июля 1929 года. Этот важнейший международный документ подробно закреплял права военнопленных с момента захвата до их репатриации, устанавливал четкие обязательства государств, взявших их в плен (условия содержания, обеспечение медицинской помощи раненым и больным военнопленным и другие ключевые аспекты). Соглашение поддержали все 47 стран-участниц конференции.

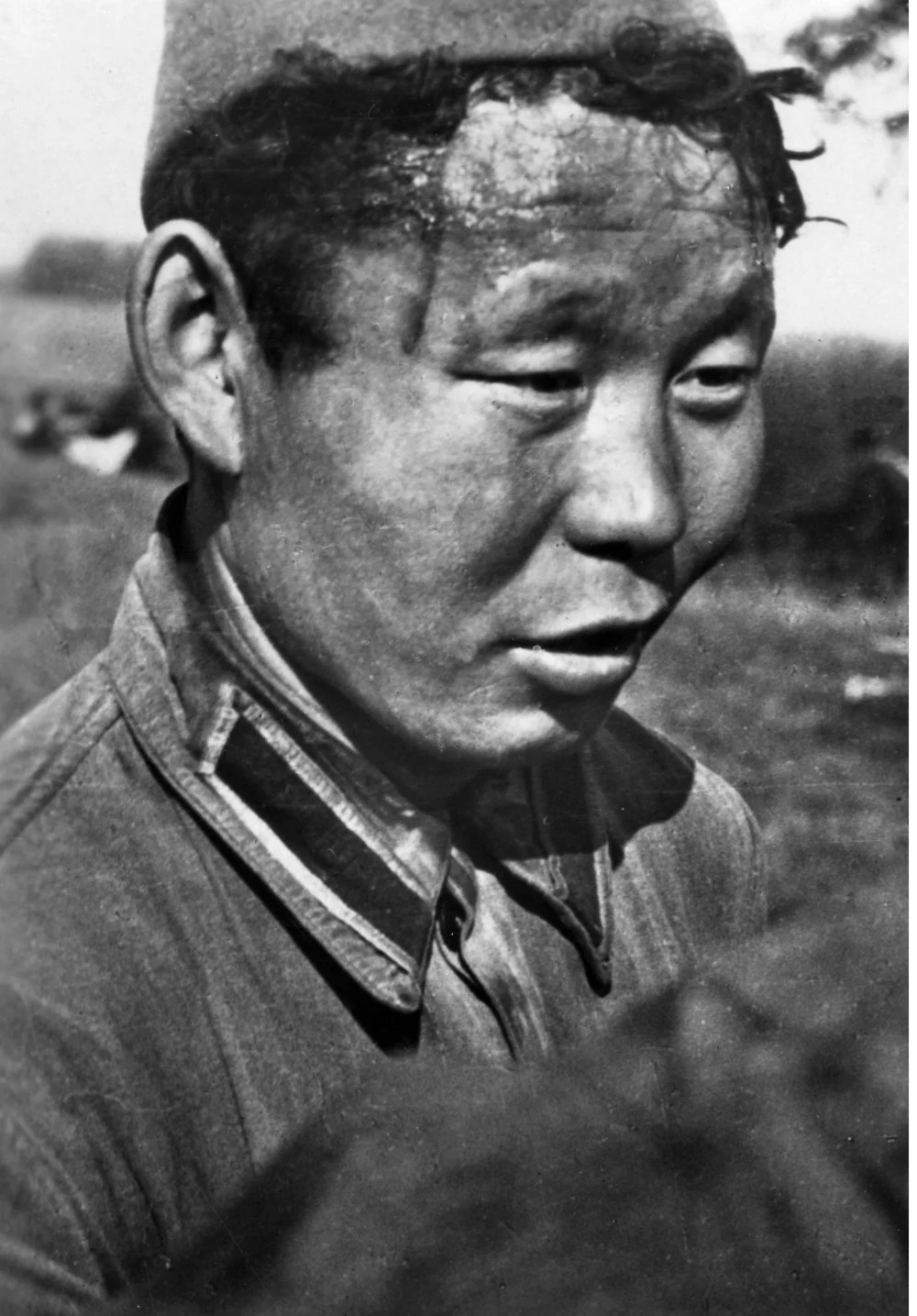

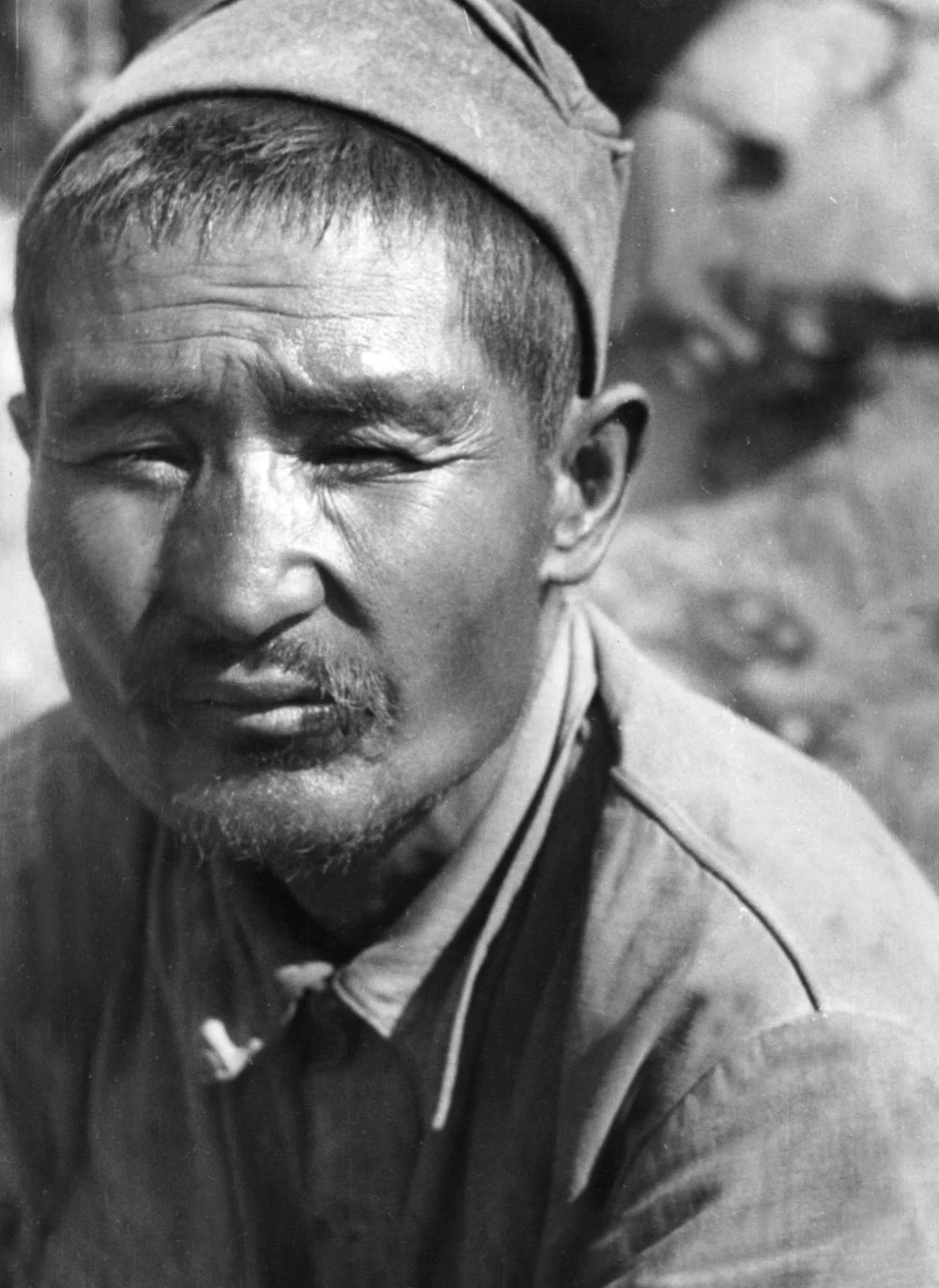

Офицер советского военного инженерного подразделения, захваченный 19-й танковой дивизией вермахта у Дзисны на реке Западная Двина, Беларусь. Приблизительно июль 1941 года /INTERFOTO / Alamy

Согласно Женевской конвенции, военнопленные подлежали обязательной регистрации, а их списки передавались государству-протектору — Швейцарии. Лагеря для военнопленных регулярно инспектировали представители Международного Красного Креста. При этом рацион питания военнопленных не мог быть ниже нормы, установленной для военнослужащих тыловых подразделений страны, удерживающей пленных. В соответствии с новыми правилами пленным разрешалось получать посылки из родной страны, а также гуманитарную помощь от Красного Креста — продовольствие, витамины, медикаменты. Кроме того, им было предоставлено право направлять жалобы и заявления относительно тяжелых условий содержания в лагерях.

Советские пленные женщины Красной армии / Alamy

Германия присоединилась к конвенции 21 февраля 1934 годаi

Конвой советских военнопленных под Харьковом. 1942 год / Sovfoto / Universal Images Group / Getty Images

Отношение Германии к советским военнопленным во Второй мировой войне было предопределено с самого начала. Гитлер неоднократно подчеркивал, что война против СССР — это не просто вооруженное противостояние, а «столкновение двух мировоззрений»i

«Это борьба двух идеологий. Уничтожение большевизма нельзя рассматривать как социальное преступление, поскольку коммунизм представляет собой огромную угрозу для будущего. Мы не должны руководствоваться принципом солдатского братства. Коммунист никогда не был и не будет нам товарищем. Речь идет о беспощадной войне на уничтожение».

Советские пленные на Восточном фронте. 1942 год / Alamy

Отказ Советского Союза от присоединения к международным конвенциям сыграл на руку нацистской Германии. В рамках плана «Барбаросса» уже 16 июня 1941 года был издан специальный приказ, определяющий судьбу советских военнопленных в грядущей войне. В документе подчеркивалосьi

«Большевизм — заклятый враг Германии. Поэтому к пленным бойцам Красной армии следует относиться с особой осторожностью.

… Любая, даже малейшая форма сопротивления должна быть подавлена безжалостно и решительно. Любые активные проявления недовольства подлежат немедленному устранению. Пленным категорически запрещено общаться как с местным населением, так и с охраняющими их солдатами. Наш противник не признал Женевскую конвенцию о содержании военнопленных от 27 июля 1929 года».

Вместе с тем сам приказ предусматривал целый ряд положений, грубо нарушающих нормы международного права. Так, военнопленных планировалось использовать не для нужд экономики, а исключительно для удовлетворения потребностей армии. Им не полагалась плата за труд, а офицеры и санитарные работники лишались даже минимального денежного содержания. Информация о военнопленных не передавалась в информационные службы вооруженных сил.

Советские военнопленные в товарных вагонах. Беларусь, 21 сентября 1941 года / German Federal Archives

Дополнительно вводились строгие запреты: питание пленных регулировалось особыми инструкциями, им запрещалось устанавливать контакт с государствами-покровителями и гуманитарными организациями, а уполномоченные лица, защищающие интересы пленных, не допускались в лагеря. К тому же против военнопленных возбуждались уголовные дела без соблюдения требований Женевской конвенции. Эти меры шли вразрез с положениями 6, 7, 14, 15, 16 и 17 статей Гаагской конвенции, а также 23, 31, 34–41, 43, 44, 77 и 79 статей Женевской конвенции. Уже 8 сентября 1941 года нацистским войскам было официально предписано обращаться с советскими пленными максимально жестко, исключая проявление какого-либо сочувствия. Следует отметить, что помимо Германии нормы международного права в отношении военнопленных нарушал и Советский Союз.

Советские военнопленные, направленные в концентрационный лагерь. Украина, май 1942 года / Heinrich Hoffmann / Mondadori / Getty Images

Политика и практика уничтожения

Уже в первые месяцы войны связь между фронтом, армейскими и дивизионными штабами была нарушена, что привело к массовому окружению тысяч советских солдат и офицеров. В этих условиях начались масштабные пленения. Разрыв между высшим военым командованием и местными подразделениями, слабая координация действий на местах вызвали беспорядочное отступление войск. Это, в свою очередь, затруднило сбор сведений о погибших, раненых, взятых в плен, пропавших без вести бойцах и их передачу в штабы. Следует отметить, что данным германских и советских источников о событиях того времени доверять трудно: обе стороны усиливали идеологическую пропаганду, искажая факты. Даже в немецкой научной литературе данные о количестве советских пленных разнятся. Так, по исследованию Иоахима Хоффмана, всего было захвачено 5,24 миллиона человек, из них 3,8 миллиона — в первые месяцы войныi

Захваченный советский солдат. Рисунок, выполненный немецким военным корреспондентом Штюкке. 10.08.1941/ INTERFOTO / Alamy

Более подробные данные приводит Кристиан Штрайт. По его сведениям, в декабре 1941 года в плену находилось 3 350 000 советских солдат, в июле 1942 года — 4 716 903, в январе 1943 года — 5 003 697, в феврале 1944 года — 5 637 482, а в феврале 1945 года — 5 734 528 человек. Из них 3,3 миллиона — то есть 57,8 % всех советских пленных — погибли в лагерях Третьего рейха от голода, истязаний и репрессийi

Женщины-врачи среди группы советских военнопленных, захваченных немцами в Великих Луках. Август 1941 года / Scher l/ Süddeutsche Zeitung Photo / Alamy

В первые годы войны советские военнопленные гибли массово. Те, кто пережил зиму 1941–1942 годов, составляли единицы. 14 декабря 1941 года на встрече с Гитлером А. Розенберг сообщил, что, по данным генерала Китцингера, в лагерях, где содержались советские пленные, ежедневно от голода умирало около 2500 человекi

Советские военнопленные в лагере Шталаг № 326, где содержались 10 000 заключенных во время Второй мировой войны. Приблизительно 1941 год / CORBIS / Corbis / Getty Images

В первые месяцы войны из-за нехватки тюрем германские войска размещали советских пленных в школах, разрушенных предприятиях, карьерах и на огороженных проволокой пустырях. Уже в июле–сентябре 1941 года в таких временных лагерях началась массовая гибель пленных. Так, 10 июля 1941 года представитель Восточного министерстваi

«В лагере, размер которого примерно соответствует Вильгельмплац, содержится 100 тысяч военнопленных и 40 тысяч гражданских лиц. Территория настолько тесная, что люди стоят плечом к плечу, не имея возможности передвигаться. Даже естественные потребности они вынуждены справлять там же, на месте. Лагерь охраняет всего одна рота. Из-за недостаточного числа охраны применяются самые жестокие методы контроля. Пленные практически не получают пищи и остаются без еды по 6–8 дней подряд. От голода они опухают и думают лишь о том, как найти хоть какую-то еду».

Советский военнопленный. Приблизительно 1941 год / Süddeutsche Zeitung Photo / Alamy

Условия в лагерях были нечеловеческими. Советские военнопленные, выполнявшие тяжелую физическую работу с утра до позднего вечера, получали питание общей энергетической ценностью всего около 1300 калорий в день, тогда как норма — 3000 калорийi

Советские военнопленные женщины на Восточном фронте. 1942 год / Scherl / Süddeutsche Zeitung Photo / Alamy

Трагедия «туркестанцев»

Тяжелейшее положение советских военнопленных стало темой множества научных исследований. Однако судьбы азиатских пленных и, в частности, уроженцев Туркестана, до сих пор не получили отдельного изучения. Еще в мае 1941 года в документе «Инструкции для определения позиции групп войск в России», подготовленном Верховным командованием (Вермахт), содержалось следующее указание в духе расовой теории нацизмаi

«К солдатам и пленным Красной армии следует относиться с особой подозрительностью и крайней осторожностью. Особенно азиатские бойцы кажутся крайне непонятными, жестокими и коварными».

Гитлер, в свою очередь, рассматривал азиатскую цивилизацию как серьезную угрозу для Европы и заявлял: «Теперь становится ясно, почему китайцы воздвигли Великую стену, чтобы защититься от монгольских нашествий. Нам также нужна грандиозная стена, чтобы оградиться от масс Центральной Азии...»i

Советские военнопленные во время второй мировой войны. Приблизительно 1941 год / Süddeutsche Zeitung Photo / Alamy

Приказ от 24 июля 1941 года запрещал перевозить азиатов, служивших в рядах Советской армии и попавших в плен, на территорию Германии. Вместо этого их размещали в лагерях на оккупированных территориях. Верховное командование объясняло это тем, что пленники с азиатской внешностью якобы непригодны для работы в сельском хозяйстве Третьего рейха. После подобных распоряжений сотрудники, отвечавшие за политику в отношении военнопленных, стали относиться к пленным азиатского происхождения с особым недовериемi

Советские пленные солдаты. Украина, приблизительно лето 1941 года / Alamy

Сведения о национальном составе советских военнопленных крайне скудны. В подготовленном под руководством генерал-полковника Г.Ф. Кривошеева статистическом сборнике содержится лишь информация о том, что к концу войны и в послевоенный период из плена вернулись 1 836 562 человека. Из них около миллиона были вновь призваны в ряды Красной армии, 600 тысяч направлены в рабочие батальоны для работы в промышленности, а 339 тысяч человек по обвинениям, связанным с их пребыванием в плену, были отправлены в лагеря Народного комиссариата внутренних дел. Среди вернувшихся числилось 23 143 казахаi

Колонна советских военнопленных. Приблизительно 1941 год / Alamy

В немецких документах советские военнопленные, происходившие из Казахстана и республик Центральной Азии, объединялись под общим наименованием «туркестанцы». Однако данные о количестве «туркестанцев» в плену крайне ограниченны и зачастую противоречивы. Это связано, в первую очередь, с катастрофической смертностью среди пленных в зимний период 1941–1942 годов. Как сообщил представитель Генерального штаба сухопутных войск майор В. Услар на встрече с генералом Э. Кёстрингом и доктором Р. Нидермайером в Миргороде 1 августа 1942 года, в первую военную зиму погибло около 80% из 100 тысяч туркестанских военнопленныхi

Советский военнопленный. Приблизительно 1941 год / Alamy

Точные данные о численности туркестанцев среди советских военнопленных содержатся в документах, отправленных в 1942 году Верховным командованием вооруженных сил Германии (Oberkommando der Wehrmacht) в Германский Красный Крест. В этих материалах, озаглавленных «Численность представителей малых народов и азиатов в рейхе и на оккупированных территориях», приводится разбивка пленных по национальностям и этническим группам. Согласно документу, на 1 апреля 1942 года в лагерях, расположенных в пределах Третьего рейха, а также в странах Балтии, на территории Украины, Польши и Норвегии, содержались 17 561 туркестанец. К 1 ноября того же года их число увеличилось до 41 410 человекi

Захваченные в плен солдаты Красной армии. Приблизительно 1941 год / Alamy

В последние годы Государственная комиссия по полной реабилитации жертв политических репрессий провела значительную работу. В результате изучения специальных архивных фондов и анализа опубликованных материалов удалось собрать важные данные о казахстанских военнопленных и проследить их дальнейшую судьбу. На сегодняшний день установлено: в период с 1939 по 1945 годы в плен попали 65 755 казахстанских солдат и офицеров. Подтверждена гибель 4 082 казахстанцев в плену.

Советские военнопленные / Hulton-Deutsch Collection / CORBIS / Corbis через Getty Images

Трагическая история советских военнопленных — это не просто эпизод Второй мировой войны, это еще и горькое свидетельство того, как безжалостная политическая система могла стереть человеческие лица из памяти народа, лишив миллионы людей не только свободы, но и права на сострадание. Сегодня, спустя десятилетия, мы начинаем узнавать правду — и с ней приходит надежда на восстановление справедливости, в том числе и для казахстанцев, чьи имена долго оставались в забвении.