Кандидат филологических наук Жумашай Ракыш в интервью Qalam рассказала — почему в годы Второй мировой войны были так популярны героические эпосы батырлар жыры и почему их потом запретили.

Как деятели Алаш собирали народное наследие

Жумашай Ракыш/Qalam

Сбор сказаний и эпосов был в повестке дня деятелей Алаш. В целом они занимались такими ключевыми вопросами, как алфавит, орфография, учебники — и одним из направлений стало собирание фольклорных произведений. Например, Ахмет Байтурсынов записал эпос «Ерсайын» у народников и опубликовал его в 1923 году в Москве. Предисловие к нему под псевдонимом «Қыр баласы» написал Алихан Букейханов. В 1927 году Каныш Сатпаев в Москве издал эпос «Ер Едіге».

Героические эпосы войны

В годы войны (1941–1945 гг. — ред.) народу остро не хватало произведений, поднимающих боевой дух. Какие это произведения? Конечно же, батырлар жыры — героические эпосы.

Только сказания о батырах и исторических событиях способны по-настоящему пробудить патриотизм, призвать к защите родины от внешнего врага. Во время войны появилась возможность продвигать такие эпосы. В разгар войны, осенью 1942 года, в Алматы пригласили Мурын жырау. Его приезд стал значимым событием в жизни страны. Он ехал из Мангышлака в Алматы полтора месяца. Центральный комитет Компартии Казахстана принял специальное постановление, согласно которому было выделено финансирование для этой поездки.

Мурын жырау/Wikipedia Commons

Возникли вопросы: как записывать все, что он будет рассказывать, кто займется стенографией? Для этого назначили специальных секретарей. Среди стенографисток были Мариям Хакимжанова и Мариям Исаева. Организацию взяли на себя Нуртас Ондасынов и Каныш Сатпаев, а работу вели ученые из Института литературы. Мурын жырау получил возможность передать свои знания. Однако все записи так и остались в архивных папках без публикации, так как после победы в Великой Отечественной войне было решено, что героические эпосы больше не нужны.

Как запрещали эпосы

Репрессии начались в 1944 году. В Татарстане ставят спектакль по эпосу «Едіге». Следом выходит постановление Татарской Компартии: «Нельзя пропагандировать Едіге». С этого момента исследованиям, публикациям и постановкам ногайских и героических эпосов начали возникать серьезные препятствия. В 1947 году выходит еще одно постановление — Центрального Комитета Компартии Казахстана, — посвященное осуждению первого тома истории казахской литературы и озаглавленное как «Грубые ошибки Института языка и литературы». Позже, в 1953 году, началась большая дискуссия о героических эпосах. К концу обсуждения пошли нападки на Мухтара Ауэзова, причем использовали его ученика Малика Габдуллина. Именно он выступил как основной докладчик, обличавший «грехи» Ауэзова.

В результате всех этих споров и гонений у нас остался только один эпос — «Қамбар батыр». Причем не само произведение целиком, а лишь прозаическое изложение на русском языке, сделанное Львом Мейером (Лев Лаврентьевич Мейер — русский офицер, топограф, этнограф — ред.). Его можно назвать и путешественником, и военным. Оккупирующая держава всегда стремится в первую очередь изучить фольклор и этнографию покоренного народа, чтобы понять его менталитет и аспекты духовной жизни. В 1956 году в Ташкенте прошла конференция, посвященная эпосу «Алпамыс батыр». После нее мы постепенно начали возвращаться к изучению эпосов.

Советские мотивы в произведениях Жамбыла

Во времена СССР появился термин «советский фольклор». Например, в русских былинах упоминался сам Ленин: повествование начиналось с традиционных героев, но в какой-то момент сюжет переходил к вождю пролетариата. Сказители настолько меняли былины в угоду советской идеологии, что от оригинального содержания почти ничего не оставалось.

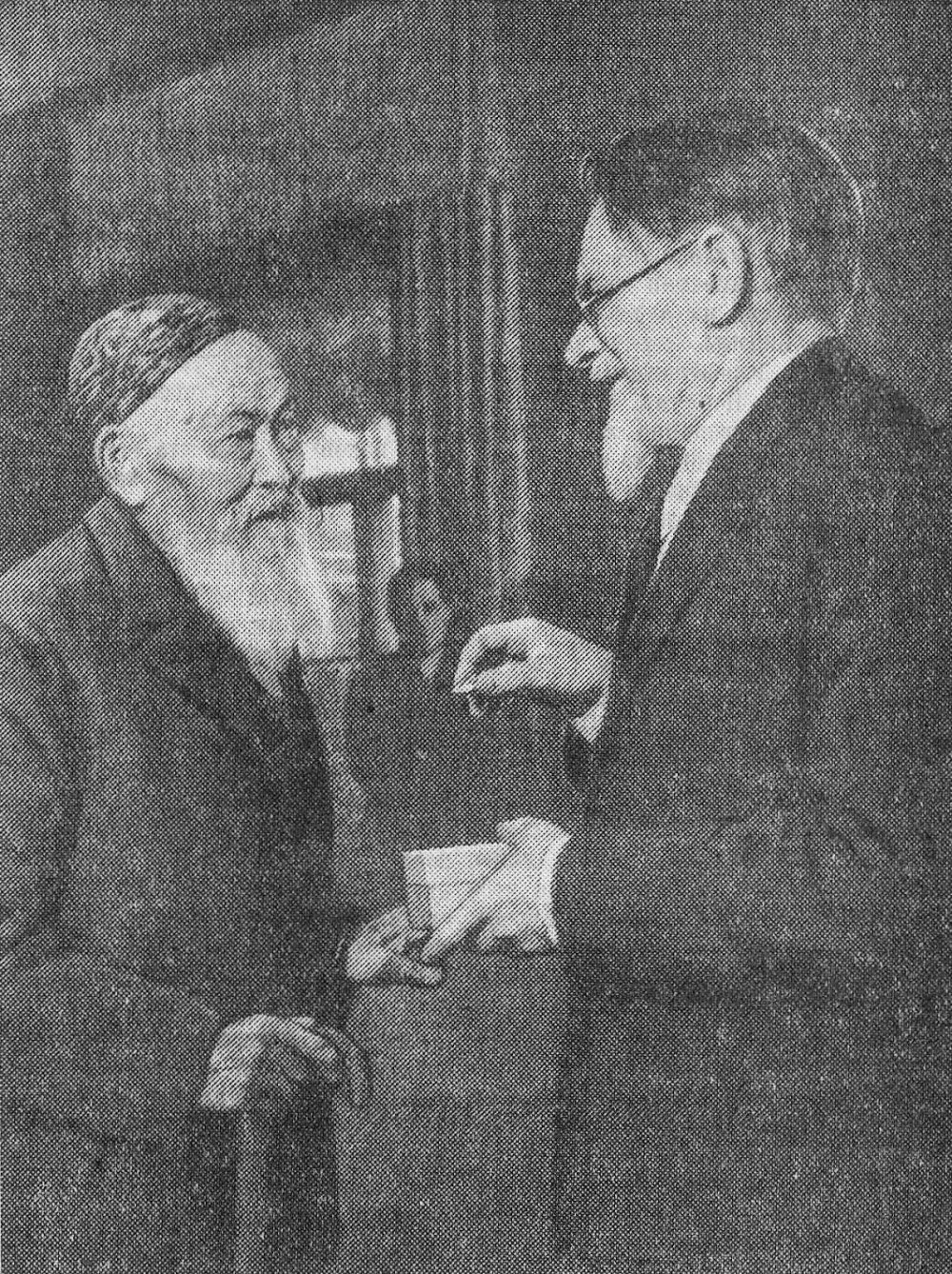

Михаил Калинин вручает Джамбулу орден Ленина (2 декабря 1938 г.)/Wikimedia Commons

Еще один из таких примеров — «Өтеген батыр» Жамбыла Жабаева. Сюжет «Өтеген батыра» сам по себе очень интересен: герой сражается с мифическими чудовищами, кроме того, как и Асан Кайгы, он ищет Жерұйық — Землю обетованную. Когда он возвращается к своему народу и говорит, что нашел Жерұйық, сородичи не хотят идти. Они задаются вопросами: «А как быть с пастбищами для лошадей? Что, если земля окажется неудобной?». И решают не идти за ним. И такой эпос заканчивается воспеванием советской жизни. Жамбыл — великий акын, но его творчество активно использовалось в политических целях. Причем использовалось крайне «эффективно».

«Ордынский фольклор»

В 1868 году вышла работа исследователя Владимира Стасова под названием «Происхождение русских былин», которая вызвала большую полемику в русской фольклористике. Что в ней утверждалось? Существуют такие понятия, как миграционная теория (теория заимствования, теория «кочующих сюжетов», объясняющая схожесть фольклорных произведений у разных народов их передвижением — ред.) и компаративистика (направление в истории литературы, изучающее сходства и различия литературных явлений разных народов — ред.).

Теодор Бенфей (немецкий филолог, автор исследований о классических языках, сравнительной лингвистике, а также индийской филологии — ред.) в своей теории утверждал, что «кочующие сюжеты» берут начало из индийской «Махабхараты» и индийских сказок и уже оттуда распространяются на Запад. Владимир Стасов писал, что часть сюжетов русских былин также была перенята из индийского фольклора, но большинство происходит из Орды. Он называл это «ордынским фольклором», что указывает на происхождение подобных сюжетов из Центральной Азии и тюркского фольклора. В то время в русской науке было два лагеря — славянофилы, утверждавшие, что русская культура должна брать начало в Древней Руси, и западники, считавшие, что все ценное идет от Запада. А теория Стасова противоречила обеим сторонам. Идеи Стасова повлияли на Григория Потанина, который впоследствии развил его взгляды.

Это часть беседы с Жумашай Ракыш о том, что пережили казахские эпосы за последнее столетие. В полной версии интервью — на нашем YouTube-канале. Исследовательница рассказала о 29 версиях жыра «Қобланды батыр» и забытых традициях и обрядах, отраженных в героических эпосах.