У кочевников был свой совершенный боевой арсенал — лук, сабля, копье, топор и булава. Вместе они составляли «бес қару» — универсальный оружейный набор, без которого не обходился ни один батыр. Эти пять видов оружия использовались не только в бою, ведь каждое из них имело особое значение и свою символику. Рассказываем, как выглядел идеальный боевой набор казахского воина, и почему «бес қару» до сих пор вызывает интерес у исследователей.

Казахи издавна говорили: «в распоряжении храбреца — пять видов оружия» («ер қаруы — бес қару»). Оружие не только было основой военного искусства казахов, но и навечно переплелось с бытом и традициями народа. Недаром в кочевом обществе с правом на ношение того или иного вида оружия приобретались и особые привилегии, а само оружие становилось предметом символического поклонения, как, например, при клятвах и соглашениях.

Наверное, нет ничего удивительного в том, что казахи, чья история на протяжении веков сопровождалась постоянными войнами и борьбой с захватчиками, относились к оружию с особым почтением, включив его в список «Семи сокровищ» (Жеті қазына) — священных атрибутов процветания и богатства в традиционном казахском обществе. Поэтому закономерно, что в исторической памяти воины-батыры всегда сражались: то стреляли из лука, то пронзали противника копьем, то бились на мечах или наносили сокрушительные удары топором и булавой. Но почему же видов оружия у казаха именно пять?

Историк Калиолла Ахметжанов объяснял это так:

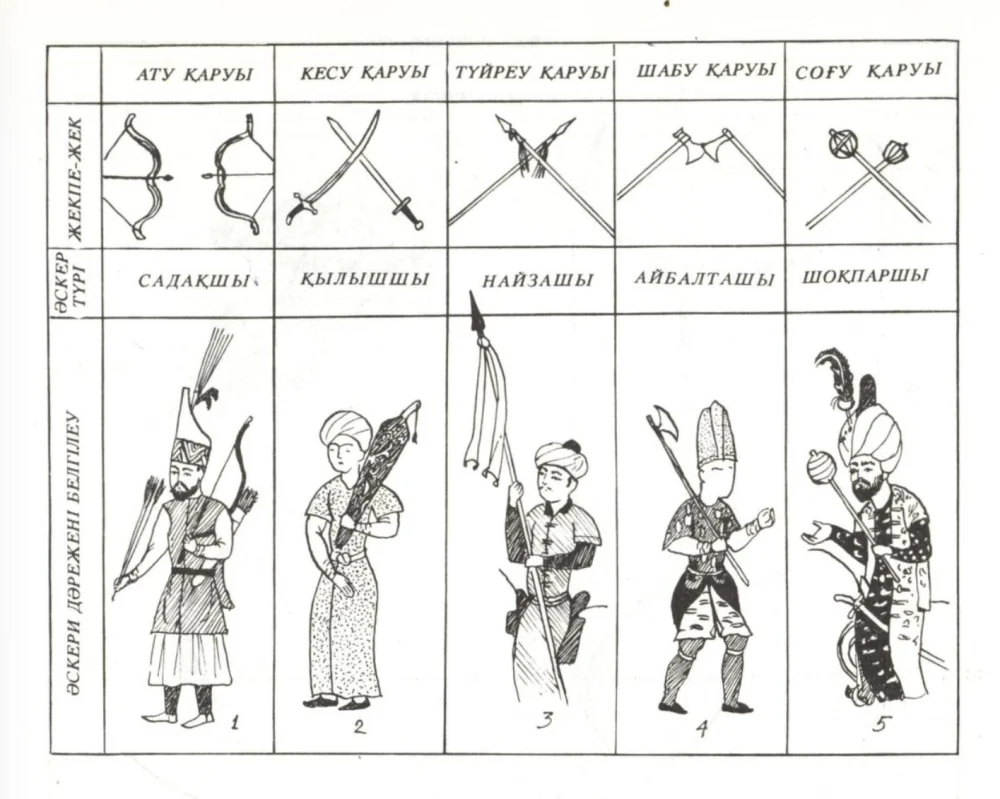

«Разделение боевого оружия на пять основных видов связано с их специфическими, незаменимыми функциями, ведь каждый из них выполняет свою особую боевую задачу. Так сформировались пять основных приемов: стрельба (из лука или огнестрельного оружия), режущие удары (кылыш), колющие удары (найза), рубящие удары (айбалта) и ударно-раздробляющие действия (шокпар). Действия всех остальных типов оружия — лишь разновидности этих пяти функций. Именно поэтому на поле боя они незаменимы». [1, с. 46]

Калиолла Ахметжанов. Пять видов оружия. Лук, меч, копье, айбалта (топор в форме полумесяца) и шокпар (булава) / Иллюстрация из книги «Жараған темір кигендер»

Лук — крылатая смерть противника

Казахский лук относится к категории древнейших видов оружия. Луки традиционно делятся на два основных типа: простой и композитный (или составной). Простой лук имел дугообразную форму, его концы соединялись кожаными ремешками и стягивались тетивой. Композитный лук изготавливался из тонких пластин разных видов древесины, склеенных между собой. Иногда к наружной стороне прикреплялись сухожилия, к внутренней — роговые накладки, а в средней части рукояти и на концах использовались костяные вставки. Такой лук был особенно прочным и позволял пускать стрелы на большие расстояния. Непростыми были и боевые наконечники стрел, которые имели трехгранную, четырехгранную или шестигранную форму. Для лука и стрел использовали специальный колчан с двумя отделениями — одно для стрел, другое для лукаi

Амин Бре. Лучник из Казахстана на международных соревнованиях по верховой стрельбе из лука. Иран, провинция Фарс, Шираз / Alamy

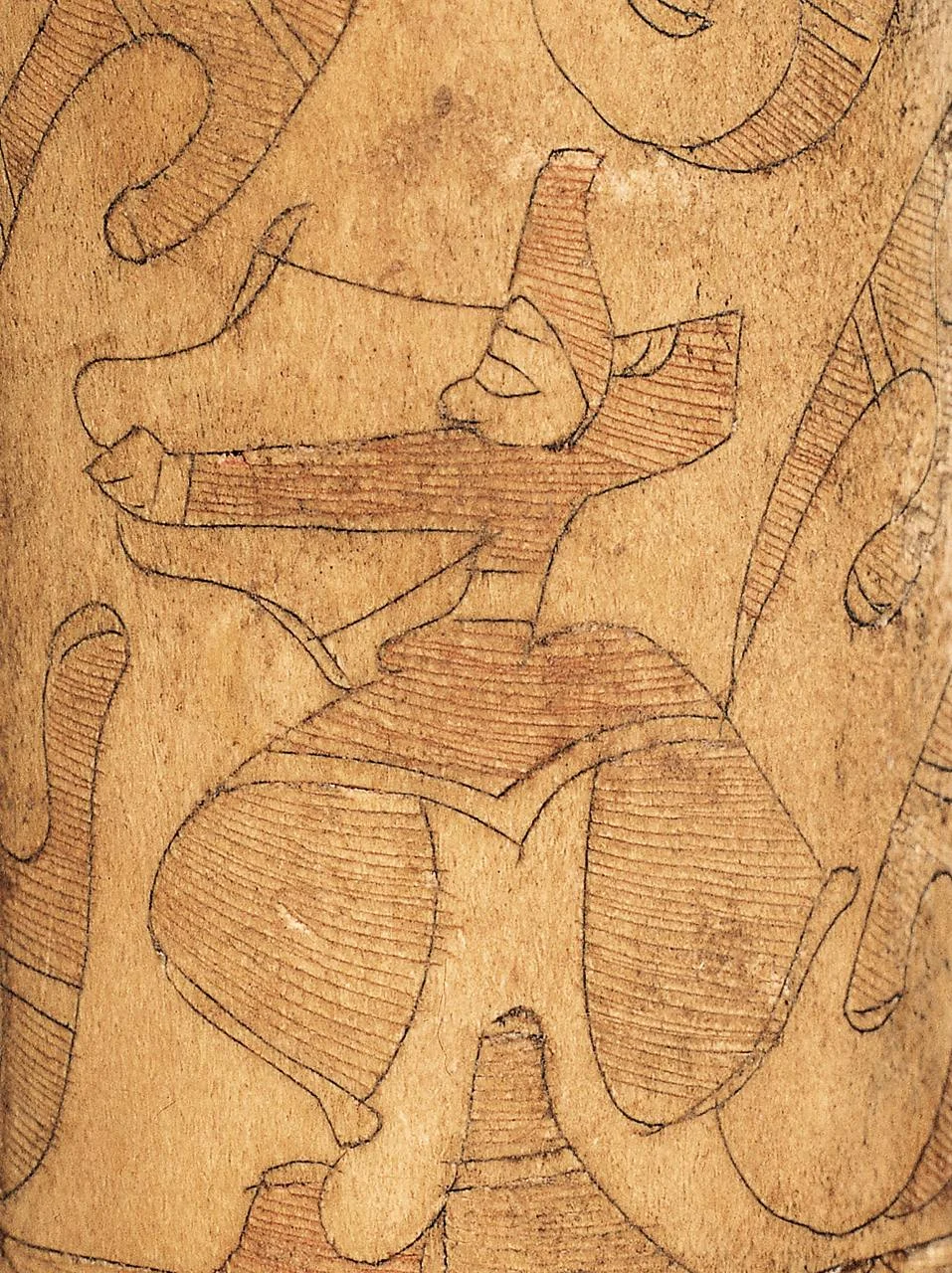

Еще в первом тысячелетии до нашей эры у саков появился уникальный по форме лук, напоминавший литеру «М». Длина такого лука достигала всего 60–70 сантиметровi

Сакский охотник. Около 500 года до н.э. / Gansu Museum / Wikimedia Commons

Начиная с 1–2 веков н.э. на территории Центральной Азии, включая Южную Сибирь, Восточный Туркестан и современную территорию Казахстана, начинают активно распространяться различные типы луков гуннского, древнетюркского, уйгурского, кимакского и монгольского происхождения. С течением времени конструкции луков совершенствовались. На сегодняшний день ученые зафиксировали 4 различных типа луков у гуннов, 7 — у древних тюрков, 4 — у енисейских кыргызов, по 4 — у кимаков и монголовi

Мастерство кочевников в стрельбе из лука вызывало восхищение у оседлых народов. Китайские летописцы сообщали, что у гуннов мальчики, едва достигшие возраста игр, упражняются в стрельбе из лука по птицам. Арабские историки писали, что тюрок «стреляет, гоняя во весь опор, взад и вперед, вправо и влево, вверх и вниз. Он выпускает десять стрел, прежде чем араб-хариджит положит одну стрелу на тетиву»i

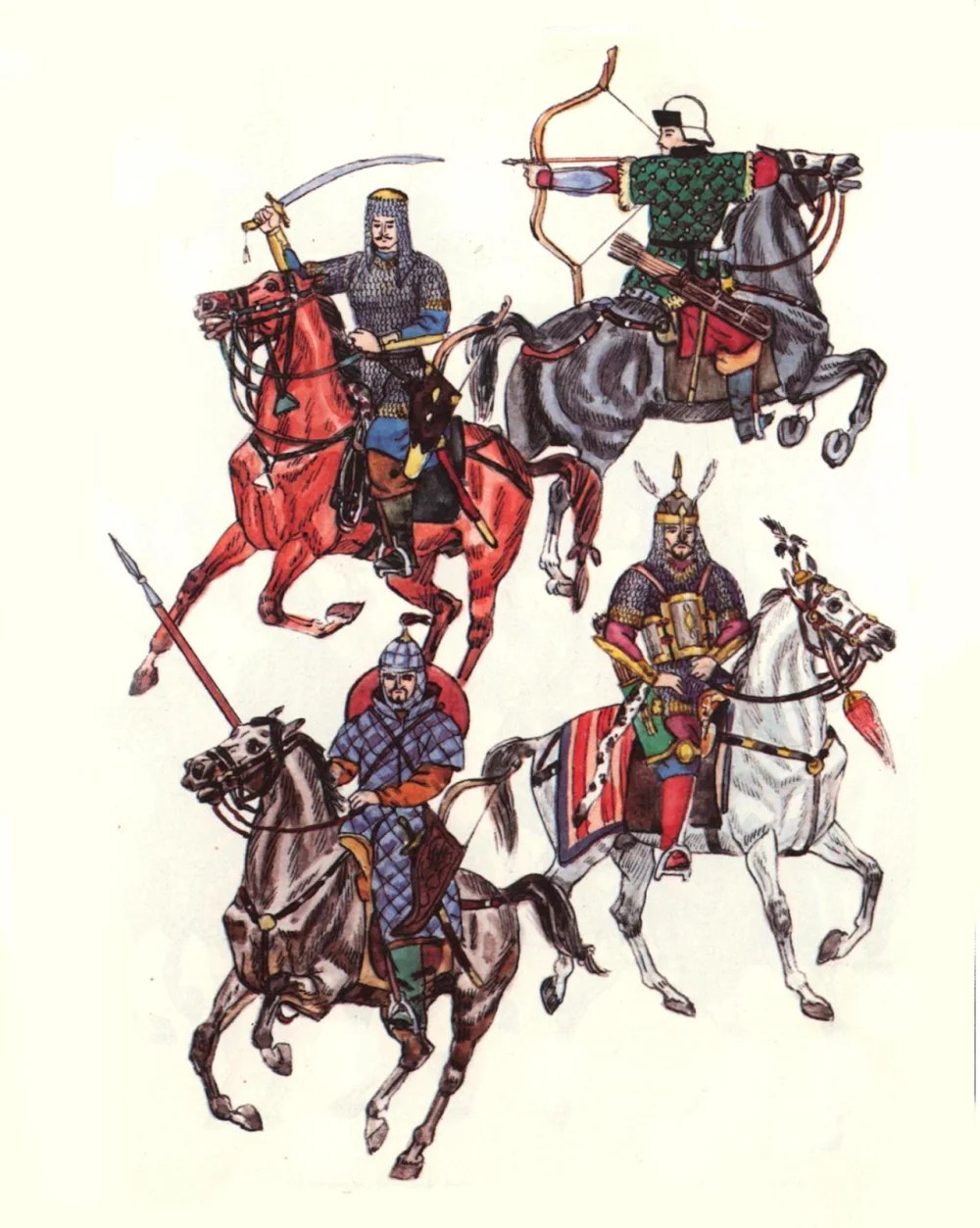

Калиолла Ахметжанов. Древние сакские воины. 5-3 века до н.э. / Иллюстрация из книги «Жараған темір кигендер»

По словам персидского историка Рузбихана, казахи изготавливали прочные и твердые стрелы из березы, а для древка использовались прутья ивы или тополя, реже — тростник. Этнограф Вадим Курылев отмечал, что железные наконечники стрел у казахов в нижней части древка украшались витым красным орнаментом, за которым следовала широкая черная полоса, а все остальное древко окрашивалось в красный цветi

Для усиления полета стрелы к ее хвостовой части прикреплялись перья птиц. Шокан Уалиханов писал, что для этих целей использовали перья коршуна, напоминающие по своей структуре шерсть барана или гривы скакуна. Кочевники Евразии, особенно монголы, традиционно использовали для стрел перья орла, ястреба или гуся. Петр Паллас подмечал, что калмыки особенно ценили перья из хвостового оперения орла, так как перья других птиц делали полет стрелы нестабильнымi

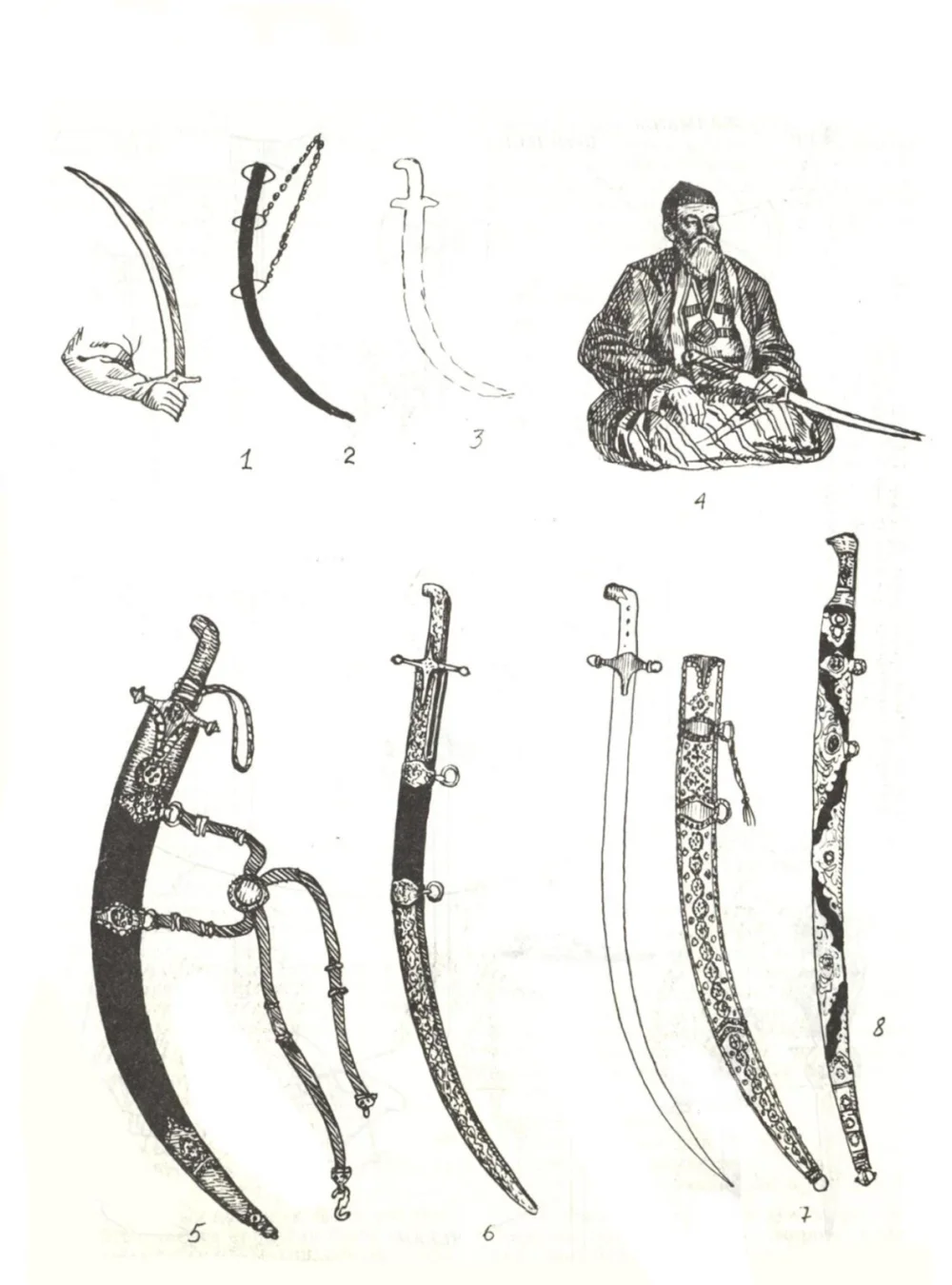

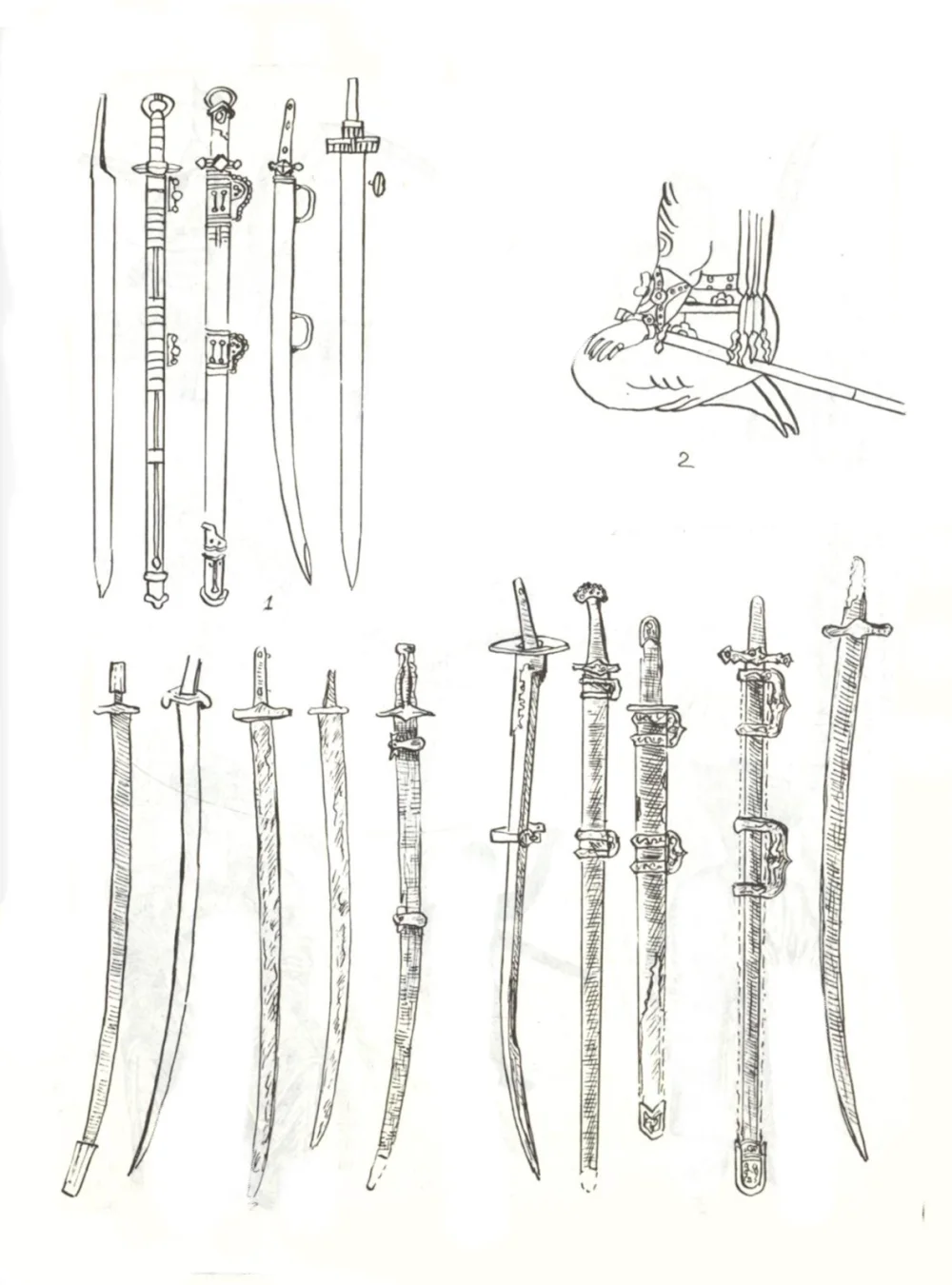

Калиолла Ахметжанов. Наркескен, сабля, сапы, хивинская сабля /Иллюстрация из книги «Жараған темір кигендер»

Знаток казахской истории и этнографии Алексей Левшин писал, что для достижения точности и дальности полета стрелы необходима долгая подготовка и целенаправленная тренировка. По его словам, тюрко-монгольские кочевники начинали обучаться стрельбе из лука с раннего детства, с 7–9 лет, и со временем достигали высокого уровня мастерства.

В 17–18 веках лук прочно утвердился как основное оружие дальнего боя. В персидских и тюркоязычных письменных источниках, посвященных Центральной Азии и территории Казахстана, часто встречаются описания стрелков-лучников. Русские описания 17 века тоже подчеркивали, что основу боевых действий казахов составляла стрельба из лука, так как ни пушек, ни длинноствольного огнестрельного оружия у них тогда не былоi

Қылыш — сабля, рожденная в степи

Казахская сабля (или кылыш) использовалась в ближнем бою, и ею удобно было сражаться в седле. Однолезвийные изогнутые сабли появились у кочевников в 8 веке, а к 10 веку тюрки распространили их и в Западной Европе. Оружие это постоянно совершенствовалось и оставалось на вооружении конницы вплоть до 20 века.

Казахский кылыш, который заслуженно занимает свое место среди «бес қару», делится на различные виды: «алдаспан», «наркескен», «зұлпықар», «жатаған» и «қайқы қылыш». Их средняя длина составляла 90–95 см, а ширина — 3–3,5 смi

Прямая, двулезвийная разновидность этого оружия в старину называлась «семсер», а если клинок прямой, как у семсера, но заточен только с одной стороны, — «сапы». У каждого из этих видов — семсера, сапы и изогнутого қылыша — есть свои разновидности с устоявшимися названиями. Режущая часть клинка называется «болат», а рукоять, которая изготавливалась из дерева или рога, — «сап». Ее часто украшали драгоценными камнями, инкрустировали золотом и дополняли небольшим кистевидным украшением (бүлдіргі). Часть клинка, входящая в рукоять, называлась «балдақ». Ее тоже обрамляли серебром, отделывали золотом и вставками из драгоценных камней. В казахском устной традиции слово «балдақ» иногда используется в значении режущего оружия (қылыш).

Калиолла Ахметжанов. Мечи, сабли, сапы и ножны древних тюрков (5–8 века), кимаков (7–10) и кипчаков (10–13 века) / Иллюстрация из книги «Жараған темір кигендер»

Все части клинка имели свое название. Так, например, прямая часть стального лезвия называлась «алқым» или «мойын», режущая часть — «бас», лезвие — «жүзі», его противоположная, тупая сторона — «сырты», а острие — «ұшы»i

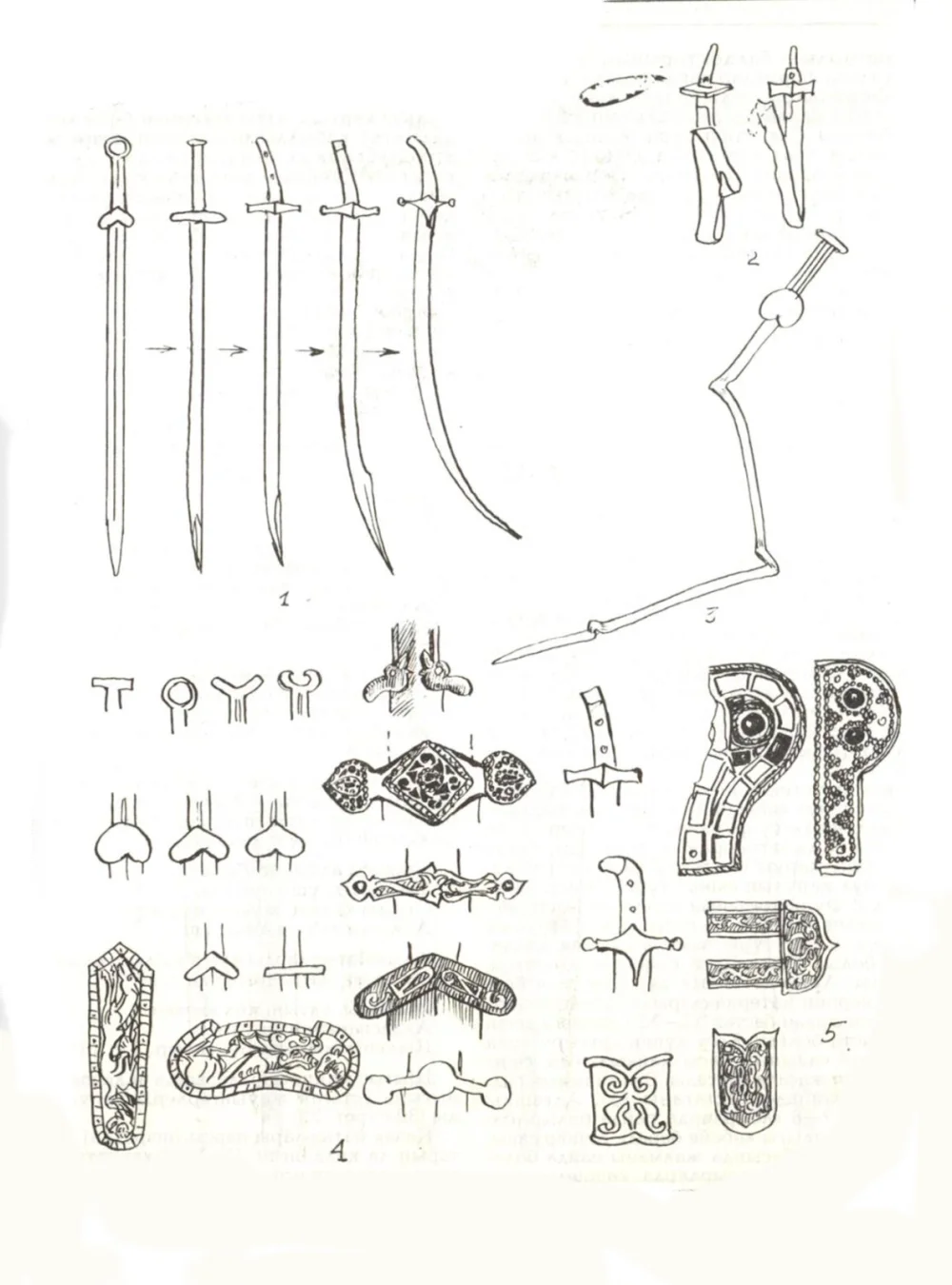

У древних скифов, саков и сарматов было оружие длиной около 70 см, широко известное под названием «акинак». Со временем появились более длинные мечи, хотя для удобства ведения боя верхом клинки делали все тоньше и легче. Ради большей маневренности рукоять размещали под углом к лезвию. Так возник новый тип оружия — однолезвийный клинок, который казахи называли «сапы».

Калиолла Ахметжанов. Схема перехода кочевого меча в саблю (1). Сложенные мечи из древних курганов кочевников (2, 3). 3-8 века. (Ю. С. Худяков). Украшения эфесов, рукоятей и ножен мечей, сапы и сабель кочевников более позднего времени (4, 5) / Иллюстрация из книги «Жараған темір кигендер»

Во времена тюрков сапы распространился столь широко, что постепенно вытеснил традиционный прямой меч — семсер. Археологические находки и памятники изобразительного искусства свидетельствуют, что сапы активно использовался с 5–8 до 12–14 веков. С течением времени его конструкция совершенствовалась, клинок становился все более изогнутым, а рукоять — выгнутой, так что оружие по форме все больше приближалось к кылышу. Первые настоящие сабли появились в 7–8 веках, но со временем их форма постепенно менялась, а изгиб клинка усиливался. К 10–12 векам на основе военного опыта кочевников сформировался тот тип сабли, который стал привычным для нас сегодня. Так семсер уступил место сапы, а тот эволюционировал в саблюi

Несомненно, кылыш возник как результат эволюции определенного типа меча. Однако это уже новое оружие, отличающееся от семсера тем, что имеет одно лезвие и характерный изогнутый клинок. Различие между саблей и прямым мечом проявляется и в технике нанесения ударов. Если семсер бил тяжело и преимущественно сверху вниз, то сабля особенно эффективно использовались против пехотыi

В казахской традиции существовал тип сабли под названием «алдаспан». Ее клинок делали особенно широким и массивным. Владеть таким оружием могли только самые сильные батыры. Алдаспан носили, перекинув через плечо или закрепив на поясе.

Носили казахские батыры и персидские сабли — в частности, исфаханского производства. По словам Уалиханова, такие кылыши получили у казахов название «наркескен»: буквально — «рассекающий верблюда». Лезвие наркескена начиналось с плавного изгиба уже от гарды, благодаря чему он обладал высокой режущей силой. Подобные сабли изготавливали и сами казахиi

Казахи классифицировали сабли по нескольким признакам: по форме лезвия — «қайқы қылыш» (изогнутая сабля), «имек бас қылыш» (с загнутым концом); по типу металла — «ақ берен» или «көк берен» (светлый или голубовато-серый булат); по оформлению гарды — «алтын балдақ», «ақ балдақ», «көк балдақ» (золотая, светлая или синеватая рукоять).

Известно, что некоторые воины обрабатывали клинки ядом — от раны, нанесенной таким оружием, не было спасения, а острые и искусно выкованные клинки славились тем, что их лезвие не удерживало кровь. Но в 20 веке, с исчезновением кавалерии как рода войск, сабля утратила свое боевое значение и сегодня сохраняется преимущественно как элемент парадного мундира.

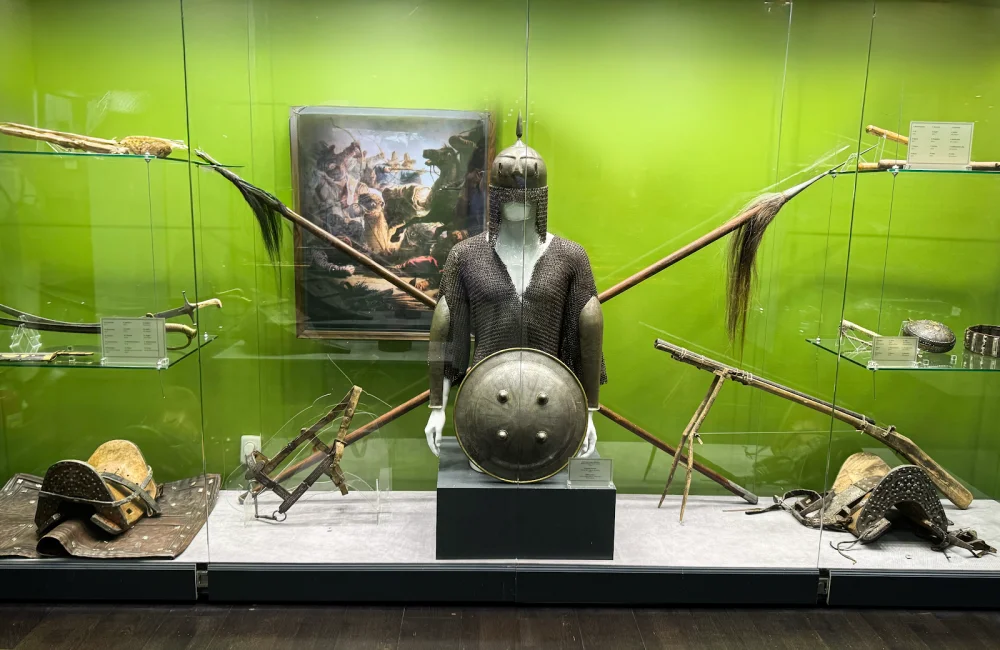

Казахские сабли и кинжалы. 19 век / Из экспозиции Алматинского музея

Найза — копье, пронзающее доспехи

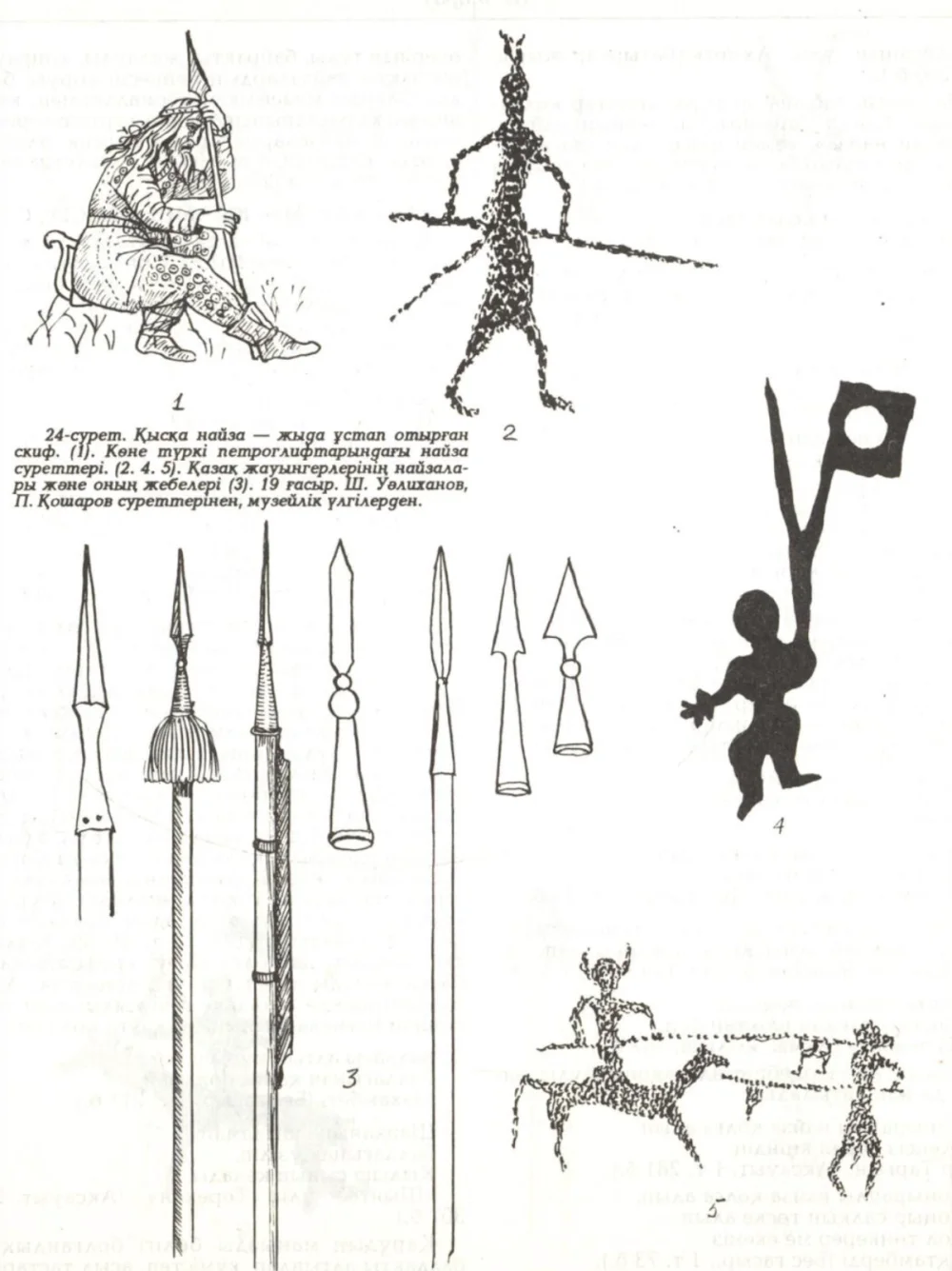

В бою копье применялось на ближней дистанции — для колющих ударов в рукопашной схватке. Это один из самых древних видов оружия, известный многим народам мира. Изначально оно представляло собой заостренную деревянную палку, но со временем конструкция совершенствовалась: к деревянному древку длиной 1,5–2 метра стали прикреплять острый наконечник из камня, кости или металла. В средней и нижней части древка привязывали кожаные петли (ілгек). Во время походов за эти петли копье удобно крепили к предплечью или стремени. Чтобы сделать хват более удобным, часть древка, которую держали рукой, обматывали мягким материалом — бархатом или плюшемi

Калиолла Ахметжанов. Виды копий / Иллюстрация из книги «Жараған темір кигендер»

Длинное копье с заостренными наконечниками с обеих сторон, предназначенное для пробивания доспехов, называлось у казахов «сүңгі». Его длина могла достигать 3–3,5 метров. У кочевых тюркских народов также существовали короткие копья, удобные для метания. Такие разновидности копий у гуннов описываются в китайских летописях. В эпосе «Огуз-Наме» упоминается название «жыда» — так тюрки-кочевники называли короткое метательное копье. Оно чаще всего использовалось пешими воинами, однако с ростом значения конницы в военном деле кочевников жыда постепенно вышла из обиходаi

Скиф с коротким копьем — жыда (1). Изображения копий на древнетюркских петроглифах (2, 4, 5). Казахские пики и их наконечники (3). XIX век. По рисункам Ш. Уалиханова, П. Кошарова и музейным образцам / Иллюстрация из книги «Жараған темір кигендер»

Острие копья изготавливали из стали или булатного железа, придавая ему чаще всего плоскую, слегка заостренную форму, напоминающую лист. В зависимости от количества граней наконечники делились на восьмигранные, четырехгранные и другие разновидности. Чтобы предотвратить поломку, его обматывали жилой и фиксировали металлическими кольцами.

На территории Казахстана обнаружили два основных типа древних копий. Первый — так называемое «копье в форме лаврового листа», найденное в поселении Малая Красноярка Восточно-Казахстанской области; второй — «срезанное копье» из поселения Чаглинка (Шағалалы) в Акмолинской области. Оба артефакта датируются 5–8 веками до н.э. Кроме того, в одном из погребений на юге Казахстана, относящемся к 3–2 векам до н.э., были найдены два железных наконечника копья, форма которых напоминает пробку.

Калиолла Ахметжанов. Воины кимаков и кипчаков. 8–10 века / Иллюстрация из книги «Жараған темір кигендер»

Копье было одним из важнейших видов оружия у казахов в 17–19 веках. Российские послы Ф. Скибин и М. Трошкин в своих записях отмечали, что казахи в бою чаще используют копья и луки. В записях 1772 года, когда казахские воины прибыли в Яицкий городок, в их вооружении, разумеется, значились копья и луки. В 1803 году об этом сообщал поручик Яков Гавердовский, а позже Левшин упоминал, что в 30-х годах 19 века казахские бойцы были вооружены копьями и саблямиi

Доспехи, шлем и копья казахского воина. 19 век / Экспозиция Алматинского музея

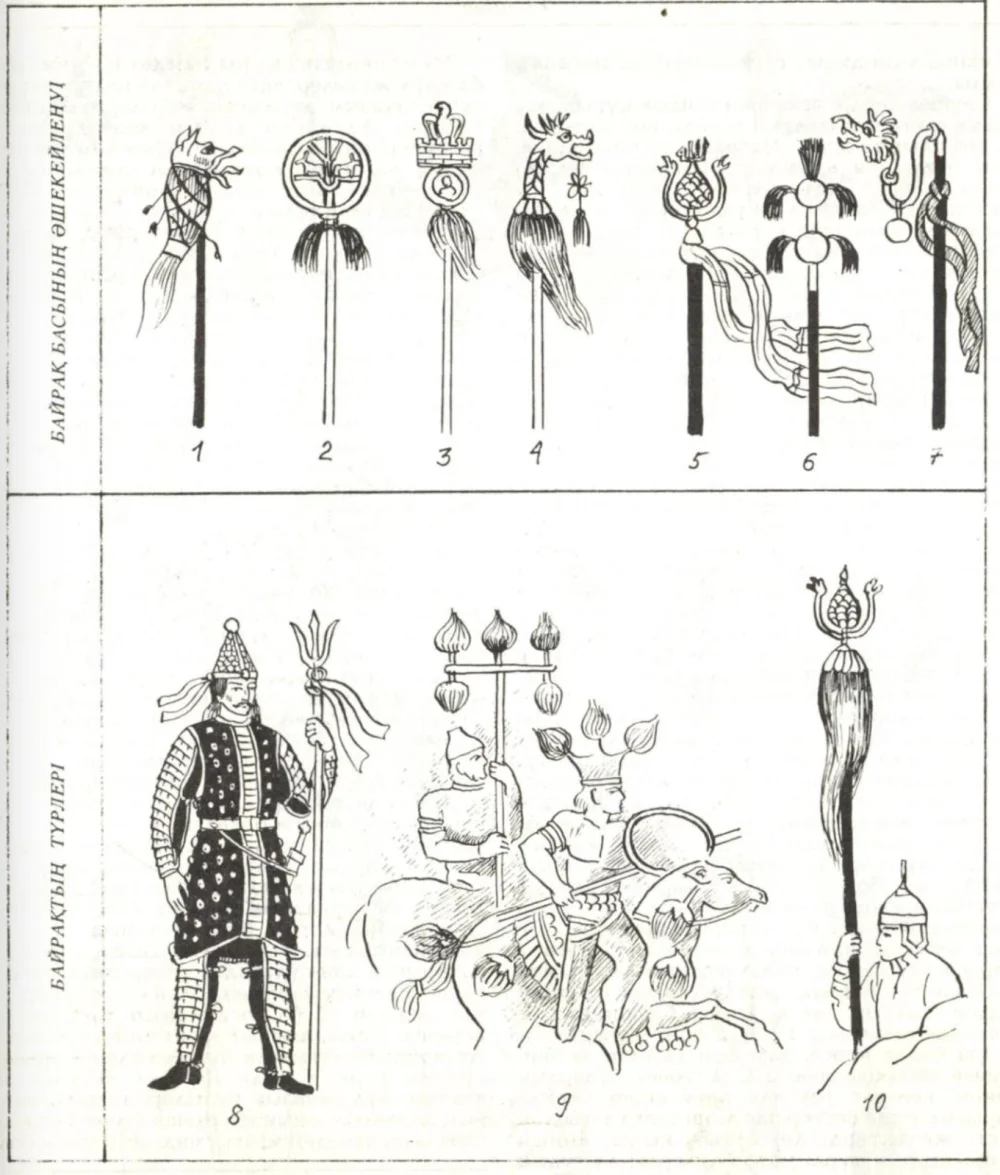

Найза издавна была традиционным оружием казахских батыров. На нее крепились отличительные знаки: «ту» (флаг), «байрақ» (знамя), шелковистые кисти и знамена. Каждый из них имел особое значение: «ту» символизировал главнокомандующего, «байрақ» — военачальника, «жалау» (стяг) служил опознавательным знаком отдельных отрядов, а «шашақ» (кисть) указывал на статус отдельного батыра.

Реконструкция М. Орелика. Военные штандарты разных эпох: Вавилон, Рим, Монголия, Иран, Тюрки, Кушаны. 1-3 века / Иллюстрация из книги «Жараған темір кигендер»

Айбалта — топор в форме полумесяца

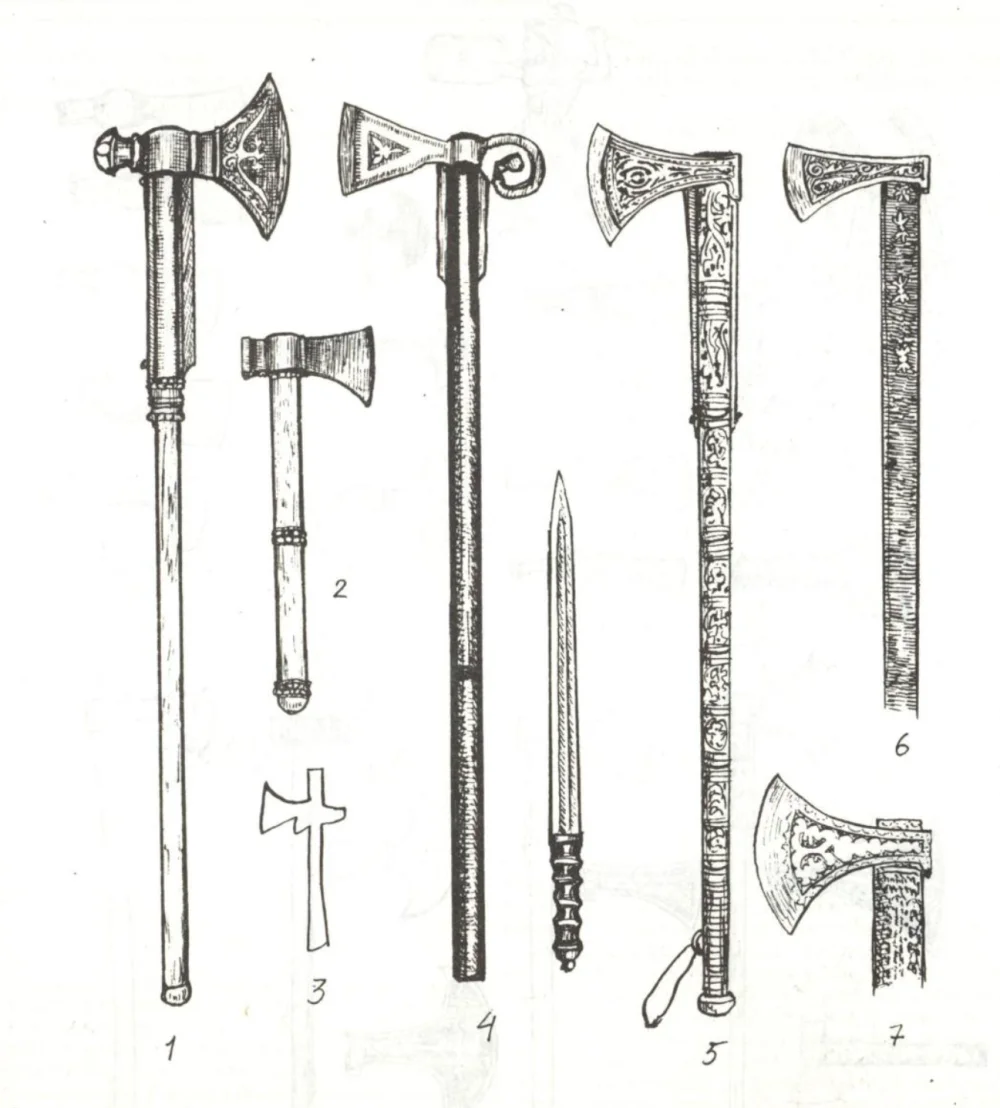

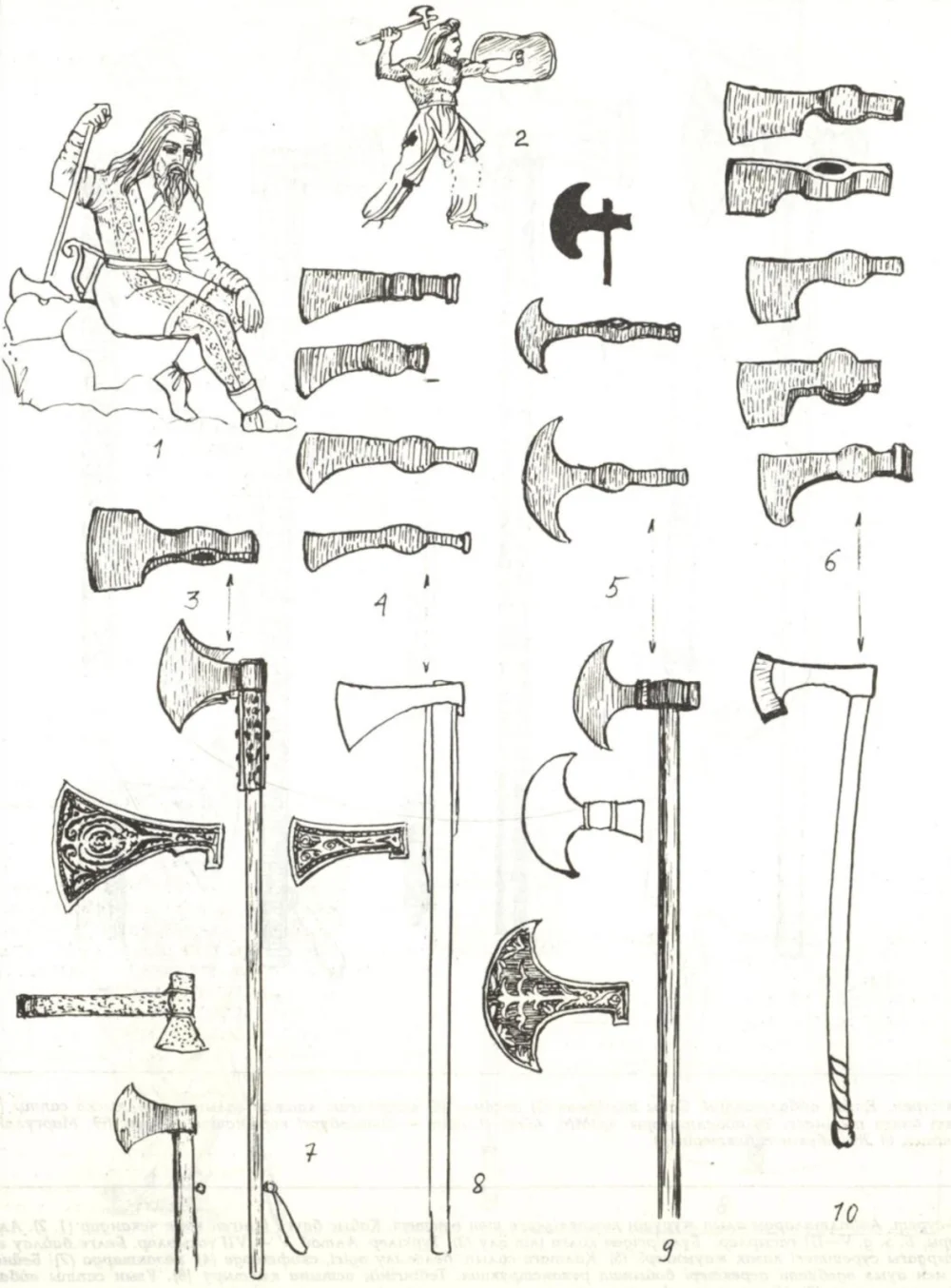

Это рубящее оружие — один из древнейших видов вооружения у кочевых народов. Казахи использовали его вплоть до 20 века, поэтому в музейных фондах Казахстана сегодня хранится множество образцов этого оружия. Боек айбалты ковали из металла, и его форма могла различаться. Характерной особенностью была изогнутая, напоминающая полумесяц форма лезвия — оттуда и название оружия «ай-балта», то есть «лунообразный топор».

На лезвие казахской айбалты нередко наносили узоры из серебра, которым в древности придавали магическое значение. Рукоять изготавливалась из дерева, иногда ее обтягивали кожей и украшали металлическими накладками. В нижней части крепили ремешок — «бүлдіргі». Длина традиционной казахской айбалты составляла от 70 до 90 см. В музейных коллекциях встречаются образцы и с более короткими рукоятями, но экземпляров с длинными рукоятями до наших дней не сохранилось. Воины обычно носили это оружие, привязав к поясу, а во время походов закрепляли под стременемi

Калиолла Ахметжанов. Изображение казахских боевых топор (айбалта) / Иллюстрация из книги «Жараған темір кигендер»

В казахских героических эпосах упоминаются различные разновидности боевых топоров, такие, как «ақ балта» (светлый топор), «ай балта» (топор-полумесяц), «ала балта» (пестрый топор), «қара балта» (темный топор), «тарақ-балта» (гребнеобразный топор). Маленький боевой топор назывался «келте шот», а его подвиды — «айыр шот» и «балта шот». На надгробиях и каменных памятниках (құлыптас, қойтас) нередко встречаются и изображения айбалты с очень широким лезвием и выступающим затыльникомi

Основные типы боевых топоров у кочевых народов начали формироваться еще в эпоху саков, скифов и сарматов (4–3 вв. до н.э.) Все основные формы айбалты, которыми пользовались казахские батыры, восходят к тем временам и прослеживаются вплоть до 18–19 веков. Казахские айбалты, как правило, классифицируются по длине рукояти и форме лезвия. Рукояти были трех основных разновидностей — короткие, средние и длинные. Длинные использовались, как правило, пешими воинами при охране дворцов, орд или крепостных ворот. Однако подавляющее большинство дошедших до нас образцов имеют среднюю длину рукояти — от 75 до 100 см. Такой размер был наиболее удобен для боя верхом. В Этнографическом музее Санкт-Петербурга, например, хранятся пять разновидностей казахских боевых топоров.

Калиолла Ахметжанов. Изображение казахских боевых топор (айбалта) / Иллюстрация из книги «Жараған темір кигендер»

В рукопашных схватках айбалта была незаменимым и мощным оружием. Именно такое ранение, согласно источникам, получил в битве хан Младшего жуза Абулхаир. Боевой топор наносил сокрушительные удары как по телу, так и по голове врага, и опытный воин мог уложить противника единственным ударомi

Шоқпар — булава для настоящих батыров

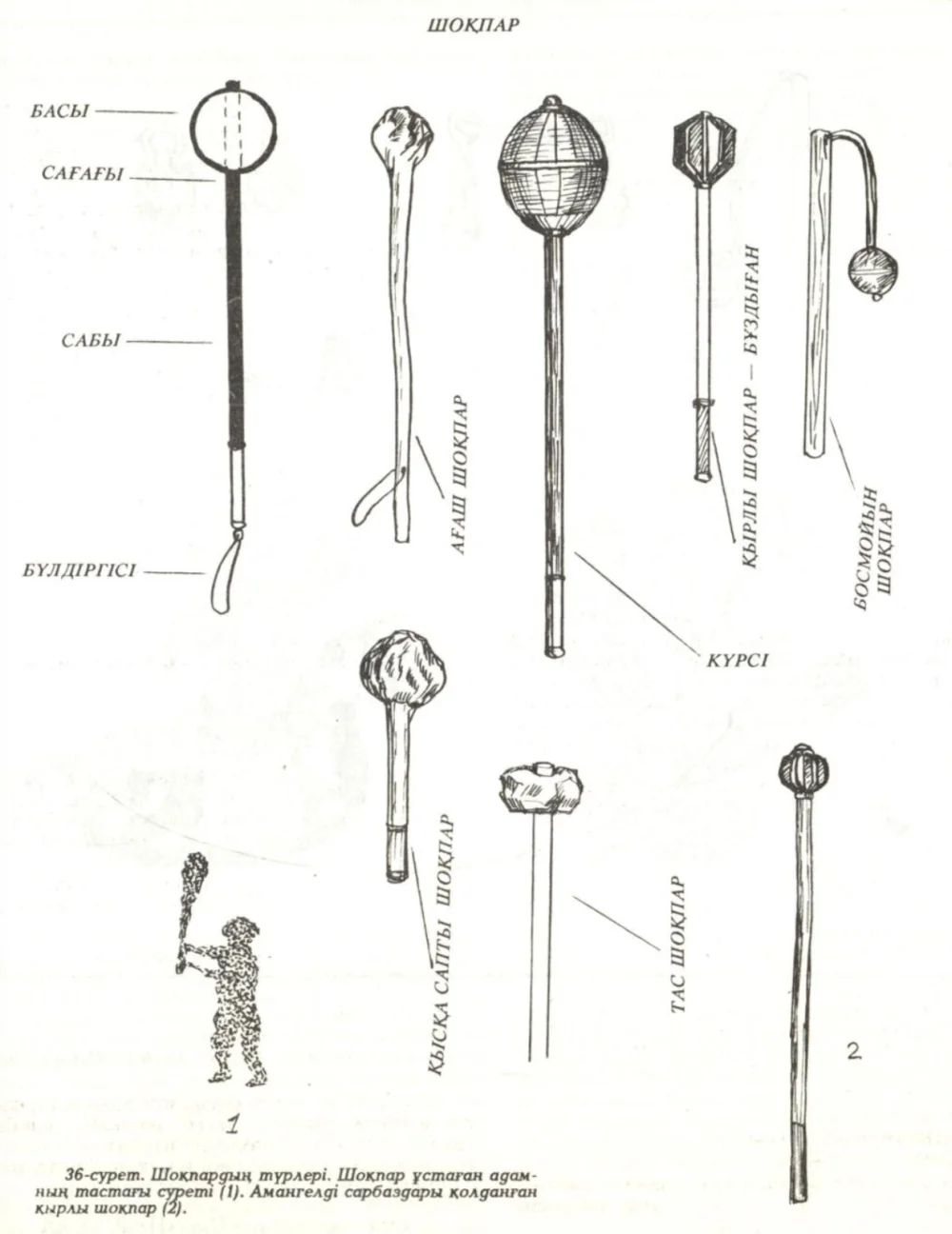

Один из традиционных видов оружия в арсенале казахского воина — «шоқпар», ударное оружие, входящее в состав «бес қару» — пяти основных видов вооружения. Его изготавливали преимущественно из прочной древесины: жимолости, кизильника или березы. Археологические находки подтверждают существование и более древних вариантов — «каменных шокпаров», изготовленных с утяжеленным каменным навершием, которые использовались и в средневековье.

Булава (шокпар) / e-history.kz

Основные части шокпара имели собственные названия: ударная часть — «бас» (голова), рукоять — «сап», место соединения головы с рукоятью — «сағақ». Для удобства ношения на рукоять крепилась кожаная петля — «бүлдіргі». Тяжелую металлическую версию шокпара называли «гүрзі», а легкий вариант с металлической многогранной (шестигранной или восьмигранной) головкой — «бұздырған». Такие шокпары вручались вместе с боевыми знаменами (ту и байрақ) воинам, получившим высокие военные звания. Поскольку они служили знаком отличия, шокпары богато украшались: покрывались позолотой, инкрустировались драгоценными камнями, рукоять отделывалась металлом и выполнялась в декоративном стиле.

Калиолла Ахметжанов. Шокпар / Иллюстрация из книги «Жараған темір кигендер»

Компактный бұздырған, благодаря многогранной форме бойка, наносил чрезвычайно мощные удары. Использовались они и во время восстания 1916 года, и среди оружия соратников Амангельды Иманова находились простые, но грамотно выкованные железные шокпары с характерной многогранной головкой. Это говорит о том, что даже тогда подобное оружие не было редкостью и изготавливались местными мастерами.

У казахов существовал и особый вид ударного оружия — «босмойын шоқпар» (булава с гибким соединением): ее массивный наконечник крепился к рукояти с помощью кожаного или цепного шарнира, что позволяло ему свободно вращаться при ударе. Боевые головки таких шокпаров изготавливали из металла, дерева или камня и часто обтягивались кожей. Археологические находки свидетельствуют о широком распространении этого вида оружия у кочевых народов.

Булава (шокпар) / Экспозиция Алматинского музея

В казахском фольклоре сохранились названия палиц в зависимости от материала: «шойын шоқпар» — чугунная булава, «жез шоқпар» — медная, «тас шоқпар» — каменная. А по весу их обозначали как «пятибатпанный шокпар»i

Известный археолог Зайнолла Самашев отмечал, что изображения шокпаров и дубинок на петроглифах в Казахстане появились ориентировочно в середине 2 тысячелетия до нашей эры. На сегодняшний день известны различные формы древних булав, или гүрзі, обнаруженных в археологических памятниках: с четырьмя выступами в виде креста, шарообразные, овальные, яйцеобразные, в форме груши и диска. Подобные булавы активно использовались и в средние века, и особенно широкое распространение они получили в 13–14 веках среди монгольских воиновi

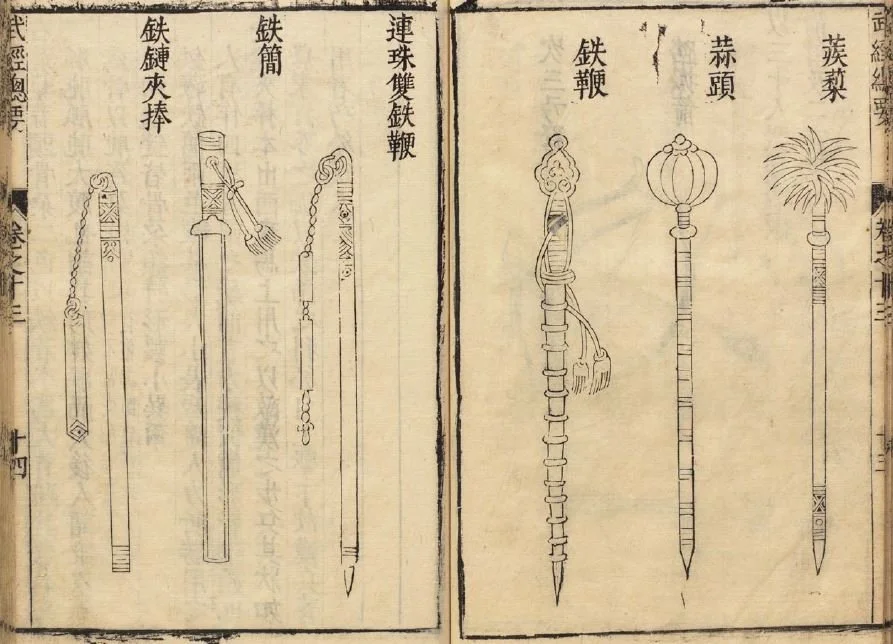

Цзэн Гунлян и Динь Ду. Виды китайской булавы / Wikimedia Commons

Согласно описаниям С.В. Киселева и Н.Я. Мерперт, монгольские шокпары изготавливались из железа. Монгольская армия использовала шокпары с длинным древком и массивной многогранной ударной частью. Именно этот тип булавы часто упоминается в тюркских письменных источниках 15–17 веков. Удар шокпаром или гүрзі мог проломить череп или сбить всадника с лошади. Неудивительно, что исследователь дореволюционного периода Павел фон Винклер утверждал, что шокпар был изобретен восточными народами. Например, в Этнографическом музее Санкт-Петербурга хранится образец шокпара: он выполнен из дерева, имеет длину 135 сантиметров, а диаметр рукояти составляет около 3 сантиметровi

Оружие вроде шокпара и каменного гүрзі нередко упоминается в казахском эпосе — в частности, в «Алпамыс батыр» и «Қобыланды батыр». Описывая битву между ханом Мухаммедом Шайбани и казахским войском, поэма Шади «Фатх-наме» гласит: «Вооруженные саблями, тяжелыми шокпарами и луками, они [казахские воины] со всех сторон окружили врага верхом». В сражении с Бурындык-ханом, как подчеркивается в тексте, использовались удары гүрзі и ручных шокпаров. Шокан Уалиханов подтверждал, что казахи вооружались дубинками, ножами и шарообразными шокпарамиi

Калиолла Ахметжанов. Кобыланды батыр / Иллюстрация из книги «Жараған темір кигендер»

Шокпар обычно носили, надевая кожаную петлю (бүлдіргі) на запястье или закрепляя оружие на поясе спереди или сзади. В длительных походах и на переходах шокпар, как и айбалту, укладывали под стременами, прижимали к бедру или привязывали к передней луке седла. Из-за своей массы удары гүрзі наносились, как правило, по голове. Управляться с таким тяжелым оружием было под силу только физически крепким воинам. Они наносили удары с размаха, раскручивая шокпар над головой, одной или двумя руками в зависимости от веса. Казахские коневоды и барымтачи, для которых шокпар и сойыл были основными видами оружия, знали множество приемов его применения. Воина, владеющего техникой боя шокпаром, называли «шоқпаршы», а тех, кто сражался тяжелым шокпаром или гүрзі — «палуан». Такие бойцы особенно ценились в рукопашных схватках. В мирное время хранили шокпар в юрте, подвесив на ее правой стороне, за верхнюю часть кереге.

С древних времен казахский народ относился к боевому оружию с особым почтением — ему поклонялись, ему приносили присягу, а право носить оружие придавало особый социальный статус. Так, согласно своду законов «Жеті жарғы», принятому при хане Тауке, участие в ханском совете было дозволено только тем, кто носил оружие, — ханам, султанам, батырам и старейшинам родов. Казахи использовали множество видов боевого и защитного вооружения, характерного для кочевых народов, вплоть до 17–18 веков, а некоторые образцы дошли и до 19 века. Почтительное отношение к воинскому оружию сохраняется в казахской культуре и по сей день.

Калиолла Ахметжанов. Камбар батыр / Иллюстрация из книги «Жараған темір кигендер»

ЧТО ПОЧИТАТЬ

Ахметжанов Қ.С. Жараған темір кигендер (Батырлардың қару-жарағы, әскери өнері, салт-дәстүрлері). — Алматы: Дәуір, 1996. 238 б.

Кушкумбаев А.К. Военное дело казахов в ХVІІ–ХVІІ вв. — Алматы: Дайк-Пресс, 2001. 172 с.

Мелюкова А.И. Вооружение скифов. — М., 1964. С. 14.

Қазақтың көне тарихы. — Алматы: Жалын, 1993. 400 б.

Худяков Ю.С. Вооружение енисейских кыргызов. — Новосибирск, 1980. 69–73 с.

Айбын. Энциклопедия. / Бас редакторы Б.Ө.Жақып. — Алматы: Қазақ энциклопедиясы, 2011. 102 б.

Курылев В.П. Оружие казахов // Материальная культура и хозяйство народов Кавказа, Средней Азии и Казахстана: Сб. МАЭ. — Л., 1978. С.16.

Материалы по истории Узбекской, Таджикской и Туркменской ССР. — Л., 1932. 265 с.

Ахметжан Қ. Қылыш // Қазақ ұлттық энциклопедиясы. 10 томдық. Т. 6. — Алматы, 2004. 696 б.

Степи Евразии в эпоху средневековья. — М., 1981. 304 с.

Алланиязов Т.К. Военное дело кочевников Казахстана. — Алматы, 1998. 140 с.

Уәлиханов Ш. Шығармалар жинағы. Т 1. — Алматы, 2010. 464 б.

Казахско-русские отношения в XVI–XVIII веках: (Сборник документов и материалов). — Алматы, 1961. 426 с.

Ахметжан Қ. Садақ // Қазақстан Ұлттық энциклопедиясы. Т. 7. — Алматы, 2005. 728 б.

Самашев З.С. Наскальные изображения Верхнего Прииртышья. — Алматы, 1992. 169 с.