В эти дни, когда торговая война, развязанная президентом США Дональдом Трампом против Китая и своих западных партнеров, втягивает мир в тарифный хаос и геополитический кризис, мы вспомнили основные тезисы лекции профессора Барри Бузана — одного из крупнейших теоретиков международных отношений, эмерита Лондонской школы экономики. В лекции, которая прошла на площадке Qalam Club в сентябре 2024 года, он объясняет, почему завершается эпоха западного доминирования, как устроен мир, в который мы вступаем, и что означает переход к новой системе — более многоголосой и гораздо менее предсказуемой.

Как зарождался Западный мировой порядок?

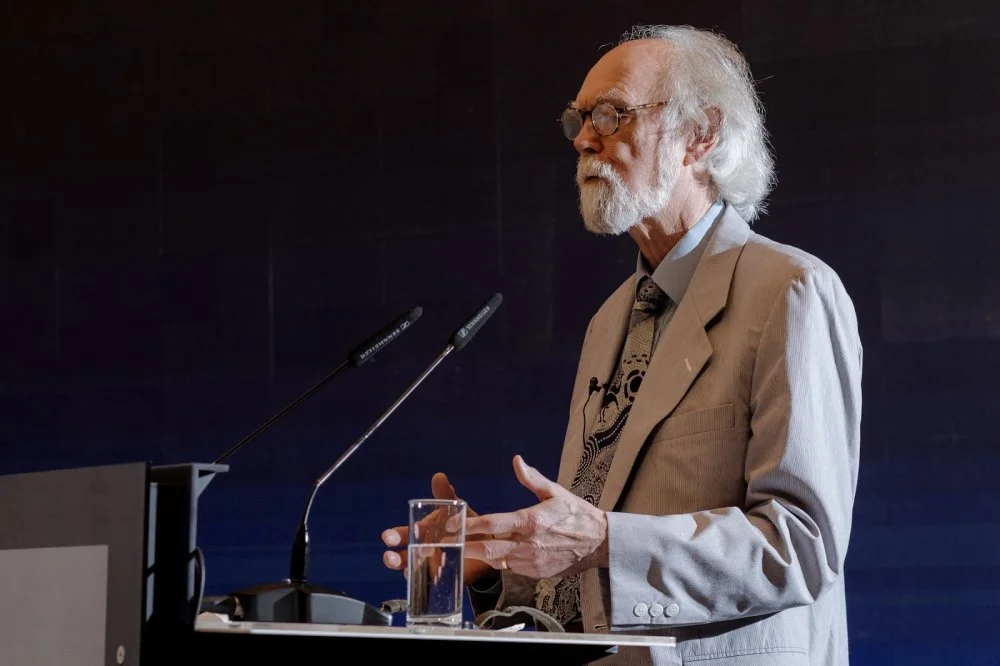

Барри Бузан / Qalam

На протяжении последних двух столетий западный мировой порядок возник как результат первой волны модернизации, которая началась в 19 веке, примерно с 1840-х годов. В этот период ряд западных стран — а также Япония — прошли через индустриализацию, обеспечив себе колоссальное преимущество в богатстве и мощи, значительно превосходивших все, что существовало ранее в истории. Это привело к формированию мира, структурированного вокруг очень ограниченного числа стран — по сути, едва ли более дюжины, и обширной периферии, включающей всех остальных.

Это «ядро» формировало мировой порядок в соответствии со своими интересами — зачастую неосознанно. Оно могло позволить себе это благодаря своему огромному превосходству в материальных ресурсах. Это превосходство трансформировалось в культурную и политическую авторитетность. Начиная с середины 19 века страны вроде Китая столкнулись со сложной дилеммой: всегда ли модернизация означает вестернизацию? Необходимо ли отказаться от собственной культуры, чтобы модернизироваться?

Ёсю Тиканобу. Бал в Рокумэйкане. Токио. 8 февраля 1888 года / Wikimedia Commons

Степень доминирования этого узкого ядра над широкой периферией хорошо иллюстрируется тем фактом, что на протяжении всего периода существования западного мирового порядка западные державы вели войны друг с другом — порой крайне масштабные, как, например, Первая и Вторая мировые войны. И даже несмотря на эти внутренние конфликты, им все же удавалось относительно легко сохранять контроль над остальным миром и доминировать в глобальной системе.

Первая фаза западного мирового порядка была колониальной, то есть включала в себя прямую оккупацию. В рамках данного контекста я включаю сюда и Россию — не совсем как часть Запада, но определенно как часть Европы и участника более широкого западного проекта доминирования. Подобно другим европейским державам, Россия построила собственную империю, потому что была сильнее, а соседние народы — слабее.

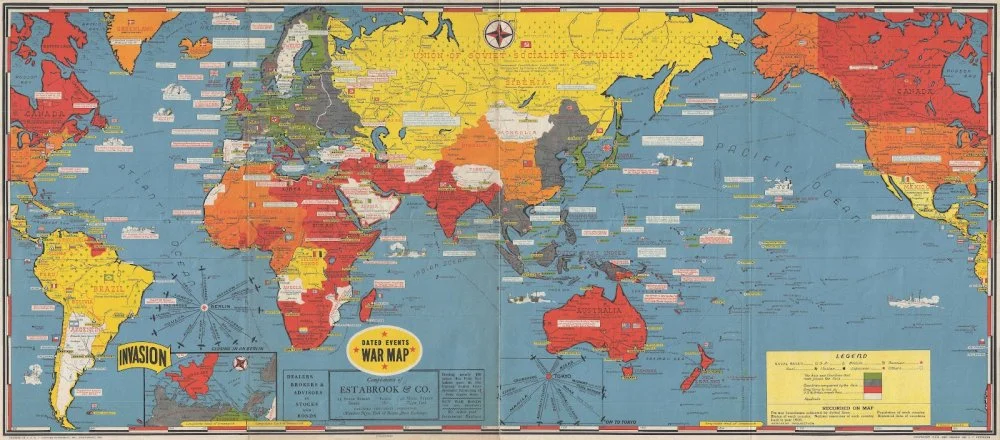

Стэнли Фрэнсис Тёрнер. Карта мира с событиями Второй мировой войны. 1944 год / Geographicus

Колониальная фаза западного мирового порядка продолжалась до 1945 года. После этого она трансформировалась во что-то более мягкое, менее жесткое и грубое — то, что я бы просто назвал «глобальным западным порядком». Бывшие колонии восстановили свой суверенитет, но остались в экономической, а отчасти военной и политической зависимости.

Западный мировой порядок характеризовался безжалостным стремлением к развитию — зачастую хищнического характера. Западные державы устанавливали модель, ориентированную на достижение максимального богатства и могущества как можно быстрее, практически не учитывая экологические, социальные и этические последствия.

Гробы французских солдат в порту Касабланки перед репатриацией. Фото Реймонда Лаваня (предположительно). 1913 год / Bibliothèque nationale de France

Еще одной особенностью этого порядка стало формирование интенсивной глобальной экономики. Начиная с 1840-х годов Запад построил мощную систему глобальной торговли и финансов, втянувшую в свою орбиту все страны — вне зависимости от того, хотели они того или нет. Эта система во многом определила характер колониализма: порты, железные дороги и другая инфраструктура создавались преимущественно с целью извлечения ресурсов и их поставки в индустриальное ядро.

Несмотря на создание глобальной экономики, Запад так и не смог выработать эффективную систему управления ею. Мы наблюдали несколько крупных циклов экономического регулирования: свободная торговля и золотой стандарт в 19 веке, экономический национализм в межвоенный период, Бреттон-Вудская система после 1945 года, которая попыталась создать компромисс — глобальную торговую систему с ограничениями на движение капитала. Эта система просуществовала до 1970-х годов, когда также рухнула, поскольку стала создавать серьезные проблемы для Соединенных Штатов.

Открытие первой железной дороги в Китае от Шанхая до порта Усун. 1876 год / Illustrated London News / Wikimedia Commons

Таким образом, если 1840-е годы можно считать началом западного мирового порядка, то 1970-е вполне можно рассматривать как начало его упадка. Партизанские войны и ограниченное распространение ядерного оружия сделали невозможным прямую оккупацию территорий. Но более важно другое: в Восточной Азии началась вторая волна модернизации — сначала с «азиатских тигров», а затем с Китаем и Индией.

Именно это и приводит к феномену глубокого плюрализма — развитию вне Запада. С 1840-х до 1970-х почти ни одна страна за пределами первоначального ядра не прошла модернизацию. Но с 1970-х все больше стран начинают этот путь.

Сингапур, Северный мост. Около 1972 года / Alamy

Что такое глубокий плюрализм?

Это не просто перераспределение власти между США и Китаем. Да, это часть истории, но далеко не главная. Главное заключается в том, что мы становимся свидетелями фундаментального преобразования: небольшое исторически сложившееся ядро индустриализированных и модернизированных держав расширяется. Такие страны, как Китай и Индия, входят в это ядро, а это означает, что оно больше не является западноцентричным. Это глобальный переход власти.

Еще один важный момент заключается в том, что это не история о «падении Запада». Мы не говорим о коллапсе, подобном распаду Римской империи. Запад не исчезает. Вопрос лишь в том, какой будет его структура в будущем — останется ли он единым блоком или распадется на европейский и американский компоненты. Этот вопрос остается открытым.

Два локомотива класса CT270 Транспортной компании Тайваня на депо Чиа И. 4 октября 1974 года / Rail Photo / Construction Photography / Avalon / Getty Images

Однако совершенно очевидно, что мы движемся к системе с несколькими центрами богатства, силы, культурного влияния и политического авторитета. Запад сохранит свое место в числе этих центров. Он будет богатым и влиятельным, но уже не столь доминирующим, как в предыдущие два столетия.

В некотором смысле мы возвращаемся к более «нормальному» формату глобальных отношений — к тому, который существовал до модернизации, когда разные цивилизации были относительно равны в богатстве, могуществе и авторитете. Разница сейчас в том, что они тесно интегрированы на планете, которая стала, по сути, гораздо более компактной.

Давайте рассмотрим несколько ключевых характеристик этого формирующегося мирового порядка, а также некоторые его риски и потенциальные возможности.

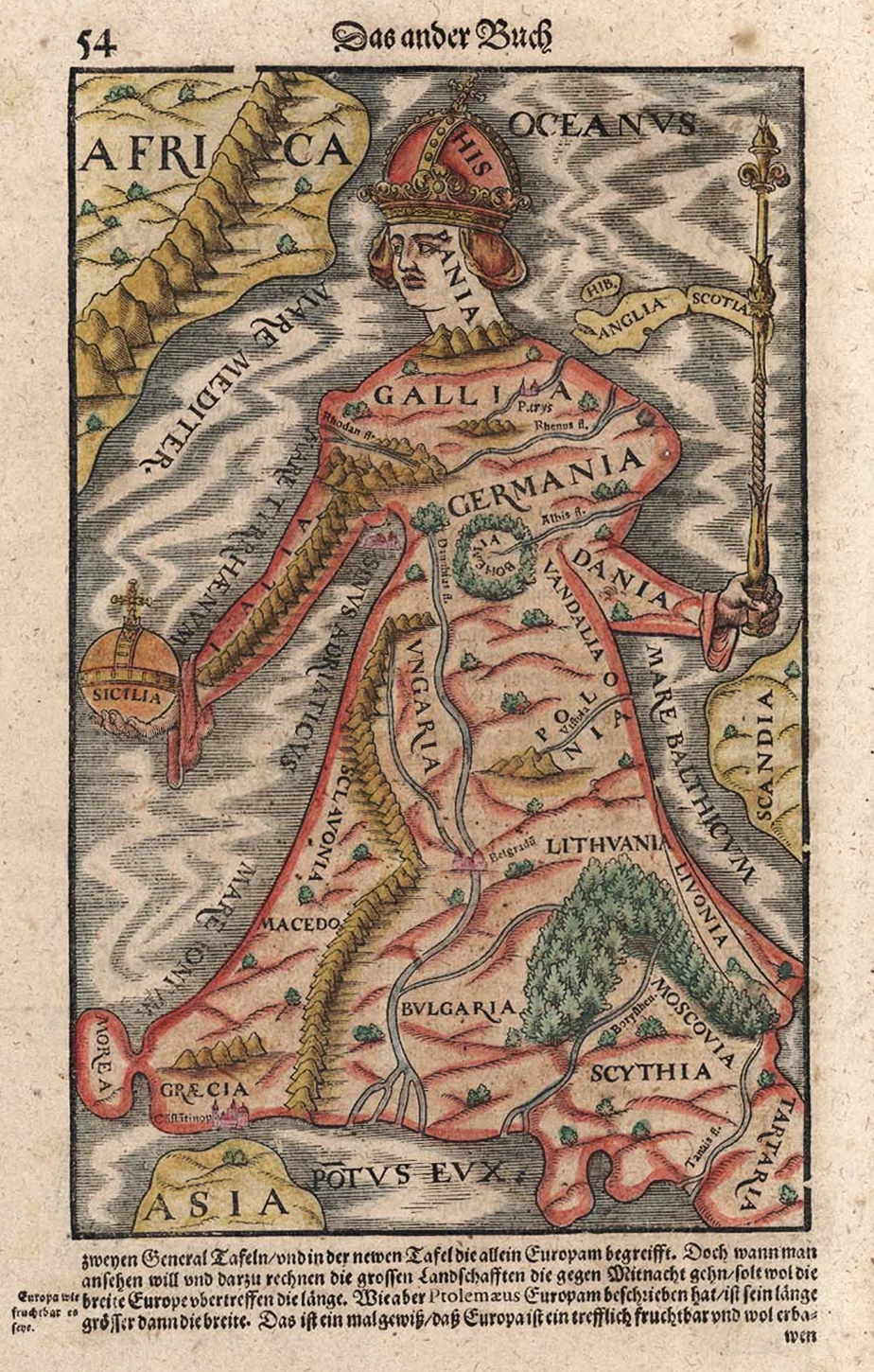

Себастьян Мюнстер. Карта Европы в виде королевы. 1570 год. Базель / Big Think / Wikimedia Commons

Одной из ключевых проблем является то, что мы до сих пор не пришли к пониманию, как эффективно управлять глобальной экономикой. Основная задача заключается в поиске правильного баланса между экономическим национализмом, с одной стороны, и глобальным рынком — с другой. Мы пробовали оба крайних варианта, и ни один не дал устойчивого результата. Мы также пытались найти «золотую середину» — и это тоже не сработало. Затем последовал неолиберальный эксперимент, длившийся до 2008 года, — и он также потерпел неудачу. Где мы находимся сейчас? На самом деле никто не знает. Экономический национализм вновь набирает силу, а глобальный рынок переживает серьезный кризис.

Таким образом, мы находимся в процессе пятой попытки разобраться, как должна функционировать глобальная экономика. Она нам, безусловно, необходима — но одновременно необходима и определенная степень экономической автономии на национальном уровне, чтобы сохранить политическую стабильность и суверенитет. Этот диалектический конфликт остается нерешенным — и, по всей видимости, останется таким в обозримом будущем.

В современном публичном дискурсе много говорят о «полярности» — о возвращении к биполярному миру с США и Китаем или к многополярному с участием России, ЕС, Индии и других. В определенной степени это действительно так. Власть и богатство теперь распределены более широко. Однако значение этого распределения сильно меняется.

Премьер-министр Индии Индира Ганди и премьер-министр Великобритании Маргарет Тэтчер. Фото Рагху Рай. Примерно 1980-е годы. Лондон / The India Today Group / Getty Images

На протяжении двух столетий обсуждение биполярных или монополярных систем исходило из предположения, что ведущие державы — сколько бы их ни было — конкурируют за глобальное доминирование. Это справедливо описывало характер международной политики с 19 века и до конца Второй мировой и Холодной войны. В основе всего лежала логика силовой политики.

Сегодня это предположение больше не соответствует действительности. Биполярность или многополярность теперь означают нечто иное. Современная проблема заключается не в том, кто будет доминировать в системе, а в том, что никто не желает ею управлять.

Западные державы утратили аппетит к глобальному лидерству, и их авторитет — особенно США — уже не воспринимается как нечто само собой разумеющееся. Между тем новые центры силы — Китай, Индия и, возможно, Бразилия — также не стремятся взять на себя ответственность. Они продолжают называть себя развивающимися странами, ссылаются на нехватку ресурсов. Они хотят статуса великих держав — но не сопутствующих этому обязанностей.

Граждане празднуют независимость Индии от британского правления на улицах Калькутты / Keystone / Getty Images

Мы вступаем в странную эпоху, когда в мире есть множество крупных держав, но ни одна из них не хочет брать на себя ответственность за поддержание мирового порядка. Учитывая ту цену, которую за последние десятилетия заплатили США за эту роль, такое нежелание вполне объяснимо. Но оно все равно создает серьезную проблему.

Мы живем в мире, стоящем перед лицом коллективных вызовов — прежде всего климатических изменений, которые требуют совместных усилий. То же самое касается управления глобальной экономикой, борьбы с пандемиями и другими транснациональными кризисами.

Таким образом, вопрос о том, является ли система биполярной или многополярной, больше не главный. Настоящая проблема заключается в том, что ни одна держава и ни один союз держав — никто не готов взять на себя ответственность за то, чтобы управлять мировыми делами разумно и ответственно.

Формирующийся мировой порядок, основанный на глубоком плюрализме, будет ярко антииерархическим. Сегодня нигде нет консенсуса в пользу единоличного лидера. Долгая история доминирования Запада породила широко распространенное недоверие (подпитываемое колониализмом и десятилетиями внешнего вмешательства), которое теперь проявляется в общем неприятии самой идеи гегемонии.

Пекин. Фото Бао Цзяньпиня. 25 февраля 2025 года / Getty Images

Сопротивление будет направлено и против любой новой державы, которая попытается занять место лидера. Китай, к примеру, не сможет «встать на место» США — потому что ему не будет предоставлена соответствующая легитимность. Никто не хочет, чтобы мир управлялся по такому принципу. Он будет управляться коллективно — или не будет управляться вовсе. Именно в этом заключается суть политической проблемы, которая разворачивается у нас на глазах.

Особенно опасным сценарием было бы образование альянса между Россией, Китаем и странами глобального Юга против Запада. Это создало бы глубокий раскол, который сделал бы глобальное сотрудничество практически невозможным. На мой взгляд, это был бы худший из возможных сценариев.

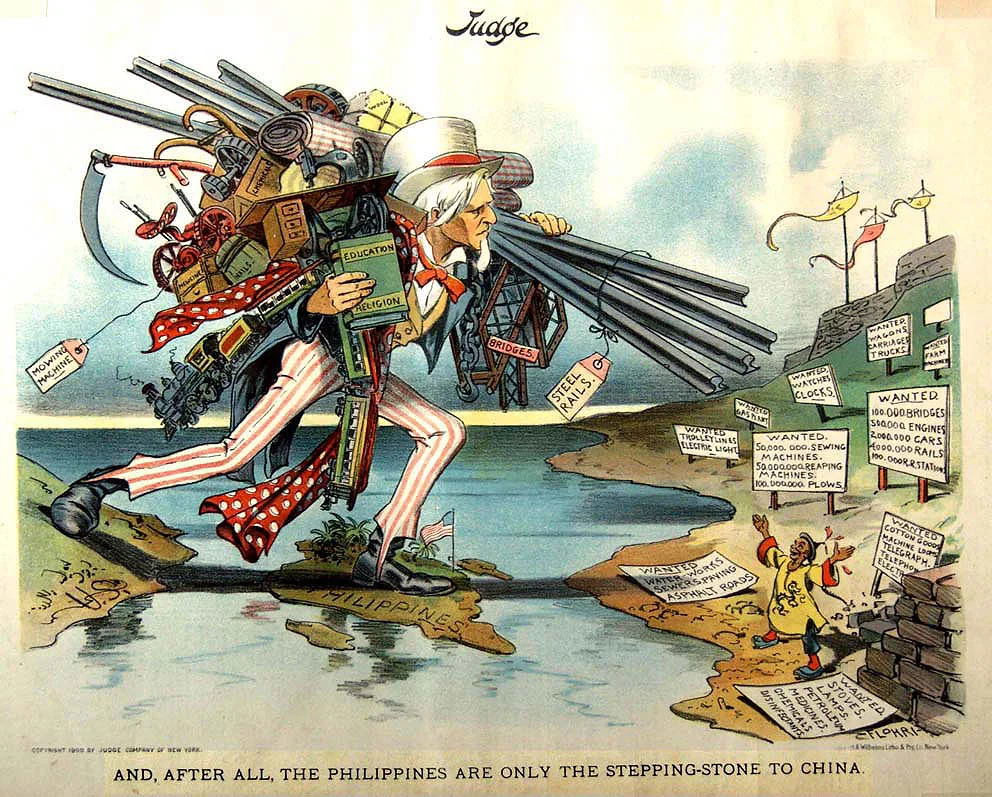

Эмиль Флори. «И, в конце концов, Филиппины — всего лишь ступенька на пути в Китай», Журнал Judge, 21 апреля 1900 года / Wikimedia Commons.

Одним из главных достояний, оставленных Западом миру — не навязанным, но все же активно распространенным, стало безудержное, ничем не ограниченное стремление к развитию. И ведущие экономики, и те, кто стремится догнать их, сосредоточены на том, чтобы как можно быстрее стать богатыми и могущественными — любыми средствами. Эта одержимость теперь превращается в общую проблему, поскольку мы приближаемся к пределам возможностей планеты.

Если эта тенденция сохранится, то условия, обеспечивавшие существование цивилизации на протяжении последних пяти-шести тысяч лет, могут радикально измениться. Эти изменения трудно предсказать, но вполне вероятно, что они подорвут основы наших обществ.

Протестующие против Трампа на Трафальгарской площади. Фото Алистера Хиксона. 20 января 2017 года. Лондон, Великобритания / Wikimedia Commons

Возвращение «цивилизаций»

Интересно, что само понятие «цивилизация» переживает сегодня возрождение. Китай находится в авангарде этого процесса — и не случайно: он получает серьезные выгоды от цивилизационной рамки. Индия, с ее нарративом хиндутвы, и часть исламского мира, включая Иран, все чаще используют идеи цивилизационной идентичности. Даже Европейский союз вполне комфортно ощущает себя в таком самоопределении.

Россия сталкивается с трудностями при формировании цельной цивилизационной идентичности. Ее национальный нарратив долго колебался между западниками и славянофилами. В настоящее время преобладают славянофилы, представляющие Россию как центральную евразийскую цивилизацию. Но остается нерешенным вопрос — как внутри самой России, так и на международной арене, — является ли Россия самостоятельной цивилизацией или все же частью европейской. Подобно Японии, Россия занимает двусмысленное положение по отношению к Европе и Западу.

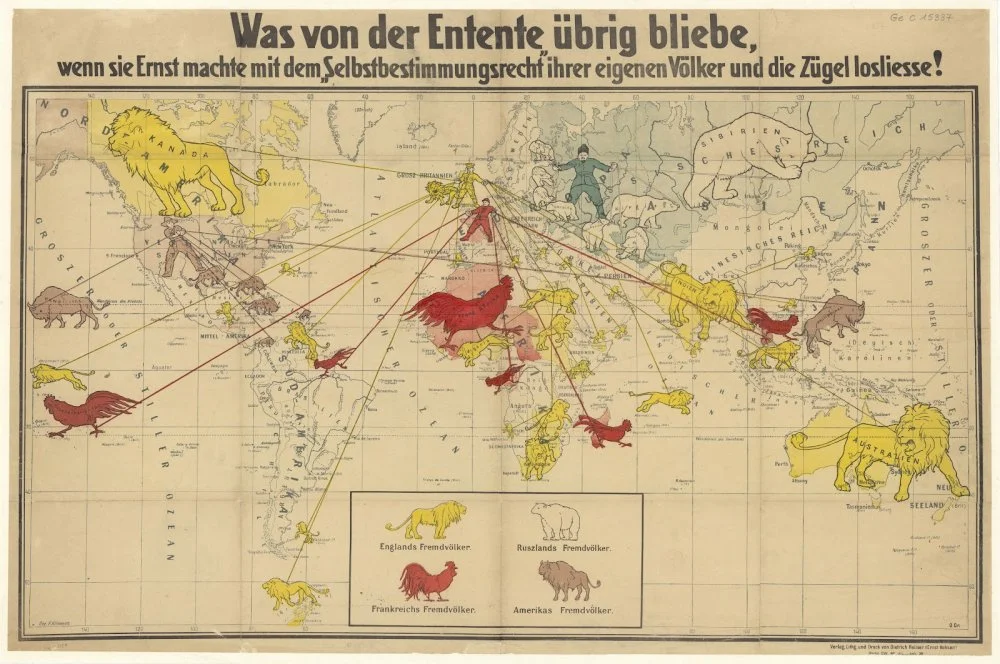

Дитрих Раймер Верлаг. Сатирическая карта «Что осталось бы от Антанты, если бы она всерьёз признала право народов на самоопределение и отпустила вожжи». 1912 год / Bibliothèque nationale de France

С формирующейся системой глубокого плюрализма связано несколько рисков. Один из наиболее значимых — это нежелание как старых, так и новых держав управлять международным порядком. Устоявшиеся державы устали, их электорат не хочет нести бремя глобального лидерства, а международная легитимность этих стран подорвана. В то же время растущие державы заявляют, что они все еще развиваются и не обладают необходимыми ресурсами, чтобы взять на себя такую ответственность.

Из этого вытекает довольно очевидный прогноз: в ближайшие десятилетия нас ждет затяжная борьба за структуру международных институтов. Такие организации, как Организация Объединенных Наций, Всемирный банк и Всемирная торговая организация, теряют легитимность, поскольку их все чаще рассматривают — и вполне обоснованно — как западные конструкции, обслуживающие западные интересы. Реформа этих структур крайне затруднена. Например, перестройка Совета Безопасности ООН невозможна из-за взаимного права вето у его постоянных членов.

Страны БРИКС уже строят альтернативные институты — некоторые из них используются как рычаг давления в переговорах, другие создаются как настоящая альтернатива. Этот процесс обещает быть долгим и сложным.

Карта стран-членов и потенциальных членов БРИКС / Wikimedia Commons

Все это разворачивается на фоне отсутствия сколько-нибудь связной замены либеральному представлению о мировом порядке. Нравится это кому-то или нет, но Запад действительно предлагал универсалистскую — пусть и нередко угрожающую — модель с четкими принципами и структурой. Теперь либерализм сам оказался в кризисе, и ни одна другая держава не выдвинула сколько-нибудь жизнеспособной альтернативы.

Россия, Китай и Индия могут выступать против либерального порядка, но ни одна из них не представила конструктивного, цельного глобального видения. Они знают, что отвергают, но не знают, что предложить взамен. Вопросы о том, кто будет управлять мировыми делами и как должно быть устроено международное сотрудничество, неизбежны — но пока на них нет ответов.

Существует также надвигающийся риск неоимпериализма. Многие наблюдатели уже рассматривают Россию сквозь эту призму; некоторые высказывают схожие опасения по поводу Китая. Запад, похоже, усвоил уроки своего имперского прошлого и вряд ли вернется к нему, но нет уверенности, что другие разделяют такую сдержанность. По мере того как богатство и власть все больше рассеиваются по миру, империалистические тенденции могут вновь проявиться в отдельных регионах.

Генри Мейер. Французская политическая карикатура — «иностранные державы делят Китай». Le Petit Journal. 1898 год / Wikimedia Commons

Будет ли еще одна мировая война?

Всегда существует небольшой риск мировой войны, но я считаю, что ядерное оружие — и страх перед ядерным конфликтом — достаточно эффективно сдерживают подобный сценарий.

Однако ниже этого «ядерного порога» существует немало пространства для серьезных конфликтов — и мы уже наблюдаем это на примере Украины и других регионов. Особенно тревожной тенденцией является рост числа действий, которые традиционно не классифицировались бы как война. Я говорю о кибератаках и инфраструктурной войне — саботаже трубопроводов, повреждении подводных кабелей и нападениях на морские транспортные маршруты. Эти атаки на социальную и критически важную инфраструктуру происходят все чаще — как посредством интернета, так и физическими средствами. И особенно настораживает то, что такого рода войны все еще плохо изучены. У нас нет четких механизмов для управления эскалацией или предотвращения перехода подобных инцидентов в более крупные конфликты.

Заправка Exxon после кибератаки на Colonial Pipeline. 7 мая 2021 года атака парализовала крупнейшую трубопроводную систему США на пять дней, вызвав перебои с топливом и введение чрезвычайного положения президентом Джо Байденом. Фото Дастина Чемберса. 13 мая 2021 года / The Washington Post / Getty Images

Чтобы избежать глобального коллапса, мы должны стабилизировать экономику и справиться с климатическими изменениями. Если мы не сделаем этого, нас ждет совершенно иной — и значительно менее благоприятный — мир. Представьте себе, например, будущее, в котором крупнейшие прибрежные города мира окажутся под водой из-за повышения уровня моря на два или три метра. Это не научная фантастика, а реально прогнозируемый сценарий.

И все же исторический момент, в котором мы живем, несет в себе и возможности.

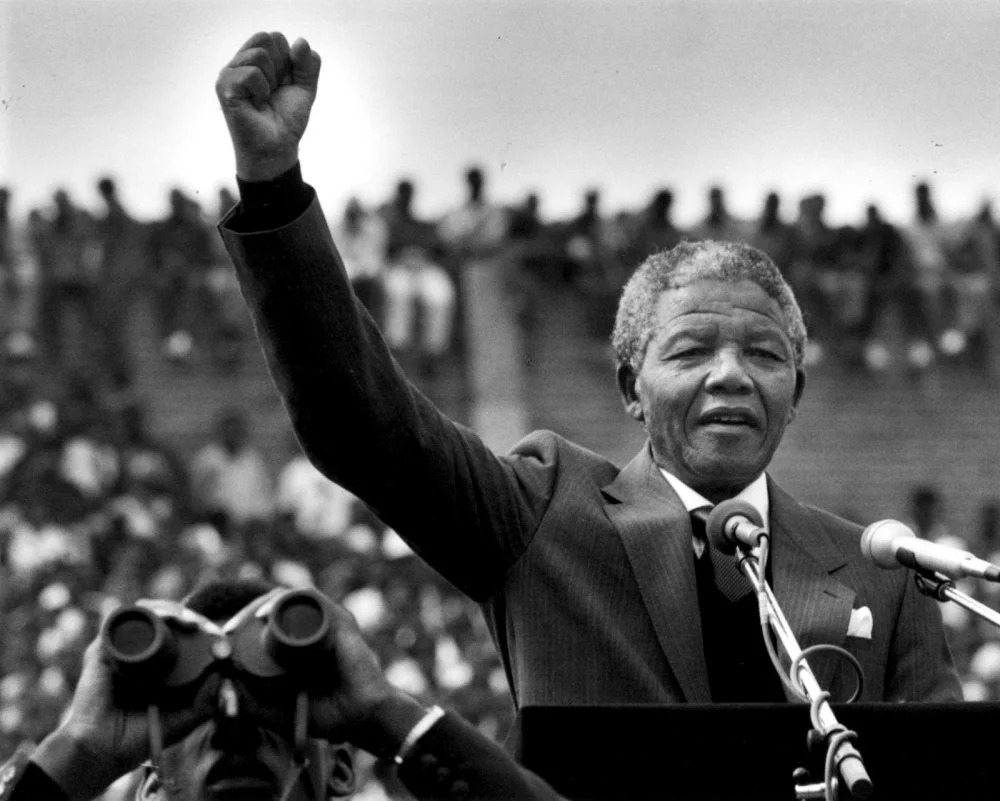

Во-первых, возрождение цивилизационной идентичности может предложить новую основу для глобального равноправия. Подобно тому, как расовое равенство стало общепризнанной ценностью, уважение к различиям между цивилизациями может способствовать сотрудничеству между различными центрами силы. Это будет противостоять либеральному, унифицирующему видению мирового порядка. Вместо этого возникнет система, в которой различия не просто терпимы, а по-настоящему ценятся.

Нельсон Мандела в Соуэто через два дня после освобождения из тюрьмы в Кейптауне. Фото Джоанны Рэт / Documenting South Africa Archives / The Boston Globe / Getty Images

Во-вторых, устойчивое развитие предлагает другой путь вперед. Глобальный энергетический переход уже начался, но нам необходимо также переосмыслить само понятие развития — в особенности с точки зрения учета экологических издержек. Это касается как ведущих экономик, так и тех, кто стремится их догнать. Все хотят продолжать развиваться, но мы должны переосмыслить, как именно мы это делаем, — и договориться о некоторых общих стандартах.

И наконец, нам необходимо реформировать глобальные институты так, чтобы они отражали современное, более справедливое распределение власти, богатства и авторитета. Это займет время — вероятно, десятилетия, но это необходимо.

Дональд Трамп и Илон Маск на турнире UFC 309 в Мэдисон-сквер-гарден. Фото Джеффа Боттари. 16 ноября 2024 года / Zuffa LLC / Getty Images

Мы оказались в особенно трудной точке. С одной стороны, нарастающий глобальный экологический кризис. С другой — глубокий сдвиг в распределении власти и богатства в мире. Эти две силы могут столкнуться в деструктивной манере. Если это произойдет, мы не сможем справиться с определяющими вызовами нашего времени.

Но — насколько это возможно — мой оптимизм, несмотря на всю мрачность сферы международных отношений, заключается в надежде на то, что ситуация с климатом и давление, которое она оказывает, подтолкнет нас к сотрудничеству и институциональной реформе. Если этого не произойдет — давление лишь усилит раскол и приведет к новым конфликтам.