В 1689 году загадочный роман открыл читателям новую утопию где-то в Казахстане — город греческих поклонников солнечного культа — за века до появления «Шангри-Ла» и «Шамбалы» на страницах массовой беллетристики. Задолго до появления современных географических карт «неизведанные места» в Центральной Азии стали вдохновением для особого направления художественной литературы Запада, объединившего в себя мифы, политику и фантазию, — так называемых романов о «потерянных народах».

Изображая неизведанное: очарование Центральной Азией в литературе

В 1689 году, когда религиозные распри между католиками и протестантами раздирали Британские острова, в Лондоне появилось необычное сочинение. Роман «Путешествие в Тартарию» (A Voyage to Tartary), опубликованный под псевдонимом, вышел единственным изданием. Возможно, из-за своей нетривиальной сюжетной линии: герой книги обнаруживает затерянную цивилизацию где-то в сердце Центральной Азии.

Ян Корнелис Вермейен. Ориентальный обед/ Sepia Times/Universal Images Group via Getty Images

Этот роман может считаться одним из самых ранних образцов жанра о «потерянных народах», расцвет которого пришелся на конец 19 — начало 20 века, когда были опубликованы сотни подобных произведений. По мере расширения границ «изведанного мира»i

Поначалу авторы жанра рассказывали о потерянных народах в непроходимых лесах Южной Америки или джунглях Африки, на удаленных островах или в подземельях где-то на полюсе. Однако со временем писателей-фантастов начали привлекать необъятные земли к северу от Индии.

Территории Центральной Азии — бескрайние степи и грандиозные горные массивы Тянь-Шаня, Памира, Алтая, Каракорума и Гималаев — до сих пор остаются не до конца исследованными. Российская империя смогла окончательно завоевать степи Центральной Азии лишь в 1880-х годах, столкнувшись при этом с полувековым сопротивлением и восстаниями. Синьцзян был окончательно «взят под контроль» лишь после прихода к власти китайских коммунистов в конце 1940-х годов. Британские и индийские войска подчинили горные племена северного Кашмира на рубеже 19 века, а Тибет — лишь спустя несколько лет. Афганистан так и остался непокоренным.

Как и население отдаленных регионов Амазонии и Центральной Африки, эти земли и населявшие их народы зачастую оставались неизвестными большинству европейцев — за исключением узкого круга этнографов и путешественников — вплоть до середины 20 века.

Мода, одежда в Туркестане, слева две татарки из Туркестана, затем пара калмыков из Монголии и кыргызский шаман, вверху справа голова калмычки, рядом калмыцкая шапка и кыргызская шапка внизу. 1900 / Bildagentur-online/Universal Images Group via Getty Images

Гелиополис: греческая утопия в Центральной Азии

«Путешествие в Тартарию» — исключение из общего правила: роман был опубликован почти за 200 лет до появления других произведений, действие которых разворачивается в этом регионе. Еще и личность автора остается неизвестной. Имя Элиожен де л’Эпи (Heliogenes de L’Epy) подразумевает французское происхождение, однако считается, что книгу под таким псевдонимом написал англичанин. В ней рассказывается о путешествии, которое якобы было предпринято в 1663 году и проходило через территории Греции и Турции, далее через Черное море и Кавказ к Каспийскому морю, а затем — в Центральную Азию. Герой отплывает из порта «Санта-Марии» на северном побережье Каспийского моря, высаживается на северо-восточном побережье и направляется восточнее — примерно на современную территорию Казахстана.

Установить, совершал ли в действительности автор подобное путешествие, невозможно: какие-то детали схожи с действительностью, другие — нет. Путь туда и обратно, согласно тексту, занял всего около девяти месяцев — невероятно короткий срок по меркам 17 века.

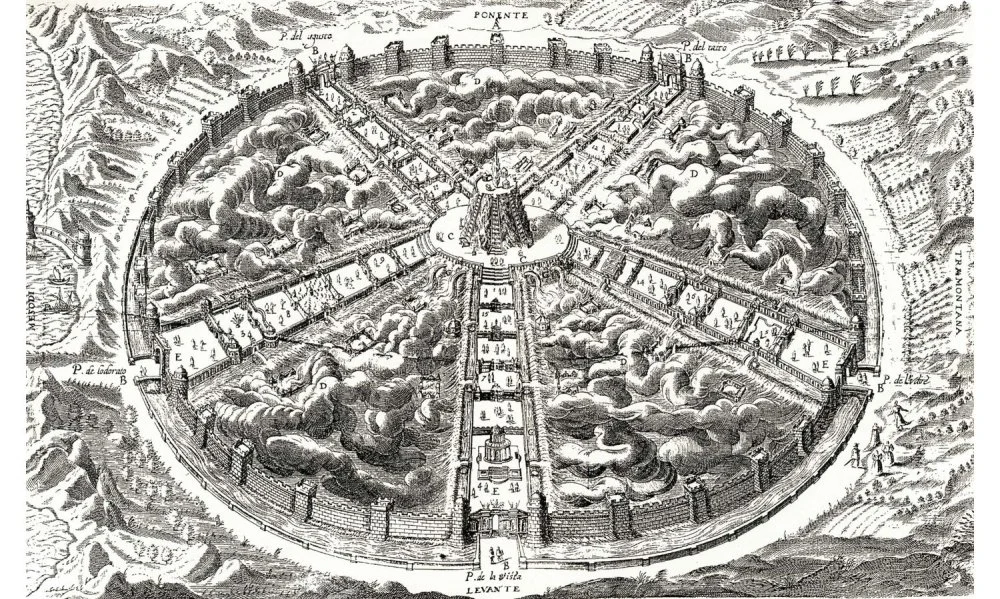

Священник, смотрящий на карту "Тартария, Китай, Индия". Гравюра. 1653 год /Library of Congress

Однако основной сюжет романа построен не на самом путешествии, а на открытии затерянной греческой колонии — города под названием Гелиополис (греч. «Город Солнца»), расположенного восточнее Каспия. Как объясняют грекоговорящие жители города, после смерти Александра Македонского афинские философы, разочаровавшись в политике полисовi

Леон Конье. Образ сражения при Гелиополе (Bataille D'Heliopolis), 1837. Вероятно, город Гелиополь с его богатой историей вдохновил Элиожена на создание утопического Гелиополиса / Château de Versailles collections

Элиожен (чье имя «случайным» образом означает «рожденный солнцем») утверждает, что диаметр колонии составлял 95 километров. Территория была поделена на кантоны и сельские округа. В центре находился круглый город Гелиополис, народное собрание которого составляли 3000 мужчин старше 30 лет — около четверти населения. Как нетрудно догадаться, право голоса там имели все без исключения мужчины старше 30 лет, но никак не женщины. Храм в центре города отражал убеждение колонистов, что Солнце находится в центре нашей планетной системы, о чем, по их словам, они знали еще тысячу лет назад. Управляли они колонией через народное собрание, которое назначало одного человека главным законодателем. Частной собственности не существовало, а еда и одежда распределялись из общих городских хранилищ.

Иллюстрация из французского издания книги Франческо Дони «Небесный, земной и адский миры» (Les Mondes célestes, terrestres et infernaux), 1578. Подобным утопическим городом является Город Солнца Кампанеллы, вдохновивший Элиожена на создание Гелиополиса /Alamy

Отношения с другими государствами, по рассказам жителей Гелиополиса, включали и обмен дарами с Великим ханом, которому ежегодно отправляли 300 молодых воинов в качестве дани. Правда, для описания титула «Великого хана» автор использует архаичную и искаженную форму Great Cham, который сначала использовался для обращения к Чингисхану, а потом и к Тимуру, хотя здесь он не имеет привязки к какому-либо конкретному правителю.

Что касается религии, то Солнце почиталось здесь как «Душа Мира», как самая благожелательная из всех сущностей, хотя оно олицетворяло бога-творца. Элиожен пишет:

«Я не смог обнаружить у них какое-либо представление о Боге в нашем понимании. Как я уже говорил, их философия целиком опирается на ощущения».

Он подарил им Новый Завет на греческом языке, но книгу сразу поместили в раздел «Мифологии» в их большой библиотеке. Вероятность существования такой религии, как христианство, им показалась мизерной, и они высмеяли Элиожена, посчитав его сумасшедшим.

Король Вильгельм III Английский в Парламенте / Alamy

В любом случае роман представляет собой ранний пример утопической литературы, возможно, вдохновленный политическими событиями в Англии — особенно так называемой «Славной революцией» (1688–1689), в ходе которой Яков II был свергнут и на престол взошли его протестантская дочь Мария II и ее супруг Вильгельм Оранский. Это событие ознаменовало переход от абсолютной монархии к парламентской системе. Вероятно, автор задумывал свое произведение как критику монархического абсолютизма.

Через месяц Элиожен вернулся в Европу. Его приглашение поехать с ним в обратный путь было вежливо отклонено жителями Гелиополиса, которые не особо поверили, что его родина в чем-то превосходит их государство.

Эволюция жанра: от потерянных греков к тайным монахам

Несмотря на то, что «Путешествие в Тартарию» долгое время оставалось исключением, к середине и концу 19 века начали появляться более типичные романы о «потерянных народах». И хотя Центральная Азия не сразу ассоциируется с художественной литературой Запада, ее след в ней значителен. К настоящему времени мне удалось выявить более 140 таких произведений — от викторианских «рассказов для мальчиков» до историй, вдохновленных британским опытом в Индии и модернистскими экспериментами в литературе 1920–1930-х годов. Существует даже один румынский научно-фантастический роман 1930-х годов, основанный на путешествиях Томаса и Люси Аткинсон в Центральную Азию!

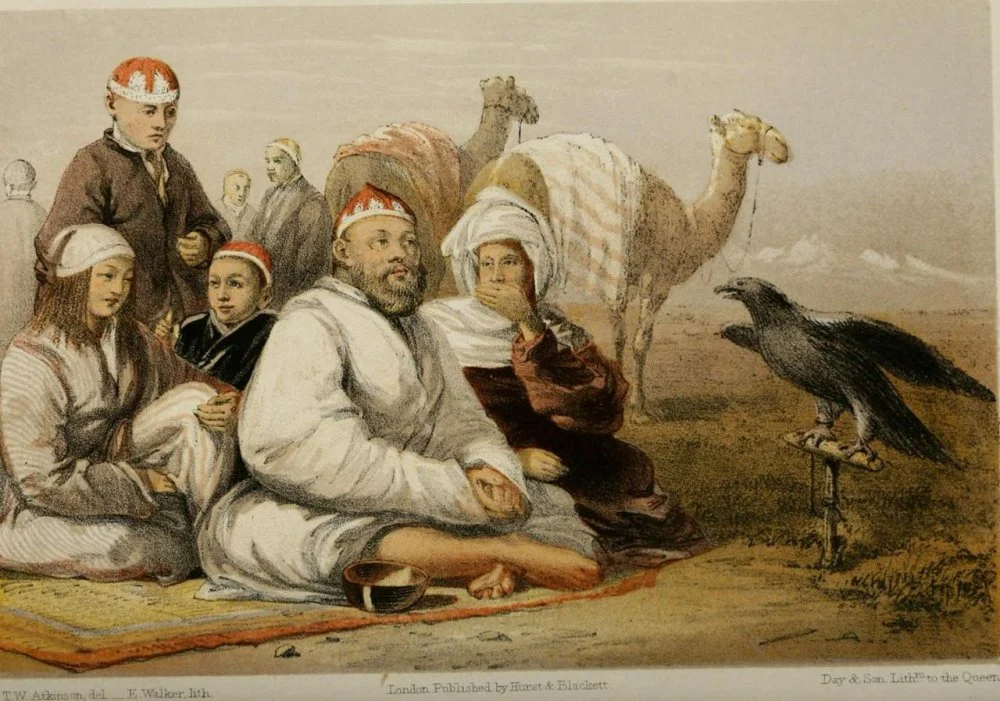

Томас Аткинсон. Иллюстрация из «Восточная и Западная Сибирь: Повесть о семи годах исследований и приключений в Сибири, Монголии, киргизских степях, китайской Тартарии и части Центральной Азии». 1858 / Wikimedia Commons

То, что большая часть этой романов подпадает под жанр «о потерянных народах», наверное, неудивительно: огромные территории на карте Центральной Азии оставались неисследованными вплоть до середины 20 века. Идея о том, что целые цивилизации могли существовать в таких огромных и отдаленных регионах, не будучи известными остальному миру, находила благодатную почву в представлениях европейской аудитории.

К тому же к началу 20 века такие исследователи, как Аурель Стейн, уже отыскали в пустынях Гоби и Такла-Макан погребенные города древности. А когда этнографы и лингвисты подтвердили, что древние греки — соратники Александра Македонского — действительно поселились в Бактрии более 2000 лет назад, это лишь подогрело воображение. Гигантские статуи Будды и буддийские монастыри, обнаруженные в самых труднодоступных уголках континента, неведомые доселе минералы и животные — все это будоражило умы писателей-фантастов.

Гигантский Будда, представленный на выставке «Великое искусство Дуньхуана», Шанхай, Китай / VCG via Getty Images

Среди самых известных произведений жанра — роман Джеймса Хилтона «Потерянный горизонт» (Lost Horizon, 1933), в котором излагается история Шангри-Ла — скрытой долины в Гималаях, где монахи открыли секрет вечной жизни. Привлекал внимание и рассказ Редьярда Киплинга «Человек, который хотел быть королем» (The Man Who Would Be King, 1888), повествующий о двух авантюристах, отправившихся в Кафиристан на северо-востоке Афганистана с 20 винтовками и замыслом стать правителями этой удаленной местности, где, по их предположениям, сохранились следы греческой цивилизации. Оба произведения стали популярными и были экранизированы

Постер к фильму «Потерянный горизонт», в центре — Роналд Колман, внизу слева — Роналд Колман на рекламной карточке, 1937 год / LMPC via Getty

Киплинг также написал роман «Ким» (Kim, 1901) — самый знаменитый, вероятно, из его романов. Герой этого произведения Кимбалл О’Хара — бездомный сирота из Лахора — становится учеником тибетского ламы, а затем — тайным агентом британской разведки, втянутым в «Большую игру» между Российской и Британской империями.

Многие известные писатели тоже обращались к теме Центральной Азии. Генри Райдер Хаггард, автор знаменитого романа «Она» (She, 1887), написал его продолжение «Айеша: Возвращение» (Ayesha, the Return of She, 1905)i

Актриса Урсула Андресс в роли Айши в фильме «She» («Она») / Alamy

Всемирно известный тренер по легкой атлетике и автор более 100 книг капитан Фред Вебстер (1886–1949) написал роман «Потерянный город света» (Lost City of Light), повествующий о потомке тамплиеров, который отправляется на поиски забытого христианского города. Героя берут в плен, и он попадает в мрачный китайский город, поработивший христиан, которым разрешается жить в собственном городе и управлять своими делами только в ночное время. Разумеется, герой в итоге возглавляет их борьбу за освобождение.

Романы для мальчиков и имперские фантазии

Многие из этих ранних произведений являются классическими примерами жанра о «потерянных народах», повествуя о греках или иных исчезнувших общностях, включая викингов, крестоносцев, древних персов и даже неандертальцев. Однако значительная их часть была просто приключенческой прозой, преимущественно ориентированной на юных читателей.

Жюль Верн, например, написал два романа о Центральной Азии и Сибири. Первый — «Михаил Строгов» (Michel Strogoff, 1876) — рассказывает о специальном курьере царя, отправленном в восточносибирский город Иркутск, чтобы предупредить брата царя о планах предательства со стороны царского офицера, намеревающегося сдать город войскам «татар» во главе с ханом Феофаром.

Рекламный постер спектакля «Михаил Строгов», постановка братьев Киралфи, около 1882 года / Alamy

Второй — «Клодиус Бомбарнак» (Claudius Bombarnac, 1893) — известен англоязычным читателям как «Приключения специального корреспондента в Центральной Азии». В этом романе журналист освещает открытие новой (вымышленной) железнодорожной линии между Каспийским морем и Пекином, в душе надеясь, что кто-то из пассажиров поезда совершит что-то геройское.

Постер к фильму«Триумф Михаила Строгова», режиссер Виктор Туржанский, 1961 / Alamy

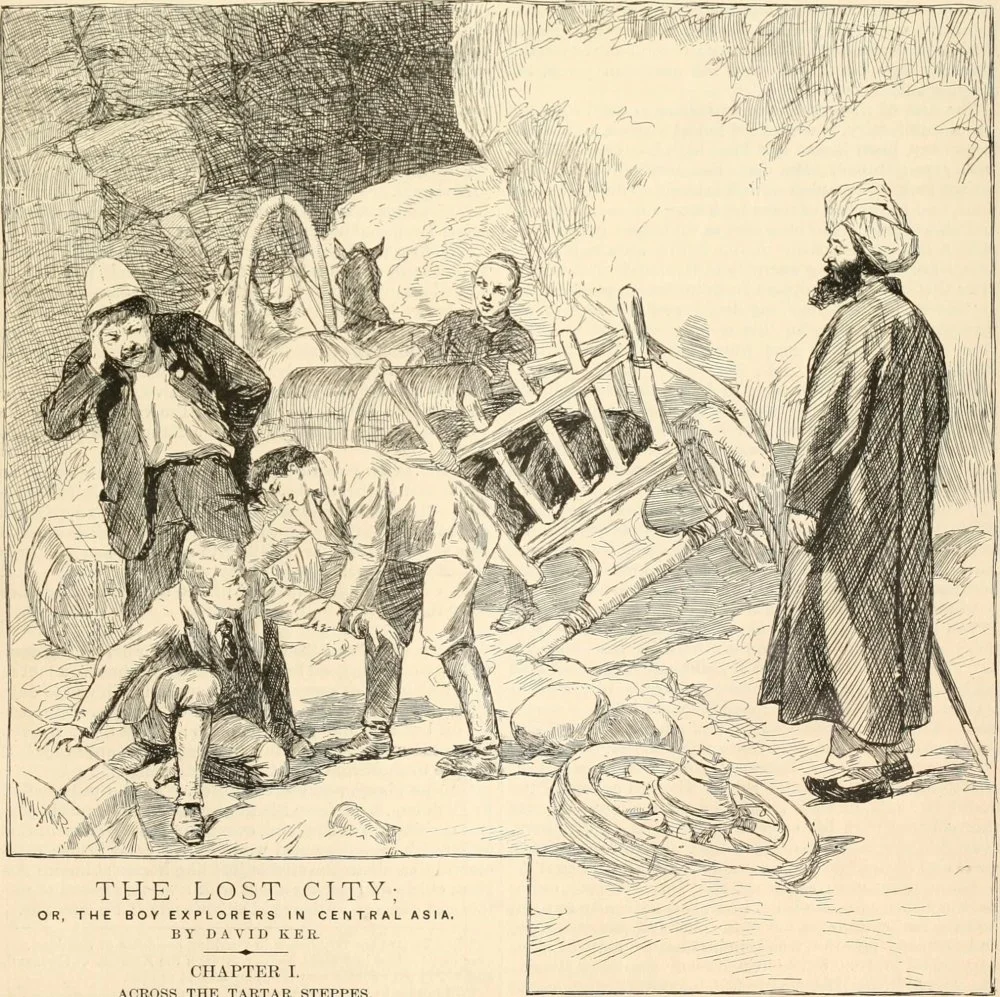

Дэвид Кер, начавший карьеру как журналист, был вынужден перейти к писательству после разоблачения его подделок в репортажах о российской военной кампании в Центральной Азии в 1870-х. В итоге он написал несколько «романов для мальчиков», действие которых разворачивается в этом регионе: «Мальчик-раб в Бухаре» (The Boy Slave in Bokhara, 1874), «Потерянный город, или Мальчики-исследователи в Центральной Азии» (The Lost City, or The Boy Explorers in Central Asia, 1884), «Через тартарские пустыни» (O’er Tartar Deserts, 1898) и «Афганец Ильдерим» (Ilderim the Afghan, 1904).

Иллюстрация из книги «Потерянный город, или Мальчики-исследователи в Центральной Азии». Harper & Bros., Нью-Йорк / Internet Archive

Фред Уишоу (1854–1934) написал роман «Потерянная армия: История о русских в Центральной Азии» (A Lost Army: A Tale of the Russians in Central Asia, 1896), а Чарльз Сквайр — «Сокровища Великого Хана: История приключений в Китайской Тартарии» (The Great Khan’s Treasure: A Story of Adventure in Chinese Tartary, 1902).

Среди других приключенческих романов для подростков можно отметить «Осужденный как нигилист: История побега из Сибири» (Condemned as a Nihilist: A Story of Escape from Siberia, 1893) Джорджа Альфреда Хенти (1832–1902), автора многочисленных приключенческих книг. Герой этого произведения уходит на юг в Центральную Азию. Еще один роман этого автора — «Через три кампании: История Читрала, Тираха и Ашанти» (Through Three Campaigns: A Story of Chitral, Tirah and Ashantee, 1904).

Иллюстрация из книги «Сокровища Великого Хана: История приключений в китайском Тартарии» Фреда Уишоу / Из открытых источников

К известным примерам жанра можно отнести роман Талбота Манди «Король киберских стрелков» (King of the Khyber Rifles, 1924), «Мальчики Ханниуэлла в пустыне Гоби» (The Hunniwell Boys in the Gobi Desert, 1930) Л. П. Лаймана, «Бигглз в Гоби» (Biggles in the Gobi, 1953) капитана В. Э. Джонса, «Тинтин в Тибете» (Tintin au Tibet, 1958) Эрже и «Мессер Марко Поло» (Messer Marco Polo, 1921) Донна Бирна.

В том же духе написана и книга Анны Боуман «Среди татарских шатров, или Потерянные отцы» (Among the Tartar Tents, or Lost Fathers, 1861), действие которой происходит в 13 веке и рассказывает о двух мальчиках, потерявших своих отцов во время Крестовых походов и захваченных в плен татарскими племенами. Один из рецензентов описал роман следующим образом:

«Приключенческий роман для мальчиков, действие которого происходит в Индии и Тибете. Со множеством напряженных и захватывающих дух эпизодов во время горных переходов, на ледниках и в степях, наполненных предательством, шпионами, дикими зверями, таинственными пещерами, грабителями, резней, бурями, землетрясением, охотой, буддийскими отшельниками, китайскими комиссарами, заключенными, сикхскими солдатами...».

От Шамбалы к научной фантастике

Наверное, самым плодовитым автором романов о «потерянных народах», действие которых разворачивается где-то в Центральной Азии, был Мартин Луи Алан Гомпертц (1886–1951), писавший под псевдонимом Ганпат — именно так его называли индийские солдаты во время его службы в Британской армии. Выйдя в отставку в звании бригадира в 1939 году, он поселился в Дартмуре, где посвятил себя рыбалке и литературе. Он написал как минимум восемь романов в этом жанре. Самые известные из них — «Харилек: История о современной Центральной Азии» (Harilek: A Tale of Modern Central Asia, 1923) и его сиквел «Романс Врексема: Продолжение Харилека» (Wrexham’s Romance: Being a Continuation of Harilek, 1935). Эти книги описывают телепатическую цивилизацию древних греков, как-то выжившую в самом центре пустыни Гоби и ведущую борьбу за господство над кланом монгольских шаманов.

Среди других его произведений этого жанра — «Снежные рубины» (Snow Rubies, 1925), «Голос Дашина: Роман о диких горах» (The Voice of Dashin: A Romance of Wild Mountains, 1926), «Высокий снег» (High Snow, 1927), «Зеркало снов: Рассказ о восточной тайне» (Mirror of Dreams: A Tale of Oriental Mystery, 1928), «Говорящие в молчании» (The Speakers in Silence, 1929) и «Сказочное серебро: Рассказ путешественника» (Fairy Silver: A Traveller’s Tale, 1932).

Еще один бывший военный, ставший писателем и активно публиковавшийся в 1930-е годы, — Марк Ченнинг (1879–1943). Это псевдоним Леопольда Джонса, прослужившего 20 лет в Индии. Четыре его романа о секретном агенте Колине Грее можно отнести, скорее, к научной фантастике. В «Короле кобр» (King Cobra, 1933) потомки Пресвитера Иоанна — легендарного христианского правителя в Центральной Азии, от которого ожидали спасения от монголов, — продолжают жить в подземным Тибете.

Иллюстрация из «Книги чудес» (Le Livre des Merveilles), изображающая хана кереитов Ван-хана как пресвитера Иоанна. 15-й век/Bibliothèque nationale de France

Сюжет романа «Белый питон: Приключения и тайна в Тибете» (White Python: Adventure and Mystery in Tibet, 1934) разворачивается в 1930-х годах. Грей отправляется с деликатной миссией в Тибет, где восстание под предводительством политического диссидента Чорджиева грозит ввергнуть страну в хаос. Грей маскируется под тибетского монаха, чтобы сорвать планы мятежников. В процессе он открывает подземное царство и древнее пророчество о Белом Питоне. В «Отравленной горе» (The Poisoned Mountain, 1935) он спасает Индию от ядовитых газов, извергающихся из тибетского вулкана. В «Девяти жизнях» (Nine Lives, 1937) неожиданно появляется телепортирующийся лама и египетская богиня-кошка.

Ламайский танец на церемонии в ламасерии в Еркало, 1905 год / Pictures From History/Universal Images Group via Getty Images

Одним из самых интересных примеров этого жанра стал роман «Гнездо нашествий» (Cuibul invaziilor, 1930), написанный известным румынским писателем (и будущим главой государства) Михаем Садовяну. Он был так вдохновлен книгой Томаса Уитлама Аткинсона «Восточная и Западная Сибирь» (Oriental and Western Siberia, 1858), что даже обложка романа напоминала рисунки Аткинсона. Роман Садовяну стал частью более масштабного проекта по восстановлению быта, культуры и обычаев различных народов, пока наука и технологии не преобразили их безвозвратно. Особенно его интересовала Скифия, которую он связывал с древней румынской территорией Дакия.

Позднее он написал еще как минимум два произведения на схожую тематику — «Увар» (Uvar) и «Ночи Купальской недели» (Nopțile de Sânziene). В 1930-е годы Садовяну придерживался мнения, что наука и технологии — угроза культурному разнообразию, ведущая к унификации. В 1950-е годы, вероятно, в целях идеологической адаптации к социалистической эпохе «Гнездо нашествий» было переиздано в журнале научной фантастики с новой политизированной интерпретацией.

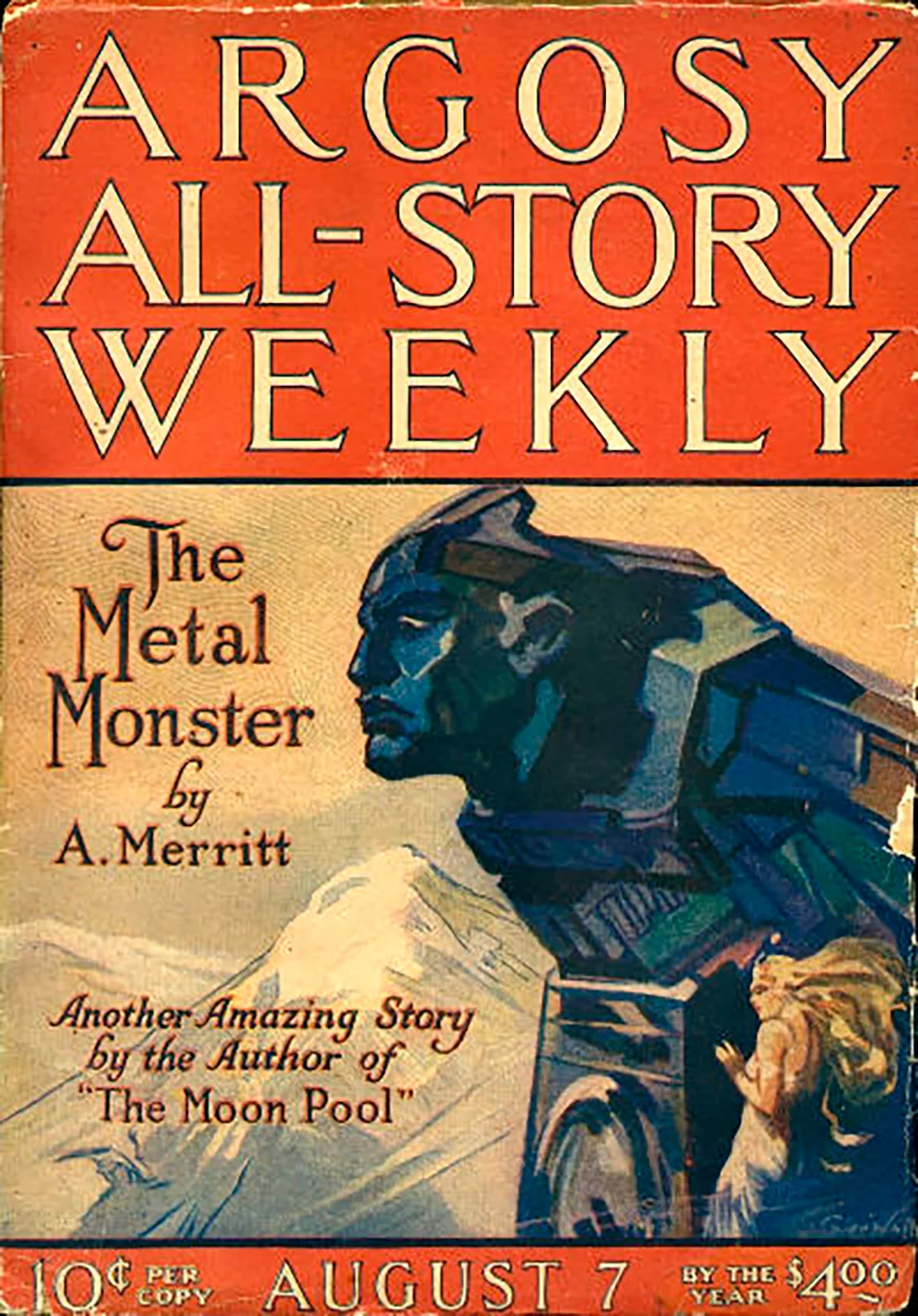

Действие фантастического романа «Металлическое чудовище» (The Metal Monster, 1920) Абрахама Меррита также разворачивается в Гималаях. Героям угрожает армия персов, но их спасает божественная женщина по имени Норхала, способная управлять молниями, а также загадочные Сущности — живые геометрические формы, способные объединяться в города, вооруженные убийственными лучами и прочим чудо-оружием.

Художник Глен Уайт. Обложка книги Абрахама Мерритта «Металлическое чудовище» (1920), опубликованной в журнале Argosy All-Story Weekly / Wikimedia Commons

Подобные романы до начала Второй мировой войны выходили десятками. Это был золотой век жанра «о потерянных народах». Однако уже к началу 1950-х годов на авансцену окончательно вышла научная фантастика. Теперь писатели обращали свои взоры не к таинственным континентам, а к неизведанным планетам. Да и стереотипный сюжет о «белых героях», побеждающих «туземцев» — обычно представителей других рас, уже стал более чем неуместным.

В романе «Желтые люди спят» (Yellow Men Sleep, 1919) американского автора Джереми Лейна (1893–1963) секретный агент Кон Левингтон отправляется в пустыню Гоби в поисках вещества под названием «Кореш» (Koresh). Там он обнаруживает древнюю цивилизацию. У Гилберта Коллинза (1890–1960) в романе «Долина невидимых глаз» (The Valley of Eyes Unseen, 1923) описываются потомки греков в Тибете, эволюционировавшие в гигантов с развитой наукой.

Даже ученый Гарольд Лэмб, посвятивший значительную часть творчества истории Центральной Азии, написал как минимум три романа, действие которых происходит в этом регионе: «Дом Сокола» (The House of the Falcon, 1921) — о древних поклонниках солнца, живущих в Запретном городе саяков в Афганистане, «Зыбкие пески» (Marching Sands, 1920), повествующий о крестоносцах из племени усуней, скрывающихся в пустыне Гоби, и «Сад на Востоке» (A Garden to the Eastward, 1950), действие которого разворачивается в тайной долине Араман «где-то в Курдистане».

Обложка книги «Маленькие потерянные ягнята» Гарольд Лэмб / Из открытых источников

Шотландский математик Эрик Темпл Белл (1883–1960), писавший под псевдонимом Джон Тейн, был одним из немногих профессиональных ученых, писавших научную фантастику. Преподавая в Университете Вашингтона, он опубликовал несколько романов, как минимум два из которых связаны с Центральной Азией. В «Пурпурном сапфире» (The Purple Sapphire, 1924) группа авантюристов обнаруживает древнюю долину, где особый минерал с невероятными свойствами добывается загадочным древним народом. Позже он написал «Запретный сад» (The Forbidden Garden, 1947) — о поисках почвы из удаленного уголка Азии, пригодной для выращивания странных цветов, способных уничтожить все человечество.

Обложка книги «Запретный сад» Джона Тейна (Эрик Темпл Белл) / Wikimedia Commons

Роман «Бездна чудес» (The Abyss of Wonders) американского сценариста и режиссера Перли Пура Шихэна впервые был опубликован в январском номере журнала Argosy за 1915 год. Его действие происходит в пустыне Гоби, где обнаруживается технологически развитое общество. Позже, в 1932–1933 годах, выходит его роман «Красная дорога к Шамбале» (The Red Road to Shamballah), где герой Пелэм Шаттак получает от древнего монаха легендарный меч Хубилай-хана. Вооружившись этим священным оружием, Шаттак отправляется в Гималаи, чтобы объединить империю и создать мифическую Шамбалу.

Николай Рерих. «Повеление Ригдена Джапо», 1933 год. Книга «Красная дорога к Шамбале» связана с мифом о Шамбале, как и многие произведения Николая Рериха / Nicholas Roerich Museum, New York / Fine Art Images/Heritage Images/Getty Images

Мне удалось найти еще около 30 малоизвестных романов жанра «о потерянных народах», действие которых происходит где-то в Центральной Азии. Некоторые из них действительно заслуживают внимания, однако большинство — это типичные приключения для мальчиков. В любом случае по мере приближения Второй мировой войны и сужения «неизведанных» точек на карте мира жанр стал утомлять публику, и вскоре он вышел из моды. Сегодня только эффектные обложки и звучные названия заставляют преданных коллекционеров разыскивать уцелевшие экземпляры, которые иногда продаются за несколько сотен долларов. Если что, их все еще можно найти.

Обложка книги «Глаз пантеры» Роя Дж. Снелла / Из открытых источников