Как столь далекие, казалось бы, друг от друга византийские императоры и монгольские ханы стали родственниками? Как браки византийских принцесс с монгольскими ханами спасли Византию от неминуемого распада и продлили жизнь слабеющей империи? И как они повлияли друг на друга? На эти вопросы отвечает историк-византинист Роман Шляхтин.

На холме над Золотым Рогом в Стамбуле стоит маленькая, невидимая с улицы церковь. Только если забраться на вершину холма, можно увидеть небольшое пузатое здание с круглым барабаном пурпурного цвета. Это здание турки называют Kanlı Kilise — Красная Церковь, и никто уже не помнит почему.

Церковь Святой Марии Монгольской в Фенере в Стамбуле, Турция/Alamy

Если прийти в урочный час и позвонить в колокольчик, то привратник пустит вас в небольшое помещение, на стене которого висят указы османских султанов об охране церкви, которая никогда не была мечетью. И, возможно, расскажет об основательнице этого храма — византийской принцессе Марии, которая была супругой монгольского хана. Необычны здесь, во-первых, наличие христианской церкви, не ставшей мечетью (это редкость для Стамбула), а во-вторых, брак между представителями степной и христианской империй.

Встреча двух империй

В мире Чингисхана (1162–1227) Византии не существовало. Монголы знали о существовании далеко на западе Последнего моря, однако о том, кто живет на его берегах, они только догадывались. Точно так же и Византия, наиболее развитое государство средневековой Европы и наследница Рима, мало знала о евразийских степях. Ситуация изменилась в 1З веке, когда за 15 лет тюрко-монгольские тумены потомков Чингисхана во главе с Батыем завоевали земли Руси, спалили Венгрию, проникли в Польшу. Почти одновременно тумены полководца Байджу-нойона внезапно обрушились на мусульманские государства Малой Азии, азиатской части современной Турции. Добрая половина известного византийцам мира оказалась под властью монголов. Восточные соседи византийцев, тюрки-сельджуки, решили дать монголам бой. Однако дело закончилось катастрофой: султан бежал с поля боя, а его земли приняли власть монголов.

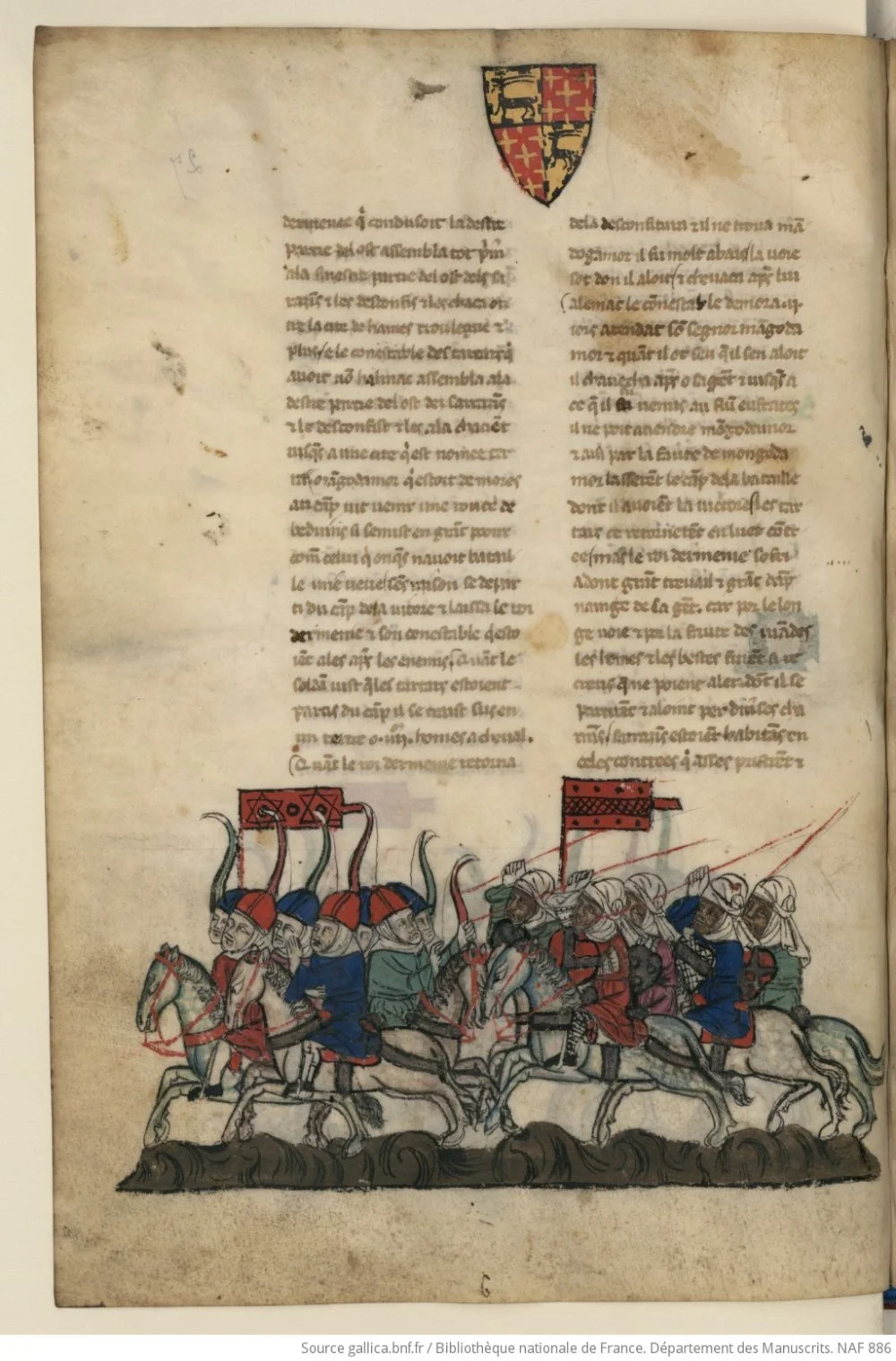

Войска мамлюков и монголов. Иллюстрация из «Цветника историй земель Востока»/Bibliothèque nationale de France

Следующими в очереди покоренных народов должна была стать Византия. В начале 13 века могущественная в прошлом держава переживала тяжелые времена. Европейские крестоносцы захватили и разграбили Константинополь в 1204 году, а страна распалась на части, одна из которых называлась Никейским царством. Оно-то и оказалось на западных границах монгольских завоеваний.

Эжен Делакруа. Взятие Константинополя крестоносцами. 1840/Wikimedia Commons/Department of Paintings of the Louvre

Династия Ласкарисов, которая правила Никеей, имело полное право переживать за судьбу своего детища. Созданное на обломках павшей Византии государство разрывалось между Европой и Азией и не было готово отразить новое нашествие с востока. Поэтому и пришлось предпринимать нетривиальные дипломатические ходы.

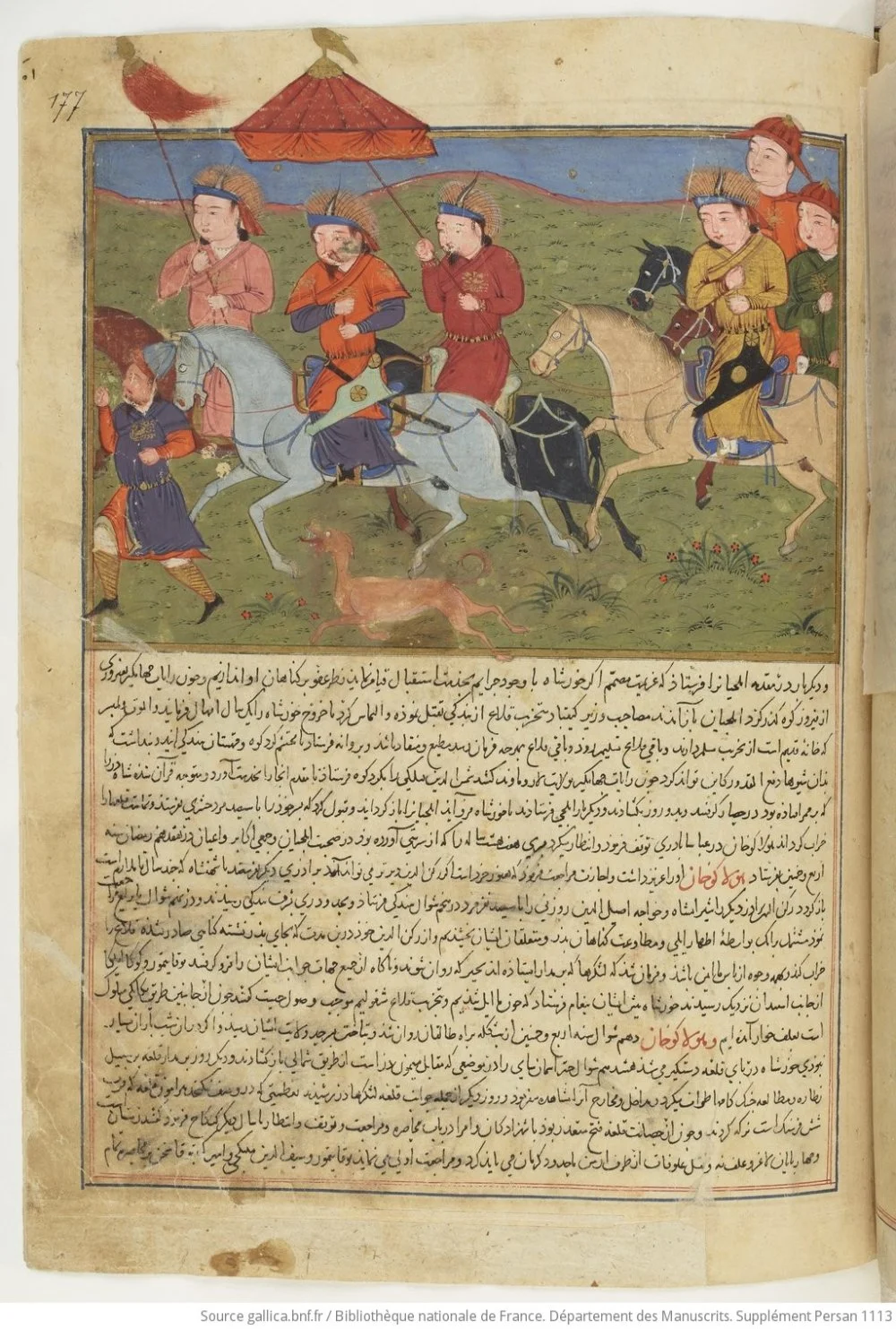

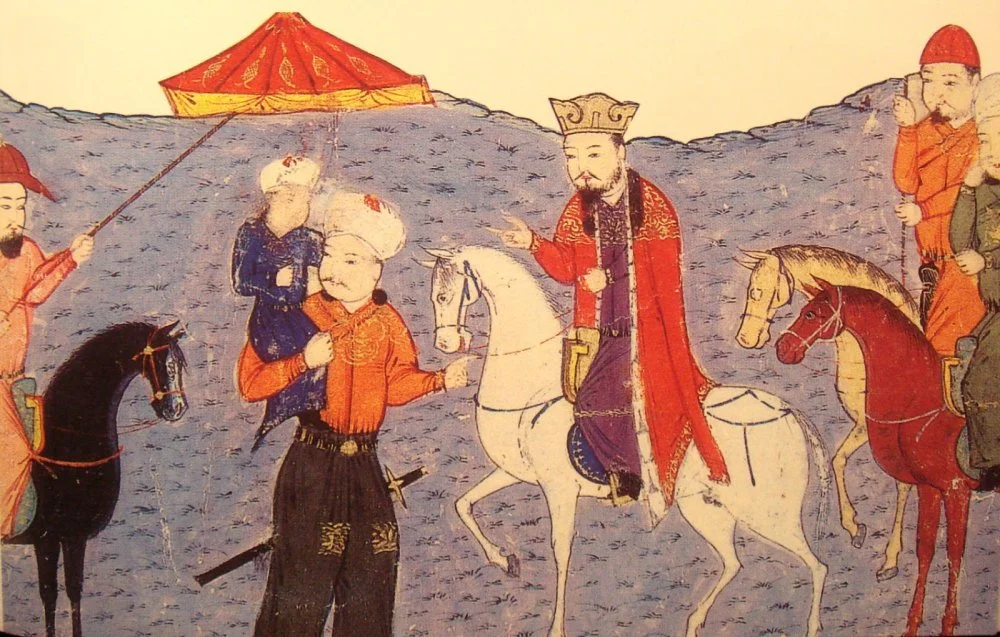

Рашид ад-Дин. Джами ат-таварих. Хан Хулагу во главе войска. 14 век /Gallica

В 1257 году на Ближний Восток из Каракорума двинулся с армией внук Чингисхана Хулагу. Целью амбициозного полководца было создание собственного государства, улуса, по типу Золотой Орды. Феодор II Ласкарис сыграл на опережение и сам пригласил монголов в Никею. Послов встретили на границе и долго, кружным путем везли в столицу государства. Греки показывали монголам крепости в горах, города и поселки, полные специально согнанных людей. Что происходило на самих переговорах, мы не знаем, однако цель была достигнута — послы увидели то, что им хотели показать. Феодор II убедил их в том, что Никейская империя сможет стать надежным союзником монголов на Западе.

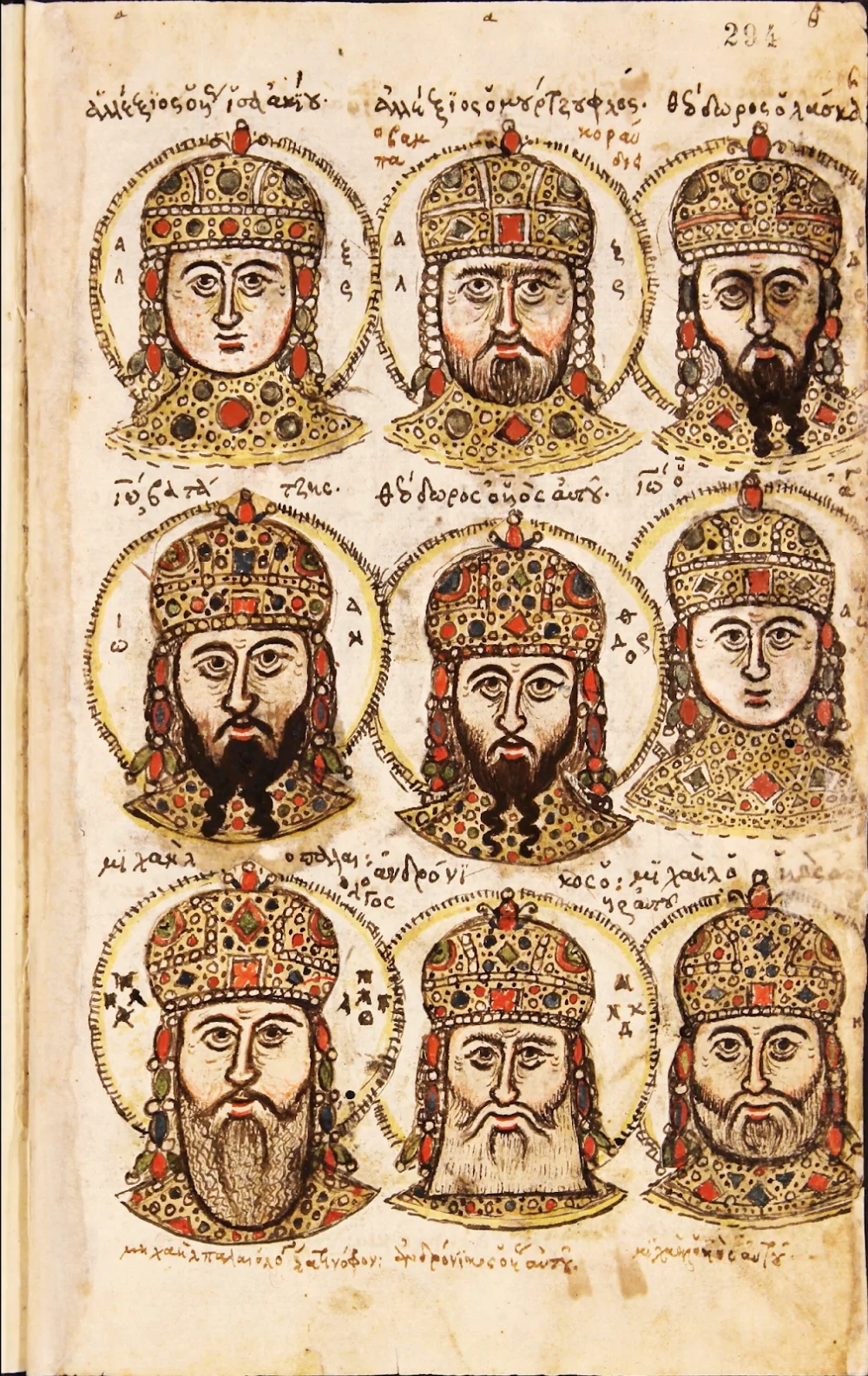

Портреты византийских императоров от Алексея IV Ангела и Михаила IX Палеолога. В центре Феодор Ласкарис. 15 век Из рукописи Codex Mutinensis graecus 122//Estense Digital Library/Wikimedia commons

Итогом стала договоренность о брачном союзе. Монгольские ханы охотно брали в жены представительниц покоренных народов. Присутствие в гареме великого хана христианки из хорошей семьи позволяло ее мужу вести убедительные переговоры с западными партнерами и создавало еще один механизм контроля за собственными подданными.

Византия тоже активно практиковала династические браки. В средние века невесты из Константинополя пользовались при христианских дворах Европы и Азии заслуженным уважением, и спрос на них был велик. В двенадцатом веке женщины из правящего рода Комнинов присутствовали при дворах всех значимых европейских держав от Сицилии до Киева. Тем не менее Никейский император и Хулагу не породнились. Вмешались обстоятельства. Однако основы для союза были заложены, а Никея избежала ненужной войны.

Откат за безопасность: Евфросиния Палеолог при дворе темника Ногая

Заключенный с монголами пакт о ненападении позволил правителям Никеи сосредоточится на своей главной цели — взятии Константинополя. В 1261 год великий город был взят без большой осады и шума, а на престол в Константинополе взошел император Михаил Палеолог. Он приходился дальним родственником Ласкарисам и пришел к власти, захватив и ослепив законного наследника престола — Иоанна Ласкариса. В восстановленной империи немедленно начались волнения, которыми воспользовались… правильно, монголы.

Михаила VIII Палеолог. Миниатюра из «Исторических записок» Георгия Пахимера. 14 век. Cod. Monac. gr. 442, fol. 184. Wikimedia Commons/Баварская государственная библиотека, Мюнхен

В большую игру за власть над Восточным Средиземноморьем вступила новая сила. Этой новой силой был праправнук Чингисхана темник Ногай. Удачливый полководец Золотой Орды предпринял разрушительный набег на Болгарию и Македонию. Набег оказался настолько успешен, что император Михаил Палеолог не успел собрать силы и едва не попал к монголам в плен. Чтобы откупиться от Ногая, Палеолог предложил ему в жены свою дочь, хоть и незаконную. Ее звали Евфросиния, и при дворе потомка Чингисхана она смотрелась очень и очень серьезно.

Для темника Ногая (1230–1299) брак с дочерью византийского императора, пусть и незаконной, был роскошным подарком. Правнук Чингисхана, несмотря на высокое звание беклярибека, так и не смог занять трон Золотой Орды. Вместо этого он направил усилия на создание собственного владения на дальней периферии монгольского мира. Воины под руководством Ногая создали фактически независимую державу, которая располагалась в степях на территории современных Украины, Румынии и Молдавии. Конников Ногая боялись в Венгрии и Болгарии, союза с ним искали русские князья.

Битва на Тереке между войсками Ногая и Берке-хана с одной стороны и Хулагуидами с другой. 1263. Миниатюра из «Цветника историй стран Востока» Гетума Патмича. 1410 and 1412/Bibliothèque nationale de France

Сам Ногай обладал подвижной религиозной идентичностью и вел переговоры о союзе с христианскими правителями Балкан, а также с мусульманами Египта. Не теряла времени и его супруга. Евфросиния активно интриговала против врагов Византии на Балканах и фактически сорвала наметившийся было союз двух христианских государств — Сербии и Болгарии — против своего отца Михаила Палеолога. Евфросиния поддерживала своего мужа в борьбе за трон Золотой Орды и, возможно, погибла вместе с ним или вернулась в Константинополь, где к замужеству с другим монгольским правителем готовилась ее сестра Мария.

Усмирительница османов: Мария, ханша монголов в браке и дома

Миссия Марии была даже сложнее, чем миссия Евфросинии. Владения хана Хулагу простирались далеко от пределов Византии, и помогать дочери Михаила Палеолога было некому. Религиозная ситуация в иранских владениях потомков Чингисхана была достаточно сложной. На момент начала византийско-монгольского союза ханы Государства Хулагуидов исповедовали буддизм.

Среди монгольской знати видное место занимали христиане-несториане, среди которых была супруга недавно умершего Хулагу — Докуз-хатун. Среди жителей иранских городов помимо мусульман были и буддисты из Центральной Азии, и последователи монгольского шаманизма, и христиане разных церквей, от православия до монофизитства. Последние с надеждой смотрели на дочь Палеолога которая должна была защищать их интересы перед ханом и не допустить потери их положения на фоне постепенной исламизации.

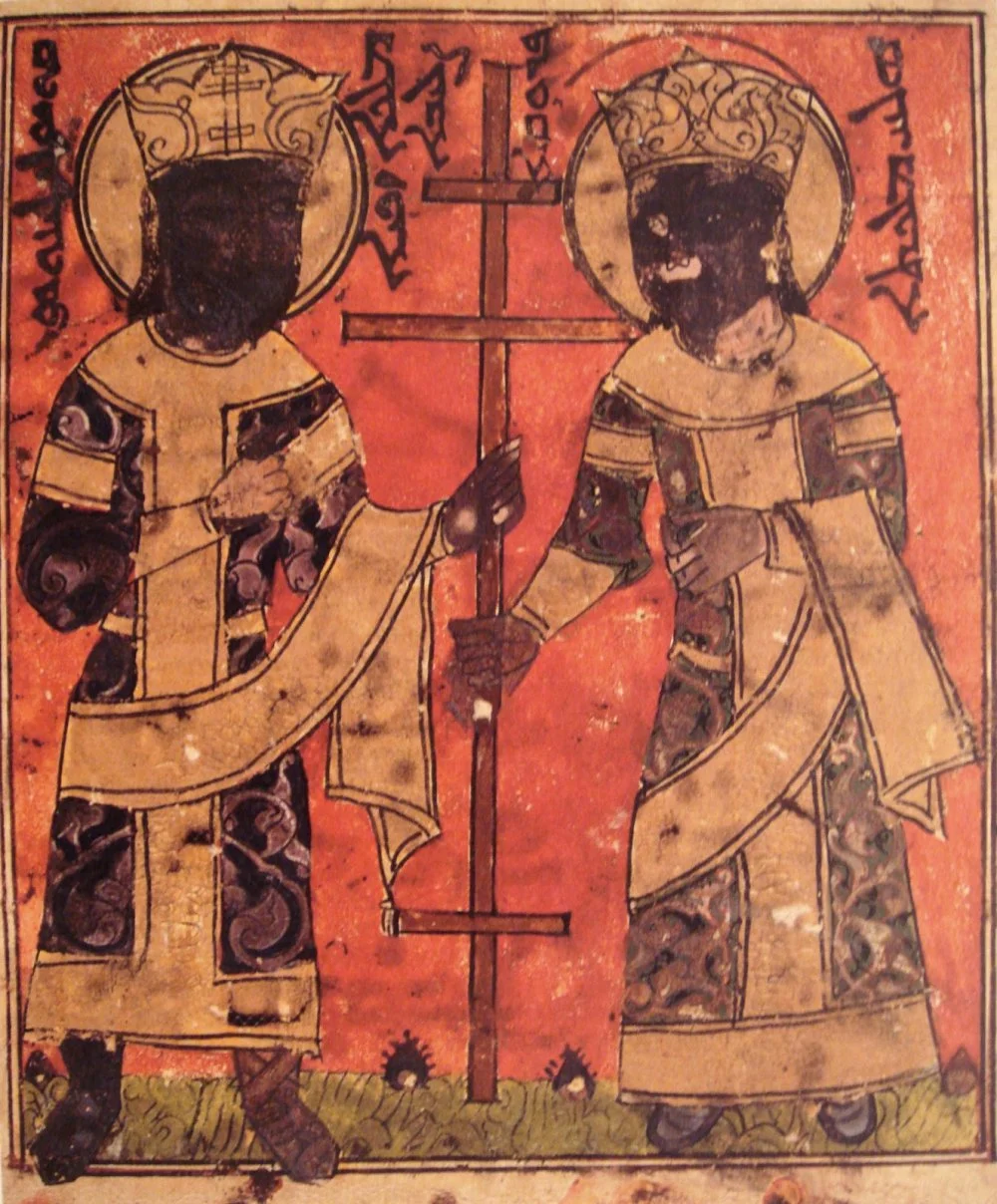

Хулагу-хан и его жена-христианка Докуз-хатун, изображенные как новые «Константин и Елена» в сирийской Библии. 13 век/British Library/Wikimedia Commons

Незаконнорожденная дочь византийского узурпатора быстро адаптировалась при дворе и смогла заставить уважать себя. Придворные Хулагу уважительно называли ее «деспине», что было прямой передачей ее византийского титула «деспина» (госпожа). В историю державы Хулагуидов она вошла под именем «Деспине хатун». Мы не знаем, любил ли в современном смысле Абака хан свою византийскую супругу, однако можно говорить об известной степени взаимопонимания между ней и мужем.

Абака-хан на коне, Аргун и Газан-хан в детском возрасте. Рашид ад-Дин, Джами ат-таварих, 14 век. Репродукция из книги «Чингисхан и Монгольская империя» Жан-Поля Ру, серия Découvertes Gallimard (№ 422), раздел «История»/Wikimedia Commons

Мария Палеолог жила при дворе, вела свое хозяйство и была заступницей христиан, в первую очередь грузин. В списке жен хана Абаки, который составил хронист Рашид-ад-дин, византийская принцесса упомянута третьей среди жен правителя, сразу после двух его любимых женщин из монгольских семей. Это указывает на высокий статус «Деспине» при дворе. Можно говорить о том, что знания, которые принесла с собой грамотная и образованная Мария пошли на пользу Абаке. Правитель Ирана стремился заключить союз против своих противников — мамлюков Египта — с государями западной Европы и отправил послов не только к Эдварду Английскому и папе Римскому, но даже и на Лионский собор католической церкви. В западной политике хану могла помогать его византийская жена.

Абака и его хатун (возможно, Дорджи Хатун). Рашид ад-Дин, Джами ат-таварих, XIV век / Национальная библиотека Франции

Брак Абаки и Марии продлился долгих семнадцать лет. И хотя детей в браке было мало (мы знаем только о дочери), Мария свою миссию выполнила. За это время ни один крупный набег не беспокоил Византию с востока. После смерти хана в 1282 году на престол взошел его сын Текудер, который в детстве даже был крещен под именем Николай, но после воцарения он все же принял ислам.

Мария осталась при дворе и наблюдала за борьбой родственников ильхана, пока в 1290-х не вернулась в Константинополь, где правил уже не ее отец, а ее брат Андроник II Палеолог. Мария поселилась в столице и вела привычную для византийских вдов жизнь, полную благотворительности.

Хосе Морено Карбонеро. Вступление Рожера де Флора в Константинополь. На троне Андроник II Палеолог. 1888/Wikimedia Commons

Однако в Малой Азии появилась новая политическая сила, которая стала угрожать Византии. Это были тюрки-османы. За считанные годы османы покорили пограничные области Византии и подобрались к столице византийской Малой Азии — городу Никее. Андроник Палеолог обратился к своей сводной сестре за помощью, и Мария отправилась на переговоры с Османом. Что именно устроила ханша монголов на переговорах, нам неизвестно, однако определенную силу ее выступление возымело.

Константин Капыдаглы. Осман I. Вторая половина 18 или начало 19 века/Wikipedia Commons

После общения с ней разозленный правитель бейлика немедленно захватил крепость рядом с Никеей, однако на сам город напасть не решился. Услышали голос вдовы и другие тюркские правители, временно прекратившие набеги на византийские территории. С теми, кто не понял увещеваний вдовы хана, еще через год разобрался прибывший в Малую Азию карательный отряд монгольской кавалерии.

Принцесса в Сарае: третий брак византийки и монгола

Идея с использованием принцессы для предотвращения набегов Андронику II понравилась, и он повел переговоры о династическом браке со следующим ильханом иранских Хулагуидов — Газан-ханом (правил 1295–1304). В отличие от своих предшественников Газан-хан был мусульманином и большого интереса к браку не проявил. Несмотря на это, он остался верен союзу с Византией, и в его правление османы старались лишний раз не злить Константинополь.

Одновременно с этим император отправил свою дочь (имени ее мы не знаем) в жены хану Золотой Орды Узбеку (правил 1313–1341). Державу Узбека с Византией связывали и общие экономические интересы. Через Золотую Орду шел торговый путь, который соединял Европу и Китай через Крым. Портами Крыма владели итальянские купцы из Генуи и Венеции, и союз между Константинополем и Золотой Ордой позволял правителям двух стран договариваться с ними на более выгодных условиях.

Жизнь византийской принцессы в ставке Узбека нельзя было назвать легкой. Зиму она проводила в столице Золотой Орды Сарае, а летом отправлялась кочевать вместе с мужем по степям Предкавказья.

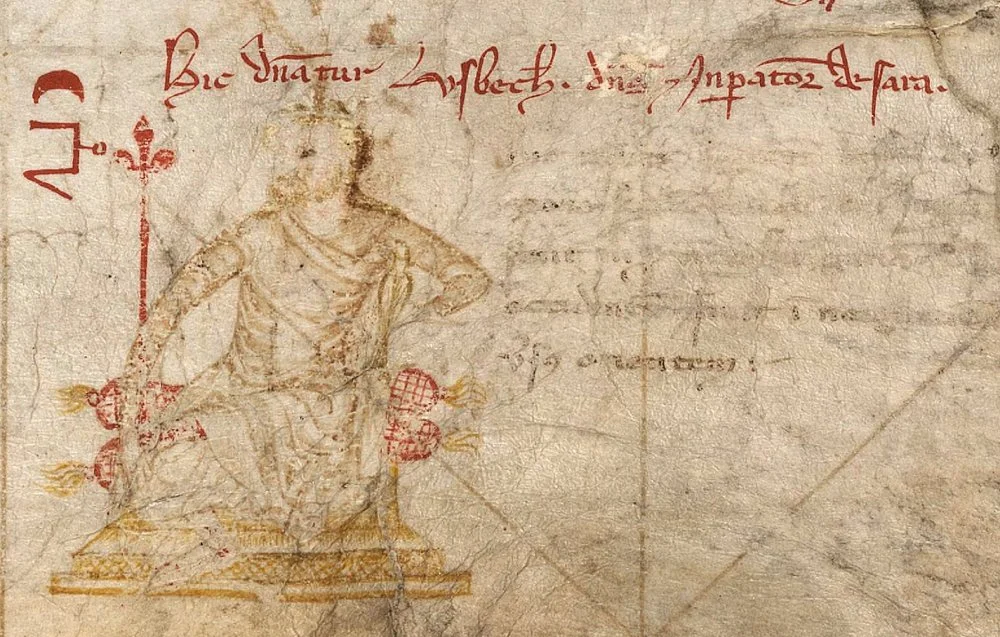

Узбек-хан на карте Дульсерта 1339 года/Bibliothèque nationale de France

В 1280-х ставку Узбека посетил знаменитый путешественник Ибн Баттута, который встретил там среди прочих жен хана Золотой Орды дочь византийского императора. Ее имя он передал как «Баялун». Как ее звали, точно неизвестно, но возможно, что речь идет о титуле Bayan (He)lun, то есть «госпожа Елена». Ибн Баттута описал ее следующим образом:

«Она дочь владыки Константинополя Великого, султана-такфура… Она сидела на резном троне с серебряными ножками; перед нею (было) до 100 византийских, тюркских и нубийских девушек, стоявших и сидевших; во главе ее (находились) отроки. Были перед нею (еще) дворецкие из Византийцев. Она расспросила о нашем положении, о нашем приезде, о дальности нашей родины, плакала и находившимся в руках ее платком утирала лицо свое вследствие своей жалости и сострадательности. Она приказала (подать) угощение, которое и было принесено. Мы поели в ее присутствии, и она глядела на нас. Когда мы захотели уйти, она сказала: “Не уходите от нас совсем, а возвратитесь к нам (еще раз) и поведайте нам ваши нужды”. Она выказала благородные черты характера и послала нам вслед кушанья, много хлеба, масла, баранов, дирхемов, прекрасную одежду, трех коней отборных и десяток других (обыкновенных)».

На момент визита Ибн Баттуты супруга хана ждала ребенка. Она отпросилась у Узбека повидать родственников в Константинополе и, получив согласие мужа, отправилась в путь с корпусом из пяти тысяч всадников. Процессия проследовала вдоль берегов Черного моря и с большим почетом добралась до Константинополя. Что было дальше с этой супругой, мы не знаем, до нас дошла только арабская версия ее имени — Баялун — и свидетельства историков о том, что союз сразу с двумя ветвями дома Чингизида помог слабеющей Византии удержать свои небольшие владения в Европе и Азии. К середине 14 века с ослаблением как Византии, так и различных монгольских улусов, связи между двумя государствами стали ослабевать.

Один герб на двоих: как двуглавый орел объединил Византию и Золотую Орду

Возникает вопрос, а как повлияло на монголов византийское присутствие при дворе чингизидов? Одна из версий гласит, что византийские принцессы завезли в Золотую Орду герб в виде двуглавого орла. По крайней мере, во времена беклярибека Ногая появляются монеты с изображением, похожим на популярную геральдическую птицу. Существует даже версия, что Московское царство на самом деле позаимствовало свой герб не у Византии, а у Улуса Джучи.

Двуглавый орел на медной монете времен Ногая/https://zeno.ru/

В популярной культуре этот орел считается символом Византии, хотя в геральдике он существовал задолго до появления Восточной Римской империи. Первыми двуглавого орла стали использовать жившие в Анатолии хетты задолго до нашей эры. В начале нашей эры двуглавый орел (символизирующий связь Запада и Востока) «летал» по традициям разных стран, расположенных в Азии, в основном так или иначе связанных с Ираном. В Римской империи и ранней Византии двуглавого орла не было. Вместо него использовался классический римский одноглавый орел или, уже после христианизации, крест с расширенными концами и пересечение букв «хи» и «ро», обозначающих Иисуса Христа.

Древнейшее из обнаруженных изображений двуглавого орла. Хеттские «Ворота сфинкса», Аладжа-Хююк, 14 век до н. э. /Wikimedia Commons

Возрождение двуглавого орла началось в двенадцатом веке. В качестве символа власти над востоком и западом его использовали сначала тюрки-сельджуки в Малой Азии, а потом халифы Багдада. Двуглавый орел стал популярным символом власти, который охотно чеканили на монетах.

Рисунок с архитектурного фрагмента, найденного в Конье (ныне находится в музее Инче-Минаре). Также существует предположение, что двуглавый орёл мог использоваться как личный знак султаном Кей-Кубадом I (1220–1237)/Wikimedia Commons

Отсюда он, возможно, попал и к монголам, которые охотно использовали чужие деньги в торговле, и в Византию, где его стали использовать старшие правители из династии Палеологов. Оба великих государства использовали один и тот же символ, но если у монголов он стал популярным и важным, то в Византии было, кроме него, и немало других. Особой популярностью пользовались львы, однако после отвоевания Константинополя новая династия настояла на смене символического кода империя — и византийцы создали себе герб в виде двуглавого орла. К нему прилагался девиз — «Царь царей, царствующих над царями», который украшал постройки Палеологов в 1453 году.

Герб Палеологов. Рисунок, выполненный по фреске 14 века/Wikimedia Commons

Чем меньше была империя, тем длиннее был ее девиз и роскошнее герб. Именно двуглавого орла все запомнили как основной герб Византии — и немудрено, потому что изображения этого орла не просто сохранились в искусстве, но и повлияли на гербы более поздних государств — например, Сербского деспотата и Великого княжества Московского. Однако посмотреть на исходного византийского орла все еще можно. Его до сих пор можно видеть на фресках, которые сохранились в монастыре Хора, построенном при Палеологах. Эти фрески изображают византийских чиновников и знатных дам, одежда которых в самом буквальном смысле расшита двуглавыми орлами. Там же, сохранилась и мозаика с изображением монахини Мелании — ханши монголов Марии Палеолог и благотворительницы. А церковь, основанная ею, до сих пор стоит в Стамбуле, напоминая нам о женщине, которая не побоялась поехать к чужим, неизвестным людям и стала одной из тех, кто помог двум великим государствам — восходящему и уходящему, Византии и Золотой Орде — договориться и избежать кровопролития. Возможно, этот урок стоит учесть.

Мария Монгольская. Мозаика в Церкви в монастыре Хора. 14 век/Alamy