Владимир Набоков с сачком. Швейцария, 1975/Getty images

В интервью 1963 года Владимир Набоков признался, что предпочитает писать свои книги не линейно — главу за главой, но фрагментарно, используя метод карточек и заполняя пустоты в произвольном порядке. Qalam осмелился вооружиться его методом и вместо последовательного повествования избрал дробную структуру. Мы попытались представить, как мог бы выглядеть алфавит вселенной Набокова. В том, что Набоков создал целую собственную Вселенную, сомнений нет: его образы настолько проникли в нашу жизнь, что возникают в самых неожиданных контекстах. Так, например, полтора года назад набоковский томик мелькал в рекламном ролике одной девелоперской компании в Алматы.

PS. Мы решили не говорить в сотый раз ни о шахматах, ни о бабочках, ни о нимфетках, а взамен сконцентрироваться на менее избитых аспектах творчества Владимира Набокова.

Это первая часть нашего алфавита Владимира Набокова. Вторую часть читайте здесь.

А — «Ада»

Роман 1969 года, с которым Набоков в очередной раз был номинирован на Нобелевскую премию и в очередной раз ее не получил, хорошо рифмуется с известной довлатовской байкой о том, как знаменитый лингвист Роман Якобсон противился назначению Набокова на должность в университете. «Мы должны пригласить Набокова. Ведь он большой писатель. — Ну и что? — удивился Якобсон. — Слон тоже большое животное. Мы же не предлагаем ему возглавить кафедру зоологии».

Испанское издание «Ады»/из открытого доступа

«Ада» — как раз наилучшее доказательство того, что Набоков действительно большое животное. 700 страниц на трех языках (и в трех переводах на русский) — это вершина набоковского метода и стиля, грандиозный перебор на грани фола. Барочная избыточность этой инцестуальной семейной саги достигает таких масштабов, что грозит обрушить все здание и похоронить под собой влюбленных героев. Впрочем, этих героев не жалко: их, собственно, не за что жалеть с их жестокими эгоистичными страстями и поеданием жареных медвежат, но можно лишь страстно любить. Градус греховной любви в этом романе, пожалуй, превосходит даже «Лолиту». Что до скандальной темы кровосмешения, то Набоков заявлял, что инцест для него так же важен, как и насекомое, поскольку по-английски эти слова пишутся одинаково.

В русскоговорящем мире до сих пор ломают копья на тему того, как правильно экранизировать «Мастера и Маргариту» и возможно ли это в принципе. Меж тем крупнейший исследователь Набокова Брайан Бойд давно носится с идеей снять сериал по «Аде» (69 серий по количеству глав), что действительно могло бы стать большим вызовом индустрии. Тот же Бойд много лет занимается титаническим проектом комментариев к «Аде».

Владимир Набоков показывает книгу с бабочками/Getty images

Поскольку проект до сих пор в работе, осмелюсь предложить собственный скромный комментарий к одному из пассажей романа: когда Люсетта в эротическом порыве просит Вана посадить ее на кол, то, возможно, перед нами аллюзия на Люси из «Дракулы» Брема Стокера.

Б – Берлин

«Ты рада ехать в Берлин? — уныло спросил Мартын».

Уже в самом строе этой фразы из романа «Подвиг» высвечивается набоковское отношение к этому городу. Набоков в самом деле не любил Берлин (так же, как и Вертинский, к примеру), и за 15 лет берлинской жизни он так и не выучил немецкий, несмотря на то, что именно здесь, в этом городе он состоялся как писатель.

В Берлине иногда присутствует свой «первобытный рай», как сказано в «Даре», и он «может быть таинственным».

Но по преимуществу Берлин Набокова — это город измен, убийств, «мутной тошноты» в глазах чиновников, злобных немок-горничных, пожилых блудниц, тускло освещенных коридоров, «убогих отелей», «велосипедистов-эксцентриков», «толстобоких автобусов», «сомнительных улиц», «пыльных сумраков» и «скверных пивных», где подают холодную свинину. Даже берлинский асфальт у него предстает как «смазанный черным салом» (ср. «сальный отблеск луны» в «Приглашении на казнь»), а под Новый год возникают «страшные праздничные улицы».

Владимир и Вера Набоковы. 1923/Alamy

Подобная неприкаянность легко объясняется личными обстоятельствами: Набоков смотрел на Берлин с его «нещедрыми» обитателями глазами беженца, и если первые его два адреса — на Эгерштрассе и на Зекзишештрассе — еще походили на человеческое жилье, то потом им с женой приходилось довольствоваться разной степени убогости каморками с общими ванными. Кроме того, именно в Берлине был убит отец Набокова, а его брат Сергей умрет в концлагере Нойенгамме. В позднем романе «Пнин» первая любовь героя Мира Белочкина гибнет в Бухенвальде. Сам Набоков уехал из Германии в 37 году и больше туда не возвращался.

И, кстати, на вопрос Мартына, рада ли она ехать в Берлин, Соня в «Подвиге» отвечает: «Безразлично».

Обложка романа «Пнин» (Франция)/из открытого доступа

В – Вратарь

«Искусство — это изгнание. Ребенком в России я чувствовал себя чужим среди других детей. Я защищал ворота, когда мы играли в футбол, а все вратари — изгнанники», — заявил Набоков журналистке Нурит Берецки в 1970 году.

Это, конечно, очень по-набоковски — в сугубо командной игре выбрать себе единственную более-менее отдельную от всех позицию. Нам неизвестно, читал ли Набокова кто-то из именитых вратарей мира, но вообще Владимир Владимирович, воспевший «яростные икры» футболистов, оставил немало лестных суждений об этой профессии: «Как иной рождается гусаром, так я родился голкипером. В России и вообще на континенте, особенно в Италии и в Испании, доблестное искусство вратаря искони окружено ореолом особого романтизма. В его одинокости и независимости есть что-то байроническое. На знаменитого голкипера, идущего по улице, глазеют дети и девушки».

Помимо футбола Набоков увлекался еще и боксом/Getty images

Футбол упоминается в «Машеньке», «Пнине» и «Под знаком незаконнорожденных», о нем написан пылкий пассаж в «Подвиге»: «В первом тайме Мартын в падении поймал мяч, пущенный рыжим в угол, а после перерыва, во время которого игроки сосали лимоны, занял другие ворота и снова высматривал Соню… Несколько раз он ловил, согнувшись вдвое, пушечное ядро, несколько раз взлетал, отражая его кулаком, и сохранил девственность своих ворот до конца игры».

Впрочем, в реальности дело сохранения девственности ворот вышло Набокову боком. В 1925 году в Германии, играя в составе русской команды против местного рабочего клуба, он получил мячом по голове так, что был в бессознательном состоянии вынесен с поля. Сотрясение мозга и два сломанных ребра положили конец карьере голкипера.

Г – Гардения

Где бабочки, там и цветы, и в набоковских произведениях собран неплохой гербарий: у него встречаются гортензии, ирисы, бирюзовые розы, сирень, мимозы, кувшинки, незабудки, орхидеи, фенхели, гиацинты и, как сказано по другому поводу в финале «Ады», «многое, многое иное». Однако сам Набоков вошел в устную историю под именем другого цветка. Авторитетнейший американский литературовед Эдмунд Уилсон одно время был другом и обожателем Набокова (впоследствии, впрочем, они разругались и прокляли друг друга). Его маленький сын Руэл испытывал сложности с артикуляцией имени Владимир, поэтому он называл писателя Гарденией. Набоков не возражал против подобного прозвища, и тогда Уилсон добавил: «Ты гардения в петлице русской литературы».

Рисунки Набокова/из открытого доступа

Д – Двойник

В набоковском «Отчаянии» сказано: «…Встреча на том свете душ невозможна — ибо как понять, что это действительно душа родного человека, а не демон-мистификатор?»

«Отчаяние» — это роман буквально о двойниках, но сам принцип двойничества раскрывается у Набокова в многообразных формах и текстах: переклички, удвоения, повторы и отражения в «ненормальных зеркалах», как сказано в том же «Отчаянии». Трещина двоемирия проходит через все творчество: родина и эмиграция, земной мир и потусторонний, искусство и реальность, человек и его подобие. Вспомним также известное допущение о том, что Набоков, не состоявшись в полной мере как поэт, просто перенес принцип рифмы в собственную прозу, в которой преуспел значительно больше.

Владимир Набоков изучает бабочек/Getty images

«Удвоенное грохотание», как однажды выразился сам писатель, превращается в изощренную игру.

Например, фамилия Лужин встречается дважды — в одноименном романе и в рассказе с кокетливым названием «Случайность». Проход мужчины в одних «трусиках» на публике сперва описывается в нарочито сниженном виде в «Отчаянии» (1934), затем в «Даре». Само же это невыносимое слово «трусики», которое встречается в «Даре» чуть не пять раз, скорее всего прокладывает путь к более поздним «трупсикам» — так называют нерожденных младенцев в рассказе «Ultima Thule». Словосочетание «бледный огонь» впервые встречается в «Защите Лужина» — потом аукается полноценным романом.

Метафоры тоже имеют свойство дублироваться в разных произведениях: аргусоподобная яичница и аргусоглазая зала.

Набоков и сам однажды в интервью пожаловался на преследующий его «хороший долгий кошмар с неприятными героями предыдущих снов, возникающими в более или менее повторяющемся окружении». Как тут не вспомнить человека из романа «Дар», который так долго передразнивал речь другого, что сам стал говорить, как он.

Обложка романа «Дар» (Япония)/из открытого доступа

Зло в его текстах часто удваивается. В «Приглашении на казнь» адвокат и прокурор по закону должны быть единоутробными братьями. Палач по имени м-сье Пьер в том же романе постоянно себя фотографирует (и этот же Пьер аукается с проверяющим абсурдные пропуска на мосту Пьетро из «Под знаком незаконнорожденных»). В рассказе «Хват» центральная скотина придумывает себе для похотливых затей фамилию Сумароков, прикидываясь, что «да, родственники».

В старости Набоков, однако, указывает возможный выход из этого двоемирия — вперед в троемирие. В его последнем романе «Взгляни на арлекинов» сказано: сложи вместе две вещи и в курьезах отражения ты получишь тройного арлекина. Сам образ опять-таки не нов и уже встречался в «Даре», где упоминаются «арлекиновые ромбы света» и «каждый стих переливается арлекином».

Венгерское издание, посвященное творчеству Набокова/из открытого доступа

Вообще же лучшая история про двойников и оригиналов в случае Набокова принадлежит самой жизни: журнал The Nabokovian в 1999 году проводил конкурс подражаний Набокову, читателям предлагалось выбрать наиболее удачную имитацию. Сын писателя включил в подборку два фрагмента неизданного и неоконченного романа «Лаура и ее оригинал». Ни один из участников конкурса не опознал в этих текстах Набокова.

Е – Евангелие

Искусство Набокова мало ассоциируется с религиозным измерением: исповедальность как таковая его раздражала, равно как и массовость ритуала. Евангельская символика в основном возникает в его ранних стихах — таких, как «На Голгофе», «Пасха», «И видел я: стемнели неба своды». В стихотворении, посвященном Блоку, Набоков прямо описывает рай, и этот рай предельно литературен, точнее поэтичен: в нем Пушкин становится радугой, Лермонтов — млечным путем, Фет — румяным лучом в храме etc. Есть все основания считать, что Набоков и себя причислял к описанному пантеону, во всяком случае в поздние годы. Как он заявил в одном интервью в шестидесятые годы, «настоящий писатель должен внимательно изучать творчество соперников, включая Всевышнего».

Набоков с женой Верой в Швейцарии/Getty images

В прозе христианские мотивы проходят пунктиром: Нина в «Весне в Фиальте» набожно всех целует, Лужин вспоминает детские пасхальные ночи в церкви и рыдающий бас дьякона, рассказчик «Других берегов» говорит о церковных сводах в звездах. «Если церкви говорят нам об Евангелии, то зоологические сады напоминают нам о торжественном и нежном начале Ветхого завета» — сказано в рассказе «Путеводитель по Берлину». Герои Набокова никогда не ходят в церковь. В рассказе «Пасхальный дождь» старая одинокая швейцарка Жозефина красит на Пасху яйца, лишь вспоминая «смуглый блеск» Исаакиевского собора.

Чаще религия возникает в анекдотических своих аспектах: в той же «Весна в Фиальте» фигурирует поэт, умевший посредством пяти спичек представить всю историю грехопадения. В «Подлеце» звучит фраза: «Положись на господа Бога и ахни!». Герой «Удара крыла» говорит, что не верит в Бога, но ему является ангел-сфинкс. Гумберт в «Лолите» ерничает: «после свадьбы Шарлотта учинила мне допросец насчет моих отношений с Господом Богом».

«Лолита» (японское издание)/из открытого доступа

Кстати, подобный допросец случился и в жизни самого Набокова — вот как это описывает исследователь Брайан Бойд: «Во время одной из долгих прогулок Уилсон спросил Набокова, верит ли он в Бога. “А ты?» — уклонился от ответа Набоков. “Странный вопрос!” — пробормотал Уилсон и замолчал».

Однако же эти «странные вопросы», не имеющие ответа, во многом составляли основу набоковской прозы.

Когда в одном интервью речь зашла о том, что удивляет его в жизни, Набоков ответил: «Чудо сознания — то неожиданно распахивающееся окно, из которого открывается вид на залитый солнцем пейзаж посреди ночи небытия».

Тема противостояния этой «ночи небытия» — важнейшая у Набокова.

В «Даре» есть горчайшая фраза о (не)возможности загробной жизни: «Какие глупости, конечно, ничего потом нет, ничего нет, это так же ясно, как то, что идет дождь». Полубезумный комментатор из «Бледного огня» Чарльз Кинбот понимает: «В отсутствие Провидения душе остается положиться на прах своей оболочки, на опыт, накопленный за время своего заключения в теле, и по-детски цепляться за свои провинциальные принципы, местные регламенты и за свою индивидуальность, состоящую главным образом из тени прутьев собственной тюремной решетки».

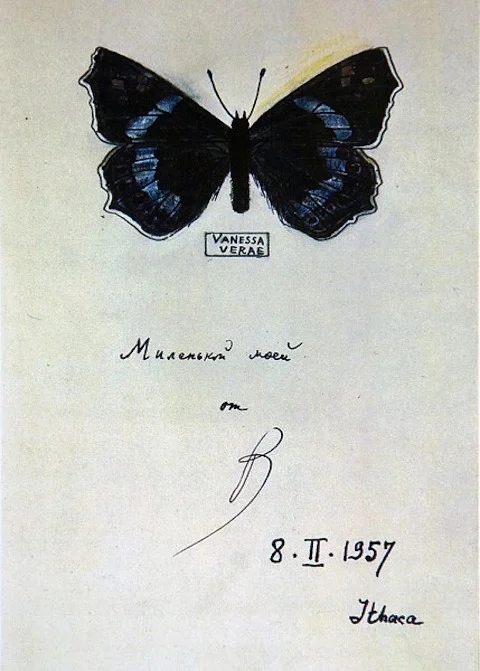

Рисунок Владимира Набокова сыну Дмитрию на одной из страниц письма к Вере от 20 марта 1941 года. Иллюстрация из книги «Письма к Вере». Москва, 2017 год/Издательство «КоЛибри»

Искусство, по Набокову, — это единственное, что служит делу спасения земной жизни, о которой в рассказе «Рождество» написано: «горестная до ужаса, унизительно бесцельная, бесплодная, лишенная чудес». «Рождество», рассказывающее о человеке, который хоронит сына в сочельник, — это вообще один из самых религиозных, хотя и формально отступнических текстов в русской литературе. Мальчик собирал бабочек, и душа его под Рождество словно перевоплотилась в огромного индийского шелкопряда.

Можно предположить, что символ веры Набокова звучит, как финал его «Письма в Россию»: «Прокатят века, школьники будут скучать над историей наших потрясений, все пройдет, все пройдет, но счастье мое, милый друг, счастье мое останется, в мокром отражении фонаря, в осторожном повороте каменных ступеней, спускающихся в черные воды канала, в улыбке танцующей четы, во всем, чем Бог окружает так щедро человеческое одиночество».

Ж – Жук

Набоков оставил десятки, если не сотни врезающихся в память образов, которые продолжают жить как бы отдельно от контекста, — можно не помнить всех перипетий романа «Защита Лужина», но невозможно забыть крошечный эпизод, где маленький Лужин давит и давит жука, «пытаясь добиться прежнего сдобного хруста». (Любимые эпитеты у Набокова имеют свойство повторяться: так, в «Приглашении на казнь» встречается «сдобный бас»). Мы выбрали сдобно хрустящего жука просто как один из лучших примеров убийственной набоковской наблюдательности (кому-то, возможно, в большей степени дорого сравнение ангела с кондором, лунные вулканы картофельного пюре или застрявшая между зубами мягкость говяжьего волоконца). Это и есть то, что сам Набоков называл «сияющей самостоятельностью» детали.

Жуки, конечно, не бабочки, но тем не менее и им отведено свое скромное место на страницах: книжка про анатомию клопов мелькает в «Под знаком незаконнорожденных» как знак прошлой жизни, и там же упоминается кованая чугунная ложка для обуви в виде жука-рогача. В «Смотри на арлекинов!» (1974) фигурирует театральная труппа «Светлячок». Наконец, в стихотворении 1935 года сказано:

На закате, ты знаешь каком,

с яркой тучей и майским жуком,

у скамьи с полусгнившей доской

высоко над румяной рекой,

как тогда, в те далекие дни,

улыбнись и лицо отверни.

Рисунок Набокова/из открытого доступа

З – Здоровье

В предисловии к позднему американскому роману «Под знаком незаконнорожденных» Набоков пишет: «Здоровье мое было отменным. Ежедневное потребление сигарет достигло отметки четырех пачек». Культ здоровья свойствен как самому Набокову, так и его героям. Центральный персонаж романа «Дар» (и во многом альтер эго самого автора) Федор Годунов-Чердынцев, атлетичный носитель «похабно-спортивной наготы», совершает неустанные прогулки в лесу, загорает голым и невольно фраппирует полицию своим проходом в трусах по городу.

Герой «Подвига» Мартын Эдельвейс — лыжник, футболист, теннисист с терракотовой спиной и «мощной фигурой». Ганин в «Машеньке» умеет ходить на руках и рвать веревку на бицепсе.

Метрики здоровья в полной мере распространяются и на литературу — Достоевский с Чернышевским плохи уже тем, что их проза болезненна, тогда как в «Даре» высказано предположение, что у пушкинского читателя увеличиваются легкие в объеме.

Мужские персонажи, дорогие Набокову, почти не пьют. «Поганые спиртные напиточки» — так это называется в «Даре». Лужин заказывает к обеду исключительно минеральную воду. Ганин в «Машеньке» выговаривает Алферову за пьянство. Зато пьет пошляк Ардалион из «Отчаяния» («ты мне прежде скажи, куда ты запендрячила мою водку»). В том же «Отчаянии» присутствует отталкивающее словечко «пивцо». Из положительных героев разве что похоронивший жену Круг в «Под знаком незаконнорожденных» носит фляжку с коньяком и уважает сидр. Вообще же Набокова интересует исключительно «капля водки как феномен цвета и перелива» — так в «Машеньке».

Владимир Набоков на террасе отеля Montreux Palace, где он остановился. Монтре (Швейцария), 1973/Getty images

Но Набоков не был бы Набоковым, если б не пририсовал ко всякому здоровому человеку его порочного и пошлого двойника.

В «Аде» один из персонажей получает следующую убийственную характеристику: «Дородный, красивый, праздный и ненасытный, отменный регбист, утеха сельских девиц, ты совмещал в себе обаяние вольного спортсмена с занятной манерностью светского кретина».

Да и сам герой «Ады» Ван со своим половым гигантизмом, о котором сказано, что «он оправдал родовой девиз: “Здоровее, чем Вин, только Винов сын”», в сущности, являет довольно жестокое и отвратительное, хотя и страстное животное.

В «Ударе крыла» горнолыжный спорт описывается с совершенно толстовским остранением: «человек прикручивает к ногам пару досок и наслаждается законом притяжения». В «Подлеце» антагонист главного героя примеряет на себя образ «мускулистого ангела» и, разумеется, оказывается редкой сволочью. Всякую мускулатуру Набоков именует в другом месте прозаичной.

Вера и Владимир Набоковы в Берлине/Alamy

В ранней «Машеньке» сказано: «кто бреется, тот каждый день молодеет на день». А вот у Адама Круга, героя «Под знаком незаконнорожденных», «утро прошло без бритья» — и это придает ему жизни.

Тяжелый Круг, неуклюжий Пнин, обрюзгший Лужин — самые симпатичные Набокову герои. Круг так и вовсе назван «единственным настоящим мужчиной». Да и вообще одна из самых очаровательных характеристик, когда-либо выданных человеку русской прозой, бесконечно далека от атлетизма и звучит так: «похожий всем обликом на мирную жабу, которая желает только одного, — чтобы ее оставили совершенно в покое на сыром месте» («Дар»).

Знаменитое же указание Набокова «на все мои книги следовало бы поставить штампик: “Фрейдистам вход запрещен”» также можно рассматривать двояко — и как знак врожденного душевного здоровья, и как пугливое желание остаться со своими психическими расстройствами наедине.

И – Индрик

Герой романа «Подвиг» — герой в буквальном смысле, что редкость для Набокова. Молодой эмигрант затевает рыцарское и заведомо гибельное возвращение из Берлина в СССР с нелегальным переходом границы. Героя зовут Мартын Эдельвейс, но девичья фамилия его бабушки-художницы Индрикова, а Индрик — это сказочный зверь, встречающийся во многих мифологиях, нечто среднее между мамонтом и единорогом. Так Набоков вводит в повествование героико-мифологический пласт (к тому же бабушка оставляет внуку в наследие акварель сказочного леса). По одной из легенд, Индрик проживал на реке Нил и убил в схватке крокодила (заметим заодно, что в набоковском романе «Отчаяние» упоминается «платье цвета нильской воды»).

Лекции по истории литературы Набокова (американское издание)/из открытого доступа

К – Каламбур

Набоков, в сущности, писатель смешной, если выводить понимание смешного из его собственной формулы «Смех — это потерянная в мире случайная обезьянка истины». Потерянная набоковская обезьянка без конца играет словами, возводя в некий высший принцип то, что в «Весне в Фиальте» названо «цианистым каламбуром».

За эти каламбуры Набокову иной раз доставалось: например, Джон Апдайк1

Языковым шуткам Набокова в самом деле нет числа. Название его крупнейшего романа «Ада» само по себе строится на каламбуре, давая простор для фантазии переводчиков (Ada or ardour). Экс-таз как старая посуда в «Даре». Сезамка в значении ключа в «Под знаком незаконнорожденных». Дорианна Каренина в «Камере обскуре». «Раз я математик, то ты — матимачеха», — сказано в «Машеньке». Мираж превращается в тираж в «Истребление тиранов». Астроном и его комета из пустой официальной речи в «Под знаком незаконнорожденных» воспринимаются вдовцом как гастроном и его котлета. Определенную правоту Апдайка сложно не признать, наткнувшись на шутку из «Дара»: «взять себя в руки, монашеский каламбур».

Владимир Набоков/Getty images

Но дело даже не в обилии каламбуров, а в их авторстве. Как обычно у Набокова, все раздваивается и острить могут как откровенные дураки, так и самые симпатичные герои, да и сам писатель. «Когда бредили то Кантом, то Контом, то Гегелем, то Шлегелем» — это уже авторское высказывание. «Не педагогами, а демагогами», «предатели, а не преподаватели» — это уже голос самого Набокова из его лекций о русской литературе.

Замысел «Лолиты» как бы заранее опошлен и высмеян Набоковым в «Даре», где он вложил сюжет будущей книги в уста записного пошляка. И наоборот: в пронзительнейшем начале рассказа «Ultima Thule», когда художник Синеусов разговаривает с умершей женой и нерожденным ребенком, вдруг возникает шуточка «ради крашеного слова», сводящая на нет всю патетику. Далее в том же монологе появляется некоторое объяснение: может быть, «все земное кажется тебе каламбуром, вроде ветчины и вечности». Художественные свойства ветчины вообще занимают Набокова: в «Даре» есть фраза «небо было бы похоже на ветчину, будь голубизна розовостью».

Статуя Владимира Набокова. Монтре, Швейцария/Alamy

Каламбур по Набокову — это не просто словесный двойник, но некое утешение, посланное свыше, тщетная попытка найти свою букву в море языка. В конце концов, смерть — это всего лишь вопрос стиля, как сказано в «Под знаком незаконнорожденных».

Л – Лужин

Александр Иванович Лужин, частично списанный с четвертого чемпиона мира по шахматам Александра Алехина, не просто герой одного из романов — это архетип набоковской вселенной.

Лужин — сын детского писателя, он вундеркинд и хочет остаться ребенком. Он нуждается в опеке и защите всю жизнь. Этой защитой становятся для него шахматы как высшая форма воображения, где за каждой фигурой кроется некая музыкальная сила.

Набокова традиционно воспринимают как холодного шахматиста и энтомолога, искусного пересмешника, сноба и эстета. Но есть и другой Набоков — защитник маленького человека, умеющий быть невероятно отзывчивым. Набоков, преисполненный щемящей жалости к миру и его несчастным обитателям. Набоков, который пишет о семидесятилетней старушке, покончившей с собой на могиле недавно умершего мужа («Письмо в Россию»). Снобизм и надменность — это уже защита самого Набокова, который во многих текстах ставит ребром вопрос из гоголевской «Шинели» — зачем вы меня обижаете? Защита Лужина принимает разные вариации в других книгах: это также и защита Пнина, защита Цинцинната, защита Круга из «Под знаком незаконнорожденных», защита Лика из одноименного рассказа, защита Василия Ивановича из «Облака, озера, башни», защита бездарного Ильи Борисовича из «Уста к устам» и многих других персонажей.

Набоков с женой Верой играют в шахматы/Carl Mydans/The LIFE Picture Collection/Shutterstock

Кстати, не только персонажей — это касается живого мира как такового: в «Аде» жалеют форель, сваренную живьем, обливаются слезами над случайно сбитой ланью в «Под знаком незаконнорожденных», не могут забыть движущийся хвост раздавленной кошки в «Адмиралтейской игле». В самой «Защите Лужина» говорится о нестерпимой нежной жалости к тонконогому осленку с мохнатым брюхом, которого колотят на Сицилии.

Что есть в мире Лужина кроме шахмат? Туман, неизвестность, небытие. В них и растворяется Лужин, пытавшийся придумать неожиданный ход, что нарушил бы планомерность игры противника. Но защита оказалась неверной, и герою осталось только выпасть из партии, породив в финале одну из самых эффектных и законченных фраз русской литературы: «Но никакого Александра Ивановича не было».

М – Мизогиния

Само это слово у Набокова не встречается, но, строго говоря, вместо него легко подставить на выбор имя любой из его порочных героинь. Марта из «Короля, дамы, валета». Марфинька из «Приглашения на казнь». Разбитная полная Матильда из «Соглядатая». И, разумеется, Магда из «Камеры обскуры» с ее «мучительно прелестным лицом, которое не выражало ничего кроме утомления». Особняком стоит только Машенька из одноименного романа как символ утраченной чистоты России.

Набоков писал ранние вещи под псевдонимом Сирин — это воплощение несчастной души, райская птица с женской головой. Однако в его прозе эти женские головы часто служат посланницами из прямо противоположных сфер (в рассказе «Сказка» женщина натурально является Сатаной).

В романе «Под знаком незаконнорожденных» герою снится кошмар: женщина, раздеваясь, не ограничивается одеждой и ожерельями — она снимает с себя голову, туфли вместе со ступнями и пальцы вместе с кольцами. Подобные мужские кошмары переполняют прозу Набокова (с мужчинами он тоже не церемонится, но об этом мы поговорим ниже, когда доберемся до буквы Х).

Владимир Набоков с сыном Дмитрием ужинают после дебюта Дмитрия в качестве оперного исполнителя в Италии (1961)/Getty images

Женщины в текстах исполнены «святой тупости», они пахнут вульгарными духами, не мыслят своей речи без уменьшительно-ласкательных суффиксов, страдают от газообразования, громко шепчутся в кино, издают в постели тонкий писк, хохочут над несчастным шимпанзе в цирке и, разумеется, беспрестанно изменяют, причем процесс описывается в самых гнусных выражениях («Марфинька нынче опять это делала» или «Барыньке нужны развлечения»). В «Даре» коротко упомянут даже акт зоофилии — естественно, с женским участием.

Набокова иные считают едва ли не порнографом, меж тем это один из самых брезгливых по отношению к сексу писателей. Только Набоков мог зафиксировать «затхлый запашок женского увядания» (так в «Просвечивающих предметах») и распознать гадливость в «поцелуях в шею под шиньон». В «Машеньке» о сексе сказано — «гадость такая, а все-таки сладко». И там же — «Людмила ему отдалась, и сразу все стало очень скучным». В другом месте Набоков прямо называет секс процедурой. Даже в уста Лужина, уж на что персонажа не от мира сего, вложена следующая ремарка: «Баба, — вкусно сказал Лужин и рассмеялся». Про «гнусную Гейзиху» и говорить нечего. Да и вообще именно Набокову принадлежат золотые слова: «Секс как общественный институт, секс как широкое понятие, секс как проблема, секс как пошлость — все это я нахожу слишком скучным для разговора. Давайте оставим секс в покое».

«Все ваши фразы запахиваются налево», — уничижительно написано в «Адмиралтейской игле» о женщине, якобы сочиняющей под мужским именем. В том же рассказе подчеркивается «злобное тупое выражение глаз возлюбленной». Апофеозом может служить рассказ «Месть», герой которого испытывает такую ненависть к абсолютно невинной жене (он принял за ее любовника призрак мертвого юноши), что, подбирая ей пытки, не в состоянии выбрать максимально жестокую, смакуя историю про женщину, превращенную в червя.

Набоков в детстве/Getty images

Однако же предметом исследования и где-то гордости Набокова всегда служит именно страсть, сколь угодно патологическая и смертоносная, — не зря это слово вынесено в заголовок «Ады». Его бесстрастные и положительные герои всегда унылы и безлики. Мы ничего не испытываем к Ганину, который признался в том, что «был до смешного чист, просто жил в самом себе и ждал», а в итоге разлюбил свою Машеньку. Нас мало трогает Годунов-Чердынцев из «Дара», который «никому и ничему отдать всецело душу не способен». Даже герой лучшего любовного рассказа Набокова «Весна в Фиальте» кажется преступно вялым по сравнении с его бесконечно живой любовницей Ниной, а его чувство к ней больше напоминает расхожую мужскую инфантильную грезу: «она впопыхах появлялась на полях моей жизни, совершенно не влияя на основной текст». И напротив: мы наперечет помним всех персонажей Набокова, что исполнены пусть негодяйских, но все же истинных страстей, — Вана, Кречмара, Гумберта etc.

Н – Надежда

Одно из самых неожиданных мест в полной громоздких неожиданностей «Аде» — это когда герои ужинают в русском ресторане и там звучит в вольном переводе отрывок из «Сентиментального марша» Булата Окуджавы:

Nadezhda, I shall then be back

When the true batch outboys the riot…

Первая строчка переведена на английский дословно — «Надежда, я вернусь тогда». Во второй же вступают в игру фирменные набоковские каламбуры, и оригинальный смысл фразы «трубач отбой сыграет» подменяется взятыми с потолка созвучными английскими словами.

На самом деле, как обычно у Набокова, издевательство вновь соседствует с искренностью. Он целиком перевел эту песню за три года до выхода романа, и, в отличие от абсурдистского куска из «Ады», перевел вполне серьезно под названием «A Sentimental Ballad»:

Speranza, I’ll be coming back

The day the bugler sounds retreat,

When to his lips he'll bring the bugle,

And outward his sharp elbow turn.

Speranza, I’ll remain unharmed:

The clammy earth is not for me,

Because for me are your misgivings

And the kind word of your concern.

Развивая несколько неожиданную цепочку связей Набокова с бардовской песней СССР, можно в порядке бреда пофантазировать, что было бы, вставь он в роман не Окуджаву, а, например, что-нибудь из Высоцкого той же поры: песня «Тот, кто раньше с нею был», кстати, довольно хорошо отвечает ревнивой брутальной сущности главного героя «Ады». Если же вернуться к более серьезному прочтению этого отрывка, можно вспомнить, что корабль, на котором семья Набоковых, отплыла в 1919 году в эмиграцию в Константинополь, назывался «Надеждой».

Вторую часть алфавита Владимира Набокова читайте здесь.

Семья Набоковых. Начало 20 века/Getty images