В истории Советского Союза до сих пор остаются малоизвестные страницы — в том числе связанные с судьбами иностранных военнопленных. Особое место среди них занимают японские солдаты, прошедшие через лагеря Казахстана и оставившие след не только в архивах, но и на улицах наших городов.

Забытая история военнопленных

Во время Второй мировой войны — с 1939 по 1945 годы — в плен попали почти 15 миллионов человек и каждый третий из них погиб в лагерях Германии, Советского Союза и других стран. Когда более двух миллионов советских солдат вернулись после окончания войны на родину, в лагерях СССР и союзных государств содержались свыше шести миллионов иностранных военнопленныхi

После распада Советского Союза историки обнаружили ранее засекреченные архивные документы о трудовых лагерях и содержавшихся в них заключенных. Появилась и возможность познакомиться и свериться с многочисленными зарубежными исследованиями по этой теме. Примерно в этот же период вышли статьи Д.К. Касымбека и К.С. Алдажуманова, посвященные военнопленным в Казахстане, практике принудительных работ и последующей репатриации узников. Одним из первых казахстанских исследователей, поднявших эту тему, был Сатыбалды Дильманов, труды которого позволили увидеть реальную картину трудовых лагерей на территории Казахстана. В частности, это касалось неэффективности лагерной системы и ее разрушительных последствийi

Сбитый японский самолет во время боев на Халхин-Голе. 1939 год / Wikimedia Commons

Спасский лагерь

Военнопленные, попавшие в руки советских войск, были задействованы в системе принудительного труда ГУЛАГа. В их числе были японские солдаты, захваченные в 1945 году после советско-японской войны. Пройдя через пленение и ад сталинских лагерей, они оказались на территории Казахстана. Многие из них впоследствии смогли вернуться на родину, хотя было и немало тех, кто умер в плену, и их останки покоятся в казахской земле. Но были и те, кто решил остаться здесь навсегда. Один из них — Ахико Тэцуро, прошедший через Спасский лагерь недалеко от Караганды. Его послевоенная судьба, как и история его пребывания в этом лагере для военнопленных, заслуживает отдельного вниманияi

Японский самолет Nakajima Ki-27. Номонхан, 1939 год / Wikimedia Commons

Спасский лагерь для военнопленных в Караганде был создан 24 июня 1941 года на базе одного из подразделений Карлага, и уже в августе сюда прибыл первый эшелон с пленными. В первые дни боевых действий советскими войсками было захвачено около 1400 солдат противникаi

Это был крупнейший лагерь для военнопленных на территории Казахстана. В период с 1941 по 1950 год через него прошло около 70 000 человек. Из них 30 000 составляли немцы, 22 000 — японцы, 6 000 — румыны, а также около 1600 австрийских солдат. В лагере содержались и пленные из Франции, Италии, Литвы, Чехии и Венгрии. Более семи тысяч иностранных военнопленных погибли там, из них около пяти тысяч захоронены на кладбище Спасска. Еще около двух тысяч могил, не отмеченных никакими знаками, разбросаны по окрестностям — восстановить их сегодня уже невозможно. Одни захоронения оказались затоплены, другие ушли под фундамент новых построекi

Японцы в лагерях Казахстана

К концу 1980-х годов иностранные посольства начали устанавливать мемориальные таблички на могилах своих соотечественников, похороненных на кладбище Спасска. В 1987 году правительство Японии договорилось о возвращении из Казахстана останков своих сограждан, погребенных в Карлаге.

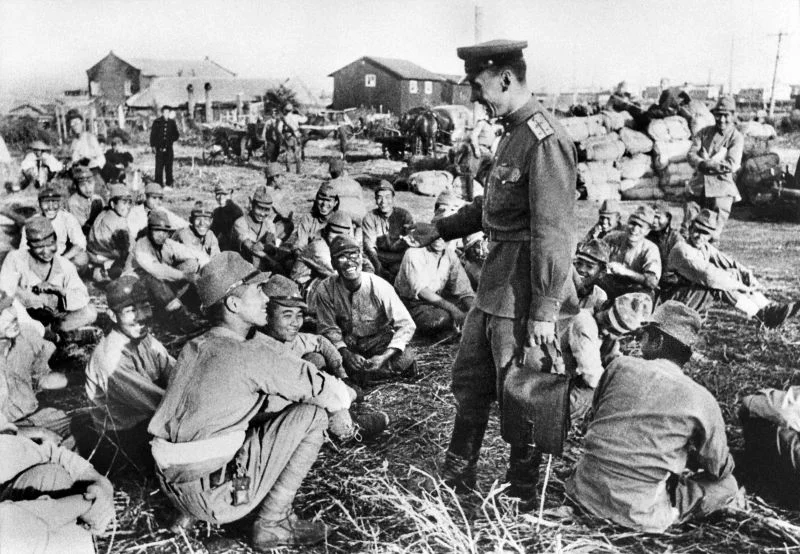

Советский офицер беседует с японскими военнопленными в Маньчжурии. Август 1945 года / wwii.space

Считается, что руководство лагеря отправляло японцев на самые тяжелые работы, ссылаясь на их ответственность и трудовую дисциплину. Большинство из них трудились на шахтах в районе Балхаша. Местные жители до сих пор с сочувствием вспоминают суровую и трагическую участь этих «самураев». Каждый день японцы строем, молча отправлялись в шахту на рассвете и возвращались в казармы лишь глубокой ночью. Они трудились без устали, перевыполняя план на 120, а то и на 150 процентов, что являлось критическим в период острой нехваткой рабочей силы в послевоенной экономике. Вскоре вышел особый приказ, согласно которому военнопленные, перевыполняющие трудовой план, могли рассчитывать на более скорое возвращение на родину. Так власти стремились повысить производительность труда, одновременно мотивируя заключенных. И хотя в плане мотивации и производительности японцам не было равных, именно они покинули Спасский лагерь последними. Возможность вернуться домой у них появилась лишь в 1950-х годах.

Военнопленные, находившиеся на территории Казахстана, в основном трудились на крупных промышленных объектах. Их направляли на Казахский металлургический комбинат в Карагандинской области, Жезказганский медеплавильный завод, Усть-Каменогорский цинковый завод, Ащысайский и Лениногорский полиметаллические комбинаты, Текелийский свинцовый завод, Каратауский нефтекомбинат, а также на предприятия треста «Карагандауголь» и многие другие, где заключенные трудились без передышки.

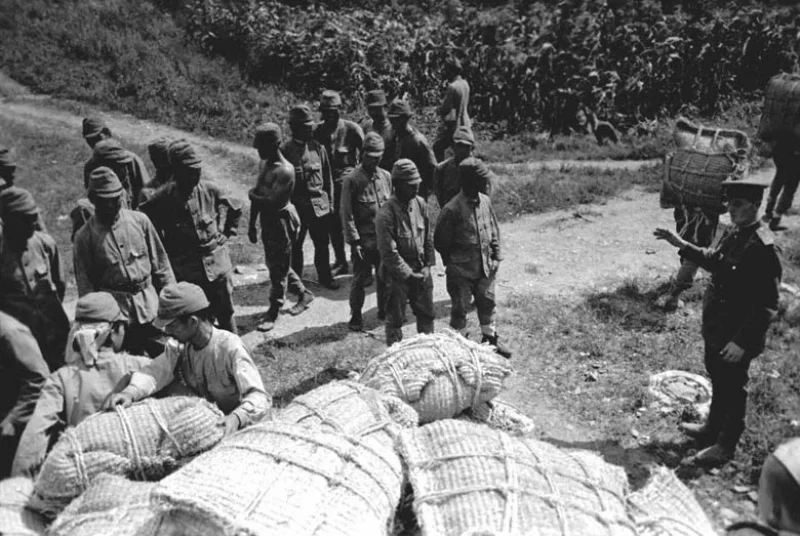

Раздача риса японским военнопленным. Август 1945 года / wwii.space

Японских военнопленных в лагере содержали отдельно от европейцев, поэтому они практически не контактировали ни с другими заключенными, ни с местным населением. Их рацион отличался особенностями — в меню входили рыба и рис. Однако в лагерях часто допускались серьезные нарушения, несмотря на официальные инструкции и правила. Военнопленным не выдавали перчатки и специальную одежду, нормы промышленной безопасности практически не соблюдались, в результате чего травмы на производстве были частым явлением. Это, в свою очередь, снижало темпы производства. Кроме того, из-за незнания русского языка многие японские заключенные не могли понять даже элементарные инструкции по технике безопасности, что нередко приводило к трагическим последствиям и увеличивало смертность в лагерях.

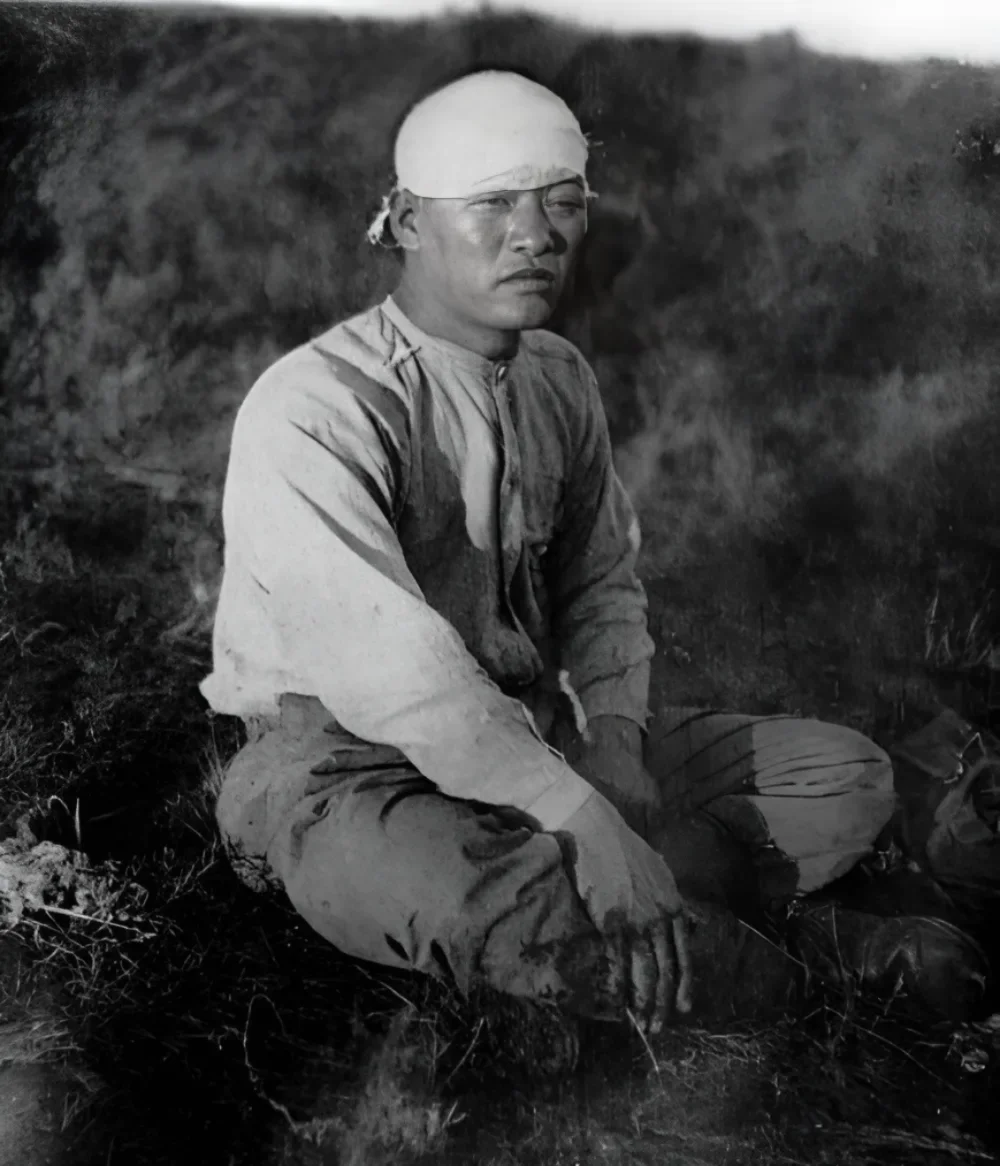

Пленные японские солдаты. Халхин-Гол. 1939 год / wwii.space

Проблемы с продовольственным обеспечением лагерей только усугубляли и без того тяжелое положение военнопленных. Недоедающие, изнуренные физическим трудом заключенные нередко оказывались на грани психического срыва. В Архиве Президента Республики Казахстан хранятся засекреченные ранее документы, отражающие повседневную жизнь в лагере № 99 НКВД по Карагандинской области. Один из них — письмо от 2 октября 1945 года, адресованное Наркоматам внутренних и иностранных дел, — содержит просьбу лагерной администрации и комбината «Карагандауголь» выделить транспорт для доставки продовольствия, как предусматривалось по договору между двумя структурами. Однако распоряжение так и не было исполнено. Из-за отсутствия транспорта доставка продуктов питания в лагерь была нерегулярной. Так что несложно представить себе состояние военнопленных, которые были лишены не только нормальной рабочей одежды, но и базового питания. Для обеспечения лагеря требовалось до 15 тысяч тонн овощей, однако у лагеря не было собственного транспорта, а руководство комбината, обязавшееся по договору заниматься поставками, проявляло полное безразличие. В результате с наступлением суровой зимы лагерь остался без овощейi

Наследие самураев

На территории Казахской ССР японские военнопленные в основном трудились в Карагандинской и Восточно-Казахстанской областях. Однако часть из них была направлена и в Алматы, где они принимали участие в строительстве различных объектов. Обычно их размещали в плохо оборудованных лагерях. Тем не менее, по утверждениям Андрея Чернова, бывшего сотрудника отдела по работе с военнопленными и интернированными МВД Казахской ССР, условия содержания японцев в Алматы были значительно лучше, чем в других регионах. Горожане относились к ним с сочувствием, а женщины, стараясь не попасть на глаза охране, передавали им хлеб, а иногда даже незаметно подносили яблоки. От неравнодушных жителей нередко приходили и небольшие посылки с гостинцами.

Пленные японские солдаты. Халхин-Гол. 1939 год / wwii.space

По воспоминаниям Чернова, японцы отличались опрятностью, всегда были одеты чисто, в казармах поддерживали идеальный порядок. Дисциплина соблюдалась неукоснительно, а с вещами японцы обращались так бережно, что это вызывало искреннее восхищение у всех, кто их видел. На свободных участках возле бараков они сажали цветы, выращивали огурцы, помидоры, подсолнухи и даже дыниi

Японские военнопленные, находясь в Алматы, быстро зарекомендовали себя как трудолюбивые работники. За сравнительно короткое время они приняли участие в строительстве ряда важных городских объектов, многие из которых можно и сегодня увидеть на улицах города. Так, здание Дома ученых на современном проспекте Жибек жолы — на участке между улицами Пушкина и Валиханова — было возведено руками пленных солдат Квантунской армии. Построенное в 1950 году для видных представителей научных элиты Казахской ССР, это здание включает в себя 30 квартир.

Остатки японских бараков в горах Алматы. Ущелье Аюсай вдоль так называемой «японской дороги» / Qalam

Жилой дом, построенный в 1946–1948 годах на углу улиц Жибек жолы и Досмухамедова, до сих пор хранит следы японских военнопленных. На фасаде здания сохранилась арка с датой постройки. Усилиями пленных были возведены Дом работников Турксиба (на пересечении современных улиц Назарбаева и Кабанбай батыра), некоторые постройки трамвайного депо. Японские военнопленные трудились на строительстве южного корпуса Академии наук Казахской ССР, зданий Алматинского завода тяжелого машиностроения (АЗТМ), Кировского завода, а также школы № 35 с лингвистическим уклоном, расположенной на проспекте Достык. Это здание необычной архитектуры получило в народе название «школа с шарами».

Сегодня в Алматы, пожалуй, не осталось человека, который не слышал бы о старой японской дороге. Речь идет о живописной горной трассе в ущелье Большого Алматинского каньона на территории Иле-Алатауского национального парка. Эту дорогу строили японские военнопленные. Работы начались с целью обеспечить город водой: вдоль трассы был проложен водопровод от Большого Алматинского озера, а также подключены ГЭС-1 и ГЭС-2. Сегодня старая японская дорога протяженностью 14 километров превратилась в популярный туристический маршрут. Путешествуя по ней, можно увидеть остатки каменных строений и другие следы инженерных работ той эпохи.

Железная дорога, построенная японскими военнопленными в ущелье Аюсай / Qalam

Ахико Тэцуро: история карагандинца с Южного Сахалина

После капитуляции Японии во Второй мировой войне более 600 тысяч военнослужащих Квантунской армии были интернированы советскими войсками и депортированы на территорию СССР для участия в восстановительных работах. Среди них оказался и молодой рядовой Ахико Тэцуро, направленный в один из крупнейших лагерей ГУЛАГа — Карагандинский исправительно-трудовой лагерь, более известный как Карлаг.

Штрафной изолятор одного из лагпунктов Воркутлага. Похожие были во всех ГУЛАГах СССР. 1945 год / Wikimedia Commons

Ахико Тэцуро родился в 1929 году в Японии в семье рыбака. В возрасте 15 лет отец отправил его учиться в военное училище на Южном Сахалине. Однако в 1945 году, когда война закончилась и Южный Сахалин отошел к Советскому Союзу, юноша остался на острове еще на три года — ремонтировал лодки и надеялся на помощь из Японии. Вскоре он был арестован, осужден по пресловутой 58-й статье и оказался в том самом Спасском лагере, где провел целых шесть лет. О тех днях Ахико вспоминал так:

«В 1949 году меня, больного, перевели в третий сектор Спасского лагеря. Позже я узнал, что в первый и второй секторы направляли тех, кто еще был в состоянии работать. От меня же тогда ничего не осталось — кожа да кости. Вокруг — изможденные люди. Когда приходил бригадир, все с трудом поднимались и шли на работы. Если кто-то падал, его избивали палкой — даже если он не мог больше встать, били все равно».

Кадр из фильма «Военнопленный». Режиссер Елдар Капаров. 2023 год. При участии киностудии «Казахфильм» / Из открытых источников

Однако Япония не признавала своих солдат военнопленными, считая их незаконно задержанными. В пункте 9 Потсдамской декларации от 26 июля 1945 года говорится: «После разоружения японским вооруженным силам должно быть разрешено вернуться домой». Из всех стран, воевавших против Японии, именно Советский Союз оказался единственным, кто проигнорировал это положение. В результате японские солдаты были направлены в исправительно-трудовые лагеря на территории Казахстана. Из 58 тысяч военнопленных, находившихся на казахстанской земле, около 25 тысяч были размещены в Карагандинской области. Большинство из них впоследствии все же вернулись на родину. Официально Советский Союз объявил о завершении репатриации японских военнопленных 22 апреля 1950 годаi

Ахико Тэцуро не был среди тех, кто вернулся на родину. После смерти Сталина хозяйство Карлага, в соответствии с постановлением Совета Министров от 8 мая 1953 года, было реорганизовано, управление расформировано, а вместо 226 населенных пунктов создано 16 более эффективных округов. Будучи несовершеннолетним на момент ареста — ему едва исполнилось восемнадцать, Ахико попал под амнистию.

Позднее он вспоминал эти дни с горечью:

«Домой? А куда домой? Япония далеко. Из ворот я вышел в старой одежде, в рваных штанах, босиком. Куда мне идти? Ни денег, ни документов — только справка об освобождении. В теплое время ночевал на улице. Питался в шахтерской столовой. Хлеб всегда носил с собой. Добрые работники столовой меня не выгоняли».

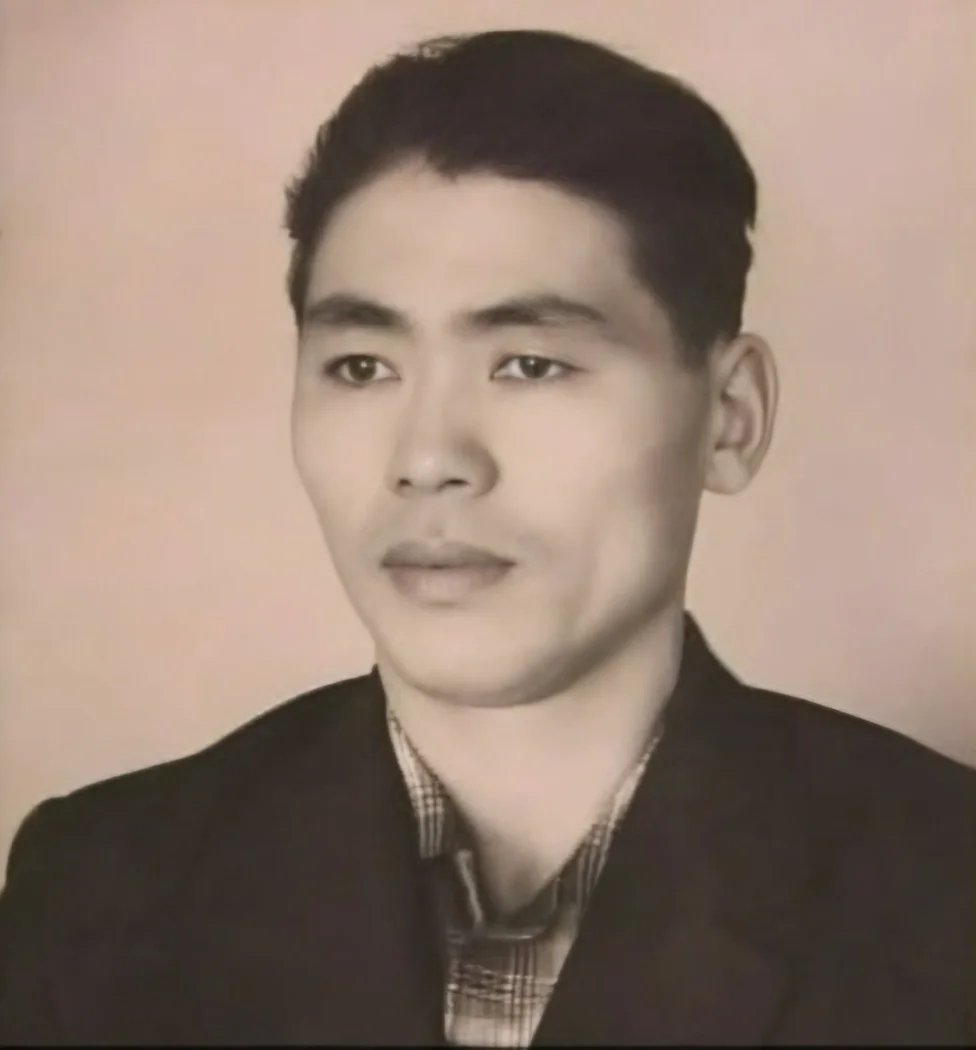

Ахико Тэцуро в молодости / NHK world

Но на этом его скитания не закончились. Он вспоминал:

«Это было очень тяжелое время: ни работы, ни денег. Кто я? Куда мне идти? Так я скитался три месяца. Шахтеры сочувствовали мне. Я разгружал цемент на стройке при Саранском управлении. Потом прораб взял меня в бригаду строителей. Вместе с другими рабочими я участвовал в возведении городов Тентек (ныне Шахан) и Актас. Видели Дом культуры? Я его переустанавливал. Через два года я узнал, что японских военнопленных начинают отправлять домой. Я пришел в лагерь и спросил у начальника: “Почему меня нет в списке?”. А он ответил: “Вы не воевали против СССР”. Я написал письмо в японское посольство в Москве — ответа так и не получил. Это было очень тяжелое и одинокое время. Я чувствовал себя чужим в чужой стране».

Узнав о завершении процесса репатриации военнопленных, Ахико в течение двух лет продолжал писать письма в посольство Японии в Москве, надеясь вернуться на родину. Однако ответа так и не получил. Лишенный надежды, он остался в Карагандеi

Поселившись в поселке Актас Карагандинской области, Ахико устроился работать электриком в шахту и женился на местной женщине. Постепенно он стал там своим, обрел друзей и начал свой путь социальной адаптации на своей новой родинеi

Судьба японского военнопленного, ставшего впоследствии гражданином Казахстана, оказалась в его собственных руках. Несмотря на то, что после восстановления дипломатических отношений между Японией и СССР у него появилась возможность вернуться на родину, он сознательно отказался от этого шага. В постсоветский период история «последнего самурая на казахской земле» вызвала интерес в обеих странах. Ему даже посвященный спектакль «Ахико в Актасе», который ставили как в Казахстане, так и в Японии.

Ахико Тэцуро скончался в 2020 году на 91-м году жизни. Судьба этого долгожителя, прошедшего через кровавую систему лагерей, обнажила жестокость режима и приоткрыла завесу над репрессивной сутью советской тоталитарной системы. Через его воспоминания нам удалось чуть ближе осознать и трагический путь тысяч заключенных Карлага и других лагерей.