История тюрков — происхождение этнонима, особенности их языка и политической традиции — уходит корнями в сложный и до конца не изученный мир ранней Центральной Евразии. Данные археологии, лингвистики и китайских летописей позволяют восстановить лишь отдельные фрагменты этой большой головоломки. В интервью Qalam профессор Питер Б. Голден, один из наиболее авторитетных тюркологов мира, рассказывает о том, как возникли ранние тюрки, какие силы их сформировали и как их традиции повлияли на развитие великих государств — от Монгольской империи до ближневосточных держав.

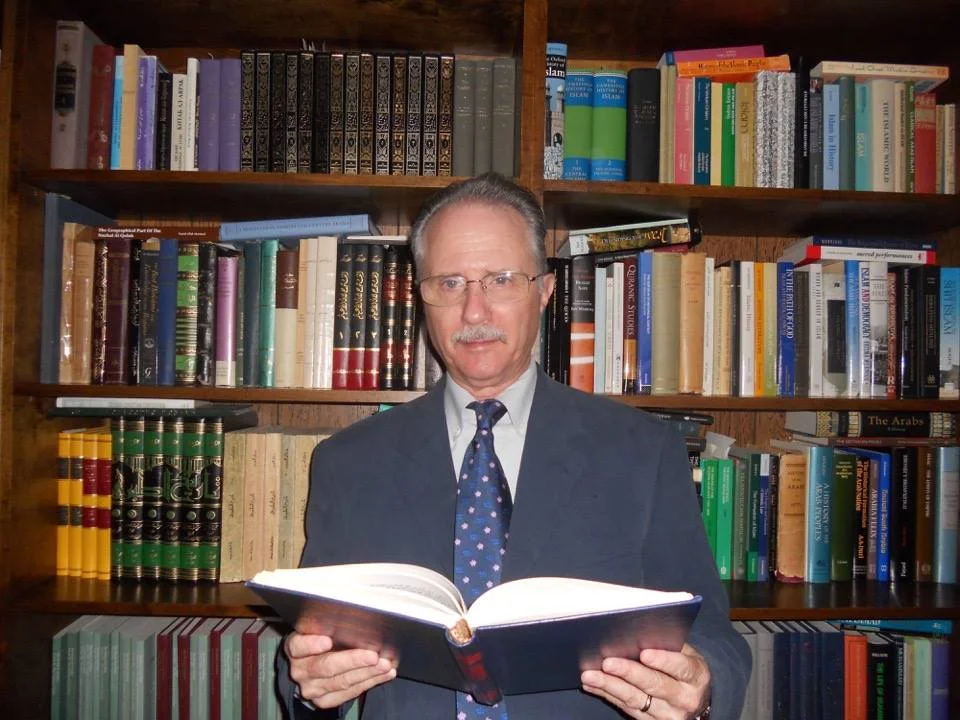

Питер Голден / Wikimedia Commons

Разгадка древнего этнонима «тюрк»

Происхождение слова «тюрк» (Türk) — вопрос фундаментальный, но при всём обилии гипотез ни одна из них пока не получила окончательного подтверждения. Джерард Клосон1

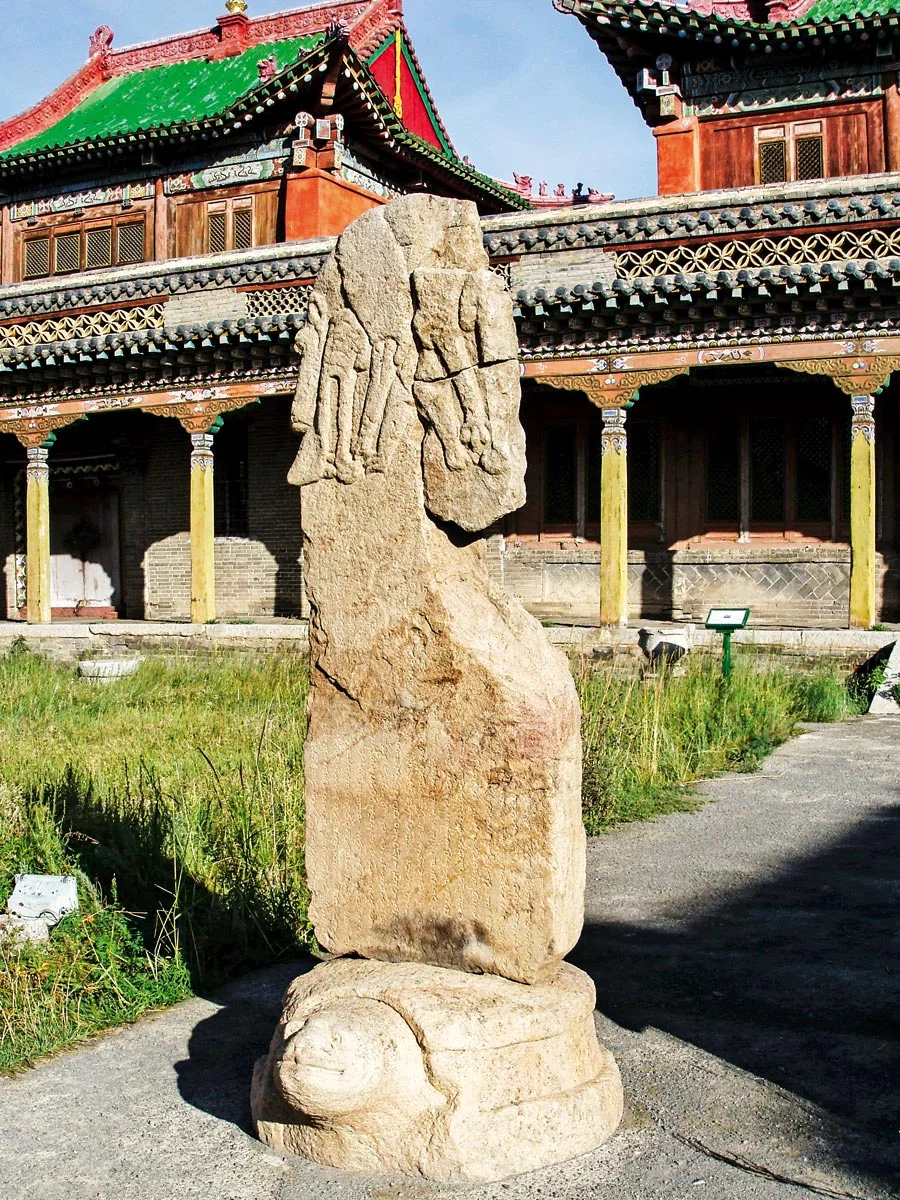

Есть ещё один любопытный, но совершенно неожиданный источник. Это самый ранний из известных письменных памятников Тюркского каганата — так называемая Бугутская надпись, датируемая примерно 582 годом. Она выполнена на согдийском языке, и это вполне закономерно: в то время согдийский был главным международным языком торговли в регионе. Если вы хотели обратиться ко всем вдоль Шёлкового пути и быть услышанными — а именно такой замысел и несёт эта надпись, — писать следовало именно на согдийском.

Однако самое неожиданное скрыто внизу, в последних строках. Там находится ещё одна надпись — на брахми. Эта письменность возникла в Индии, но постепенно распространилась и в Центральную Азию: она была удобна тем, что её можно было легко адаптировать под разные языки. Язык этой короткой надписи вовсе не тюркский, а монгольский — и даже не один из прамонгольских языков вроде киданьского, а язык, довольно близкий к современному монгольскому. Эту надпись на брахми расшифровал совсем недавно, лишь в 2019 году, покойный лингвист Александр Вовин. Именно здесь слово, обозначающее тюрков, впервые появляется в форме Türeg.

Ричард Мортел. Бугутская стела — памятник тюркской письменности с изображением волка. Монголия, 6 век н.э. / Flickr

Эта форма действительно ближе к современному монгольскому и, возможно, передаёт монгольское произношение слова Türk. Но полной уверенности в этом тоже нет. Как и в случае со многими другими этнонимами, первоначальная форма и изначальный смысл слова «тюрк» остаются неясными. Да, оно может быть связано с идеей силы и жизненной энергии, если интерпретация Клосона верна. Но окончательного ответа у нас всё ещё нет.

Есть и другая версия: слово «тюрк» может быть связано с глаголом türe — «быть созданным» — и тогда этноним можно трактовать как «созданный народ». Но этнонимы — вещь довольно капризная и непредсказуемая: они нередко отражают совершенно неожиданные смыслы. Например, многие названия родов и племён, входивших в западнотюркское объединение On oq («народ десяти стрел»), до сих пор остаются загадкой — об их происхождении можно лишь строить предположения. В итоге нам приходится признать, что точного ответа на вопрос о значении слова Türk у нас нет. Существуют несколько идей и несколько правдоподобных теорий, но ни одна из них не позволяет считать этот вопрос решённым.

Сила степи: кочевничество и истоки тюркской власти

Были ли все тюрки кочевниками? Если обратиться к самым ранним источникам, то перед нами действительно предстаёт кочевой народ — в этом смысле можно ответить «да». Но на самом деле картина куда сложнее. Кочевой образ жизни почти всегда включает элементы полуоседлости: небольшие участки земледелия, сезонные посевы и другие практики, которые сопровождали тюрков в разных регионах их расселения и перемещений.

А вот правящая династия тюрков — Ашина — сама по себе остаётся предметом оживлённых дискуссий, включая споры о происхождении её имени. Наиболее распространённая версия восходит к работам Кляшторного2

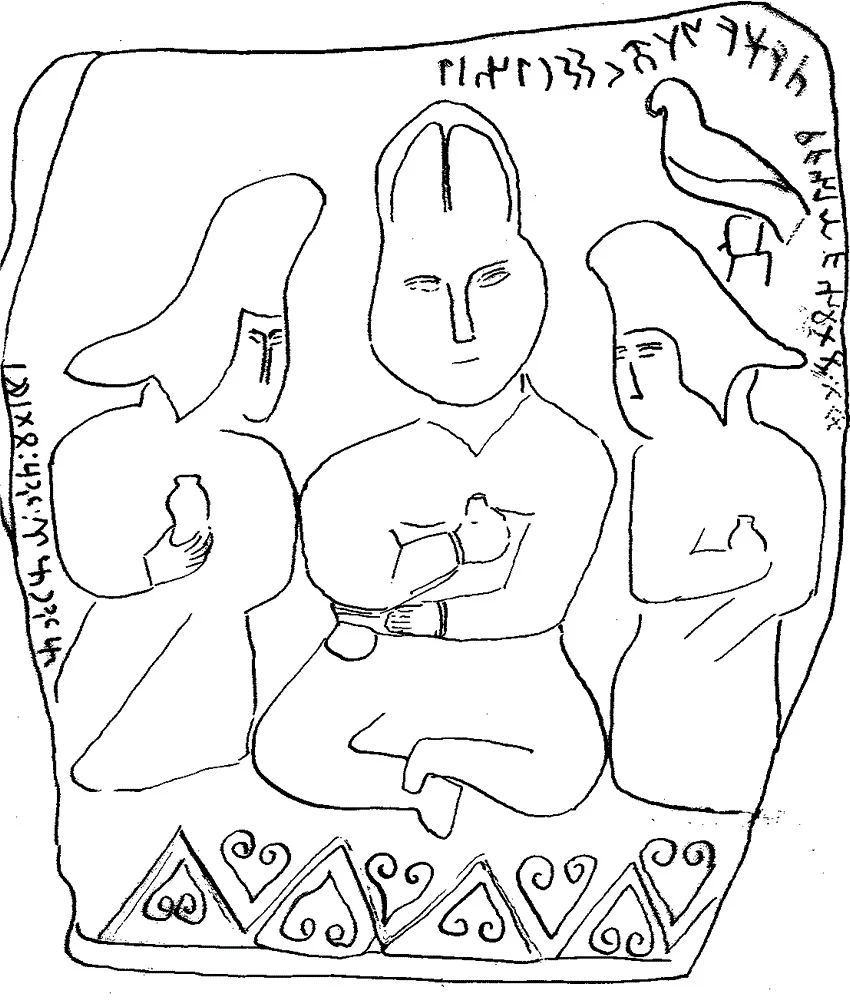

Изображение поминального пира с тюркскими надписями на каменной плите. Монголия, 8 век / Wikimedia Commons

Это, в свою очередь, подразумевает более оседлый образ жизни — по крайней мере для той группы, которая со временем стала правящей династией. При этом само тюркское объединение, то есть его раннее политическое ядро, которое можно было бы назвать собственно тюрками, включало около тридцати племён, из которых примерно одиннадцать считались основными, плюс Оноқ и другие группы, — по всей видимости, оставалось преимущественно кочевым.

В самых ранних тюркских преданиях, сохранившихся в китайских источниках, родовое занятие Ашина и связанных с ними групп описывается совершенно однозначно: они предстали как кузнецы на службе у жужаней. Разумеется, и кочевники могли заниматься металлообработкой, но в китайских текстах того периода нет ни одного упоминания их кочевого образа жизни. Всё внимание сосредоточено именно на их роли металлургов и ремесленников.

Серебряная посуда из погребального комплекса Кюль-тегина в Кошо-Цайдам. Монголия, 8 век / Wikimedia Commons

Со временем тюрки свергли жужаней и создали собственную державу. Это впоследствии привело к существенным преобразованиям, включая изменение статуса и имени племени. При этом о том, что именно связывало Ашина с тюрками, мы до сих пор знаем очень мало. Обычно предполагается, что Ашина — это правящий род, но когда именно и при каких обстоятельствах появилось название «тюрк», источники умалчивают. Они лишь фиксируют его как уже существующее, без каких-либо разъяснений о его происхождении. Поэтому дать полностью убедительный и окончательный ответ сегодня невозможно: данные слишком фрагментарны. Однако в широком смысле можно сказать, что когда тюрки впервые выступают как значимая региональная сила, они предстают перед нами прежде всего как кочевники.

Любопытно, что многие ранние каганы — Бумын, Мукан, Таспар/Татпар и другие — носили имена, которые вовсе не выглядят тюркскими. Они не производят впечатления и явно иранских, хотя имя Бумын (Бумин), возможно, имеет иранскую этимологию — но и в этом нет полной уверенности. Уже после создания каганата Татпар проявляет интерес к буддизму и задумывается о строительстве храма и других культовых сооружений. Его отговаривают, и смысл предупреждения сводится к следующему:

«Сила нашего народа — в кочевом образе жизни и умении держаться в седле, а не в городах».

Подобные утверждения встречаются в источниках довольно часто — причём в разное время. Позднее их можно увидеть в надписях Тоньюкука. И даже столетия спустя, среди огузов Ак-Коюнлу в анатолийско-иракском регионе, звучат те же самые слова: сила тюрков — в их подвижности и в том, что они не привязаны к одному месту.

Уйгурская аристократия в одеждах и головных уборах китайского стиля. Безеклик, пещера 9, Синьцзян-Уйгурский автономный район. Китай, 8-9 век / Wikimedia Commons

Когда Уйгурский каганат, сменивший Тюркский каганат в Отюкене (Ötüken) и прилегающих землях, в конечном итоге пал, одной из причин стало, в том числе, чрезмерное использование ресурсов в строительстве великой столицы и оседлой инфраструктуры. А во время нападения кыргызов именно этот неподвижный центр и стал их уязвимостью — и вскоре каганат был быстро захвачен. Безусловно, существовали и другие причины. Но сама напряжённость между кочевой мобильностью и переходом к оседлой жизни проходит через всю историю тюркских держав как повторяющаяся закономерность.

Тюркская экспансия, тюркизация и миф о «чистых народах»

Теперь о том, какие группы относятся к тюркам и что их объединяет кроме языка. Сегодня этот вопрос начинают изучать более системно — с помощью ДНК-исследований, которые выявляют общие линии по Y-хромосоме и митохондриальной ДНК. Но распространение тюркских языков, как и других крупных языковых семей, шло одновременно несколькими перекрывающими друг друга путями.

Одним из них, разумеется, была физическая экспансия — завоевания, миграции и последующее расселение. Тюркоязычные группы продвигались в новые регионы, соседствовали с другими народами, и со временем местное население переходило на тюркский язык. У тюркского языка есть поразительная способность к распространению: он уходил далеко за пределы своего исходного ареала, охватывал новые общности — и этот процесс в какой-то мере продолжается до сих пор. Ещё в 19 веке многие группы, которых сегодня относят к сибирским тюркам, говорили на енисейских и иных языках и находились в процессе тюркизации. Кроме того, иностранные путешественники того времени описывают поселения, где люди свободно говорили и на тюркском, и на другом языке, причём тюркский постепенно становился доминирующим.

Средневековая карта расселения тюркских народов и их соседей Махмуда аль-Кашгари, 11 век / Wikimedia Commons

Та же картина повторяется на протяжении всей тюркской истории. Так, Махмуд Кашгари в XI веке упоминает несколько групп — чомулов и часть татар, о которых он прямо пишет, что они не тюрки, но «говорят по-тюркски хорошо». То есть это были народы, находившиеся в процессе тюркизации. Он также описывает области, где население говорило и на согдийском, и на тюркском, причём согдийский постепенно сдавал позиции, а тюркский становился языком повседневного общения.

Первое, что следует подчеркнуть, — это то, что «чистых народов» не существует. Это миф 19 века, который нередко использовали и продолжают использовать в опасных целях. Все народы представляют собой смешение множества разных элементов. На каком-то этапе, несомненно, существовала некая первоначальная общность, которая каким-то образом сложилась и говорила на языке, который мы называем тюркским. Но со временем этот язык распространился ещё шире, и многие другие народы его заимствовали.

А широкое распространение этнонима «тюрк» во многом связано с арабами и процессом исламизации. В арабских источниках, как и в византийских, кочевников северных степей часто называли обобщённо — тюрками. Византийцы нередко продолжали использовать и архаичный термин «скифы», применяя его к разным степным народам. Когда многочисленные племена, говорившие на тюркских языках и имевшие собственные этнические названия, начали принимать ислам, они переняли именно это широкое арабское обозначение. Они стали называть себя тюрками, потому что так их именовал более масштабный Исламский мир, частью которого они становились.

Подобная история характерна для любых крупных языковых и культурных общностей. Отсюда вытекает и другой вопрос: к какой более широкой языковой семье относится тюркский? Долгое время учёные говорили об «алтайской» семье, сегодня всё чаще используют термин «трансевразийская». Но главным остаётся вопрос: роднят ли тюркские, монгольские, тунгусо-маньчжурские, а также более удалённые японский и корейский языки общие генетические корни или же их сходства — результат многовековых контактов и взаимных влияний?

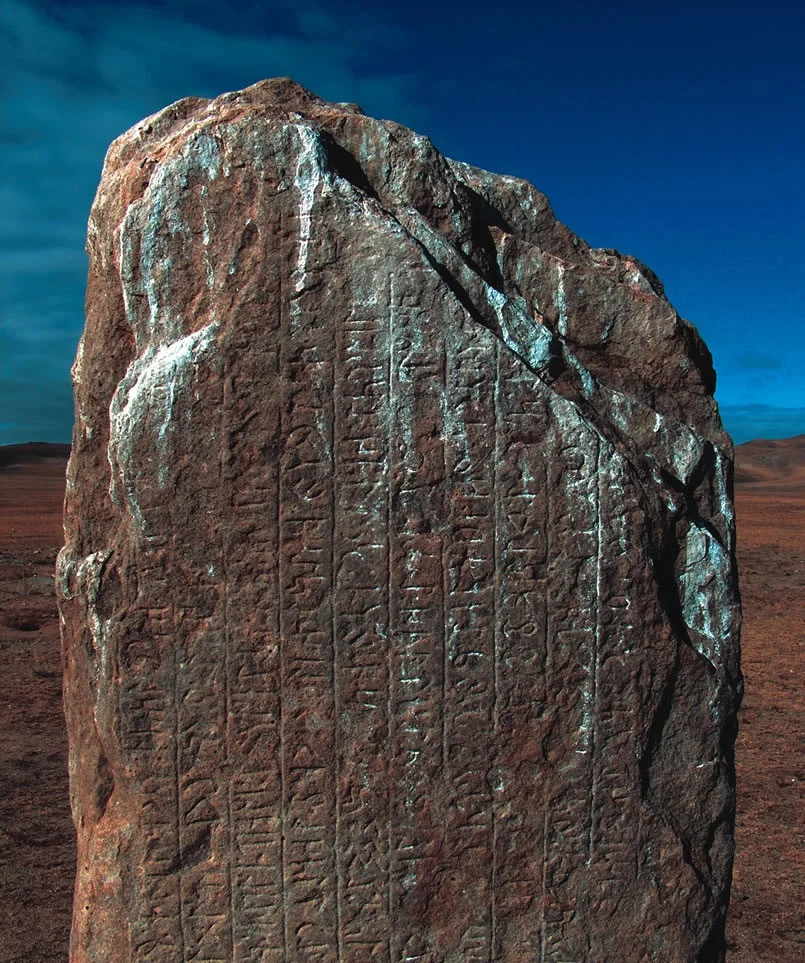

Древнетюркская надпись Кул-чура, выполненная древнетюркским алфавитом. Монголия, 8 век / Wikimedia Commons

И здесь учёные далеки от консенсуса. Одни считают, что никакой единой алтайской или трансевразийской семьи не существует, а сходства между языками — результат длительных контактов, взаимных заимствований и «схождения» грамматических структур. Другие уверены, что все эти языки всё-таки восходят к одному общему прародителю. И вновь окончательного ответа пока нет.

Каганы, ханы и шады: история заимствованных имперских титулов

Большая часть титулов, которые мы сегодня связываем с Тюркским каганатом, на самом деле не была тюркской по происхождению. Скорее всего, тюрки унаследовали их от жужаней, чьё господство они свергли в 552 году. Жужани, в свою очередь, позаимствовали многие титулы у ещё более ранних объединений, известных китайским хроникам как сяньби и дунху — то есть «восточные чужеземцы» или «восточные варвары».

Некоторые из этих титулов, возможно, восходят ещё глубже — к хунну, «азиатским гуннам», обитавшим в Монголии и прилегающих степях. Но здесь мы снова сталкиваемся с ключевой проблемой: мы до сих пор не знаем, к какой языковой семье принадлежали сами хунну. От их языка дошёл лишь один-единственный фрагмент — двустишие, записанное китайскими иероглифами. Это была попытка китайских писцов передать звучание языка хунну, но задачу осложняет то, что за прошедшие столетия китайский язык кардинально изменил своё произношение.

Одежда и вооружение знатного воина-хунну (сюнну). Реконструкция. Казахстан, 2 век до. н. э. — 1 век н. э / Wikimedia Commons

Существуют словари и реконструкции раннекитайского и среднекитайского произношения, которые позволяют приблизительно понять, как звучали те или иные иероглифы, скажем, во 2 веке н. э. Но даже они оставляют пространство для споров. Поэтому утверждать, на каком языке говорили хунну, чрезвычайно сложно. Мы не можем с уверенностью сказать, был ли их язык енисейским, иранским, раннемонгольским, раннетюркским или вовсе иным. Все эти версии существуют, но ни одна не доказана окончательно — и порой они отражают скорее современные политические предпочтения, чем чисто научные аргументы. Тем не менее очевидно одно: именно хунну стали источником целого ряда терминов, позднее распространившихся в степной среде.

Верховный правитель Тюркского каганата носил титул «каган». По гипотезе Александра Вовина, это слово может состоять из двух частей: первая — енисейского происхождения, вторая — раннемонгольский суффикс. Версия интересная, но у нас недостаточно сравнительного материала, чтобы считать её убедительной. Если обратиться к орхонским надписям, видно, что титул «каган» встречается в памятниках Кюль-тегина, Бильге-кагана и других. А вот у Тоньюкука фигурирует форма «хан». Почему именно так — ясности нет.

Кыргызы, которые также имели собственный каганат и в китайских источниках прямо называются народом с «каганом», в своих собственных надписях используют, как правило, форму хан, но не каган. Вероятно, здесь имели место вариации — диалектные, региональные или связанные с конкретными обстоятельствами. Как правило, исследователи считают, что «каган» стоял выше по рангу, чем «хан», хотя оба титула обозначали верховную власть.

Ниже кагана и хана стояли такие титулы, как «шад» и «ябгу». Оба имеют довольно древнюю историю. Титул «шад», по-видимому, имеет иранское происхождение, хотя точной формы с таким звучанием в иранских языках не зафиксировано — лишь родственные варианты. Происхождение титула «ябгу» гораздо сложнее: его нередко связывают с китайским термином. Подобные заимствования вполне возможны — многие ранние тюркские титулы, судя по всему, формировались под влиянием китайской политической терминологии.

Голова мужской царской фигуры. Иран, 12–13 век / Wikimedia Commons

Ниже по иерархии стояли «тегины» — царевичи, принцы правящего дома. Их множественное число — «тегит» — само по себе любопытно. Окончание -т нетипично для тюркских языков, где обычно используется множественное число -лар/-лер. Такой суффикс встречается лишь в нескольких тюркских словах, сохранившихся в древних надписях, и почти все они — иностранные титулы, пришедшие извне. Единственным исключением является слово «огул» («сын»), для которого изредка фиксируется множественная форма «оглут». То есть сама морфология титулов подсказывает: значительная часть этой системы была заимствована у соседних культур.

Ниже принцев существовала ещё более сложная иерархия титулов. По китайским источникам — а именно они являются нашим главным ориентиром — в тюркской иерархии насчитывалось либо 28, либо 40 рангов. Это расхождение не означает, что один источник ошибается, а другой прав. Скорее всего, система менялась со временем, а многое зависит от того, как именно исследователи группируют и интерпретируют различные титулы.

Несомненно одно: тюркская система была строго иерархической. Ряд титулов предназначался исключительно для вождей покорённых племенных объединений, включённых в сферу влияния Тюркского каганата. Так, звания «элтебер, «эркин»/«иркин» и «чор» обозначали именно глав подчинённых племён.

Тюрки на Ближнем Востоке: сельджуки, персы и переосмысление государственности

Поговорим о взаимном культурном и политическом влиянии тюрков и народов Ближнего Востока. Здесь мы видим очень любопытное переплетение традиций. Тюркские племена принесли с собой собственные представления о власти, иерархии и военной организации. Но, закрепившись на Ближнем Востоке, они были вынуждены вписывать эти концепции в уже существовавшие государственные системы — чрезвычайно древние, иногда с тысячелетней традицией.

Когда сельджуки очутились в Исламском, а конкретно, в Иранском мире, они не стали создавать новую административную систему с нуля. Вместо этого они просто заняли верхушку уже существовавшей иранской административной и политической структуры. Эта модель повторяется практически во всех тюркских государствах, возникавших на ближневосточных землях с давней традицией оседлой государственности.

Динар Мухаммада Алп-Арслана, 1063-1072 годы / Wikimedia Commons

Одним из заметных примеров тюркского влияния стал титул «султан». До эпохи сельджуков он использовался ограниченно и ещё не имел статуса полноценного верховного титула. При сельджуках «султан» превратился в официальное обозначение верховного правителя — фактически в аналог титула «каган».

В то же время сельджуки, как и другие тюркские династии, опирались прежде всего на иранские административные и бюрократические традиции. Это не было новшеством: ещё в эпоху первых тюрков, когда у степной державы только формировался собственный канцелярский аппарат, ключевые административные должности занимали согдийцы и иранцы. Таким образом, участие иранцев в управлении стало давней и устойчивой практикой в центральноазиатских и тюркских государствах.

Классический пример из сельджукской эпохи — великий визирь Низам аль-Мульк, который был иранцем, а не тюрком. Во многих государствах региона, где власть принадлежала тюркским династиям, персидский язык оставался основным языком управления, письма и высокой культуры, тогда как правящая военная элита была тюркской. Лишь в одном случае мы видим по-настоящему раннюю попытку расширить использование тюркского языка в официальной сфере — у анатолийских сельджуков Коньи.

Османская империя стала первым крупным государством Ближнего Востока, где разновидность тюркского языка получила статус основного официального языка. Однако каждый образованный осман прекрасно владел и персидским, а сам османский тюркский был насыщен персидской и арабской лексикой — значительная её часть пришла именно через персидскую традицию.

Наследники степи: хунну, тюрки, монголы и источники власти

И монголы, и тюрки — наследники общего для Центральной Евразии имперского наследия, сформированного степными державами предыдущих эпох. Монголы, которые в начале 13 века ещё не имели собственного письменного языка, привлекли в больших количествах уйгурских писцов. Именно они вели переписку и составляли документы, используя уйгурское письмо, восходящее к согдийской письменности, а та, в свою очередь, — к арамейским системам письма Ближнего Востока. Классическое монгольское письмо, которое до сих пор используется во Внутренней Монголии, а также маньчжурское письмо — оба происходят из этой же традиции.

Уйгурские принцессы. Безеклик, пещера 9, Синьцзян-Уйгурский автономный район. Китай, 9–12 век / Wikimedia Commons

Таким образом, тюрки — через посредство уйгуров — предоставили монголам уже готовую бюрократическую и письменную культуру. Мы также знаем, что некоторые монгольские племена ранее находились под властью тюркских каганов. Поэтому они уже были знакомы с тюркскими титулами и государственными традициями и заимствовали некоторые из них ещё до Чингисхана.

Между этими двумя мирами шёл интенсивный обмен идеями и институтами. Монголы же внесли одно принципиальное нововведение в сферу политической легитимности: в Монгольской империи и в её государствaх-наследниках править мог только потомок Чингисхана. Законная власть требовала чингизидского происхождения, и это определяло монгольскую государственность на протяжении веков.

Тимур — один из немногих влиятельных правителей региона, не принадлежавших к чингизидам, — приложил особые усилия, чтобы жениться на чингизидской принцессе. Благодаря этому он получил титул «гүрэгэн», то есть «зять», и настаивал на поддержании этой династической связи. Принцип легитимности чингизидов сохранялся вплоть до нового времени, практически до периода российского завоевания Центральной Азии. Так, например, все три казахских жуза возглавляли чингизиды. Это была очень древняя и устойчивая традиция, совершенно особая. Именно так монголы изменили само понимание легитимности власти.

Османское государство возникло как небольшой бейликi

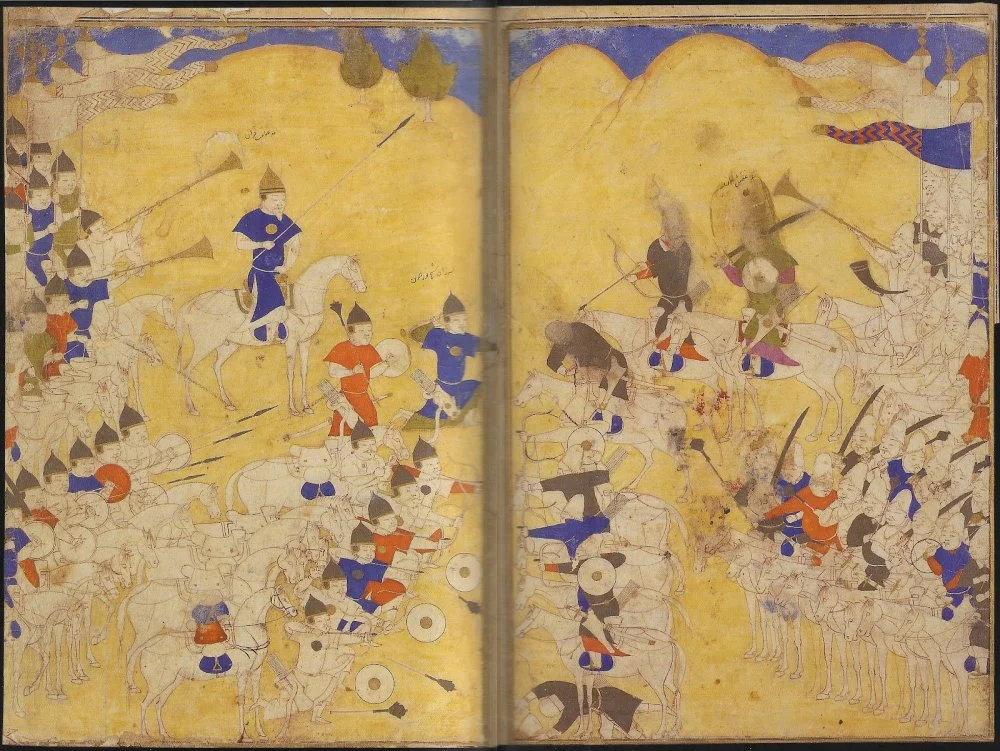

Битва между Тимуром и Тохтамышем. 1420–1440-е годы / Wikimedia Commons

А насчёт того, чьими же предками были хунну, спорят до сих пор. Монголы заявляют о своём прямом происхождении от хунну. Турки же утверждают — а я учился в Турции почти шестьдесят лет назад, — что правитель хунну Модэ (или Модун), известный в турецкой историографии как Мете, был тюрком. Однако никаких доказательств в пользу этого утверждения нет.

То, что действительно можно сказать более или менее уверенно, — это то, что среди подданных хуннского союза были тюркоязычные группы. Например, кыргызы, описываемые как подданные хунну, говорили на тюркском, хотя их собственная этногенетическая история довольно сложна и включала смешение с более ранними енисейскими группами. До сих пор обсуждается, были ли кыргызы тюркизированными енисейцами или представляли собой смешанное население.

Ещё одна группа — динлины, которые позже упоминаются как «теле» и «гаоцзюй», — также, по всей видимости, была тюркской и входила в число подданных хунну. Поэтому с достаточной уверенностью можно утверждать, что тюркоязычные группы действительно присутствовали в составе хуннского союза.

Скульптура Модэ в музее Чингисхана. Улан-Батор, Монголия / Wikimedia Commons

В период формирования Тюркского каганата тюрки, по-видимому, занимали южный Алтай и центральную Монголию, включая область Отюкена, и временами продвигались далее на юг, к китайской границе. Монголы же находились восточнее — в восточной Монголии и Маньчжурии. Монголия стала преимущественно монголоязычной лишь в эпоху киданей, которые говорили на языке, родственном монгольскому, но не тождественном ему. Их завоевания открыли путь для усиления монгольских групп, и начиная с 10 века территория Монголии постепенно становится монголоязычной, тогда как тюркские группы всё активнее смещаются на запад — в Западную Сибирь и далее, в Дешт-и Кыпчак. Это наиболее правдоподобная картина с точки зрения доступных данных.

Боги неба: Тенгри, Умай и священный мир ранних тюрков

Мы знаем, что ранние тюрки практиковали разновидность шаманизма. Считать ли шаманизм полноценной религией, совокупностью ритуальных практик или даже «суевериями» — предмет научных дискуссий. Это большая и сложная тема, по которой нет единого мнения.

Гораздо важнее то, что в религиозном смысле ранние тюрки верили в Тенгри, небесное божество. Слово «Тенгри» означает и небо, и верховное божество, которое воспринималось как владыка мира. Как видно из древнетюркских надписей, стандартная формула звучит примерно так:

«По велению Тенгри, с небесным благоволением — я стал каганом».

Это, безусловно, политическая пропаганда, и орхонские надписи в целом имеют ярко выраженную пропагандистскую функцию. Но пропаганда должна опираться на реальные убеждения людей. Поэтому понятно, что существовал культ Тенгри.

У нас есть данные и о других божествах. Например, об Умай, богине плодородия. Само слово «Умай» сохранилось в ряде современных тюркских языков и до сих пор связано с представлениями о деторождении и женской плодовитости. Существовал также Йол-Тенгри — «бог дороги», то есть божество, определяющее судьбу человека.

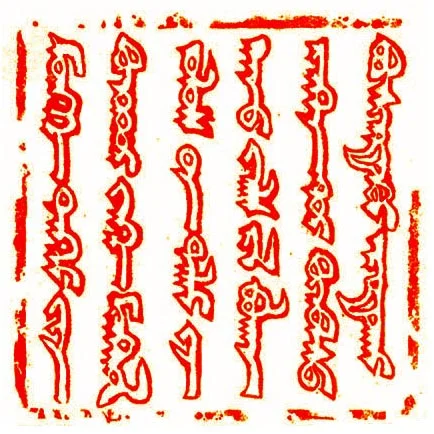

Печать с письма хана Гуюка к папе Иннокентию IV, 1246 год. Первые четыре слова, сверху вниз и слева направо, читаются как «möngke ṭngri-yin küčündür» — «Под властью вечного неба» / Wikimedia Commons

Итак, у ранних тюрков действительно существовала религиозная система, но наши знания о ней ограничены. С появлением других религий — буддизма (в некоторой степени), манихейства у уйгуров, несторианского христианства и, в конечном итоге, ислама — древние верования были вытеснены. Их стали рассматривать как языческие и недостойные серьёзного внимания.

Махмуд аль-Кашгари, например, знал об Отюкене, священном центре древнего Тюркского каганата, но ничего не говорит о его прежнем значении. Он упоминает его лишь как место где-то в «пустынях татар». Возможно, он знал о его былой роли, но писал для мусульманской аудитории и стремился представить тюрков в рамках более широкой исламской исторической традиции. Он приводит фигуры вроде Александра Македонского (Зу-ль-Карнайна), и некоторые его этимологии выводят тюркские имена из сюжетов, связанных с Александром. Но на доисламских культах он не останавливается.

Тем не менее, следы древней веры сохранились у некоторых сибирских тюркских народов, которые формально исповедуют православие, но продолжают придерживаться множества шаманских практик. Чуваши, чей язык относится к ветви тюркских, отделившейся от общетюркской основы очень рано — возможно, ещё в 1 веке до н. э. или в 1 веке н. э., — хранят особенно богатый пласт представлений о древних богах и верованиях. Они также официально православные, но значительная часть их культуры сохраняет доисламские и дохристианские тюркские элементы.