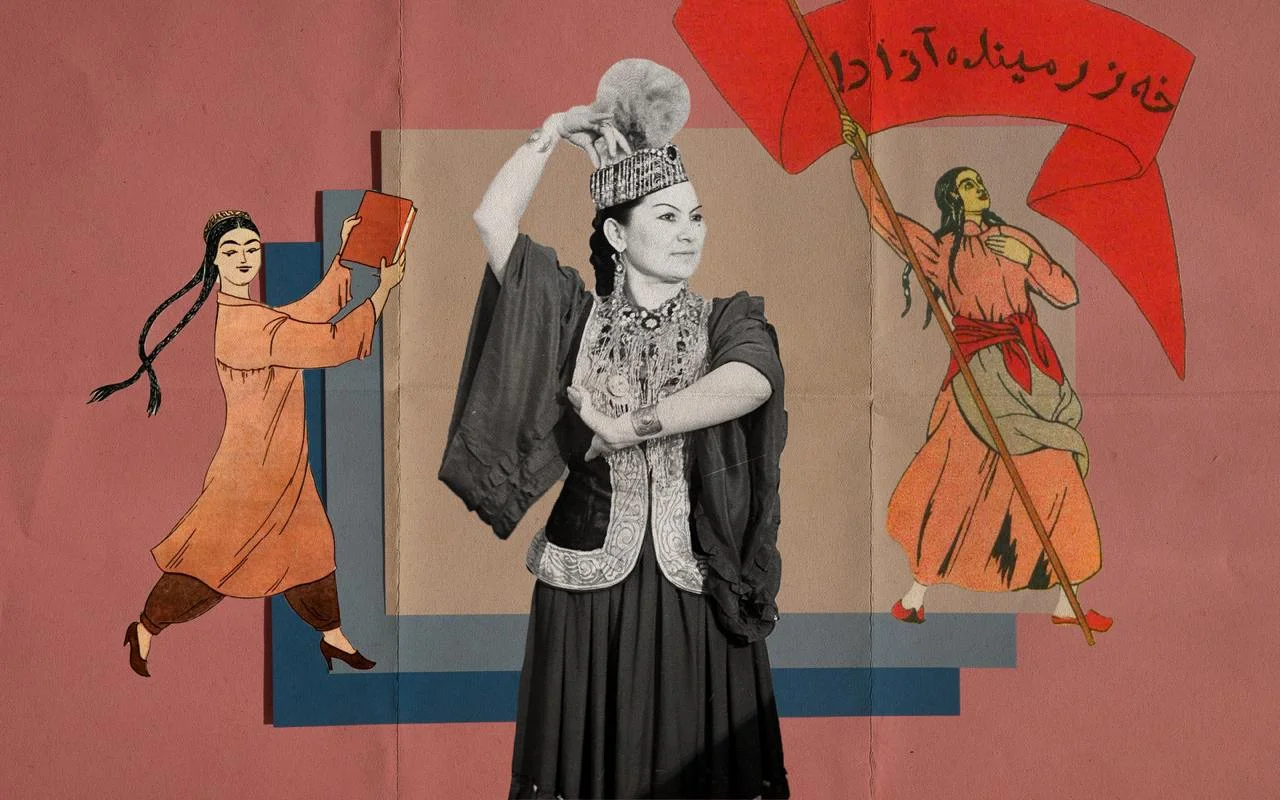

Как культурная политика стала инструментом для отрыва народов Центральной Азии от собственных корней и каких жертв стоил процесс «раскрепощения женщин Востока» — в интервью докторанта Гарвардского университета Лиоры Айзенберг.

От национальной музыки к европейской

В начале 20 века ни в Казахстане, ни в Узбекистане не существовало традиции многоголосого пения, к которому относится и оперное пение. Оно насаждалось советской властью, так как являлось и до сих пор является частью европейской классической музыки. Я специально употребляю этот термин — «европейская классическая музыка», потому что есть и казахская классическая музыка, и узбекская классическая музыка. У казахов это — кюй, у узбеков — маком.

Лиора Айзенберг / Qalam

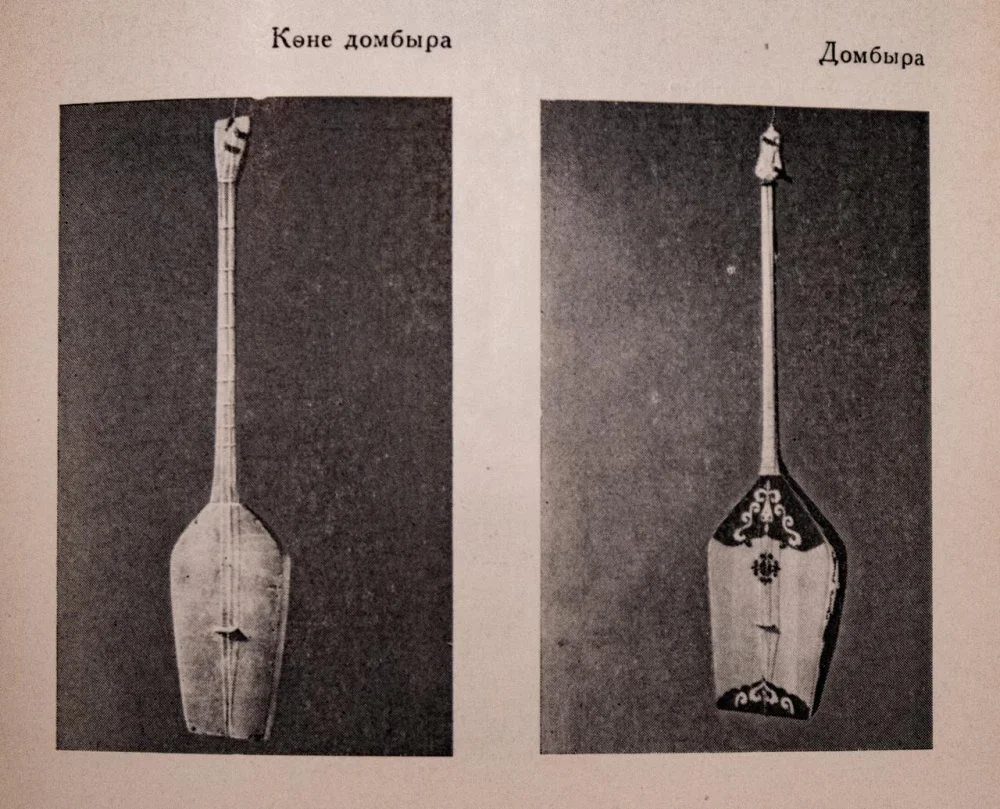

Не было у казахов и традиции выступления в закрытых помещениях, потому что выступали чаще всего на открытой местности. Сам факт выступления в оперных театрах, к примеру, противоречил традиционной казахской культуре. Между тем в 1930-х годах активно модифицировали и «усовершенствовали» казахские и узбекские национальные инструменты, чтобы они по звучанию были ближе к европейским. Таким образом появились домбра-бас, домбра-прима, домбра-тенор и так далее.

Разновидности домбры. Иллюстрация из книги «Национальные музыкальные инструменты Казахстана» / Bonart.kz

В Узбекистане в начале 20 века всё выглядело немного иначе, потому что существовала традиция «придворного выступления». Исторически территория современного Узбекистана была поделена на три государства: Кокандское и Хивинское ханство, а также Бухарский эмират. И были придворные выступления, но без многоголосого пения.

«Пережитки феодального быта» и ашаршылык

Отношение к макому1

Классическая музыка Узбекистана / daryo.uz

А вот с казахским кюем дела обстояли иначе — его воспринимали лучше: включали в определённые оперы и просто цитировали. Но важно понимать, что в начале 1930-х годов погибло около 40% казахского населения из-за советской политики. И вместе с населением пропал огромный пласт культуры, музыки, так как умирает целое поколение күйші и әнші. В 1934 году провели первый республиканский слёт деятелей народного искусства в Алматы, куда съехались артисты со всей страны. Считаю, что его организовали, чтобы показать — казахская культура процветает. А это было сразу после ашаршылыка.

Первые оперы в Казахстане и Узбекистане

Важно понимать, что голод в Казахстане сильно повлиял на развитие культуры. Национальных кадров осталось меньше и тем, кого отправляли из Москвы, было гораздо легче писать симфонии. В Узбекистане, напротив, национальных кадров было гораздо больше, поэтому европейской музыке было сложнее «прорезаться».

Евгений Брусиловский, которого командировали в Алматы, написал первую казахскую оперу «Кыз Жибек» в 1934 году, спустя два года это произведение показали на первой декаде в Москве.

Роза Багланова. Выступление в сопровождении ансамбля казахских народных инструментов. Декада литературы и искусства Казахстана в Большом театре СССР. 1959 год / ЦГА КФДЗ РК

В Узбекистане же первая опера появилась лишь в 1939 годуi

Что подразумевало «воспитание народов» в СССР?

Это социалистическое воспитание, которое должно было прививать определённые ценности и нравы. Человек должен был быть социалистическим «по содержанию» и национальным — «по форме». Это включало любовь к советской родине, приверженность к интернационализму, определённой идеологии и европейским поведенческим нормам. И при всём этом советские люди не должны были забывать и национальную культуру — как минимум на официальном уровне.

Нина Короткова, Мария Ворон. Плакат, 1930 год / Flickr

В этот проект воспитания вписывался и процесс «раскрепощения» женщин. Советская власть давала возможность получать образование, ходить без паранджи, работать. Многие исследователи считают, что инициатива по раскрепощению на самом деле была экономическим проектом.

«Раскрепощение» женщин Востока

Действительно, до прихода советской власти женщины в Центральной Азии не так активно выступали на сцене. В Узбекистане это вообще было табу. Поэтому советская власть хотела показать, насколько она раскрепостила женщин и освободила их от «феодального», «байского» быта. И именно из-за запрета первыми советскими танцовщицами и певицами часто становились не этнические узбечки, а армянки, бухарские еврейки и татарки, живущие в Узбекистане. Потому что многие из них могли ходить без паранджи, а их семьи позволяли им выступать.

Но были, естественно, и узбечки. К примеру, одной из первых танцовщиц Узбекистана и основоположниц национального танца считается Мукаррам Тургунбаева. Не менее известна и Тамара Ханум — армянка из Ферганской долины. Одна из первых драматических актрис Узбекистана, Марьям Якубова, — бухарская еврейка.

Советская власть пришла и «дала свободу» женщинам, но местное население было против этой свободы. Да, это такой парадокс. Не все эти женщины хотели свободы. Как пишет историк Дуглас Нортропi

Сжигание чадры в Андижане в Международный женский день, 8 марта 1927 года / Большая советская энциклопедия / Wikimedia Commons

Одна из первых узбекских актрис, семнадцатилетняя Турсуной Саидазимова, была убита собственным мужем за нарушение чести семьи. Другая юная артистка, Нурхон Юлдашходжаева, также была убита родным братом за то, что танцевала перед публикой без чачванаi

В Казахстане нормы были немного другими. Соответственно и представленность казахских женщин на сцене была больше.

Первая декада казахского искусства и литературы в Москве

Год 1936-й, в Казахстане только недавно закончился ашаршылык, а тут нужно показать, что «у нас все хорошо». Это и было первой целью декады. Вторая — продемонстрировать, насколько «Восток» стал современным, прогрессивным, европеизированным.

Канабек Байсеитов в роли жениха — опера «Кыз-Жибек». Декада казахского искусства и литературы в Москве. 1936 год / ЦГА КФДЗ РК

Я читала, что участники казахстанской делегации, которым предстояло выступать в Москве, поначалу не имели представления, что такое декада. Казахскому правительству дали очень небольшой срок, чтобы подготовиться — буквально несколько месяцев. Это было крайне мало, учитывая, что певцы и танцоры совсем недавно начали выступать на сцене в европейском формате.

Очень переживали, например, за то, как Байсеитова или её узбекская коллега Халима Насырова будут петь на сцене. Будут ли они правильно петь? Потому что среди многих культурных деятелей того времени считалось, например, что когда человек поёт горлом, то это народное пениеi

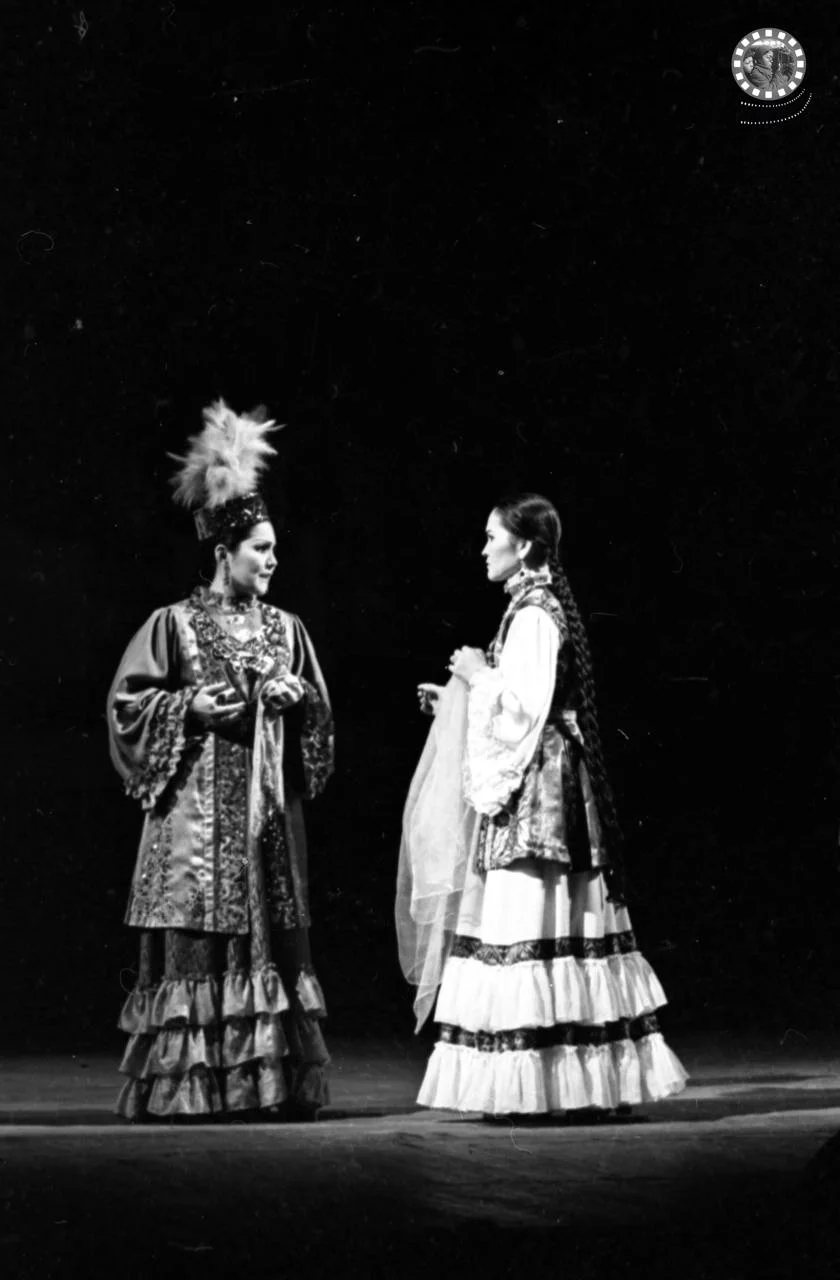

Сцена из оперы «Биржан и Сара» М. Тулебаева. Декада казахского искусства и литературы в Москве. 1958 год / ЦГА КФДЗ РК

И главное, многие до сих пор не понимают контекст этих декад. Да, действительно, это искусство, да, это культурная политика, но это именно политика! Потому что хотели показать, что казахи и узбеки овладели европейским мастерством — танцевальным, оперным. И об этом часто, кстати, писалось, что за совсем короткий срок успели и освободить женщину, и раскрепостить её, и написать первую оперу и построить заводы. А что сделал капитализм за этот срок?

«Торжество» национального языка

Как правило, национальные кадры должны были петь на своём родном языке. Не было казахских опер, в которых пели бы на русском. То же самое в Узбекистане. И это парадокс. Потому что люди должны были показывать, насколько они европеизированны и в то же время петь на своём национальном языке, но отдавать своих детей, скорее всего, в школы с русским языком обучения. Поэтому зачастую дети этих же культурных деятелей знали только русский, хотя их родители выступали на своём родном языке.

Ведь чтобы показать, насколько культура процветает, надо петь на своём языке. Есть четыре фактора национальной политики: культура, язык, элита, территория. Надо было на официальном уровне поддерживать язык. Даже если де-факто этого не делалось.

Это лишь часть интервью с Лиорой Айзенберг о воспитании народов СССР через культуру. Полную версию смотрите на нашем YouTube-канале Qalam History.