В 840 году в Центральной Азии возникло крупное кочевое государство — Кыргызский каганат. Упоминания о нём сохранились в китайских, арабских и тюркских источниках. Но история и наследие этого государства остаются одной из самых остро обсуждаемых тем — научные споры длятся более двухсот лет. Нередко тема приобретает политическую окраску, становясь инструментом идеологических интерпретаций. Поэтому Qalam попросил кыргызского историка Азамата Алагоз уулу рассказать о наиболее проблемных и дискуссионных аспектах истории каганата.

Кто же такие гяньгуни и причем здесь кыргызы?

В вопросе происхождения, влияния и особенно наследия Кыргызского каганата мнения разнятся диаметрально. Наиболее дискуссионные из них касаются происхождения енисейских кыргызов и их связи с древними гяньгунами, и входил ли каганат в список «великих кочевых империй» наряду с хунну, тюрками и уйгурами. Ну и, пожалуй, самый насущный вопрос — являются ли современные кыргызы потомками енисейских кыргызов.

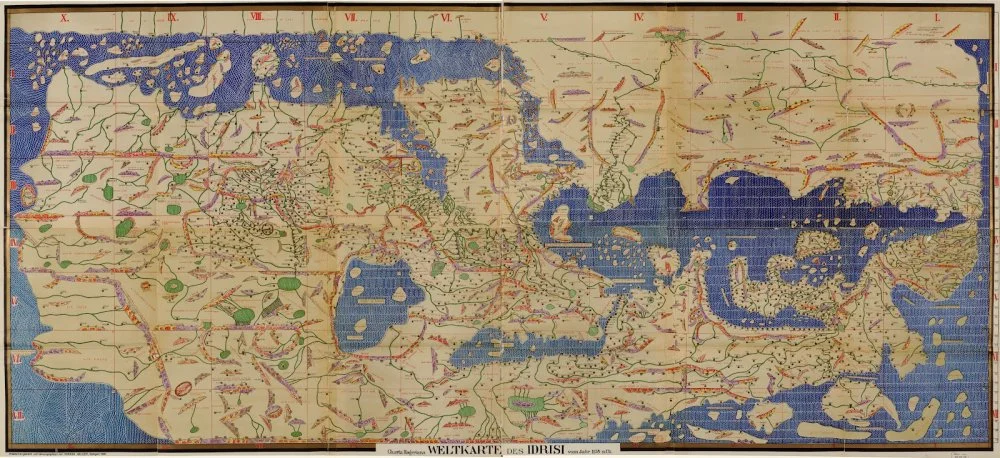

Города Кыргызского каганата на карте Мухаммада аль-Идриси, ветка под номером III, справа / Wikimedia Commons

Этноним «кыргыз» впервые упоминается в описаниях племени гяньгунь в историческом труде «Ши цзи» известного летописца империи Хань Сыма Цяня в 2-1 веках до н.э. Упоминается он среди народов, покорённых шаньюем Модэ на северных окраинах хуннских владений. Кроме ханьских упоминаний, никаких других достоверных сведений о «древних кыргызах» (гяньгунах) в источниках пока не обнаружено. В китайских источникахi

Чаатас/Балбал в западной Монголии, провинция Баян-Улгий на западе города Улгий / Getty Images

Этноним «кыргыз» упоминается и в мусульманских исторических трудах, а также в древнетюркских рунических памятниках. Однако только более поздние источники империи Тан (618—907) отождествляют гяньгуней с енисейскими кыргызами. Именно эти сведения и положили начало столетним дискуссиям о связи енисейских кыргызов с гяньгунами. Хотя насущными оставались и вопросы о том, где жили кыргызы в эпоху империи Хунну, и каким образом они оказались на Енисее.

Существует несколько гипотез о том, где находилась родина древних кыргызов. По одной из них, ещё в эпоху хунну они жили южнее Енисея — в районе озера Кыргыз-Нур (по-монгольски Хяргас Нуур) на северо-западе современной Монголии. Другая гипотеза связывает их со специфическими погребениями в каменных ящиках и куполообразных склепах, которые начали появляться в конце 3–2 веков до н.э. в Туве и на Енисее. Их и относят к племенам гяньгунь, обитавшим севернее усуней и Тянь-Шаня.

Озеро Кыргыз-Нур (Хяргас Нуур). Западная Монголия, провинция Увс, район Хяргас / Getty Images

Считается, что после хуннской экспансии те самые гяньгуни начали продвижение на запад и к 1 веку до н.э. обосновались между Иртышом, озером Балхаш и хребтом Тарбагатай. На этом основании и предположили, что кыргызы, изначально прожившие в Восточном Туркестанеi

Кыргызы на берегах Енисея

А вот начиная с 6 века н.э. про кыргызов на Енисее известно довольно много, так что с этого времени и начинается история «енисейских кыргызов». Согласно китайской хронике «Чжоу шу», один из братьев тюркского правителя Надулу-шада основал государство между реками Абакан и Енисей. С переселением на Енисей кыргызы включили в свой состав и часть местных племён, а памятники их культуры распространились в Минусинской котловине.

Есть в источниках и описания их внешности. Так в исторических хрониках династии Тан, а также у персидского историка Гардизи, кыргызы были высокого роста, с голубыми глазами и красными лицами. Позже, основываясь на этих описаниях, некоторые исследователи продвигали довольно спорные выводы об их происхождении и антропологическом типе, включая и «европоцентричные интерпретации».

Двор правителя Сельджуков Тогрула III / Wikimedia Commons

Историк Василий Бартольд, например, полагал, что енисейские кыргызы были «отуреченными остяками» — коренными жителями Сибири, а немецкий ученый Вильгельм Шот считал их отуреченными самоедами. Однако эти гипотезы не подтверждаются лингвистическим анализом. Венгерский востоковед Лайош Лигети предполагал, что енисейские кыргызы имели индоевропейское происхождение, а французский тюрколог Жан-Поль Ру, напротив, полагал, что даже на тот период язык кыргызов был однозначно тюркским. Тут стоит напомнить, что большая часть подобных обобщений возникла в эпоху крайне ограниченной информации о народах Центральной Азии.

Как бы то ни было, в середине 6 века, когда тюркский каган Мухан попытался подчинить северные земли, кыргызский правитель признал формальную зависимость, в обмен обязавшись поставлять им знаменитое оружие из Минусинской котловины — важного металлургического центра каганата. В 581 году, воспользовавшись распадом Тюркского каганата, кыргызы на время освободились, но позже они вновь оказались в зависимости сначала от Восточного, а затем и Второго Тюркского каганата.

Особую роль в укреплении позиций енисейских кыргызов сыграл Барсбек, который объединил племена Енисея, заключил союзы с врагами каганата и превратил кыргызов в ключевую силу сопротивления тюркскому владычеству. Впоследствии Капаган — каган Восточно-тюркского каганата, признал за ним титул кагана и даже выдал за него дочь своего предшественника Кутлуга Эльтериша. Так, хотя и временно, кыргызское государство уравнялось с Тюркским каганатом. Барсбек активно вёл внешнюю политику, направлял посольства в Китай. Тюркские эпитафии отмечали кыргызского кагана своим главным врагом, и зимой 710–711 годов войско двух великих тюркских военачальников Тоньюкука и Кюль-тегина, пройдя через Саяны, внезапно атаковало, убив Барсбека в битве в Черни Сунга, подчинив его народ.

Барсбек / open.kg / Wikimedia Commons

До падения Второго Тюркского каганата в 745 году кыргызы не участвовали в вооружённых конфликтах в регионе и активизировались лишь после его распада, когда главной угрозой стал усиливающийся Уйгурский каганат. В 751 году кыргызы вместе с чикамиi

А как насчёт «Кыргызского великодержавия»?

Уйгурское господство стало самым долгим периодом внешнего подчинения в истории енисейских кыргызов. Лишь в 820 году они освободили Минусинскую котловину, и с этого времени началась двадцатилетняя война между кыргызами и Уйгурским каганатом.

К 840 году, когда Уйгурский каганат переживал кризис, кыргызы начали наступления на его южные земли. Поражения усиливали нестабильность каганата, и в решающем сражении стотысячное кыргызское войско разгромило уйгуров. Взятие кыргызами столицы Орду-Балыка положило конец каганату.

Академик Бартольд назовёт этот период «кыргызским великодержавием», и споры вокруг него ведутся до сих пор: не преувеличение ли это и по каким критериям он это оценивал? Разумно предположить, что этим он хотел подчеркнуть масштаб кыргызского государства, сопоставляя его с другими крупными государственными образованиями Евразии. В любом случае, в результате завоеваний кыргызов во второй половине 9 века границы их влияния расширились от верховьев Амура на востоке до восточных предгорий Тянь-Шаня на западе. Археологические находки подтверждают обширную географию Кыргызского каганата. Погребения с трупосожжением и характерными надписями обнаружены в Горном Алтае, Туве, Восточном Казахстане и Минусинской котловине.

Высокие каменные менгиры на месте древнего захоронения. Хакасия / Getty Images

Впервые в истории степной Евразии, выходцы из Южной Сибири создали степную империю, а в 11–12 веках Кыргызский каганат уже граничил с монголоязычными племенами. И только после поражения от киданей каганат распался на два княжества — Кем-Кемджиут и Кыргыз.

Культура енисейских кыргызов

Культура енисейских кыргызов представляет собой уникальный синтез древних южносибирских культур и традиций кочевых народов евразийских степей. Особенно ярко она проявляется в так называемых «чаатасах» (каменных воинах) — уникальных некрополей нового типа, относящихся к культуре енисейских кыргызов 6–9 веков.

Уйбатский чаатас. Хакасия / Wikimedia Commons

Руническая письменность также занимает важное место в культуре енисейских кыргызов. В 7–8 веках древнетюркские государства Центральной Азии создали свою собственную систему письма, известную как «руническая письменность». Кыргызский вариант алфавита включал 39 знаков, не соединявшихся между собой в письменной форме. Эти знаки были отлично приспособлены для вырезания на дереве и камне. Надписи, как правило, наносились горизонтально и читались справа налево. На сегодняшний день в долине Верхнего Енисея, на территории современной Тувы и Хакасии, известно около 200 памятников рунической письменности, относящихся ко времени существования Кыргызского каганата.

Енисей и Тянь-Шань: путь одного народа?

Связь между енисейскими и тянь-шанскими кыргызами и по сей день остаётся одной из самых дискуссионных тем в исследовании этногенеза кыргызского народа. Версии тут диаметрально противоположные — от полного отрицания преемственности до признания енисейских кыргызов важнейшей составляющей этнического формирования.

Кыргызские женщины. Кыргызстан, Субаши, 1930-е годы / Getty Images

Ещё в 18 веке немецкий историк Герхард Миллер предположил родство тянь-шанских кыргызов с енисейскими. Гипотезу эту поддержали и другие исследователи, такие как Карл Риттер и Юлиус Клапрот, указывая на схожесть этнонимов и возможное переселение с Енисея на Тянь-Шань в конце 17 века. Иакинф Бичурин, напротив, считал енисейских и тянь-шанских кыргызов разными народами, ссылаясь на китайские хроники и отсутствие миграционных преданий, однако его мнение не стало преобладающим.

Сторонники теории переселения считают, что часть енисейских кыргызов переместилась в 9–10 веках, в период расцвета Кыргызского каганата, на юг. Они опираются на танские источники о походах в Восточный Туркестан и захвате Кучи, Бешбалыка и Уч-Турфана, а также на мусульманские хроники 10–12 веков, упоминающие кыргызов в соседстве с карлуками, уйгурами и ягмаi

Согласно другой теории, формирование современного кыргызского народа связано с кимако-кыпчакским компонентом. Её сторонники утверждают, что основу этноса составили племена, вытесненные с Алтая и Прииртышья в период чингизидских междоусобиц. После переселения на Тянь-Шань они ассимилировались с местными тюркскими и монгольскими народами. Эта гипотеза отрицает прямую связь с енисейскими кыргызами, однако подвергается критике за недостаточную оценку других факторов формирования этноса.

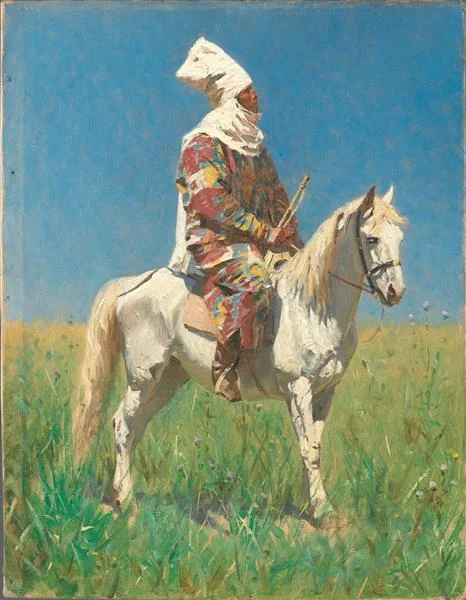

Василий Верещагин. Кыргызская женщина. 1873 год / WikiArt.org

Однако антропологические и культурные сходства с алтайцами могли возникнуть в Джунгарии или Монгольском Алтае, да и археологические данные не подтверждают существование кимакско-кыргызской культуры на Прииртышье или Тянь-Шане. Кипчаки же двинулись на запад, поэтому считается, что значение кимакского компонента не могло быть определяющим.

Известный археолог-востоковед Леонид Кызласов, например, категорически отрицал наличие этногенетической связи между енисейскими и тянь-шаньскими кыргызами, утверждая, что на Енисее проживали не кыргызы, а так называемые «древние хакасы». По его утверждению, этноним «кыргыз» был позднее заимствован тюркоязычными группами, служившими монгольским правителям, и поселились они на Тянь-Шань лишь в позднее Средневековье. Но и эта гипотеза критикуется за методологическую слабость, ошибочные лингвистические трактовки китайских иероглифов и отсутствие археологических подтверждений.

С середины 20 века в науке утвердилось представление о сложном и многоуровневом этногенезе кыргызского народа, основанном на волнах миграций, процессах ассимиляции и интеграции, происходивших на фоне распада средневековых государств Центральной Азии. Этот процесс опирался на многослойное родоплеменное и культурное наследие, охватывающее как Енисей, так и Тянь-Шань.

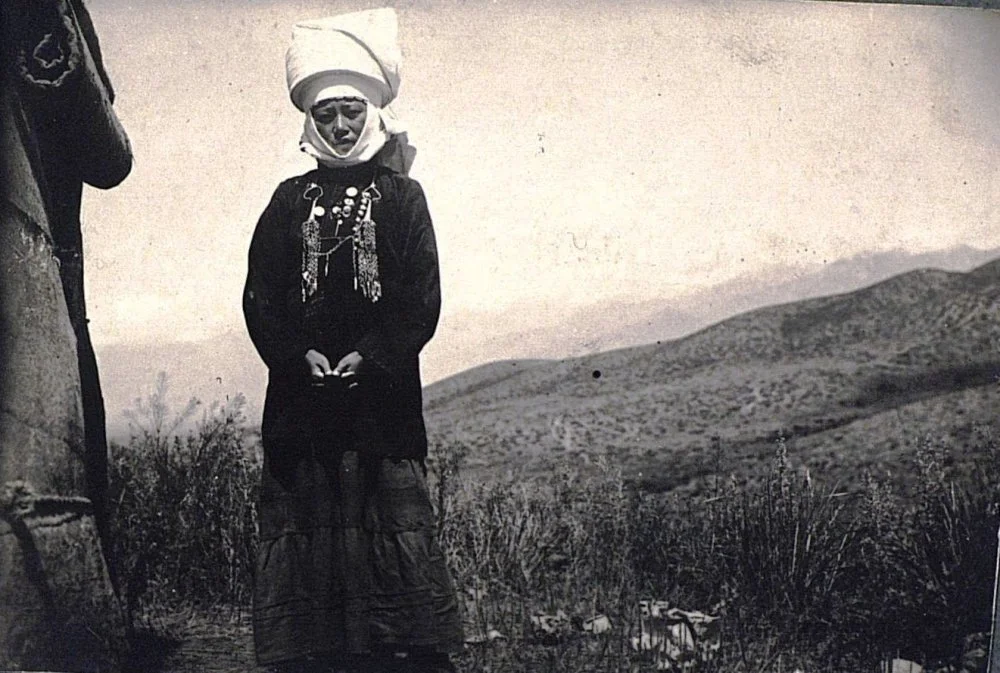

Кыргызская женщина. 1894 год / Romanov empire

Особое место в этногенезе занимают енисейские кыргызы, влияние которых прослеживается в разных сферах. В языковом отношении в современном кыргызском языке сохранились архаизмы и элементы, сходные с орхоно-енисейскими надписями, а также с лексикой хакасского, тувинского, шорского и алтайского языков. Антропологические исследования выявили у современных кыргызов устойчивые южносибирские признаки. Преемственность подтверждают и этногенетические легенды, в частности миф о сорока девушках, известный как в средневековых преданиях енисейских кыргызов, так и в исламизированной форме у тянь-шаньских кыргызов. В этнографическом плане фиксируются общие этнонимы и культурные черты с саяно-алтайскими народами.

В любом случае важно помнить, что наряду с енисейскими кыргызами значительную роль в этногенезе сыграли тюркские и монгольские племена Тянь-Шаня, а также прежние этнополитические образования региона — Караханиды, Улус Чагатая и Моголистан. Ведь уже в 15 веке Мухаммед Хайдар упоминал кыргызов как местное население Тянь-Шаня, что свидетельствует о завершении ключевых этапов их формирования. Таким образом, современный кыргызский народ — результат длительного, многослойного и полиэтничного процесса, в котором енисейские кыргызы занимают ключевое, но не исключительное место.

ЧТО ПОЧИТАТЬ

- Taşağıl, Ahmet. (2023). Eski Türk Tarihi: Türklerin Kökeni, Yönetimleri ve Çin ile İlişkileri. İstanbul.

- Алексеев В.П. (1956). Хакасы, енисейские киргизы, киргизы // Труды Киргизской археолого-этнографической экспедиции, т. 1. М., с. 114–115.

- Азбелев П.П. (б.г.). Древние кыргызы. Очерки истории и археологии. [Электронный ресурс]: http://kronk.spb.ru/mono/5.01.htm

- Бартольд В.В. (1963). Киргизы. Исторический очерк // Сочинения, т. 2, ч. 1. М.: Вост. лит., с. 471–543.

- Бернштам А.Н. (1947). История кыргыз и Киргизстана с древнейших времен до монгольского завоевания // Краткие сообщения института истории материальной культуры, вып. XVI. М.–Л., с. 176.

- Бичурин Н.Я. (1951). Собрание сведений о народах, обитавших в Средней Азии в древние времена, ч. 1. М.–Л., с. 350–357.

- Боровкова Л.А. (1989). Запад Центральной Азии во II в. до н. э. – VII в. н. э. М.: Наука.

- Бутанаев В.Я., Худяков Ю.С. (2000). История енисейских кыргызов. Абакан: Изд-во Хакасского государственного университета им. Н.Ф. Катанова.

- Michael R. Drompp (1999). "Breaking the Orkhon tradition: Kirghiz adherence to the Yenisei region after A. D. 840". Journal of the American Oriental Society. 119 (3): 390–403.

- Евтюхова Л.А. (1948). Археологические памятники Енисейских кыргызов (хакасов). Абакан.

- Жолдошов Р. (2000). Значение генеалогических преданий в изучении этнической истории кыргызского народа. Бишкек.

- Караев О. (1968). Арабские и персидские источники XI–XII веков о киргизах и Киргизии. Фрунзе, с. 30–93.

- Караев О.К. (1966). К вопросу о передвижении киргизов на Тянь-Шань и ассимиляции местных племен в XIII - XV веках // Советская этнография. № 4.

- Кызласов Л.Р. (1959). О связях киргизов Енисея и Тянь-Шаня // Труды Киргизской археолого-этнографической экспедиции, т. III. Фрунзе, с. 104–116.

- Кляшторный С.Г., Мокеев А.М., Мокрынин В.П. (1988). Основные этапы этногенеза киргизского народа // Тюркология-88. Фрунзе, с. 42–43.

- Мокеев А.М. (2010). Кыргызы на Алтае и на Тянь-Шане. Бишкек.

- Мухаммед Хайдар Дулати (1999). Тарих-и Рашиди. Пер. с перс. А.У. Урунбаева, Р.П. Джалиловой, Л.М. Епифановой. 2-е изд., доп. Алматы: Санат.

- Петров Е. (1963). Очерк происхождения киргизского народа. Фрунзе, с. 47–95, 130–145.

- Савинов Д.Г. (1984). Народы Южной Сибири в древнетюркскую эпоху. Л.: Изд-во ЛГУ.

- Худяков Ю.С. (1980). Вооружение енисейских кыргызов VI–XII вв. Новосибирск.

- Юнусалиев Б. (1959). Киргизская лексикология. Фрунзе.

- Яхонтов С.Е. (1970). Древнейшие упоминания названия "киргиз". Б.м.

- Материалы по истории кыргызов и Кыргызстана (Извлечения из китайских источников II в. до н. э. – XVIII в.), т. 2. (2003). Бишкек: Кыргызско-турецкий университет "Манас".

- Pulleyblank, Edwin G. (1990).The Name of the Kirghiz. Central Asiatic Journal, 34(1–2), Wiesbaden: Harrassowitz Verlag. s. 98–99.