Курт — один из ключевых продуктов традиционной кухни казахов. Его значимость всегда определялась не только питательной ценностью. Он был символом выживания, основой зимних запасов и составной частью культурных практик. Исследовательница Алия Болатхан собрала исторические материалы 18–20 веков, в которых упоминался курт и способы его приготовления, чтобы оценить, какое значение он имел для кочевников.

Самый древний курт

В 1947 году при раскопках Пазырыкского кургана археологи обнаружили мешок с сыром, оставленный в гробнице в качестве жертвенной пищи. Оказалось, что этому сыру более 2500 лет. Скорее всего, он был прообразом курта — высушенного творога, предназначенного для длительного хранения.

Китайские хроники сообщают, что кочевники уже в 1 тысячелетии до н.э. готовили кумыс и сыр. Эти сведения подтверждаются как археологическими, так и этнографическими источниками.

Откатчик рудника и стахановец Бектурганов Ж. со своей семьей. Поселок Ачисай. 1948 / ЦГА КФДЗ РК

Для жителей степи курт был не просто едой, а формой адаптации к природным условиям. И, несмотря на удобство хранения продукта в готовом виде, сам рецепт курта был не таким уж простым.

Процесс заквашивания

Эта часть процесса играла важнейшую роль в приготовлении курта и других молочных продуктов. В традиционном казахском хозяйстве использовались как специфические, так и неспецифические закваски.

К специфическим относились айран, кумыс, сузбеi

В ряде исторических источников зафиксированы упоминания о нестандартных средствах заквашивания — таких, как серебряные кольца, монеты, сажа от копчёной жилы, семена дыни.

Эти природные и бытовые объекты хоть и не были ферментами в прямом смысле, выступали носителями естественных микроорганизмов, способных запустить процесс брожения.

Применение подобных неспецифических заквасок часто давало непредсказуемый результат: молоко скисало неравномерно или же процесс приходилось повторять несколько раз. Постепенно, по мере добавления свежих порций молока, в смеси накапливались необходимые микроорганизмы — и формировалась устойчивая культура, которая давала уже более надёжный результат.

Женщина делает курт (курут). Долина Пшарт в горах Памира, Горно-Бадахшанская автономная область, Таджикистан / Alamy

Зафиксированы свидетельства, что закваски передавались по наследству, тщательно оберегались и хранились. В каждом ауле хорошо знали, у кого самый надёжный «ұйытқы» — айран с устойчивой закваской, и при необходимости обращались к этим хозяйкам за порцией.

Получение основной массы курта

Вариант «Айран-Іркіт». Молоко кипятили и оставляли остужаться до температуры, при которой можно было добавлять закваску. Затем молоко плотно закрывали и оставляли в тёплом месте на 3–4 часа. В зависимости от температуры окружающей среды получался густой кисломолочный продукт — айран. Его употребляли в свежем виде, а также использовали как сырьё для дальнейшего взбивания масла.

После взбивания масла из айрана оставался тот самый ыркыт. Жидкость переливали в большой котёл и кипятили на медленном огне, постоянно помешивая до получения густой массы. Готовую массу сливали в тканевые мешки и подвешивали, чтобы стекла сыворотка (сары су). То, что оставалось в мешках, приобретало плотную творожистую консистенцию и служило основой для курта.

Акзель Бейсембай. Приготовление курта / Qalam

Вариант «Айран–Сүзбе». Существовал также способ получения курта без промежуточного этапа взбивания масла. Готовый айран, приготовленный описанным выше способом, сливали в мешки и подвешивали на день-два для отделения сыворотки. В результате получалась густая и концентрированная творожистая масса — «сүзбе». Её употребляли как самостоятельный продуктi

Форма курта

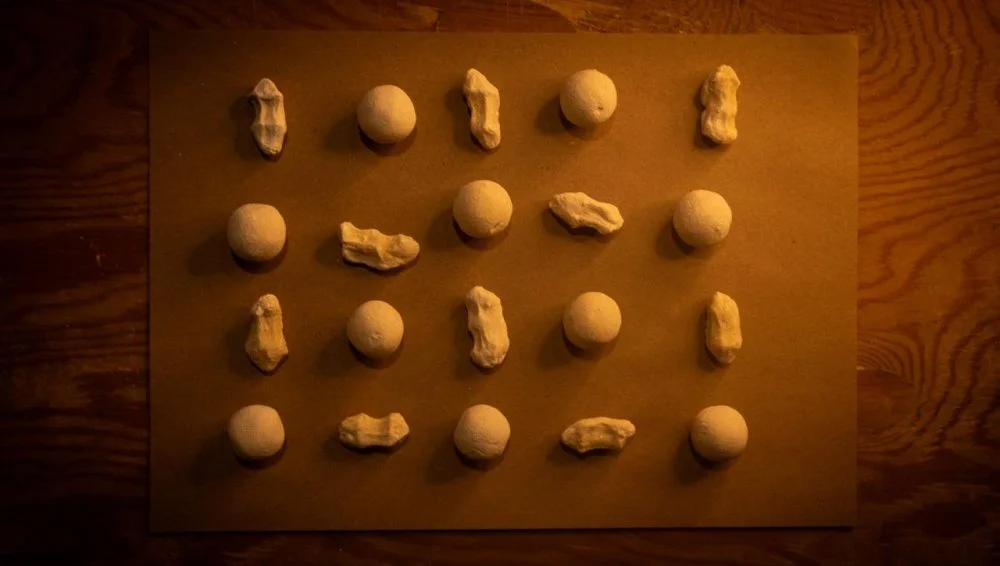

После получения густой творожистой массы, оставшейся после отделения сыворотки, следующей стадией было формирование курта. Форма курта могла быть различной и зависела от его назначения, локальных традиций региона, плотности полученной основной массы и других условий.

Акзель Бейсембай. Курт / Qalam

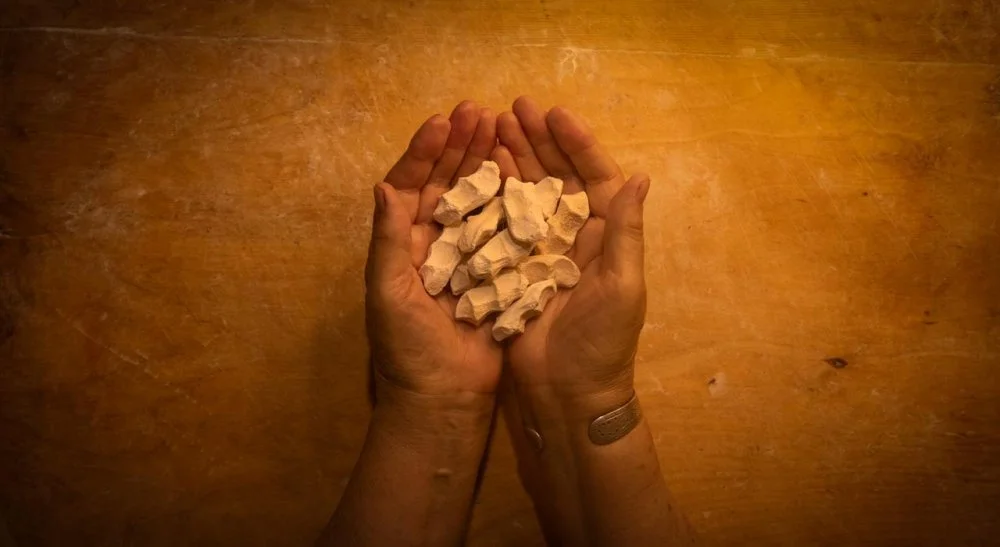

В наиболее распространённом варианте масса вручную сжималась в ладони. Такая разновидность называлась «сықпа құрт» — от слова «сығу» (сжимать). «Сықпа құрт» визуально определялся по характерным отпечаткам пальцев на поверхности. Чаще всего подавался к чаю и использовался в свежем или слегка подсушенном виде.

Другой популярной формой были шарики — «дөңгелек құрт», которые удобно было сушить и хранить в мешках. Такой курт чаще готовили для длительного хранения, особенно на зиму. Встречались и мелкие кусочки без чёткой формы: их часто готовили наспех и использовали преимущественно для растворения в горячих жидкостях — воде, сорпе (бульонe) или көжеi

Существовала и техника, при которой творожистую массу выкладывали в большую чашу и оставляли подсыхать. На поверхности образовывалась плотная корка, которую затем отламывали вручную. Такой тип курта назывался жарма құрт — от слова «жару» (отламывать). Он отличался постепенной послойной сушкой.

Акзель Бейсембай. «Сықпа құрт» / Qalam

Процесс формирования курта нередко представлял собой коллективную деятельность, в которую были вовлечены несколько женщин одной семьи или аула. Это создавало условия для женского сотрудничества, обмена опытом и закрепления практик в поколениях.

После курт сушили на солнце: либо на плоском деревянном блюде (табақ), либо на циновке из чиевых стеблей (өре ши), либо на специальных подставках (өре, сөре).

Виды курта

Разнообразие форм, текстур и способов приготовления курта позволяет говорить не только о его функциональной вариативности, но и о богатой системе локальных знаний. Многообразие форм и способов приготовления демонстрирует, насколько адаптивной была система традиционного молочного производства. Существенную роль играли и региональные различия. Например, в Жетысу был распространён способ холодного приготовления — «туздалған құрт», при котором густую массу не кипятили, а только отцеживали сыворотку и формировали изделия.

Этнографические исследования советского периода неоднократно отмечали, что курт использовался в обрядах, связанных с пожеланием плодородия (шашу), его брали в дорогу и преподносили старшим.

Если попытаться типологизировать формы и способы приготовления курта, можно выделить несколько групп.

По исходному продукту: из «іркіт» (пахты), остающейся после взбивания масла из айрана или катыка; из «айрана-сүзбе»; «ашы құрт» — кислый курт из сильно скисшего айрана.

По технологии приготовления: «қайнатқан құрт» — полученный после длительного кипячения массы; «тұздалған құрт» — солёный курт, отжатый и высушенный без термической обработки; «жарма құрт» – высушиваемый послойно, с отламыванием верхней корки.

По форме приготовления: «сықпа құрт» — формируется вручную с отжимом в кулаке; «дөңгелек» — курт в форме шариков.

По сезонности: зимний курт, чаще всего «дөңгелек» или «жарма», предназначался для длительного хранения и употребления зимой с сорпой или көже; курт к чаю, преимущественно «сықпа», подавался в свежем или подсушенном виде и мог употребляться вне зависимости от сезона.

Почему курт — это не сыр

В русскоязычных публикациях царского и советского периодов курт часто называли «сушёным сыром». Однако с технологической, функциональной и культурной точек зрения курт отличается от сыра. Курт изготавливается не путём свертывания молока и последующего созревания, как это характерно для большинства видов сыров, а через длительное выпаривание и сушку.

Курт не проходит ферментацию в классическом смысле и не зреет. Его назначение — в первую очередь утилитарное, а уже потом гастрономическое. Он должен долго храниться и не портиться независимо от условий быта.

Женщины продают курт в придорожном ларьке у национального парка «Алтын-Эмель». Алматинская область, Казахстан / Alamy

Многие источники отмечали, что курт ценился за свою питательность и антисептические свойства, указывали, что он «предохраняет от цинги» и применяется при желудочно-кишечных расстройствах.

При болях в желудке готовили раствор курта в горячей воде — насыщенный, согревающий и успокаивающий напиток. В некоторых источниках сообщалось, что курт заменял чай и служил диетической пищей в период восстановления.

Курт в прошлом и сегодня

Курт, каким мы его знаем сегодня, — это результат многолетних трансформаций, связанных как с технологиями, так и с образом жизни. Одно из ключевых изменений связано с внедрением сепараторов — устройств, которые начали активно распространяться в казахских хозяйствах с 1920-х годов в рамках аграрной модернизации.

До этого масло отделяли вручную, взбивая айран или катык в больших бурдюках. Этот процесс позволял сохранять определённую структуру сырья: в массе оставалась часть жира, придававшая курту мягкость, насыщенность и сбалансированный вкус.

Самуил Дудин. Фотография из альбома «Казахи Семипалатинской области». 1899 / romanovempire.org

С внедрением сепаратора молоко поступает в обработку почти полностью обезжиренным. Как отмечал Ф. Фиельструп ещё в 1927 году, курт, приготовленный из такого молока, становился особенно жёстким, темнее по цвету и горьковатым на вкус. Его реже подавали к чаю, чаще хранили как стратегический запас на зиму.

До начала 20 века именно овечье молоко лежало в основе молочного производства казахов. Из него готовили не только айран и катык, но и зимние запасы — крупные куски «курт кесек», рассчитанные на длительное хранение в суровых условиях степи. Оно гуще и жирнее коровьего. Его жирность может доходить до 9%. Курт из овечьего молока был мягче, калорийнее и ценился выше.

По данным экспедиции 1922 года, в структуре потребления молока казахской семьёй коровье составляло лишь 10%, в то время как овечье — больше 30%. В бедных кочевых хозяйствах, где не держали коров и кобыл, овечье молоко было основой рациона.

Акзель Бейсембай. Курт / Qalam

Сегодня рецептура, технология и повседневные практики приготовления курта заметно изменились. Курт утратил статус стратегического продукта выживания, но не исчез из культуры — напротив, остался важным символом, маркером идентичности и связи с прошлым. И в этом его настоящая ценность.

ЧТО ПОЧИТАТЬ

-

С. Болотов. С Сыр-Дарьи. 172–196 с. // Русский вестник. 1866, №3. Том 62. (Журнал литературный и политический, издаваемый М. Катковым).

-

И. Словцов. Путевые записки, веденные во время поездки в Кокчетавский уезд Акмолинской области в 1878 году. 1–152 с. //Записки Западно-Сибирского отдела ИмпРГО. Книга 3. — Омск, 1881.

-

А. Никольский. Путешествие на Озеро Балхаш и в Семиреченскую область//Записки Западно-Сибирского отдела ИРГО. Кн. VII, вып. I. — Омск, 1885. 93 с.

-

Колесник Н. Н. Молочность киргизского скота Семипалатинской губернии, 330–347 с. //Ф.Г. Добржанский Я.Я., Лус Б.П., Войтяцкий и др. Домашние животные Семипалатинской губернии. Вып. 8.Ч.2. — Ленинград: АН СССР, 1928. 348 с.

-

Лус Я. Я., И Медведев Н.Н. Курдючная овца Семипалатинской губернии. 176–265 с. //Ф.Г. Добржанский Я.Я., Лус, Б.П., Войтяцкий и др. Домашние животные Семипалатинской губернии. Вып. 8. Ч. 2. — Ленинград: АН СССР, 1928. 348 с.

-

Руденко Сергей. Горноалтайские находки и скифы. — Москва; Ленинград: Изд-во Акад. Наук СССР, 1952. 268 с.

-

В. В. Востров и И. В. Захарова. Материальная культура, 400–429 с. // Народы Средней Азии и Казахстана в 2 х томах /под ред. С. П. Толстова, Т. А. Жданко, С. М. Абрамзона, Н. А. Кислякова. — Москва: Изд-во Академии наук (Ин-т этнографии им. Н. Н. Миклухо-Маклая Акад. наук СССР). Т. 2. 1963. 778 с.

-

Культура и быт казахского колхозного аула /отв. ред. А.Х. Маргулан, В.В. Востров. — Алма-Ата: Наука, 1967. 303 стр.

-

Муканова Т.А. Молочное хозяйство казахов в дореволюционный период. Диссертация канд. ист. наук. — Алма-Ата: Институт истории, археологии и этнографии им. Чокана Валиханова, 1970. 250 стр.

-

Толыбеков Сергали. Кочевое общество казахов в XVІІ–начале XX века. — Алма-Ата: Наука, 1971. 633 с.

-

Сариев Ибұлла. Дастарқан. — Алматы: Қазақстан баспасы, 1974. 122 б.

-

Р. А. Ходжаева. Молочная пища и утварь, 115–127 с. //Хозяйство казахов на рубеже XIX–XX веков: Материалы к историко этнографическому атласу. — Алма-Ата: Наука, КазССР, 1980. 256 с.

-

Шаханова Нуриля. Традиционная пища казахов как историко-этнографический источник: По материалам кочевых и полукочевых групп: диссертация ... канд. историч. наук. Институт Этнографии Академии Наук СССР (Ленинградская часть). — Ленинград, 1987. 224 с.

-

Бекмаханов, Ермухан. Казахстан в 20–40 годы XIX века [2-е изд.]. — Алма-Ата: Ӄазаӄ университетi, 1992. 397 с.

-

Аргынбаев Халел. Народные знания казахов и их жизнеобеспечивающие функции, 172–228 с. //Традиционная культура жизнеобеспечения казахов: очерки теории и истории. — Алматы: Гылым, 1998. 234 с.