Медь для кочевников всегда была чем-то большим, чем просто металл. Её сравнительно легко добывать и обрабатывать, она поддаётся ковке без огня, поэтому идеально подходит и для быта, и для украшений. В степях Центральной Азии этот металл, помимо утилитарного, обрел еще и символическое значение: в традиционной культуре казахов медь считалась источником силы и магической защиты. Кандидат исторических наук, исследовательница Салтанат Асанова рассказывает, как медь прошла путь от сакрального металла до символа цивилизации.

Несмотря на то, что медь — один из древнейших металлов, освоенных человеком, будь то в самородном виде или после выплавки из руды, именно с ней и ассоциируется рождение цивилизаций — более сложных и технически продвинутых обществ. Ведь недаром за этим металлом закрепились названия двух эпох в развитии человечества: медный и бронзовый век. С последним мы связываем не только улучшение обработки металлических сплавов и развитие горно-металлургических технологий, но и развитие письменности, науки, сложных иерархических социальных структур, верований и эстетики. И территория Казахстана с ее огромными и богатыми залежами медной руды, уникальными археологическими артефактами из меди, особенной техникой и эстетикой металлообработки издревле была и до сих пор остается колыбелью освоения меди и ее сплавов.

Самородная медь / Getty Images

Только вот в отличие от других регионов мира с древней историей производства меди, у нас этот благородный металл давно обрел особую сакральную, символическую, а порой и магическую силу. Ведь неслучайно именно из сплава меди и еще шести металлов, именуемых «восточной бронзой», изготовлялись печати-перстни казахских ханов, олицетворяя единство и силу народа.

Медь в языке и мифах

В казахском языке медь называется мыс, а самый распространенный ее сплав — жез (латунь). Эти термины вышли далеко за пределы ремесленного словаря: они стали частью фольклора и мифологии. В образах священных животных, связанных с зооморфными божествами, встречается «Жез киік» (медная или латунная сайга), а также волшебный конь «Жез тұяқы Жиренше» (Жиренше с латунными копытами), который, по легенде, не только спасал своего хозяина, но и говорил человеческим голосом.

Мотив меди проявляется и в именах двух величественных персонажей казахских мифов и сказок — «Мыстан кемпір» (медная ведьма) и «Жезтырнақ» (женщина с медными когтями) — хозяйка зверей и медных руд.

Церемониальное украшение саков в виде коня. Бронза. 4-1 век до н.э. / Wikimedia Commons

Этнографы объясняют этот феномен не случайностью, а символикой: медь воспринималась как металл, связанный с землёй и огнём — то есть с подземным миром и процессом плавки руды. В алтайской и древнетюркской мифологии медь, наряду с огнём, водой и землей, ассоциировалась как с созидательной силой и источником счастья, так и с опасностью. В мифологическом сознании кочевников эти ассоциации переносились на женские образы. Персонажи с «медными» атрибутами олицетворяли власть над скрытыми, хтоническими силами и одновременно отражали социальные представления о женском начале — двойственном, способном быть и созидательным, и разрушительным.

Медь в повседневности и обрядах

Для кочевников медь была не только утилитарным материалом, но и частью символического мира. Особую роль в нем играл медный казан, который считался главным атрибутом хозяйства и символом родового единства.

Ещё в скифо-сакскую эпоху такие котлы имели особый, ритуальный статус. Сакские медные котлы украшались изображениями священных животных и использовались в обрядах. Их значение отмечал даже Геродот, рассказывая о котле скифского царя Арианта вместимостью почти двадцать тысяч литров.

Сакский котёл. Курган Солоха. 5 век до н.э. / Государственный Эрмитаж. Санкт-Петербург

С распространением ислама в Центральной Азии казаны из медных сплавов приобрели культовый статус в суфийских обителях. Самый известный из них — Тайқазан в мавзолее Ходжи Ахмета Яссауи в Туркестане — был отлит из сплава семи благородных металлов, включая медь.

Тайказан в мавзолее Ходжи Ахмета Яссауи в Туркестане / Getty Images

Позднее, в 19 веке, этнографы фиксировали использование больших медных котлов на поминальных асах, а археологические находки в Жетысу подтверждают древность этой традиции.

Рядом с казаном в повседневной жизни и обрядах появлялись другие медные предметы: «табақ» (блюдо), «шәугім» (чайник), «кесе» (чаши для кумыса). Особое место занимали ритуальные вещи. «Жез леген» (таз) использовали при омовениях — и на свадьбах, и в похоронных церемониях. А «жез қоңырау» (колокольчики), подвешенные к коням или к детским люлькам, воспринимались как защита от всего дурного.

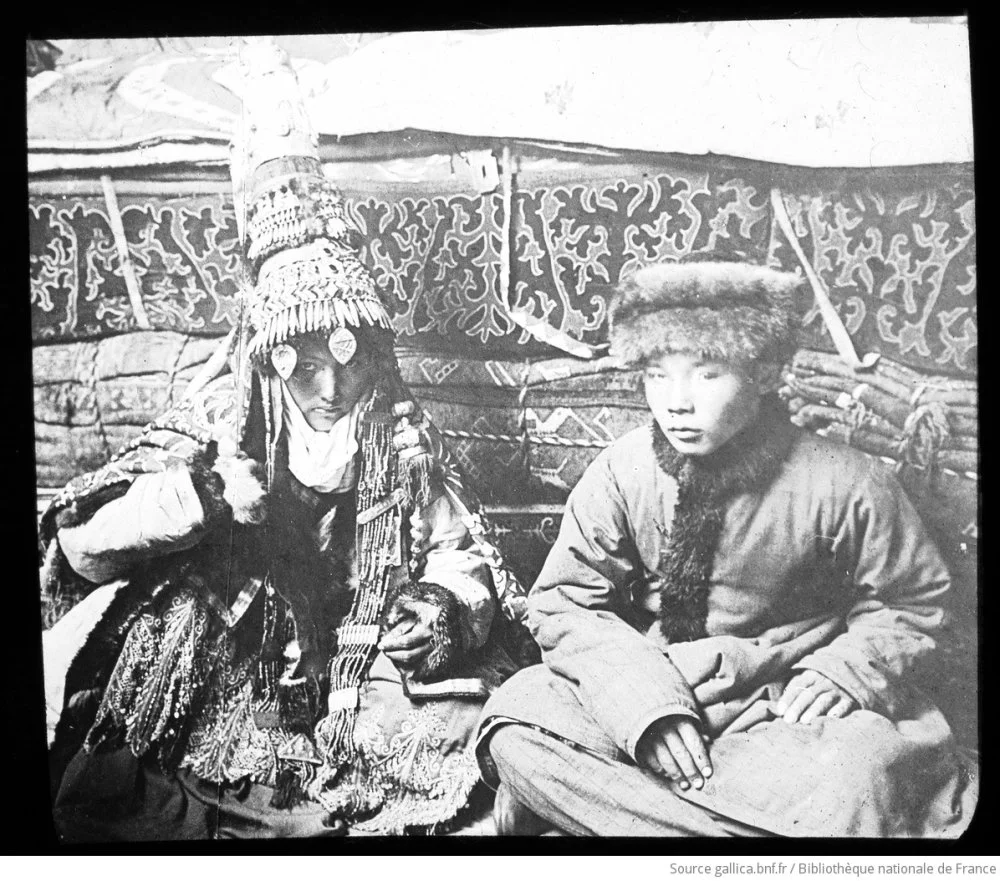

Молодая казахская семья. 19 век / Jules Marie Cavelier de Cuverville / Bibliothèque nationale de France / Gallica

Собранные этнографами коллекции 19 века подтверждают: медных вещей у казахов было много и самых разных. Но ценили их не только за красоту и прочность. Каждый предмет имел свою историю и нередко передавался по наследству. Медная утварь входила в «жасау» — приданое невесты, переходила из поколения в поколение и становилась частью памяти целого рода.

Женские украшения и эстетика меди

На территории Казахстана в разное время находили ювелирные изделия еще со 2-го тысячелетия до н.э., которые включали изысканные мужские и женские украшения из бронзы: браслеты, перстни, бляхи и подвески для одежды.

Со временем, медь и её сплавы у кочевников быстро стали любимым материалом для украшений. Всё решал цвет: тёплый красноватый блеск выделял металл среди других и делал его особенно привлекательным. Из меди делали «білезік» (браслеты), «сырға» (серьги), «шолпы» (подвески для кос) и «жүзiк» (кольца).

Археологи находят такие изделия в Жетысу и Южном Казахстане, датируя их 10-13 веками. И находки эти далеко не единичные: украшения встречаются повсюду, что говорит об их широкой популярности.

Казахская женщина. «Туркестанский альбом», 1872 год / Library of Congress

Но медь проявляла себя не только в украшениях. Она вошла и в язык поэтики. В фольклоре и песнях встречаются сравнения: «жез кірпік» (медные ресницы), «жез қанат» (медные крылья), «жез таңдай» (медное нёбо). Такие образы помогали описывать красоту, силу и даже особую звучность голоса.

А еще медь звучала. Её использовали для изготовления колокольчиков, бубенцов, накладок на музыкальные инструменты. Они звучали и в быту, и во время различных символических практик.

Акзель Бейсембай. Шолпы. 19 век / Из экспозиции Государственного музея искусств Республики Казахстан имени Абылхана Кастеева / Qalam

Особенно заметны были шолпы — те самые подвески на женских косах. Их звон был не просто украшением. Он создавал эффект своеобразного «акустического оберега»: лёгкий перезвон сопровождал девушку, когда она шла, и, как считалось, ограждал её от всего дурного.

Оберегала медь и мужчин. Так, у казахов было поверье, что камча (плеть) кочевника, украшенная латунью (сарыала қамшы), оберегала хозяина от нечистой силы.

Люди огня и металла

За каждой медной вещью стоял человек, чья профессия в степи считалась особенной: ұста — кузнец. Кузнец в кочевом обществе был больше, чем ремесленник. Он обладал знанием, которое делало его почти незаменимым: умел превращать руду в оружие, посуду, украшения и детали конского снаряжения. От его мастерства зависела и повседневная жизнь, и военная мощь.

Кузнецы занимали особое положение. Они не входили в жёсткую родовую иерархию, но пользовались уважением. Ведь они работали с огнём и металлом — стихиями, которые в традиционном мировоззрении связывались с высшими силами.

Именно поэтому в преданиях кузнецы часто стоят рядом с шаманами. В эпосах они выступают помощниками героев: снабжают их волшебным оружием, дают советы. А в реальности создают всё то, без чего кочевой быт был бы невозможен.

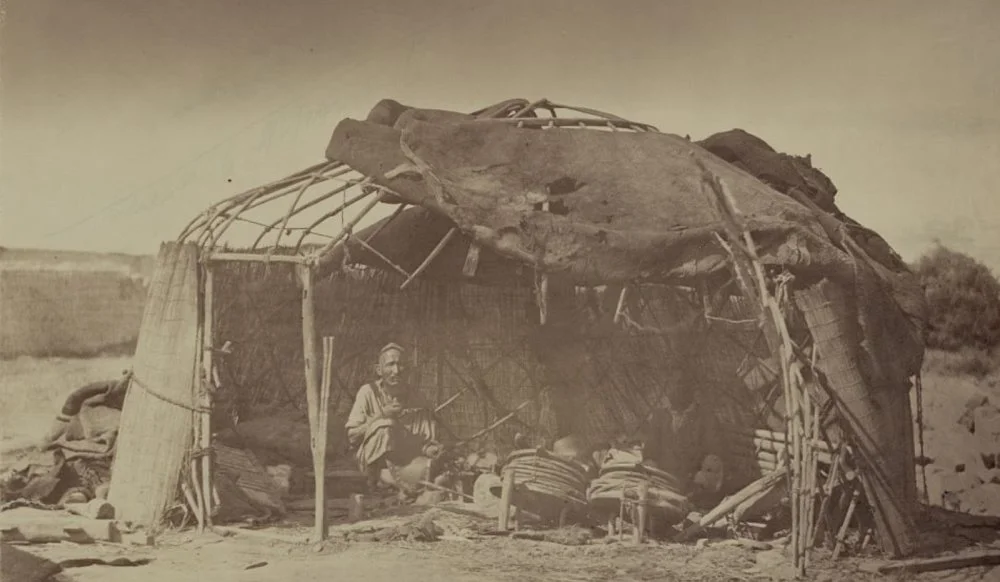

Полевая передвижная кузница. «Туркестанский альбом», 1872 год / Library of Congress

Кузнечное дело передавалось по наследству. У разных родов существовали целые династии мастеров. Учеников посвящали в ремесло через особые обряды.

Персидский историк Фазлаллах ибн Рузбихан отмечал: казахи унаследовали и развили искусные традиции кузнецов и ювелиров Золотой Орды. В городах действовали мастерские, занимавшие отдельные кварталы, а в степи существовали передвижные кузницы, где ковали оружие, утварь и украшения. Среди зергеров встречались и женщины.

Эпохи меди

История меди на территории Казахстана насчитывает более пяти тысяч лет. Археологи фиксируют следы добычи в Жезказгане, Успенском и Жезкентском месторождениях уже в 3-2 тысячелетиях до н.э.

Исследования показывают: только в районе Жезказгана древние горняки оставили сотни шахт и выработок. По подсчётам Алькея Маргулана, за бронзовый век здесь было добыто и выплавлено свыше 100 тысяч тонн руды — колоссальный объём для того времени. Для добычи тогда использовали примитивные технологии: каменные молоты, костяные орудия, огневой способ разрушения породы.

Андроновская культура сделала казахскую степь крупным центром металлургии Евразии: из местной меди изготавливали оружие, инструменты, украшения и ритуальные предметы, которые находят по всей степной зоне — от Урала до Алтая.

Бронзовый топор и нож. Андроновская культура. 16-12 века до н.э./ Wikimedia Commons

В железном веке и позже добыча меди не прекращалась. Сакские и усуньские племена, уже освоившие железо, продолжали использовать медь — прежде всего для украшений, котлов и зеркал.

В Золотой Орде наряду с серебряными активно использовались медные монеты — практичная и доступная валюта повседневной торговли. Эта традиция сохранилась и в Казахском ханстве, наследнице Улуса Джучи. В средневековых городах — Отраре, Таразе, Сыгнаке — из меди нередко чеканили деньги, о чём свидетельствуют археологические находки 10-14 веков.

Медные монеты Золотой Орды / ZENO.RU

Известно и то, что в 16 веке медь, в отличие от серебра, стабильно росла в цене.

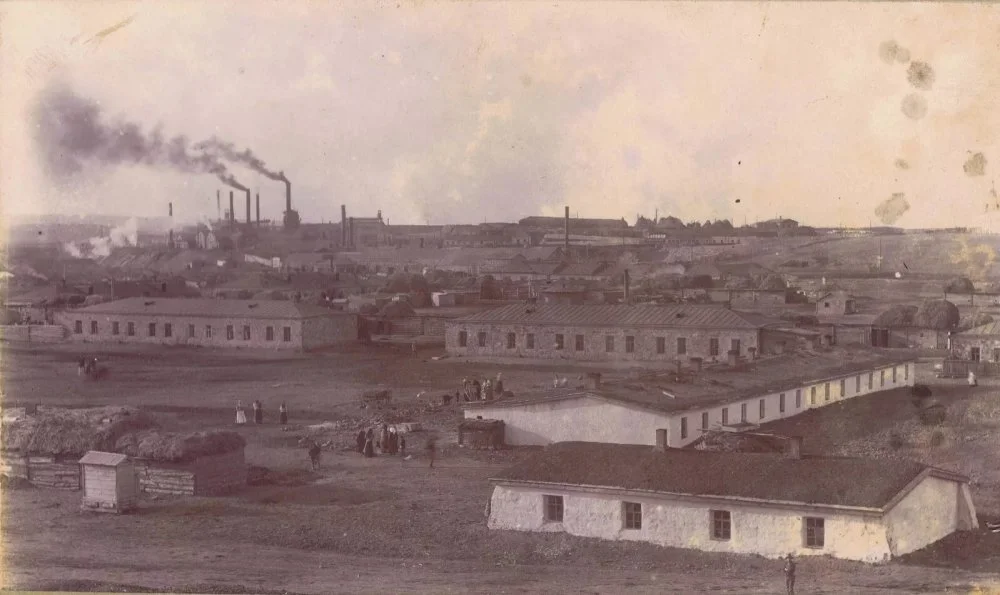

18-19 века стали временем промышленного освоения казахстанских месторождений. Российская империя открыла рудники в Жезказгане, на Алтае и в Центральном Казахстане. В 1830–40-е годы заработали казённые и частные медеплавильные заводы.

К концу 19 века Казахстан стал одним из главных центров добычи меди в империи. Успенский рудник, Жезказганские и Арысуйские разработки активно поставляли металл на переработку и экспорт. Причем богатые месторождения меди привлекали инвесторов как из Российской империи, так и из-за рубежа. Так, например, Успенскими медными рудниками управляла лондонская компания Spassky Copper Mine Company.

Спасский медеплавильный завод. 1913 год / Wikimedia Commons

В 1930-е годы Казахстан превратился в одну из опор индустриализации СССР. Во время Второй мировой войны казахстанская медь стала стратегическим ресурсом. Из неё делали оружие, боеприпасы, кабели связи. В послевоенные десятилетия республика закрепилась в статусе крупнейшего производителя меди в мире: Жезказганский рудник считался ключевым в СССР и одним из лидеров по запасам в мире.

Новая эпоха меди

Сегодня Казахстан стабильно входит в число мировых лидеров по добыче меди, которая идёт на экспорт по всему миру — от Европы до Китая. Металл при этом продолжает быть больше, чем просто ресурсом. Спустя тысячелетия медь остается частью повседневности, обрядов, языка и мифологии.

Можно сказать, что история меди в Казахстане не прерывалась — она просто изменила масштаб и технологический облик. Там, где когда-то трудились первые горняки и кузнецы, сегодня работают высокотехнологичные автоматизированные комплексы. Но суть процесса остаётся прежней: всё начинается с земли — с руды, которая, как и тысячи лет назад, превращается в металл, формируя основу прогресса.

Эта преемственность ощутима на современных медных предприятиях Казахстана. Здесь не просто поддерживают, а развивают древнюю традицию работы с медью, превращая её в технологическую основу XXI века.

Например, одна только компания KAZ Minerals в 2024 году произвела 380 тысяч тонн меди. Более 14 тысяч человек работают на предприятиях компании в Казахстане и Кыргызстане, продолжая древнее ремесло, только теперь — с технологиями XXI века.

Если когда-то металл добывали из руды вручную, то сегодня на месторождениях работают гигантские мельницы, впервые в Казахстане применённые в таком масштабе на предприятиях KAZ Minerals. Это оборудование, управляемое автоматизированными цифровыми системами, позволяет перерабатывать миллионы тонн сульфидной медной руды, превращая тяжёлый ремесленный труд прошлых веков в передовую инженерную науку.

Высокотехнологичные предприятия не только производят металл, но и меняют само понятие горного производства. Здесь работают автоматизированные комплексы, цифровые модели рудников и системы, которые минимизируют потери и повышают энергоёмкость. Каждая тонна меди — результат работы инженеров, операторов и аналитиков.

И в этом всём есть что-то символичное: медь, сопровождавшая кочевников как амулет и оберег, снова становится источником силы — но уже экономической и технологической.