Центральная Азия — колыбель древних традиций и место взаимодействия различных идеологий, культур и верований — издавна пленяла воображение путешественников из дальних и ближних стран. В своих ярких заметках и размышлениях они открывали, пусть и не всегда беспристрастно, уникальное окно в богатую мозаику жизни этого региона: шумные базары, кочевые обычаи и вечное культурное наследие. В этой серии статей Qalam представляет вашему вниманию отрывки из их рассказов и воспоминаний, охватывающих разные эпохи и раскрывающих многогранность региона.

Сегодня мы представляем вам отрывки из различных заметок о том, как казахи отмечали священный месяц Рамазан в 19 веке.

Интересно, что в путевых заметках второй половины 19 века о жизни казахов во время священного месяца Рамазана иногда можно встретить диаметрально противоположные наблюдения. Так, в «Материалах для географии и статистики России» по Казахской степи, составленных Л.Л. Мейером в 1865 году, казахи исправно молились, а вот оразой (постом) пренебрегали:

«Молитвы, предписанные магометанскою религией, киргизы творят довольно исправно, но посты мало соблюдают, особенно простой народ, по причине врожденной прожорливости их. Из молитв особенно важными считаются утренняя и вечерняя на заре, остальные соблюдаются не так строго. Вообще, хотя киргизы молятся довольно охотно, но имеют решительное отвращение от мечетей. Это отвращение до того сильно, что покойный хан внутренней орды Джигангер прибегал к весьма крутым мерам для возбуждения религиозных чувств в народе, именно: когда киргизы собирались в большом числе на ярмарку, устроенную при его ставке, то вдруг появлялось несколько конных русских казаков из конвоя хана и нагайками загоняли народ в мечеть».

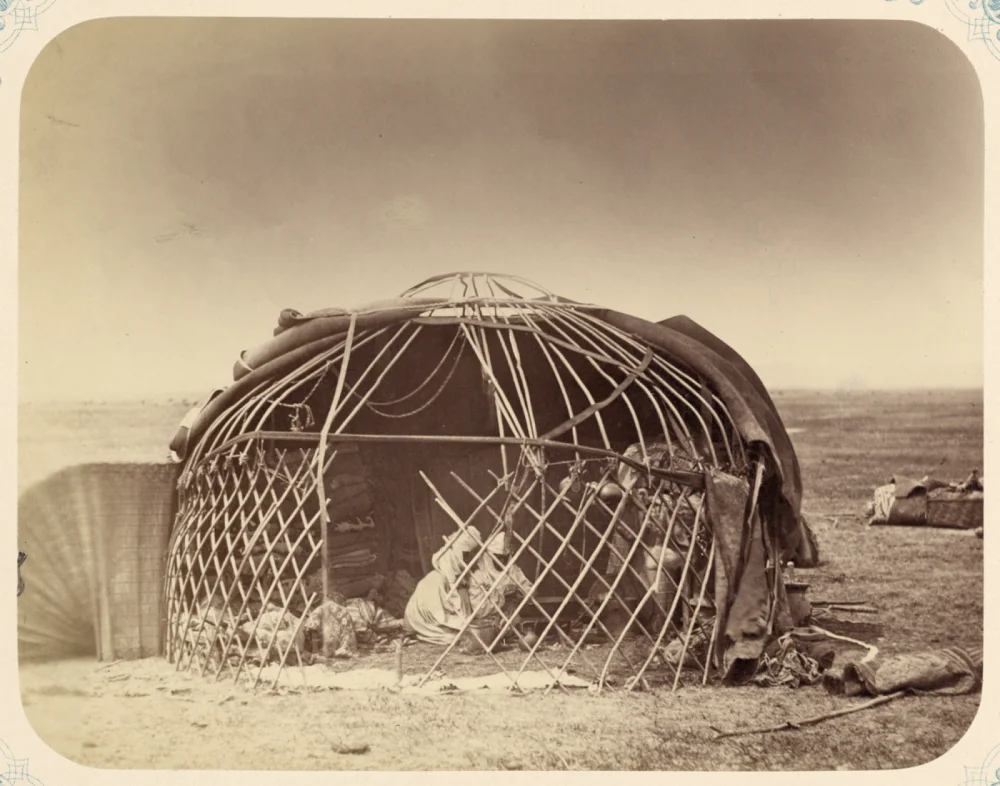

Казахи в юрте/Library of Congress

В наблюдениях же Н.Е. Фридерикса из его заметок «Туркестан и его реформы. Из записок очевидца» 1869 года предстает обратная картина. В ней казахи усердно придерживаются предписаний поста даже в тех случаях, когда из-за путешествия держать оразу необязательно:

«Киргизы Большой орды более магометане, чем многие русские это думают. Они, правда, не читают Корана, потому что почти все безграмотны, но чтут праздники и посты, в которые, случалось нам видеть не раз при захождении солнца, они целыми группами становятся на колени и читают молитвы, поглаживая лица и бороды и делая земные поклоны. Целый месяц поста (ураза) почти все киргизы — исключения были очень редки — оставались по целым дням, до вечера, без всякой пищи, даже без глотка воды. Коран разрешает в дороге не держать поста, но киргизы, которые были с нами, несмотря на холод, постились постоянно до заката солнца. Нередко бедняки, созванные комиссией за 15 верст из окрестных аулов, возвращались вечером домой, по обыкновению шагом (да и лошади зимой тощи и слабы) и, по расчету времени, могли прибывать на место далеко после захождения солнца. А в юртах зимой разве только самые богатые имеют казы и копченую баранину, чтобы положить в казан, где кипит кужа, то есть вода с пшенной крупой, приготовляемой через поджаривание проса и толчение его потом в ступке».

А вот праздновать Ораза айт — праздник прекращения поста — казахи 19 века любили, причем придвигали к этим праздникам и другие мероприятия. Об этом пишет А.А. Фок в 1866 году в своих «Заметках о природе и производительности стран и народов»:

«Они любят празднества: после поста рамазана, который, собственно, ничем не отличается от обыденной их жизни, собираются праздновать к какому-нибудь богатому султану; празднуют свадьбы, ежегодно по старшему в роде поминки, посещение какого-либо ими отличаемаго лица и вообще не пропускают случая.

В бедных аулах празднество ограничивается убиением барана и гимнастическими упражнениями. Когда мне случилось заехать в небогатый аул, — старшина засуетился и послал собрать всех».