Практика шежире проходила разные этапы развития и в эпоху Чингисхана обрела особое значение. Изменилось ли представление о «төре» в казахской среде и как повлияла арабская культура на эту укоренившуюся в народной памяти традиции? В интервью Qalam доктор исторических наук Максат Алпысбес рассказал о значении шежире в прошлом и настоящем.

- 1. Сколько у казахов родов?

- 2. О шежире и арабском влиянии

- 3. Запреты в Российской империи и Советском Союзе

- 4. Чингисхан и казахская родоплеменная структура

- 5. Институт төре сохранился только у казахов

- 6. Родовой знак и боевой клич

- 7. Как разрешались межродовые споры?

- 8. Как произошла «Катаганская резня»?

Сколько у казахов родов?

Исследователи отмечают, что сегодня у казахов насчитывается более 200 крупных родов. Некоторые расширяют этот список до 250, а то и до 300. При этом число больших и малых родов варьируется. В последних источниках, например, особо выделяют аргынов как самый многочисленный род, следом называют дулатскую ветвь внутри уйсунов. Перечень можно продолжать и дальше, но в этом нет особой необходимости: все они вместе составляют единый казахский народ. Ведь еще во времена основания Казахского ханства основу союза составляли десять известных племён — «үйсін», «жалайыр», «алшын», «арғын», «қыпшақ», «қаңлы», «найман», «қоңырат», «керей» и «уақ». Все они и объединялись под одним общим девизом.

Максат Алпысбес / Qalam

О шежире и арабском влиянии

Традиция шежире уходит корнями в глубокую древность. Она существовала задолго до прихода ислама и арабской письменности и веками оставалась частью казахской культуры. В своих исследованиях я изначально скептически относился к утверждению, что слово «шежире» имеет арабское происхождение. К примеру, академик Алкей Маргулан писал, что «шежире» происходит от арабского «шаджарат». Однако я склоняюсь к тому, что этот термин восходит к слову «сежі», характерному для тюрко-монгольских народов. У разных этносов оно встречается в разных вариациях: санжра, шажара, седжре.

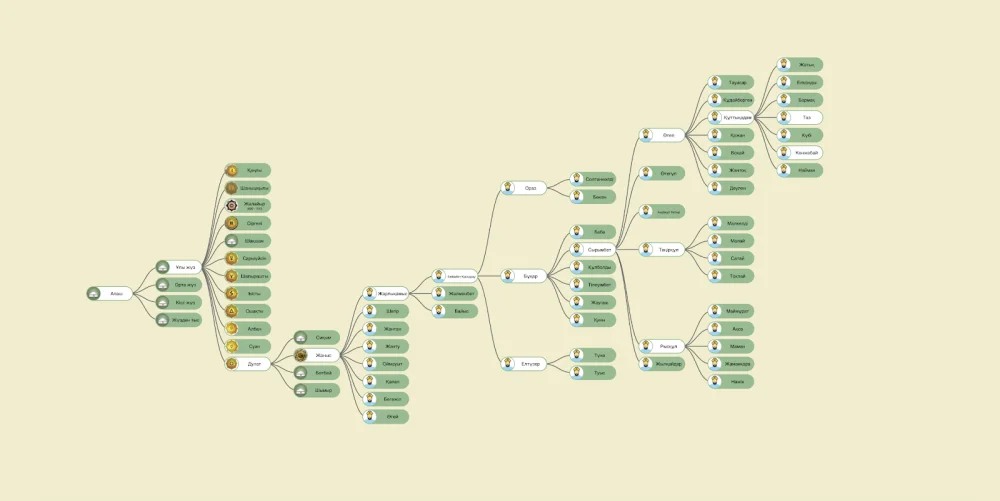

Шежире Дулатов / Tumalas.kz

Лингвист Абильбек Нурмагамбетов в своем этимологическом словаре указывает: «шежіре» связано с понятием «жады» — память. Сопоставление арабо-персидских, монгольских и древнетюркских словарей подтвердило эту версию. Показателен и пример из знаменитого труда Махмуда Кашгари «Диван лугат ат-турк». В предисловии к книге отмечается, что автор опирался на риуаят (предания, сказания) и «seji» (седжи — летопись). Следовательно, «сежі» — это исконно тюркское слово, которое в казахском языке имеет значение «жады», то есть память.

Запреты в Российской империи и Советском Союзе

В советское время изучение шежире как научной темы оказалось под запретом. По словам историка Болата Комекова, тогда аспирантам не разрешали утверждать темы, связанные с родословными, и готовить специалистов в этой области — партийное руководство категорически не допускало этого. Даже тех исследователей, которых направляли в Татарстан или Башкортостан, быстро отзывали обратно, а их работы не получали поддержки.

Казахские волостные управители. 1909 год / Wikimedia commons

Любопытно, что еще с 18 века Российская империя проявляла особый интерес к сбору казахских шежире и изучению родоплеменной структуры тюркских народов. Но цель при этом была отнюдь не в том, чтобы восстановить историческую память или зафиксировать прошлое народа. На деле это было частью колониальной политики: империя пыталась расшатать устои общества и ослабить его корни. Царская администрация активно разжигала внутренние распри в Казахской степи, всячески поощряла барымтуi

Чингисхан и казахская родоплеменная структура

Династия Чингисхана сыграла значительную роль в формировании казахской родоплеменной организации. Один из главных исторических источников о великом правителе — «Сокровенное сказание монголов». В исследованиях Бориса Панкратова отмечается, что первая строка хроники начинается словами «Чингис-каган кузавуыр». Термин «кузавуыр» отсылает к истокам рода. Хроника показывает, что традиция родословных жила в степи еще до прихода ислама. Именно поэтому в казахской традиции потомков Чингисхана по шежире называют «төре». Само слово «төр» означает «почетное место» или «ие» означает «владелец», и в казахском представлении с древности считалось символом высшего статуса. Об этом же писал Шокан Уалиханов в своем труде «Казахская шежире»:

«шежире — это инструмент, указывающий путь старшинства».

Он отмечал и понятие «аға баласы» — сыновья старшего брата. В средневековой летописи Рашид ад-Дина «Джами ат-тауарих» категория «аға» трактуется как важный социальный и политический термин, определяющий старшинство рода. Так, если речь идет об уйсунах, то именно Сары Уйсун считается древнейшей и старшей ветвью.

Институт төре сохранился только у казахов

Казахи — единственный народ, у кого сохранился институт «төре» — власть потомков Чингисхана. У соседних тюркских народов — узбеков, кыргызов, башкир, ногайцев — этот институт уже исчез. У узбеков, например, сохранились лишь «қожалар» — представители духовной линии, восходящей к школе суфиев, последователей учения Ходжи Ахмеда Ясави или ордена Накшбандия.

Миниатюра из «Джами ат-таварих» Рашид ад-Дина. Тэмуджин провозглашается великим ханом на всемонгольском курултае и становится Чингисханом. 14 век / Wikimedia commons

Казахи же сумели удержать еще один уникальный институт — «жеті ата», правило семи поколений. Более того, запрет на браки между потомками до седьмого колена со временем превратился в важнейшую правовую норму. Именно поэтому можно утверждать: сохранив эти традиции, казахский народ является прямым наследником культурных и социально-политических институтов Улуса Джучи и Улуса Чагатая.

Родовой знак и боевой клич

Знание родословной и умение досконально разбираться в системе шежире я бы не стал воспринимать как простое деление на роды. Для нас это всегда было важнее: мы должны ясно понимать, к какому роду или племени принадлежим. Эта традиция — своего рода «паспорт предков», драгоценное наследие. Поэтому правильнее говорить не о том, что каждый род резко отличался от другого, а о том, что все они стремились быть частью единого национального организма. В то же время у каждого рода были свои отличительные признаки — «ұран» (боевой клич) и «таңба» (родовой знак, символ). Они тесно переплетались с повседневным образом жизни кочевников и закрепляли память о принадлежности к большому сообществу.

Родовой знак изначально был неотъемлемым элементом скотоводческой культуры. Его ставили на лошадей, овцам делали надрез на ухе — иначе в бескрайней степи невозможно было бы различить многочисленные стада. На первый взгляд это можно назвать способом обозначить частную собственность, но по сути таңба была куда более значимой — она закрепляла родовую принадлежность.

Геометрическая тамга Сарыуйсунов / Акзель Бейсембай / Qalam

Ұран имел военное значение. Когда враг нападал и звучал клич «аттан!», всадники вскакивали на коней. По боевому возгласу было ясно, кто и из какого рода сражается плечом к плечу. Боевой клич был не только сигналом к атаке, но и призывом к единству, к тому, чтобы всем вместе дать отпор врагу.

Как разрешались межродовые споры?

Разногласия были во все времена, но у казахов их никогда не решали сразу силой оружия. Для этого существовал особый институт биев и шешенов. На таких собраниях представители родов высказывали позицию своего племени, вступали в словесное состязание. Победу одерживал тот, кто умел мастерски вести спор и останавливал соперника весомым словом. Правда, не всегда удавалось достичь согласия. В таких случаях обострившийся конфликт могли урегулировать через брачный союз. Недаром в народе говорили: «су түбін — шым бітейді, дау түбін — қыз бітейді»i

Как произошла «Катаганская резня»?

Одним из самых драматичных конфликтов в истории стало противостояние между ханом Есимом и ханом Турсыном. В то время катаганы были крупным родовым объединением внутри казахов, во главе которого стоял Турсынхан. Однако он предал своего сородича Есима и в итоге поплатился за измену: Есим-хан казнил его, а сам род подвергся разгрому и распаду.

В казахских шежире сохранилось предание об этих событиях. Однажды, когда аксакалы собрались на совет, к ним вошли четверо юношей. Они обратились к старейшинам со словами: «Кто из вас признает нас своими, тому мы станем детьми». На вопрос «А сами вы кто такие?» они ответили: «Мы катаганы». Тогда аксакалы сказали: «Сегодня катаганы – враги для всего казахского народа, не называйте себя этим именем. Отныне будете считаться частью шанышкылы».

С тех пор в казахском обществе название «катаган» оказалось под негласным запретом. Часть рода переселилась в район современных Оша и Ташкента и вошла в состав шанышкылы, став одним из его подразделений.

Это фрагмент из беседы с историком Максатом Алпысбесом о казахской родоплеменной шежире. Полную версию интервью можно посмотреть на нашем YouTube-канале Qalam Tarih.