Центральную Азию долгое время рассматривали через призму имперских завоеваний и советской социальной инженерии. Однако её история намного сложнее. В этом интервью историк Адиб Халид — автор знаковых трудов «Создание Узбекистана» и «Центральная Азия: от века империй до наших дней» — размышляет о наследии царской и советской власти в регионе и объясняет, почему нарративы о колониализме, нациестроительстве и геополитических интригах по-прежнему искажают понимание Центральной Азии.

- 1. Была ли Центральная Азия колонией?

- 2. Так Советская империя — или нечто иное?

- 3. Так что же стояло за завоеванием Центральной Азии? Экономика или стратегия?

- 4. Действительно ли центральноазиатские нации «создали» в советский период?

- 5. Как проводилось размежевание границ в Центральной Азии?

- 6. Битва за Ташкент

- 7. По каким принципам были проведены границы?

- 8. Что скрывается за «Большой игрой»? Где мифы, а где реальность?

Была ли Центральная Азия колонией?

На мой взгляд, нет сомнений в том, что в царский период и Степной край1

Но если говорить о том, как Российская империя воспринимала Центральную Азию — и Туркестан, и Степь — то её подход гораздо больше напоминал отношение британцев к заморским территориям, чем восприятие российской элитой регионов, которые давно стали частью империи. Например, Поволжье уже не рассматривалось ими как нечто принципиально отдельное от самой России. Поэтому, говоря о Российской империи, мой ответ довольно прямолинеен: да, это была колониальная империя.

Так Советская империя — или нечто иное?

С советским периодом немного сложнее. Многие утверждают, что советская модернизация сама по себе являлась формой империализма, что СССР был классической колониальной империей. И вот тут у меня возникают кое-какие сомнения.

Идея о том, что Советский Союз был просто продолжением царского колониального проекта, снова приобрела некоторую популярность — в основном за пределами России — после вторжения в Украину в 2022 году. Тогда зарубежные историки, изучающие Россию, словно внезапно осознали, насколько велик её колониальный багаж. До 2022 года это как будто недооценивалось, даже в отношении царского периода.

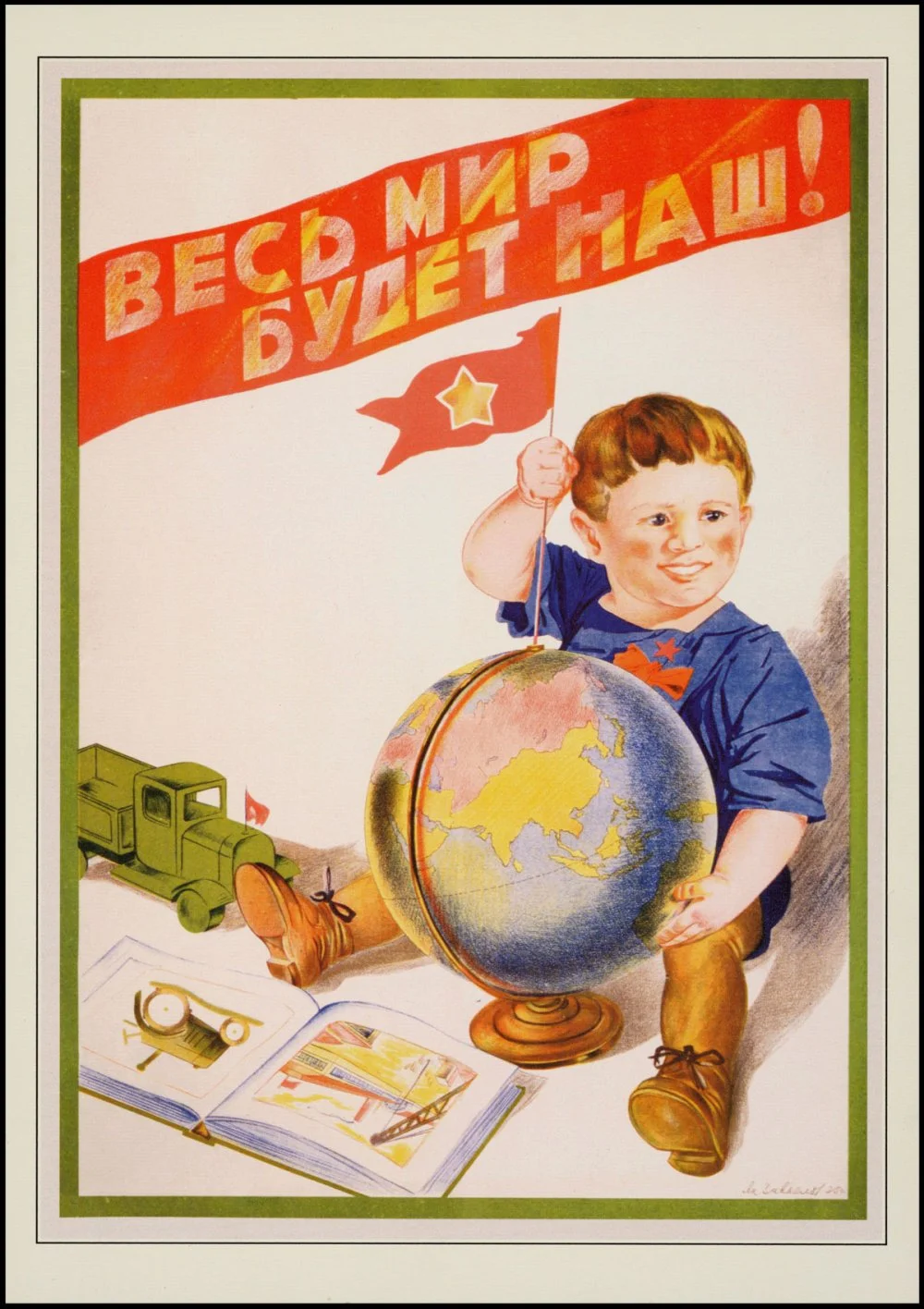

Яков Завьялов. «Весь мир будет наш!». 1935 / Wikimedia Commons

На самом деле после распада СССР американская историография начала демонстрировать немного странную симпатию к Российской империи. Некоторые всерьёз говорили: «У России не было колоний». Она — якобы — была другой. Это начало меняться в 2022 году, когда многим пришлось переосмыслить свои представления.

Так что, признавая определённую преемственность с царским периодом, необходимо учитывать также и формальные советские декларации о равенстве, территориальной автономии и — особенно — некоторые культурные проекты. Такое не часто можно встретить в «классических» колониальных империях.

Так что же стояло за завоеванием Центральной Азии? Экономика или стратегия?

Это, конечно же, не взаимоисключающие вопросы. Да, российское завоевание Центральной Азии — будь то Казахская степь или Туркестан — не было исключительно экономически мотивированным.

Василий Верещагин. «У крепостной стены. "Пусть войдут"». 1871 / Третьяковская галерея

Иногда легко представить себе некую грандиозную стратегию, стоявшую за экспансией, но на деле многое происходило импровизированно. Отсутствие естественной, легко защищаемой границы вдоль евразийской степи, по-видимому, способствовало постоянной экспансии. Уже к 1840–1850 годам Российская империя окружила Казахскую степь и вскоре двинулась в Туркестан, стремясь, в том числе, обеспечить себе надёжную границу.

Распространено мнение, что Россия стремилась получить хлопок, особенно во время Гражданской войны в США, когда поставки хлопка были прерваны. Но это слабый аргумент: хронология не совпадает, а российская буржуазия — в том виде, в котором она тогда существовала, — не обладала достаточным влиянием, чтобы склонить милитаризированное государство к войне за хлопок.

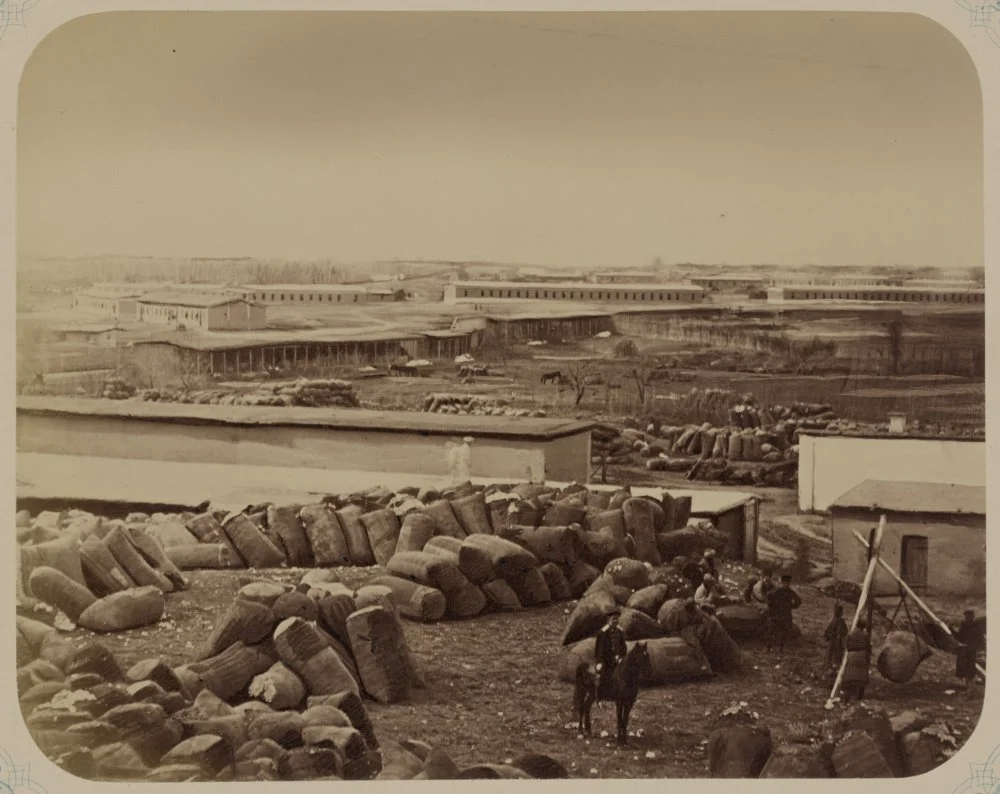

Хлопкозаготовительный процесс в царское время. Сырдарьинская область, Ташкент. 1865 / Library of Congress

Культивирование хлопка стало действительно значимым только в советский период. До этого его выращивали как товарную культуру, но в основном мелкие землевладельцы — никаких плантаций еще не существовало. То есть экономические мотивы играли второстепенную роль.

Действительно ли центральноазиатские нации «создали» в советский период?

С одной стороны, советская политика — не только коренизация, но и более широкая установка на то, что для внедрения советских ценностей и правления политические и языковые границы должны были совпадать, — сыграла какую-то роль. Но это также было реакцией на то, насколько мощными оказались национальные движения в 1917–1918 годах. Во многом это был превентивный шаг: предоставить автономию по советскому образцу вместо реальной автономии.

Переговоры с лидерами басмачей. Фергана. 1921 / Wikimedia Commons

В своей книге «Создание Узбекистана» я утверждаю, что узбекский национальный проект, «победивший» в 1924 году, не был просто продуктом советского государства. Идеи национальной идентичности существовали ещё до революции, они только усилились и обрели реальность после 1917 года. В каком-то странном, противоречивом смысле — эти идеи и победили.

Поэтому рассуждения о том, что Советский Союз просто «создал» эти несуществующие нации, разумеется, ошибочны. Осознание «казахскости», конечно же, существовало до 1924 года. Однако на Западе эту историю часто рассматривают упрощённо, будто все эти страны были искусственно созданы Сталиным, чтобы разделить и властвовать в Центральной Азии. И это как раз то, с чем я и борюсь. Так, например, до 1917 года уже существовали представления о нации, которые и сформировали то, что впоследствии станет Узбекистаном. И это же касается и других наций.

Как проводилось размежевание границ в Центральной Азии?

Вопрос о национально-территориальном размежевании не имеет одного простого ответа. Ещё в 1919 году партияi

Для советского руководства то, что границы региона по-прежнему основывались на дореволюционном административном делении, было проблемой. Размежевание стало способом применить общесоюзные принципы и к Центральной Азии. До этого не решались пойти на этот шаг, так как их контроль над регионом был довольно слабым. Хотя уже в июне 1920 года Ленин написал записку с предложением изучить вопрос о новых границах в Центральной Азии.

В конечном счете решение было принято в Москве: ликвидировать три существовавшие республики — Бухарскую, Хорезмскую и Туркестанскую — и заменить их новыми национальными республиками. Но после оглашения решения, основное обсуждение происходило в Ташкенте, среди центральноазиатских кадров.

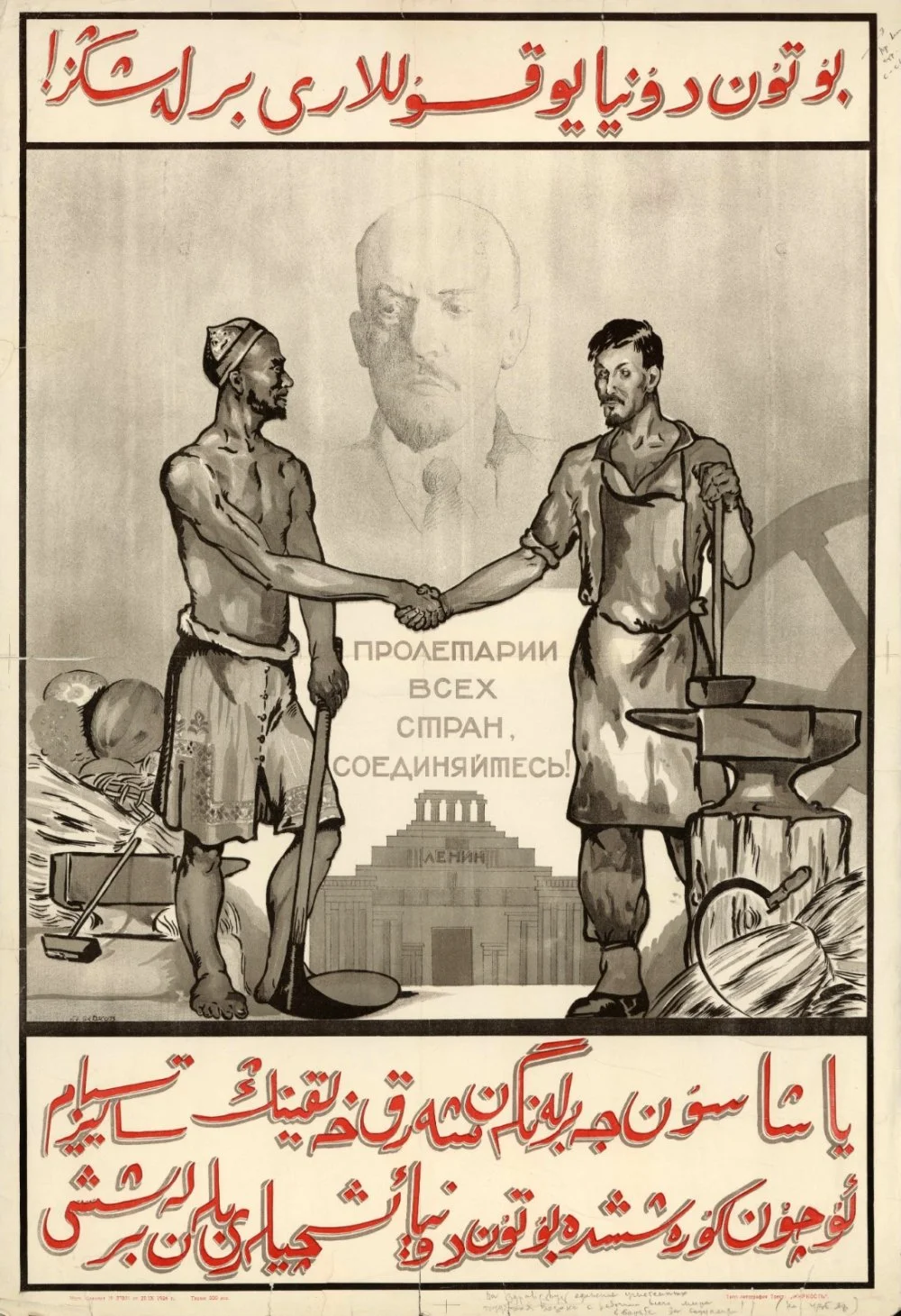

В. Садков. «Да здравствует единение угнетённых трудящихся Востока с рабочими всего мира в борьбе за социализм!». Москва. 1924 / Wikimedia Commons

Тогда существовало Средазбюро – Среднеазиатское бюро ЦК ВКП(б) – уполномоченный орган в Ташкенте, члены которого назначались из Москвы. Именно там и велись дебаты. Мы располагаем протоколами этих заседаний, их изучал и я, и многие мои коллеги. Обсуждение велось исключительно среди членов компартий трёх республик. Это явно не было общенациональным диалогом региональной интеллигенции, не говоря уже о подключении широкой общественности.

Вопросов было множество: сколько в регионе наций и какие группы в Центральной Азии можно еще признать таковыми? Изначально Москва предлагала выделить три республики — Казахскую (тогда её по-русски называли Киргизской), Туркменскую и Узбекскую. Узбеки при этом рассматривались как основное оседлое мусульманское население региона.

Среди казахов Туркестана — особенно в Семиречье и Сырдарьинской области — уже существовало чёткое осознание казахской идентичности, отличной от узбекской. То же самое — среди туркменской элиты. Острые споры велись также о том, какие «подгруппы» относить к тем или иным крупным национальностям: например, каракалпаков и кыргызов — к узбекам или к казахам?

Некоторые участники, разумеется, настаивали, что кыргызы и каракалпаки — отдельные народы и должны иметь свои республики. В итоге, им удалось убедить Средазбюро, а впоследствии и Политбюро в Москве, что они являются отдельными национальностями.

Заседание Президиума Центрального исполнительного комитета Казахской ССР. Сентябрь 1924 – апрель 1925 года / Из фондов Центрального государственного архива Республики Казахстан

Важно подчеркнуть: не существовало заранее оговоренного консенсуса о количестве народов и тем более об их территориальном размещении. Все эти решения в значительной мере продвигались снизу — от местных мусульман-коммунистов. В конечном счете, Средазбюро утвердило план, а в Москве его подкорректировали. Так, важнейшие региональные вопросы решались простым указом из Москвы.

Так кто же провёл границы? Формально — Москва, но процесс этот не был односторонним диктатом сверху.

Основную идею создания отдельных республик в регионе поддерживали все. Против этого, могу сказать, возражений не было. Противоречия возникали, скорее, по поводу конкретного расположения границ. Местные партийные лидеры активно мобилизовали поддержку — вплоть до петиций из деревень и аулов — собирали подписи с требованием изменить границу, установленную в 1924 году.

Битва за Ташкент

Внезапно основное противостояние разгорелось между узбеками и казахами — между теми, кто ещё недавно активно сотрудничал по разным вопросам, но теперь оказался по разные стороны баррикад. Так, казахский представитель Султанбек Ходжанов настаивал на том, чтобы Ташкент стал столицей Казахской республики. Население прилегающих к городу районов было преимущественно казахским, к тому же сам город играл важную культурную и административную роль. Его предложение опиралось на иной принцип территориального включения, но все равно вызвало острые разногласия.

В это же время, представители узбеков, как и те, кто в дальнейшем станут ярыми таджикскими националистами, сформировали в 1924 году единый фронт. Споры были бурными, однако в конечном счёте Средазбюро приняло резолюцию, поддерживающую позицию узбекской стороны: Ташкент должен остаться в составе Узбекистана.

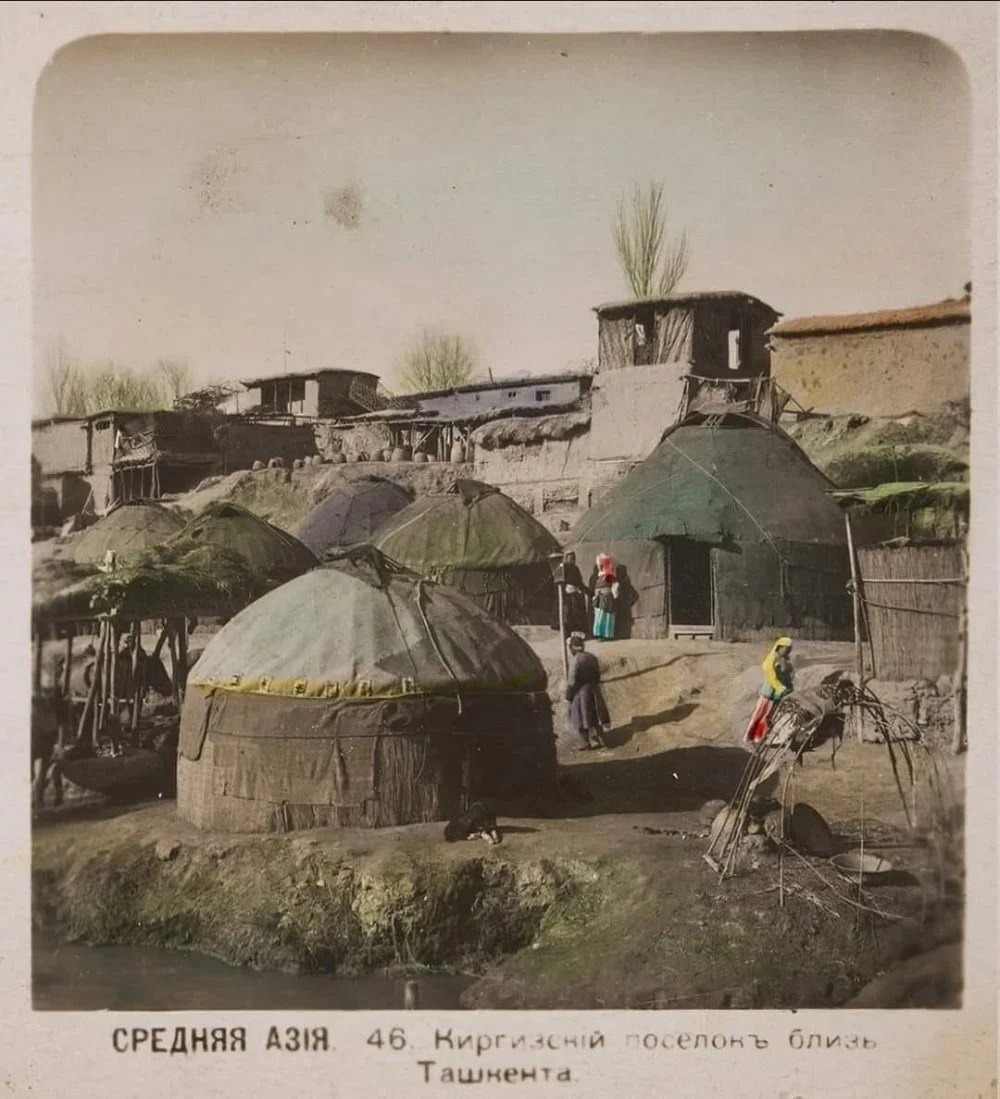

Казахский (киргизский) аул вблизи Ташкента. Конец 19 – начало 20 века / Общественное достояние

Практически сразу у здания Средазбюро начались выступления группы казахов, которые переросли в массовую демонстрацию — кажется, в июле 1924 года — с требованием передать город Казахстану. И это один из ярких примеров народной мобилизации, хотя весь процесс официально должен был оставаться секретным, исключительно внутрипартийным делом.

Параллельно возникли и другие петиционные кампании и попытки давления, так что уже в августе партия начала выносить выговоры мусульманским коммунистам за то, что те привлекали общественное мнение — этого в принципе не должно было происходить.

Окончательное решение по границам было принято в октябре 1924 года: три прежние республики были упразднены, на их месте появились новые.

Ряд казахонаселённых районов бывшего Туркестана и части Бухары были включены в состав существовавшей Киргизской (Казакской) автономной республики. Это означало, что две казахские политические единицы — одна в Туркестане (преимущественно в Семиречье), другая на севере — теперь объединились под единым руководством. Считается, что именно это слияние и стало одной из причин, по которым Москва тогда решила не предоставлять Казахстану статус союзной республики (ССР) — в отличие от Узбекистана и Туркменистана.

По каким принципам были проведены границы?

Изначально эти республики не задумывались как чисто этнические. Важным критерием было сохранение хозяйственных связей внутри одной республики, включая ирригационные системы и инфраструктуру. Хотя и эти принципы не всегда совпадали, а порой даже противоречили друг другу.

В Центральной Азии применялась та же логика. Поэтому, несмотря на преобладание этнических узбеков в городах Ош и Джалал-Абад, они вошли в состав Кыргызстана — потому что окружающее сельское население было преимущественно кыргызским.

Карта республик и областей Средней Азии до и после национального размежевания из книги К. Рамзина «Революция в Средней Азии». 1928 / Wikimedia Commons

По той же логике Ташкент мог бы войти в состав Казахстана. Но этого не случилось. Потому, думаю, что Ташкент был слишком важным центром советской власти, чтобы передать его республике с ограниченной автономией. На тот момент Казахстан все еще был автономной республикой в составе РСФСР, а не союзной республикой. Передача Ташкента Казахстану означала бы ослабление прямого контроля Москвы над городом. К тому же у Ташкента была своя партийная организация, в том числе и в Старом городе, и, как утверждалось, Сталин опасался фракционности на месте. Это тоже сыграло свою роль.

В результате первый съезд Советов Узбекистана проводился вовсе не в Ташкенте, а в Бухаре. Более того, первой столицей Советского Узбекистана был не Ташкент, а Самарканд, и лишь в 1930 году столица была официально перенесена в Ташкент.

Что скрывается за «Большой игрой»? Где мифы, а где реальность?

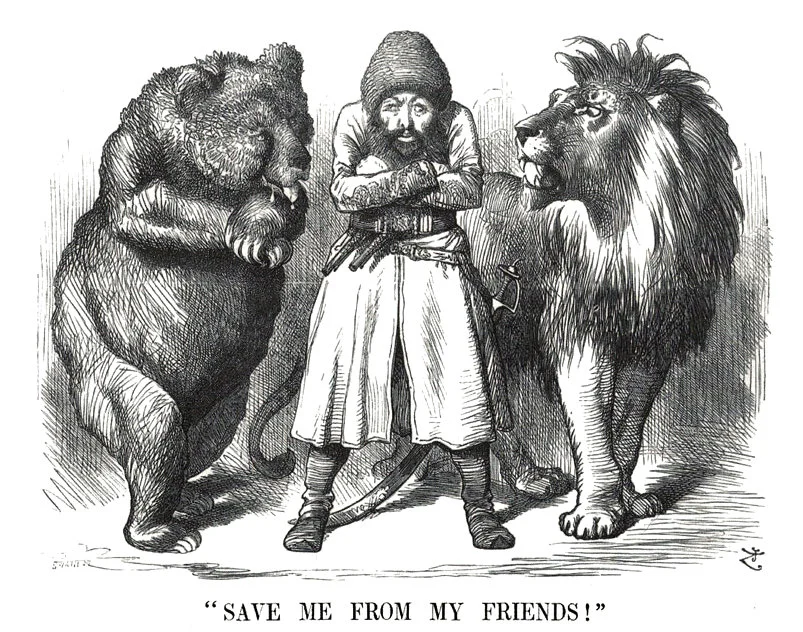

Что касается так называемой «Большой игры», то её значение сильно преувеличено. Вся литература на эту тему — в значительной степени плод мифотворчества в Британской империи. Его создавали генералы и путешественники, возвращавшиеся в Британию и писавшие восхваляющие воспоминания о своих «приключениях» в Центральной Азии.

Афганский эмир Шер Али между Россией и Англией: «Спасите меня от моих друзей!». Карикатура времен Большой игры, опубликованная в журнале «Punch» 30 ноября 1878 года / Wikimedia Commons

Британцев прежде всего заботила безопасность Индии. Их цель заключалась в создании по периметру буфера из дружественных государств, а не в завоевании территорий за горным хребтом. Лично я не уверен, что российское военное руководство всерьёз верило, что если бы они не пришли в регион первыми, то это сделали бы британцы.

К сожалению, некоторые темы — вроде Шёлкового пути, «Большой игры» или мифа о том, что Сталин лично создал карту Центральной Азии, — слишком соблазнительны. Они просты, эффектны, драматичны, и как бы много архивных опровержений ни существовало, именно такие сюжеты продолжают доминировать в массовом восприятии региона.