Историк Аминат Чокобаева о важнейшем эпизоде истории Центральной Азии и Казахстана — восстании 1916 года в Степном крае и Туркестане. Как Российская империя пыталась мобилизовать местное население для участия в Первой мировой войне, как кочевники восстали, организовывали партизанскую борьбу и почему несмотря на жестокое подавление восстания, царское правительство все равно проиграло.

В предрассветные часы холодного ноябрьского утра 1916 года армия повстанцев, состоящая из 15 000 всадников, окружила уездный город Тургай — дальний форпост Российской империи в Казахской степи. Это был ответ на принудительную трудовую мобилизацию коренного мужского населения и прочие притеснения колониальной администрации. Повстанцы намеревались захватить город и свергнуть местную власть. Хотя осада Тургая не увенчалась успехом, она явилась одним из самых драматичных эпизодов в масштабном восстании, охватившем Центральную Азию. Восстание удалось подавить огромной ценой: из числа коренного населения было убито около 88 тысяч человек и еще 250 тысяч бежали в Восточный Туркестан.i

Помимо катастрофических потерь, восстание 1916 года имело далеко идущие последствия для казахов Туркестана и Степного края. Наряду с двумя польскими восстаниями 19 века это было крупнейшее выступление против российского колониализма. Оно стало не только проявлением недовольства коренного населения, но и частью более широкого спектра противоречий, обострившихся в условиях невероятного напряжения всех сил империи из-за продолжающейся Первой мировой войны. Кроме того, восстание 1916 года ознаменовало начало краха Российской империи и стало прелюдией ко многим жестокостям эпохи Гражданской войны. На региональном уровне восстание привело к политической мобилизации коренного населения и консолидации общества вокруг призывов положить конец имперскому насилию и прекратить бесконечное изъятие кочевых земель.

В чем причины восстания?

Тематика восстания была хорошо интегрирована в советскую учебную программу по истории. Первые исследования восстания 1916 года были опубликованы всего через несколько лет после событий. Для молодой советской власти восстание 1916 года давало возможность вписать историю региона и его народов в более широкий контекст Октябрьской революции, которая якобы освободила колонизованные народы царской империи. Ряд новых исследований, переосмысляющих эту точку зрения, был опубликован также после распада СССР.

Тем не менее некоторые аспекты восстания остаются недопонятыми. Большинство исследователей сходятся во мнении, что изъятие земель у кочевников в пользу русских крестьян-переселенцев было одной из главных причин восстания, а трудовая мобилизация послужила лишь спусковым крючком к беспорядкам. В то же время вопрос о характере событий 1916 года вызывает разногласия в науке. Являлось ли восстание 1916 года актом народного сопротивления правительству, национально-освободительным движением или спонтанной вспышкой насилия без всякой организации и политических целей? Архивные данные свидетельствуют о том, что события 1916 года правильнее всего рассматривать как организованную форму сопротивления в ответ на усиливающиеся репрессивные действия царского правительства, которые в глазах коренного населения лишали его легитимности. Открытое восстание — это наиболее жестокая фаза протеста. Первоначально протест выражался в виде бегства, в попытках переговоров с властями или отказе предоставлять списки годных к работам мужчин. Первое кровопролитие случилось, когда колониальная администрация задействовала солдат и полицию, чтобы угрозой принудить казахские волости поставлять рабочую силу. То есть решение взяться за оружие вызревало по мере ужесточения действий со стороны властей, которые отвечали убийствами на попытки остановить или хотя бы задержать трудовую мобилизацию.

Указ о трудовой мобилизации, подписанный Николаем II. 25 июня 1916 года/Wikimedia Commons

Рассмотрим более подробно, как разворачивалось восстание в двух областях с преимущественно казахским населением, где события 1916 года приняли наиболее драматический характер, — Тургайской области Степного генерал-губернаторства (современные Акмолинская и Костанайская области Казахстана) и Семиреченской области Туркестанского генерал-губернаторства (современные Алматинская и Жетысуская области).

Прежде чем начать говорить о самом восстании, крайне важно установить исторический контекст, который создал условия для крупномасштабных протестов. Туркестанское и Степное генерал-губернаторства, которые охватывали территории современных государств Центральной Азии, управлялись Российской империей как колонии при помощи военных. Они одновременно выполняли и административные, и судебные функции.i

Политика переселения русских и украинских крестьян на казахские земли

К 1912 году трудновообразимые 62 миллиона десятин казахских земель были переданы славянским переселенца, чья численность выросла до 1 629 200 в 1916 году.i

Быстрый приток переселенцев и принудительный захват пастбищ все чаще делали кочевое скотоводство нежизнеспособным. В результате все большее число казахов было вынуждено участвовать в сезонном сельском хозяйстве в периоды, когда скот не был на пастбищах, в то время как другие обедневшие скотоводы, известные как жатаки, были вынуждены навсегда перейти к оседлому образу жизни. К концу 19 века в Акмолинской области 32,2% казахов занималось земледелием, а в Семипалатинской области — 19,7%. В Тургайской и Уральской областях эти цифры составляли 11,3% и 22,2% соответственно. При этом культивированные земли не были защищены от захвата колониальными властями. Фактически администрация по переселению отдавала явное предпочтение землям коренного населения, которые уже были орошаемыми или считались подходящими для сельского хозяйства. Достаточно привести только один пример. В 1910 году кыргызы из Пишпекского уезда (современный Бишкек, Кыргызстан) потеряли 13 000 десятин (14 170 гектаров) земли, на которых было «более двух тысяч зимних поселений с хорошими домами и садами, пасеки, мельницы и поля клевера, могилы предков и несколько мечетей».i

С 1897 по 1914 годы, доля казахов в общей численности населения двух регионов снизилась с 74% до 58,5%. В то же время доля славянского населения увеличилась с 12,9% в 1897 году до 29,6% в 1914 году.

Постоянный захват земель коренного населения неизбежно вызывал частые конфликты между колонистами и кочевниками, выражавшиеся в стычках, угоне скота и даже убийствах, которые регулярно фиксировались властями колониальных территорий. Очевидно, что колонизация Степного края стала благодатной почвой для восстания. Однако растущее недовольство коренного населения переселенцами не объясняет, почему восстание случилось именно в этот момент. Решающую роль в перерастании тлеющего недовольства в вооруженное восстание сыграли непосредственные условия Первой мировой войны. Падение экономики в военное время, объявление принудительной трудовой мобилизации, которой сопутствовали бюрократическая некомпетентность и нечувствительность имперского правительства к местным условиям, — все это способствовало обострению ранее подавляемого недовольства, что в итоге вылилось в ожесточенный конфликт.

С началом Первой мировой войны значительно усилилась нагрузка на коренное население региона, усугубив его и без того тяжелое положение. Все еще не оправившиеся от последствий джута и засухи, поразивших западные и северные области Казахской степи в 1910–1913 годах, казахские аулы стали объектом частых реквизиций скота.i

Растущее обнищание коренного населения усугубляли потери земли и несправедливости колониального господства. Но именно трудовая мобилизация, объявленная в первой половине июля, стала причиной восстания. Решение о привлечении инородцев для работ было принято в мае 1916 года в связи с нехваткой рабочей силы, вызванной уходом трудоспособного населения на фронт. Совет министров планировал мобилизовать на работы 230 тысяч мужчин в возрасте от 19 до 43 лет из Казахской степи и 250 тысяч из Туркестана.i

Представители Семиреченского казачества. 3-й слева- военный Генерал-губернатор Семиреченской области М.А.Фольбаум. 1913 год/FOTO.KG

В чем царь обманул казахов?

Николай II подписал указ 25 июня, а уже в первой половине июля было объявлено о трудовой мобилизации. Время проведения мобилизации было выбрано крайне неудачно: оно совпало с подготовкой к сезону уборки урожая. Из текста указа также следовало, что мобилизованные будут направляться в «район действительной службы армии», где будут привлекаться к «устройству оборонительных сооружений и военных сообщений».i

Царские русские чиновники на Памирской заставе. Туркестан. 1915 год/ Sir Percy Sykes/ Wikimedia Commons

Еще большее замешательство вызвало заявление губернатора Семиречья о том, что местные жители призываются на рытье окопов, из чего многие сделали вывод, что они будут располагаться между вражескими линиями. Тем временем в Тургае губернатор отказался от своих прежних обещаний освободить казахов от мобилизации, что еще больше усилило в них чувство паники и гнева, направленного против властей.i

Первые протесты вспыхнули уже в начале июля в оседлых районах Туркестана. 4 июля 1916 года в городе Ходжент (в настоящее время Худжанд на севере Таджикистана) Самаркандской области перед зданием городской управы собралась внушительная толпа протестующих численностью около 3 тысяч человек. На следующий день толпа протестующих численностью около 2 тысяч человек уничтожила мобилизационные списки. Затем протестующие напали на карательный отряд, направленный для разгона толпы. Возмущение быстро перекинулось на близлежащие города Дагбит и Газы-Яглык. Через несколько дней вся Самаркандская область была объята пламенем. К 9 июля полыхнул Андижан, Маргилан, а 11 июля возмущение добралось до столицы Туркестана Ташкента.

В казахском Семиречье события, предшествовавшие восстанию, разворачивались иначе. Накапливающееся недовольство мобилизацией не сразу вылилось в прямые столкновения с властями. Вместо этого казахи Семиречья направили свое недовольство на представителей местных управляющих из числа коренных жителей. В условиях разворачивавшихся на глазах беспорядков в Туркестане семиреченская администрация стремилась упредить протесты, арестовывая и угрожая насилием «агитаторам» из числа коренных жителей. Во второй половине июля начались репрессии против лиц, подозреваемых в агитации против мобилизации. Были проведены многочисленные аресты: в частности, за один день 17 июля в трех волостях Верненского уезда (ныне входит в состав Алматинской области) было арестовано 34 предполагаемых агитаторов.i

Хроники восстания: партизанщина, взятие заложников, казачьи карательные отряды

Первые вооруженные действия в Семиречье случились в последнюю неделю июля, когда группа казахов, бежавших от призыва, открыла огонь по пограничному патрулю, пытавшемуся их задержать. За инцидентом на границе вскоре, с 3 по 6 августа, последовали столкновения в Кызылбуровской и Ботпаевской волостях Верненского уезда. Столкновение в Кызылбуровской волости было вызвано действиями заместителя главы уезда Хлыновского, который взял в заложники несколько человек из числа казахской знати, чтобы заставить волость в течение пяти часов предоставить мобилизационные списки. Представители волости неоднократно обращались к Хлыновскому с просьбой освободить заложников и отложить мобилизацию. Однако напряжение возросло, когда Хлыновский, пытаясь разогнать разгоряченную толпу, выстрелил в воздух. Полагая, что это приказ открыть огонь по толпе, подчиненные Хлыновского застрелили двух казахов. Один из протестующих, вооруженный охотничьим ружьем, открыл ответный огонь и убил полицейского. После этого случая в волость были направлены эскадрон казачьей конницы и полурота.i

Второй инцидент в Ботпаевской волости развивался практически сходным образом. Прибывший на место капитан полиции Гилев с двадцатью полицейскими убил двенадцать казахов и отправил карательную экспедицию в составе казачьей роты, одной пехотной роты и поселенческого ополчения, которые без разбора убивали всех, кто направлялся в Пишпек. По донесению местного чиновника Мухамеджана Тынышпаева, массовое убийство коренного населения имело место даже в тех районах, где не было беспорядков: например, в Копальском уезде (часть современной Жетысуйской области) местные казаки убили 40 казахов. Волнения в Лепсинском уезде (в настоящее время входит в состав Жетысуйской области), в ходе которых среди русских колонистов не было ни одной жертвы, закончились убийством ста казахов и арестами еще ста.

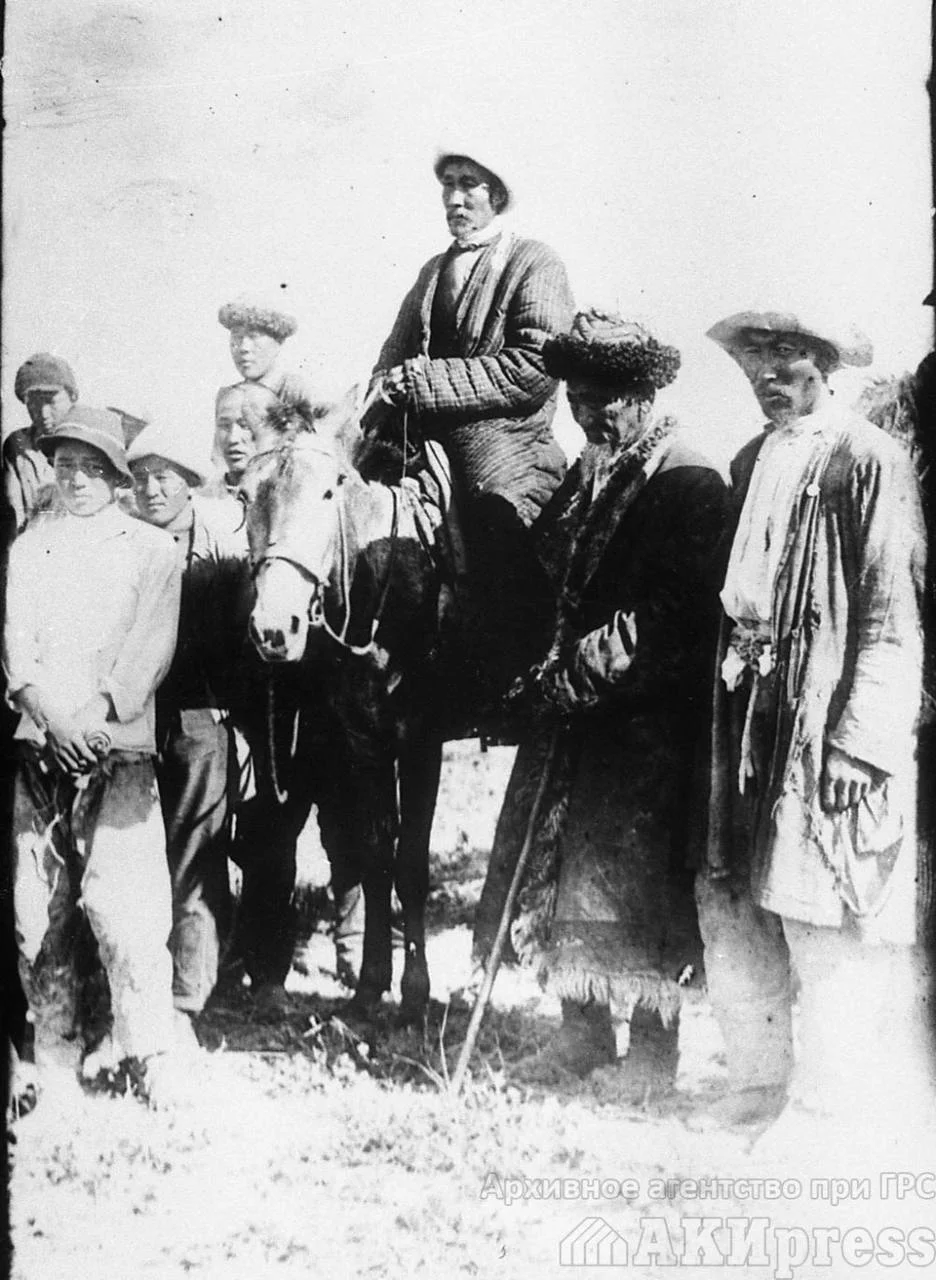

Участники восстания/АКИpress

В этих инцидентах прослеживается четкая закономерность: применение насилия или угрозы со стороны властей часто вызывали агрессивный ответ со стороны кочевников. Усилия администрации по запугиванию коренного населения и подавлению любой формы сопротивления мобилизации, вероятно, убедили многих представителей коренного населения в том, что они стоят перед мрачным выбором: либо погибнуть на фронте, сражаясь с немецкой армией, занимаясь тяжелой работой по рытью окопов, либо погибнуть от рук карательных отрядов на родине. Беспорядочное насилие со стороны казаков и солдат, которому подвергались ни в чем не повинные аулы и семьи, не протестовавшие и не участвовавшие в беспорядках, придавало достоверность слухам, что власти вынашивают страшные планы по уничтожению кочевников. Ярким свидетельством таких убеждений является замечание казахского судьи из Джаркентского уезда (входит в состав современной Алматинской области) о том, что мусульмане не будут «мобилизованы в армию, как овцы на заклание».i

После инцидентов в Кызылбуровской и Ботпаевской волостях восставшие казахи повредили телеграфную связь и напали на почтовую станцию на тракте Верный (Алматы) — Пишпек (Бишкек). Повстанцы также предприняли безуспешные попытки захватить несколько деревень переселенцев и взяли в плен крестьян, работавших на полях.i

Последовательность событий, приведших к восстанию в Тургайской области, была такой же, как в Семиречье. После объявления мобилизации тургайские казахи направили в Петроград делегацию с просьбой об отсрочке.i

Первые волнения сентября вскоре сменились кратковременным периодом относительного спокойствия, который резко оборвался в конце октября. Вероятное объяснение затишья в месяцы, предшествовавшие восстанию, заключается в том, что тургайские казахи готовились к организованному вооруженному сопротивлению. Они собирали людей, ковали оружие и объединяли ресурсы. Действительно, по имеющимся архивным данным, тургайские повстанцы обладали более высоким уровнем организации и координации по сравнению с их сородичами в Семиречье. Примечательно, что тургайские повстанцы фактически создали две отдельные армии, состоявшие в основном из аргынов и кипчаков, и имели своих военачальников. Один из таких вождей, Амангельды Иманов, был увековечен в советской историографии восстания. Тургайские повстанцы также имели политическое руководство; Амангельды командовал войском Абдулгафара Жанбосынова, избранного ханом кипчаков. Лидером аргынских повстанцев был Оспан Чулаков.i

Действия тургайских повстанцев во многом повторяли действия семиреченских. Чтобы воспрепятствовать продвижению карательных войск, тургайские повстанцы разрушили 160-верстный (170-километровый) участок тракта, соединявшего Тургай с городом Иргиз, а также почтовые станции, расположенные вдоль дороги.i

22 октября восставшие казахи начали осаду города Тургая, которая продолжалась до конца ноября. Ранним утром 6 ноября повстанческая армия начала ожесточенный штурм города. По свидетельствам очевидцев, 12 000 конников наступали на город четырьмя колоннами. Хотя повстанцы не смогли взять город, они нанесли ему значительный ущерб, разрушив около 100 домов на окраине Тургая и устроив поджоги близлежащих сенокосов, тростниковых и камышовые зарослей.i

Павел Лейбин. Мусульмане-охотники Семиречья. Вблизь города Верного. 1913 год/ «Альбома Фольбаума»

Трагическая судьба беженцев и оставшихся

В последующие месяцы карательные войска, в состав которых входили 17 стрелковых рот, 19 рот и эскадронов казаков, 14 полевых орудий и 17 пулеметов, с переменным успехом продолжали вести бои с повстанцами в степи.i

Напротив, восстание в Семиречье к октябрю было безжалостно подавлено. Карательные отряды, направленные в регион, были значительно многочисленнее тургайских и состояли из 35 рот, 24 эскадронов казачьей конницы, 240 конных разведчиков и различных поселенческих ополчений. Они были оснащены 16 полевыми пушками и 47 пулеметами.i

Сколько точно казахов было убито карательными экспедициями в Семиречье и Тургае, определить сложно из-за отсутствия архивных документов. По оценкам кыргызского историка Жениша Джунушалиева, в ходе столкновений с карательными отрядами на протяжении всего периода восстания и последующей массовой миграции в Китай погибло около 16 тысяч семиреченских кочевников. Один из участников карательной экспедиции в Тургае бахвалился, что его отряд уничтожил более 6 тысяч казахов, включая женщин и детей. Еще большее число людей умерли от голода, холода и болезней. Помимо всех невзгод, власти конфисковали у местного населения 50% лошадей, 55% верблюдов, 39% крупного рогатого скота и 58% овец и коз.i

Можно с уверенностью сказать, что тысячи кочевников погибли от рук солдат и казаков, но еще большее число погибло при попытке бегства. Исход казахов из Семиречья в Китай был сопряжен с огромными страданиями и лишениями.

От 164 до 250 тысяч казахов и кыргызов нашли убежище в Восточном Туркестане. 83 тысячи беженцев из 164 тысяч человек, погибли в Китае.

Демографическая статистика свидетельствует о значительном сокращении коренного населения трех казахских уездов Семиреченской области. К январю 1917 года казахское население Верненского и Лепсинского уездов сократилось почти вдвое. В Верненском уезде потери составили 1 932 домохозяйства из 4 347, а в Лепсинском уезде — 3 442 домохозяйства из 7 071. Однако наиболее значительные потери населения были отмечены в Джаркентском уезде: из 17 096 домохозяйств уезд покинули 12 718 семей.i

В общей сложности от 164 до 250 тысяч казахов и кыргызов нашли убежище в Восточном Туркестане.i

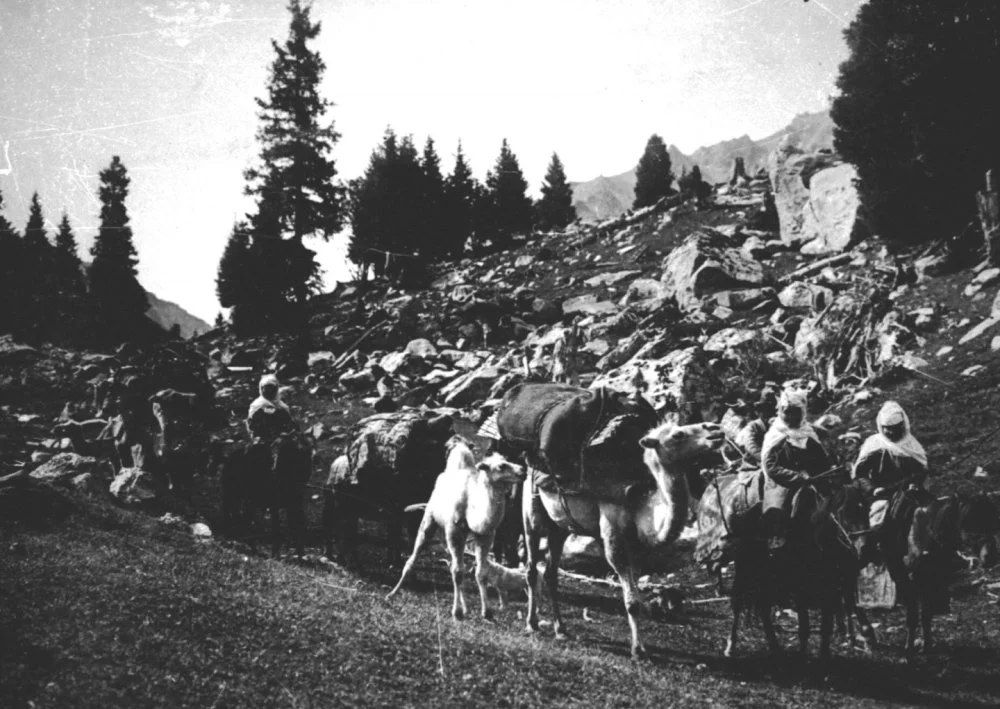

Павел Лейбин. Перекочевка в горы. 1913 год/«Альбом Фольбаума»

Судьба тех, кто остался в Семиречье, была не менее трагичной. Несмотря на обещания национального равенства, Февральская революция не принесла облегчения пострадавшему населению. В обращении кыргызов и казахов Пишпекского уезда к Временному правительству описывалась мрачная картина взаимоотношений колонизаторов с коренным населением: «русские крестьяне... угрожают расправой киргизам. В уезде нет никакого права и некому нас защитить».i

Страдания, пережитые коренным населением после восстания, нашли свое выражение в народных песнях, стихах, семейных историях. Среди них выделяется песня «Самалтау», написанная во времена восстания и недавно исполненная, в частности, Димашем Кудайбергеном. Голосом мобилизованного молодого человека в песне передаются опасения солдата за свое будущее и благополучие своих престарелых родителей. Песня воспринимается как проникновенный плач о трагической судьбе «несчастного народа» (qairan el), страдающего от невзгод и горестей. Другим ярким примером народного осмысления событий 1916 года стала поэма «Тар Заман» («Смутное время»), написанная известным акыном Сартбаем. В поэме он обвиняет царя в разорении казахов и насилии над народом. С такой же критикой обрушился на российского императора и поэт Иса Байзаков, который сравнивает Николая II с пиявкой, сосущей кровь казахского народа. «Родина моя невинная, что они с тобой сделали?» — спрашивает он и с горечью отвечает, что они (царские войска) «сделали из твоей дочери жену, из твоего шанырака — дрова» и «омыли страну кровью».i

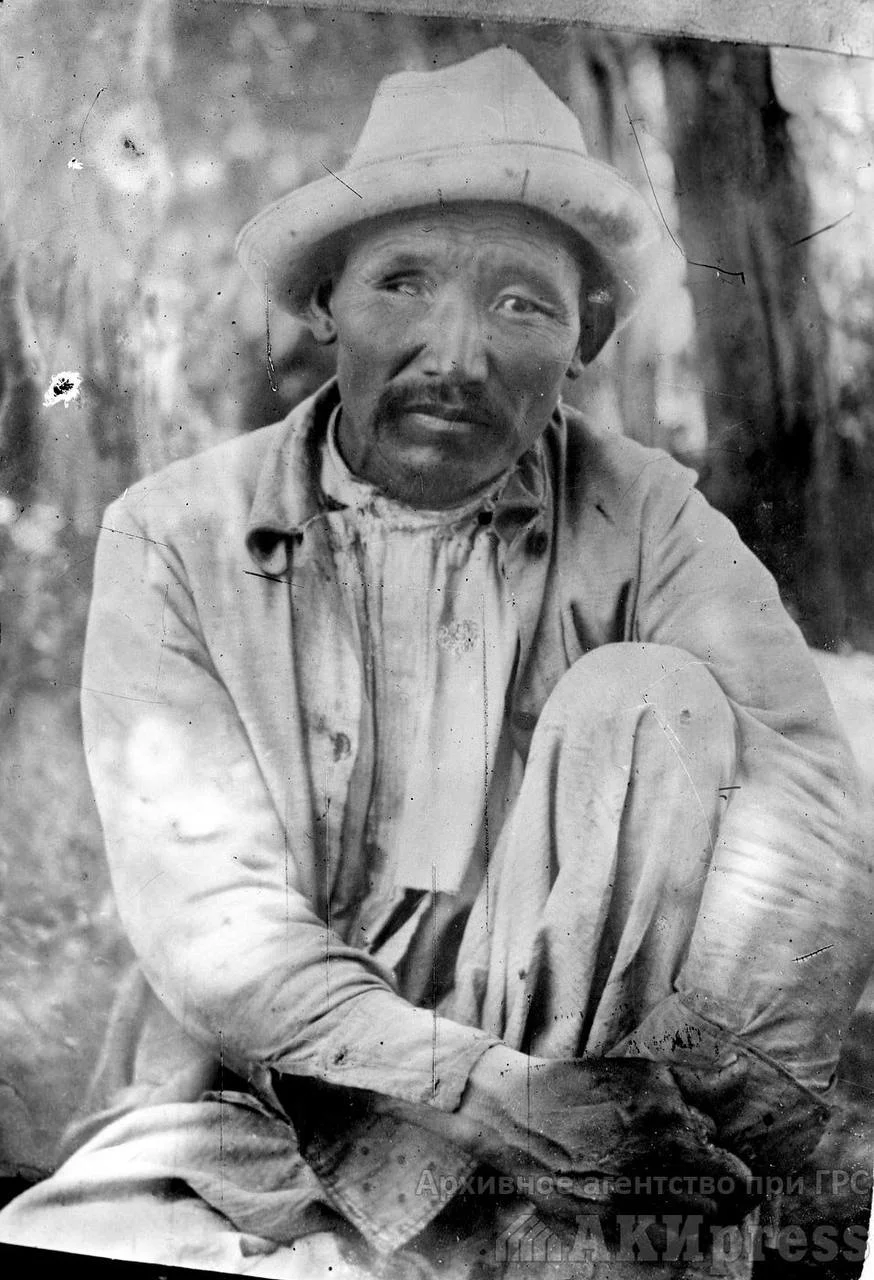

Кыргыз – участник восстания. 1916 год/АКИpress

Как восстание определило динамику гражданской войны?

Несмотря на жестокое подавление восстания, было бы ошибкой считать, что царское правительство осталось в выигрыше. Действия карательных войск еще больше оттолкнули коренное население и создали у переселенцев ощущение долговременной осады. Кроме того, подавление восстания отвлекло жизненно важные ресурсы с фронта и сделало центральную власть объектом острой критики в Государственной Думе. Да и собственно мобилизация оказалась в значительной степени неудачной. Вместо 480 тысяч работников, которых планировалось собрать в Туркестане, реально были призваны лишь 123 205 человек или четверть от запланированного.i

Что еще более важно, восстание в значительной степени определило динамику гражданской войны, образовав глубокую пропасть между коренным населением и крестьянами-переселенцами. С точки зрения кочевников, гражданская война рассматривалась как продолжение конфликта, начавшегося в 1916 году. Переселенцы тоже видели гражданскую войну через призму борьбы за земли и ресурсы коренного населения. Вооружение колонистов после восстания позволило переселенцам утвердить свое господство над коренным населением и пережить гражданскую войну с минимальными потерями. Поэтому неудивительно, что Ахмет Байтурсынов говорил о гражданской войне в Степи как о «насилии, грабежах, злоупотреблениях и особой диктаторской власти».i

С другой стороны, восстание и последовавшая за ним гражданская война оказали мобилизующее воздействие на коренное население, позволив местной интеллигенции установить прочные связи с общинами коренных народов, которые она стремилась представлять. После восстания многие члены Алаш-Орды выступали в качестве переводчиков и посредников между мобилизованными и властями. Они вели переговоры и обращались к правительству в Петрограде от имени трудящихся мусульман региона. По словам японского историка, исследователя Алаш-Орды, Томохико Уямы, все это сделало их «более значимыми и известными» среди местных трудящихся.i