Ахмет Токтабай / Qalam

В большом интервью для Qalam историк Ахмет Токтабай рассказал о казахских лошадях, о связанных с ними ритуалах, которые сохранились еще со времен саков, о коневладельцах и коневодстве, о том, сколько лошадей было у казахов, о происхождении слова «лошадь» и о многом другом.

Что такое казахская лошадь?

История казахской лошади начинается с Ботаяi

Жабы — невысокая, грубоватая на вид лошадь с пышной гривой и густым хвостом. Быстро набирает мясо. Сейчас она все еще распространена.

Останки лошади, реконструкция, 4–3 тыс. до н.э. Северный Казахстан, Ботайская культура. Культурный центр Туркестана, Казахстан/Alamy

Ее главное отличие — выносливость и неприхотливость. В отличие от других пород, ее не нужно держать в стойле, регулярно кормить и поить. Она сама найдет себе корм в степи. Выдерживает и плюс 40, и минус 40 градусов. Может пройти в день 200, а то и 300 километров. Именно на жабы русская армия захватила всю Центральную Азию. Русские офицеры, много писали об этой лошади. А еще есть журнал «Коннозаводство и охота», выходивший с 1841 по 1918 годы. Некоторые его выпуски доходили до тысячи страниц, и там много сведений о казахской лошади.

Лошадь, захороненная с человеком

При исследовании древних захоронений на казахской земле выяснилось, что вместе с человеком хоронили и лошадь. Это характерно для эпохи саков. Считалось, что в том мире есть жизнь, и умерший должен ездить там верхом. Причем хоронили не просто с животным, а со всем снаряжением, которое клали рядом с усопшим.

В Аржанском кургане в Тувеi

Погребальная лошадь с украшениями из Берельского кургана. 4 век до н.э. / Wikimedia Commons

Такое религиозное верование встречается и в тюркскую эпоху, но реже. Даже если лошадей убивали, то не в массовом порядке, как у саков, а хоронили одну-две рядом с человеком.

«Мы посадили отца на коня» и обряд «ат тұлдау»

У казахов, если кто-то спрашивает: «Отец ваш жив-здоров? Как у него дела?», второй человек может ответить: «Мы посадили отца на коня и отправили». И все сразу понимают, что отец умер.

У казахов на поминки по случаю годовщины смерти человека режут лошадь. Отсюда идет понятие «тұлдаған ат»: после смерти человека выбирают коня, остригают гриву и хвост, отпускают его, а через год забивают на поминальном мероприятии — на ас. В течение этого года такого коня никто не трогает, даже воры. После забоя его череп оставляют у могилы.

Казахские поминки сорокового дня / Library of Congress

Все это — видоизмененная форма сакского обряда хоронить умершего с лошадью. История такого поминального ас уходит в историческую глубину примерно на две с половиной тысячи лет. Его след можно найти даже в ведийском обряде ашвамедха у индоевропейцевi

Коневладельцы и коневодство

У казахов были богатые люди с тысячами лошадей. Особенно в Центральном Казахстане. Известны даже имена конкретных богачей и количество их лошадей. Например, знаменитые баи Алдан и Жуман владели 24 тысячами лошадей. У бия Актайлака из Коргалжына было 17 тысяч лошадей. Азнабай и Сапак содержали по 12 тысяч голов. У Тана мырза, богатого жителя Восточного Казахстана, было 10 тысяч лошадей. Также в районах Оренбурга, Ора и среди рода Жагалбайлы было много коневладельцев.

Такому количеству лошадей требовались пастбища. Этот вопрос регулировали бии. Например, если у одного человека было 2–3 тысячи лошадей, но случался джут и скот погибал, а в это время другой казах богател и количество его лошадей увеличивалось, то земля первого переходила ко второму. То есть у кого больше скота — у того больше земли.

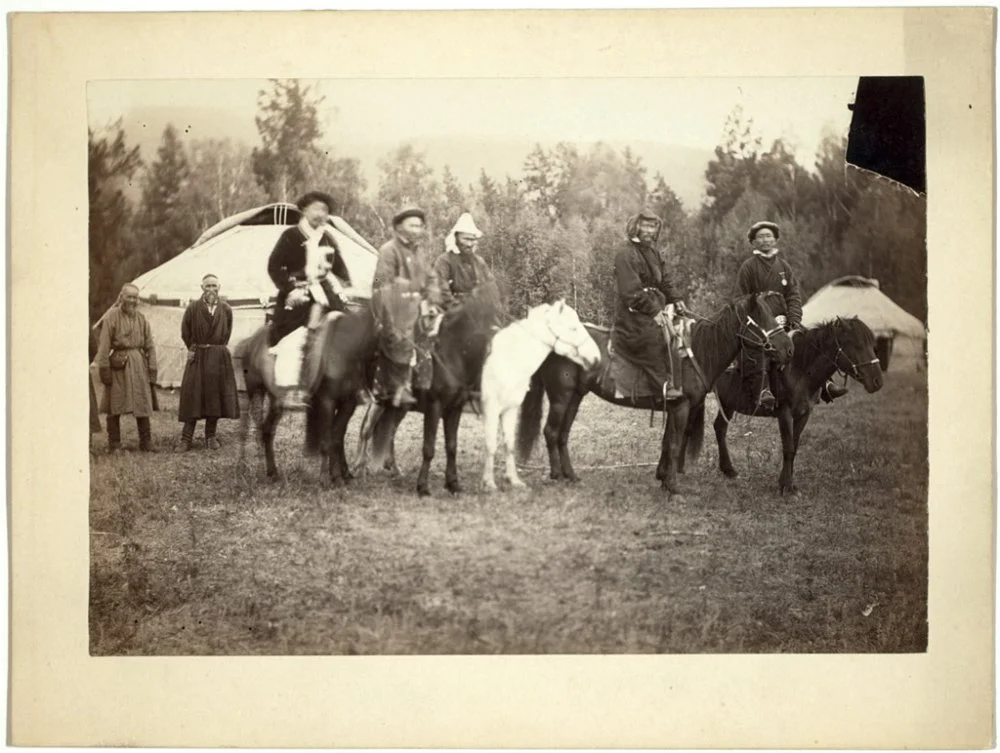

Казахские всадники. Северный Казахстан, 1885–1886 годы / Library of Congress

Богачи обеспечивали пропитанием весь род. Тот же Актайлак резал зимой 60 лошадей. Это было не для себя, а для сородичей, бедняков. Кроме того, богачи снабжали лошадьми армию.

Тюрколог Василий Радлов писал:

«Кочевое казахское общество, хоть и кажется хаосом со стороны, на самом деле организовано. Все регулируется обычаями и законами биев».

Участники русских экспедиций конца 19-го и начала 20-го веков, путешествовавшие по казахской земле, писали: «Этот народ обязательно режет лошадь на зиму. Пьют много кумыса. Боевого коня держат отдельно». В этих источниках указывается, что казахи не едят говядину. Так и отмечено: «Говядина — пища бедных».

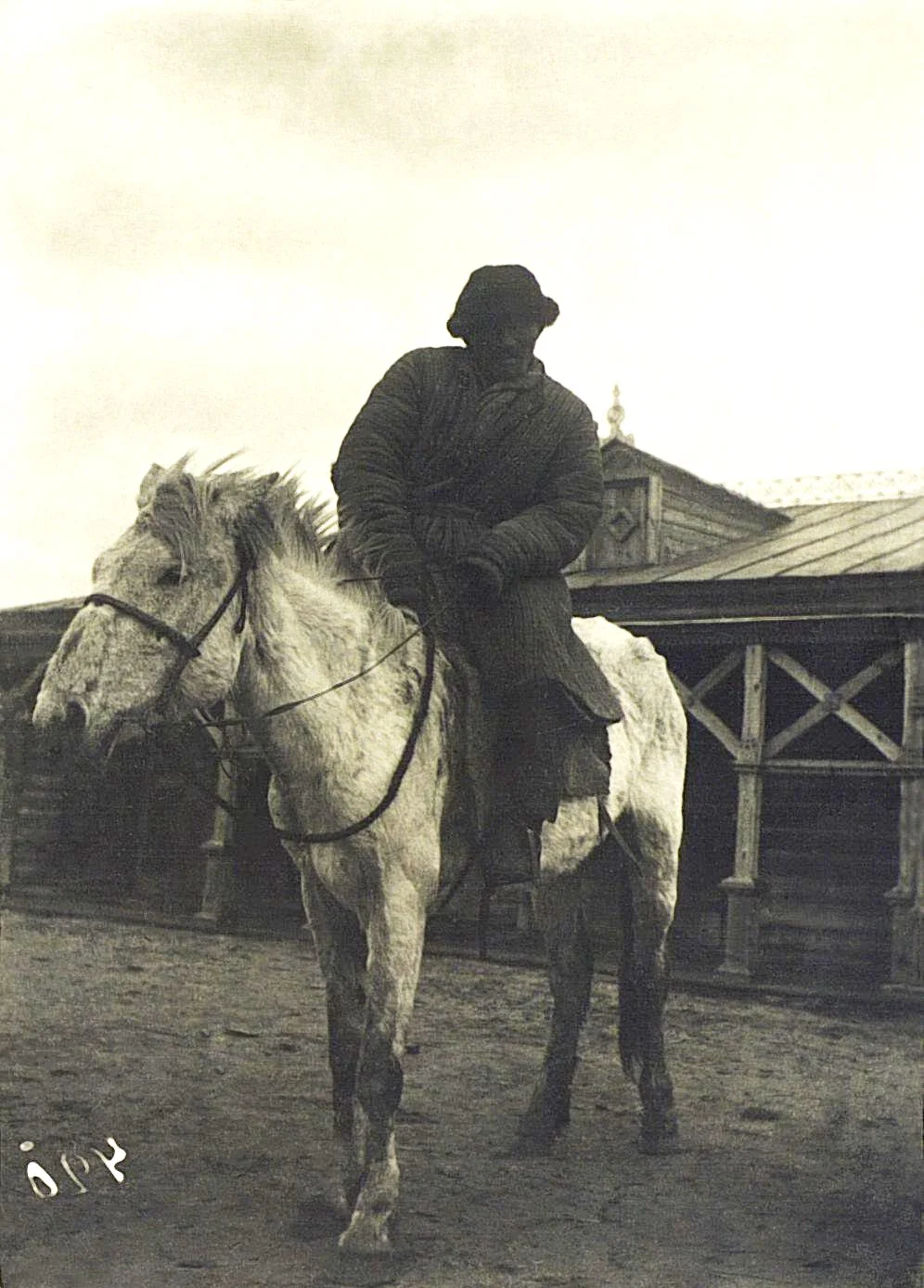

Самуил Дудин. Из альбома «Казахи Семипалатинской области». 1899 / romanovempire.org

Статус жылқышыi

Казахская торговля лошадьми и появление слова «лошадь»

И Российская империя, и Китай нуждались в лошадях. Например, в 1702–1703 годах во время Азовских походов против Турции в армии Петра I не хватало лошадей и пушки тащили люди. В такой ситуации казахи продавали лошадей обеим сторонам. С тех времен пошло выражение «Казахская степь — неисчерпаемый источник лошадей».

Китайцы открыли множество рынков скота в Урумчи и Чугучаке и наладили торговлю лошадьми. Император даже издал специальный указ:

«Обеспечивайте казахов лучшими товарами. Будь то чай, шелк — давайте, что попросят. Не обманывайте их».

Потому что империи остро нуждались в лошадях.

С китайской стороны торговлю лошадьми поручили известному полководцу по имени Ли. А со стороны казахов Абылай хан отправил Кабанбая. Именно Кабанбай впервые повез туда 300 лошадей.

В Оренбурге в Меновом дворе продавались тысячи казахских лошадей.

Торговля лошадьми у нас велась еще в 9–10 веках. Связи с русскими княжествами были хорошими. Тогда нас называли «Алаш». Лошадей, пришедших отсюда, называли «алаш ат». Слово «лошадь» произошло от этого. Это доказал известный ученый Владимир Даль. Позже об этом писал и знаменитый филолог Олег Трубачев.

Сколько было лошадей у казахов?

В царской России, по статистике, только в Казахстане насчитывалось более 4 миллионов лошадей. Если добавить скот казахов Монголии и Китая, то число доходило до 7 миллионов. Самый расцвет казахского народа — 1913 год. Растет и население, и скот. В то время у казахов было 49 миллионов голов скота. Из них 5 миллионов лошадей и 1 миллион 200 тысяч верблюдов. Остальное — коровы, овцы и козы.

Пастух лошадей недалеко от Аральска, Аральское море, Казахстан, Центральная Азия / Alamy

Тогда поголовье казахского скота настолько увеличилось, что богачи арендовали земли у казаков в Сибири, Оренбурге и Астрахани, использовали их как пастбища и зимние стоянки.

Но царская Россия не была доброй к казахам. Существовала так называемая десятиверстная полоса: по обе стороны таких рек, как Жайык и Иртыш, отмеряли по 10 верстi

Советский Союз уничтожил казахский скот

Весь этот скот был уничтожен Советским Союзом. Посмотрите сами: в переписи 1939 года из прежних 49 миллионов голов скота осталось только 5 миллионов. Лошадей среди них — всего 300 тысяч.

В то время проводились кампании по отстрелу лошадей. Одна из причин — потребность внутренней России в мясе. Другая — опасение, что казах, пока сидит в седле, не откажется от воинственности. Поэтому скот уничтожали массово. Расстреливали из пулеметов. В Жетысу остался топоним — место под названием Жылқы қырылғанi

Это — лишь часть интервью с Ахметом Токтабаем о казахской лошади. Полную версию смотрите на нашем YouTube–канале Qalam Tarih: