В 1917 году в Центральной Азии были провозглашены две автономии: в ноябре — Туркестанская в Коканде, а в декабре — Алаш-Орда в Оренбурге. Сегодня они занимают ключевое место в национальных нарративах Узбекистана и Казахстана. Известный историк Адиб Халид объясняет, как возникли эти автономии и какими были отношения между ними.

Сегодня история Центральной Азии в основном пишется в рамках национальных нарративов. Это порой приводит к умалению связей и пересечений, которые в прошлом были вполне реальны, а также к забвению общей политической и интеллектуальной среды, в которой действовали разные участники событий. Важно также помнить об исключительно сложной и стремительно меняющейся динамике 1917 года, когда раздутые надежды очень быстро сменились горьким разочарованием.

Алаш и джадиды

Обе автономии были провозглашены группами, оформившимися ещё в царский период. У них было много общего как с активистами из других мусульманских обществ, так и со всем колонизированным миром конца 19 — начала 20 века. Все они задавались одним и тем же вопросом: почему мы оказались колонизированы?

Одной из самых влиятельных групп стали мусульманские модернисты, которые видели ответ в необходимости освоить те современные знания и навыки, что сделали Европу столь могущественной. Однако, несмотря на этот общий посыл, конкретные проблемы, с которыми сталкивались отдельные группы модернистов, различались в зависимости от местного контекста.

В Российской империи мусульманский модернизм сосредоточился на реформе начального образования, настаивая на преподавании грамоты по фонетическому, или «новому методу» (усул-и джадид). Именно от этих «новометодных» школ движение и получило своё название — джадидизм. Для джадидов прогресс и цивилизация были универсальными явлениями, достижимыми и необходимыми для всех обществ. А те общества, которые из-за «попустительства и невежества» отставали, в конечном счёте оказывались завоёваны и маргинализированы.

«Женщины-мусульманки: Царь, беи и ханы отняли у вас права». Азербайджанская газета, Баку, 1921 год / Mardjani Foundation

Так как политическая организация в Российской империи была невозможна, джадиды направляли свою деятельность на само мусульманское общество. Как отмечал Мунавар-кары Абдурашидханов в 1906 году, «все стороны нашего бытия нуждаются в реформе». Это включало реформу религиозных обычаев, внедрение новых форм общественных отношений через благотворительные общества, развитие новых литературных жанров и театра. Джадиды выступали и за изменение положения женщин: образование рассматривалось как путь к их преобразованию в «лучших матерей и полноправных членов общества». Их любимой метафорой было «пробуждение»: общество должно было выйти из сна невежества и беспечности, чтобы занять достойное место в мире.

Абдурауф Фитрат (в центре) с коллегами. Бухара, 1908 год / Wikimedia Commons

Однако крупнейшие джадиды Туркестана — Мунавар-кары, Махмудходжа Бехбуди и Абдурауф Фитрат — вышли из системы исламского образования. Они поддерживали тесные контакты с мусульманскими интеллектуалами из Татарстана, Кавказа и Османской империи. Их привлекала современность, и они достаточно позитивно оценивали страны, достигшие прогресса благодаря культивированию знаний — Россию, европейские государства, Японию. Так, Фитрат сделал британского учёного главным героем своего трактата «Спор бухарского мударриса с европейцем» (1911), где европеец убедительно доказывал консервативному учёному необходимость освоения современных знаний.

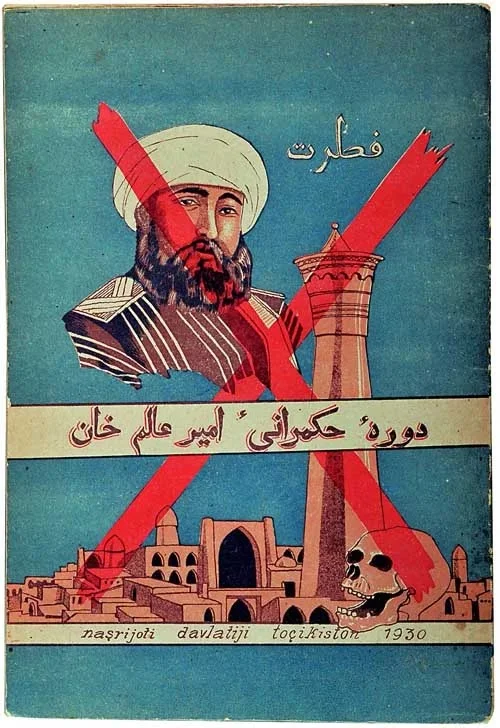

Обложка книги Фитрата «Давраи хукмронии Амир Олимхон» («Эпоха правления Амира Алим-хана»). Ташкент-Сталинабад, 1930 год / mytashkent.uz

Движение «Алаш», в отличие от джадидов, возникло в несколько иных условиях. Его участники также говорили о духовном подъёме и «пробуждении» народа, символом которого стало стихотворение Миржакипа Дулатулы «Оян, қазақ!» (Проснись, казах!) — одно из знаковых произведений новой казахской литературы начала XX века. Однако большинство лидеров Алаша получили образование на русском языке и были хорошо знакомы с российской политикой. Их главной заботой был переселенческий колониализм — переселение русских и украинских крестьян на казахские земли, которые империя считала «лишними» для самих казахов. Поэтому «идеализированный образ Европы» для них был мало применим. Их надежды связывались с попыткой смягчить правовые ограничения для казахов, которые в Российской империи считались «инородцами». Но, как уже отмечалось выше, о какой-либо политической организации в условиях царского режима не могло быть и речи.

Эйфория 1917 года

Отречение Николая II в марте 1917 года и падение династии Романовых стало моментом небывалого вдохновения по всей Российской империи. Для нерусских народов это могло стать началом освобождения и возможностью пересмотреть своё место в новой России. Энтузиазм зашкаливал. В Ташкенте поэт Сирожиддин Махдум Сидкий опубликовал длинное стихотворение, воспевавшее «новую свободу». В предисловии к нему он писал:

Хвала, что пришло время свободы. Солнце справедливости озарило весь мир. Крепость раздора исчезла из умов. Настало время любви и правды. Мы ждем не дождемся наступления этих радостных дней. Теперь надо отбросить ложные мысли и подумать о том, как жить счастливо на арене свободы.

Стихотворение сопровождал припев: «Да здравствует справедливое новое правительство, даровавшее свободу нам, беспомощным подданным!»

В это же время представители казахской интеллигенции заявляли:

«Солнце свободы, равенства и братства всех народов России взошло. Казахам необходимо организоваться, чтобы поддержать новый порядок и новое правительство. Нужно работать вместе со всеми национальностями, поддерживающими новый порядок».

И джадиды, и представители движения «Алаш» воспринимали этот момент как шанс воплотить свои надежды на преобразование общества. Казалось, возможно всё! Недаром именно тогда серия законодательных актов Временного правительства отменила сословные, религиозные и национальные различия, предоставила право голоса всем гражданам старше двадцати лет, включая женщин. Жители Центральной Азии становились полноправными гражданами новой России.

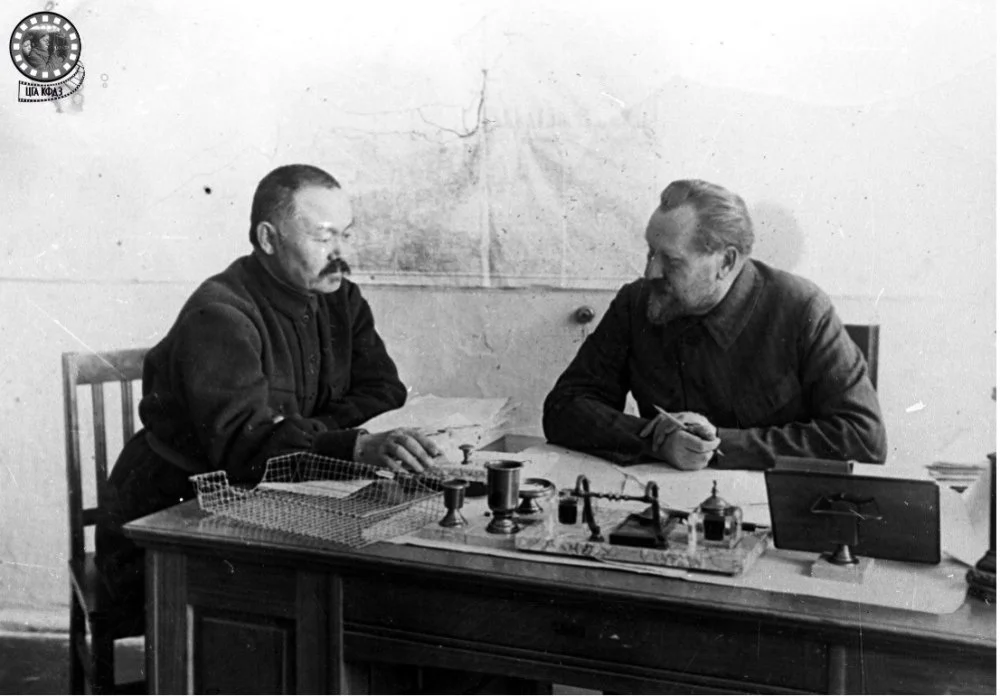

Члены партии Алаш / ЦГА КФДЗ

В городах Туркестана началась настоящая организационная лихорадка: возникали самые разные общества — культурные, политические, религиозные. Несмотря на экономические трудности, стали выходить газеты. Для координации новой политической активности была создана организация «Шуро-и исламия» (Мусульманский совет). Уже в середине апреля, менее чем через шесть недель после революции, в Ташкенте был созван Первый Всетуркестанский съезд мусульман. Как и большинство собраний, проходивших в то время по всей территории бывшей империи, этот съезд не имел формальных требований к выборам или делегированию полномочий. Делегатов выдвигали различные организации, а некоторые участники приезжали самостоятельно. После бурных дебатов съезд проголосовал за широкую территориальную автономию Туркестана в составе демократической федеративной России.

Лидеры политэмиграции тюркских и кавказских народов в Польше. Сидят (слева направо): Магомет-Гирей Сунш, Джафер Сейдамет Кырымер, Гаяз Исхаки, Мамед Эмин Расулзаде. Стоят (слева направо): Мустафа Шокай, Мустафа Векилли, Таусултан Шакман / Wikimedia Commons

Стоит отметить, что съезд выступал от имени Туркестанского края Российской империи, в состав которого входила значительная часть казахов, но не включались Бухара и Хива. Автономия задумывалась именно как территориальная, а судьбу региона должно было впоследствии определить само население Туркестана через демократический процесс.

В то же время параллельное движение формировалось и среди казахов, с географическим центром немного севернее. Серия местных собраний завершилась в июле Первым Всеказахским съездом в Оренбурге, куда съехались делегаты от всех казахских общин Центральной Азии, включая туркестанских. Съезд постановил: «Россия должна стать демократической парламентской республикой», а «казахские области должны получить территориально-национальную автономию». Эта позиция была близка к решению Туркестанского съезда, хотя в казахской версии прямо не указывалось, что Россия должна быть именно федеративной республикой. При этом «казахские области» могли относиться как к Степному краю, так и к Туркестану. Съезд также подчеркнул важность выборов в Учредительное собрание — главную надежду революции — и утвердил список кандидатов, которых следовало включить в избирательный список.

Судьбы на перепутье

Эйфория Февральской революции заставила многих людей взвалить на себя сразу множество обязанностей. Сегодня невозможно не поразиться их энтузиазму и энергии: они ездили с одного собрания на другое, из города в город, совмещая разные роли.

Мустафа Шокай в это время находился в Петрограде, где работал в Мусульманской фракции IV Государственной думы. Родившийся в семье казахской аристократии в ауле близ Перовска (ныне Кызылорда), он учился на юридическом факультете Петербургского университета. После революции он сел на первый же поезд и отправился в Ташкент. То же сделал и Ахмет Заки Валиди, молодой башкирский учёный, горячо веривший в идею тюркского единства. Оба они сыграли важную роль на Первом Всетуркестанском съезде мусульман.

Ахмет-Заки Валиди. 1919—1920 гг. / Wikimedia Commons

Революция открыла политическую трибуну для бывших «инородцев», но не расширила языковые границы власти. Чтобы быть услышанными на всю страну, им нужно было говорить по-русски. Большинство джадидов Туркестана владело русским недостаточно хорошо, чтобы уверенно включиться в новую политику. Поэтому особенно в отношениях с государственной властью ведущая роль перешла к немногим туркестанцам с русским образованием — таким, как Убайдулла Ходжаев и Тошпулатбек Норбутабеков. Значительную роль сыграли и туркестанские казахи, например, Мустафа Шокай. Таким образом, политика в Туркестане в 1917 году представляла собой союз джадидов и других мусульман, владевших русским языком, хотя ранее они мало участвовали в культурных реформах, подобных джадидским.

Разумеется, казахи Туркестана играли заметную роль и в политике движения «Алаш». В июле Всеказахский съезд утвердил список кандидатов во Всероссийское Учредительное собрание, в который вошли Мустафа Шокай и Санжар Асфендияров — казахские лидеры, активно участвовавшие и в туркестанской политике. В списке значились также неказахи, близкие к движению «Алаш», такие как Убайдулла Ходжаев и Вадим Чайкин.

Колониальная революция

Однако оптимистический настрой решений Всетуркестанского и Всеказахского съездов о будущей автономии так и не был реализован. Уже к осени 1917 года на всей территории бывшей Российской империи начался крах законности и правопорядка, и революция постепенно превращалась в распад государства.

Члены партии Алаш / ЦГА КФДЗ

Власть центрального правительства в Туркестане быстро угасала. 31 марта Ташкентский Совет рабочих и солдатских депутатов арестовал генерал-губернатора Алексея Куропаткина и выслал его в Петроград. Временное правительство назначило Туркестанский комитет своим представителем в регионе. Четверо из девяти его членов были мусульманами, среди них — Алихан Букейханов из Семипалатинской области Степного края и Мухамеджан Тынышпаев из Семиречья, оба видные лидеры движения «Алаш». Однако на деле комитет оказался неэффективным из-за непримиримой оппозиции со стороны Ташкентского Совета, состоявшего исключительно из этнических русских и других европейцев. В результате Туркестан оказался отрезанным от Петрограда и Москвы на два с половиной года — до тех пор, пока Красная армия окончательно не установила там власть зимой 1919–1920 годов.

Мухамеджан Тынышпаев / ЦГА КФДЗ

Тем временем события в самом регионе развивались своим чередом. Вся Центральная Азия переживала колониальную революцию, когда русское население, организованное в советы, захватывало власть от имени пролетариата, которого в крае фактически не существовало.

В Ташкенте местный Совет уже в сентябре попытался совершить военный переворот. Попытку подавили войска, присланные из центра, однако 1 ноября, после ожесточённых боёв с частями, оставшимися верными Временному правительству, Совет окончательно захватил власть. Затем он заявил, что, поскольку «среди туземного населения нет пролетарских классовых организаций», включение мусульман в органы высшей региональной власти на данный момент недопустимо. Впоследствии аналогичные советы, состоявшие в основном из русских и украинцев, устанавливали свою власть и в городах Степного края.

Примерно в то же время на Втором Всероссийском съезде Советов в Петрограде большевики захватили власть от имени советов, и за это были осуждены всеми другими социалистическими партиями как узурпаторы революции. Важно помнить: Русская революция и советская власть — далеко не одно и то же. На деле приход большевиков к власти стал откровенным отступлением от обещаний Февральской революции.

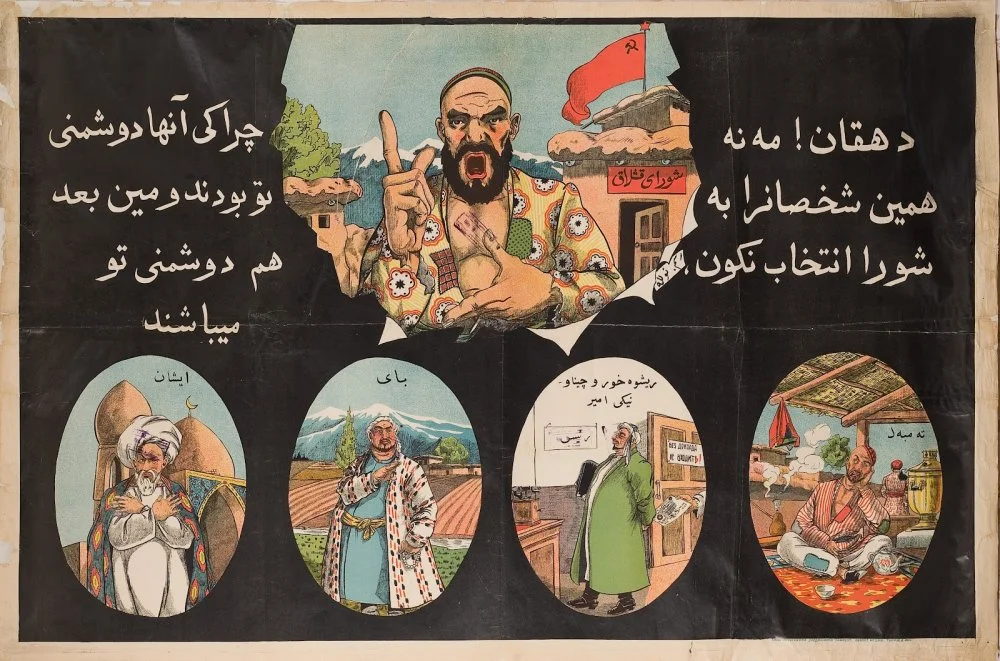

«Дихан: не выбирай этих людей. Они были твоими врагами и остаются твоими врагами». Ташкент, 1920-е годы / Mardjani Foundation

Столкнувшись с этим предательством, «Шуро-и исламия» созвала новый мусульманский съезд — на этот раз в Коканде, подальше от Ташкента, — который провозгласил автономию Туркестана на основе обещаний Февральской революции:

«Временное правительство Туркестана провозглашает Туркестан территориально автономным в составе Федеративной демократической Российской республики. Оно предоставляет Туркестанскому учредительному собранию право установить форму автономии, которое должно быть созвано как можно скорее, и торжественно заявляет, что права национальных меньшинств, проживающих в Туркестане, будут защищены всеми средствами».

Туркестан оставался частью российского государства, но с широкой территориальной автономией. Проект автономии предусматривал создание регионального учредительного собрания, в котором треть мест закреплялась за немусульманами, хотя их доля в населении была значительно меньше. Временное правительство из двенадцати человек включало мусульманских активистов разных направлений, за исключением религиозных лидеров Ташкента, яростно противостоявших «Шуро-и исламия». Первым премьер-министром стал Мухамеджан Тынышпаев, однако вскоре он уехал в Оренбург, где в декабре 1917 года движение «Алаш» проводило Второй Всеказахский съезд. Его сменил другой казах — Мустафа Шокай.

Второй Всеказахский съезд также провозгласил национальную автономию для областей, населённых казахами, которые должны были войти в состав Российской федерации на равных правах с другими национальностями. Съезд постановил создать исполнительный орган нового правительства — «Алаш-Орду» — и гарантировал представительство для неказахов: 10 из 25 мест в Совете «Алаш-Орды» отводились представителям других народов. Главой правительства был избран Алихан Букейхан, активное участие в работе съезда принимал и Мустафа Шокай.

Члены партии Алаш / ЦГА КФДЗ

Концепции обеих автономий вдохновлялись Февральской революцией и либеральными указами Временного правительства; они были направлены против узурпации её идеалов большевиками. За обеими стояли люди, тесно связанные друг с другом. Их объединяло одно стремление — сохранить и реализовать обещания Февральской революции вопреки предательству большевиков. Но ни те, ни другие не были к этому готовы.

В 1917 году ни «Шуро-и исламия», ни движение «Алаш» ещё не помышляли о полной независимости — как, впрочем, и ни одна другая национальная группа в Российской империи, за исключением, пожалуй, поляков, чьи земли находились под германской оккупацией. Главной причиной было трезвое осознание: реальная сила в Центральной Азии оставалась в руках русских, у которых были и оружие, и войска. Кроме того, в имперской администрации не было «туземцев», и занять бюрократические посты независимого государства было попросту некому. На десятую годовщину провозглашения Туркестанской автономии Шокай, находившийся уже в эмиграции в Европе, писал, что на кокандском съезде никто не поддерживал идею полной независимости, поскольку у Туркестана не было ни армии, ни бюрократии. В 1917 году сама мысль о независимости казалась заведомо нежизнеспособной.

Эпилог

Ташкентский Совет назвал Туркестанскую автономию авантюрой национальной буржуазии, призванной ввести в заблуждение местное население и выступить против революции, возглавляемой русскими. С самого начала его тон был насмешливым. Как только удалось собрать необходимые ресурсы, в Коканд был направлен военный отряд. У Туркестанской автономии почти не было военной силы, тем более что кокандский Совет ей не подчинился. В результате красногвардейцы из Ташкента не только нанесли сокрушительное поражение, ликвидировав правительство автономии, но и разрушили значительную часть старого города. После этого Ташкентский Совет объявил о захвате власти во всём Туркестане, провозгласил членов правительства Туркестанской автономии вне закона и приступил к массовым арестам.

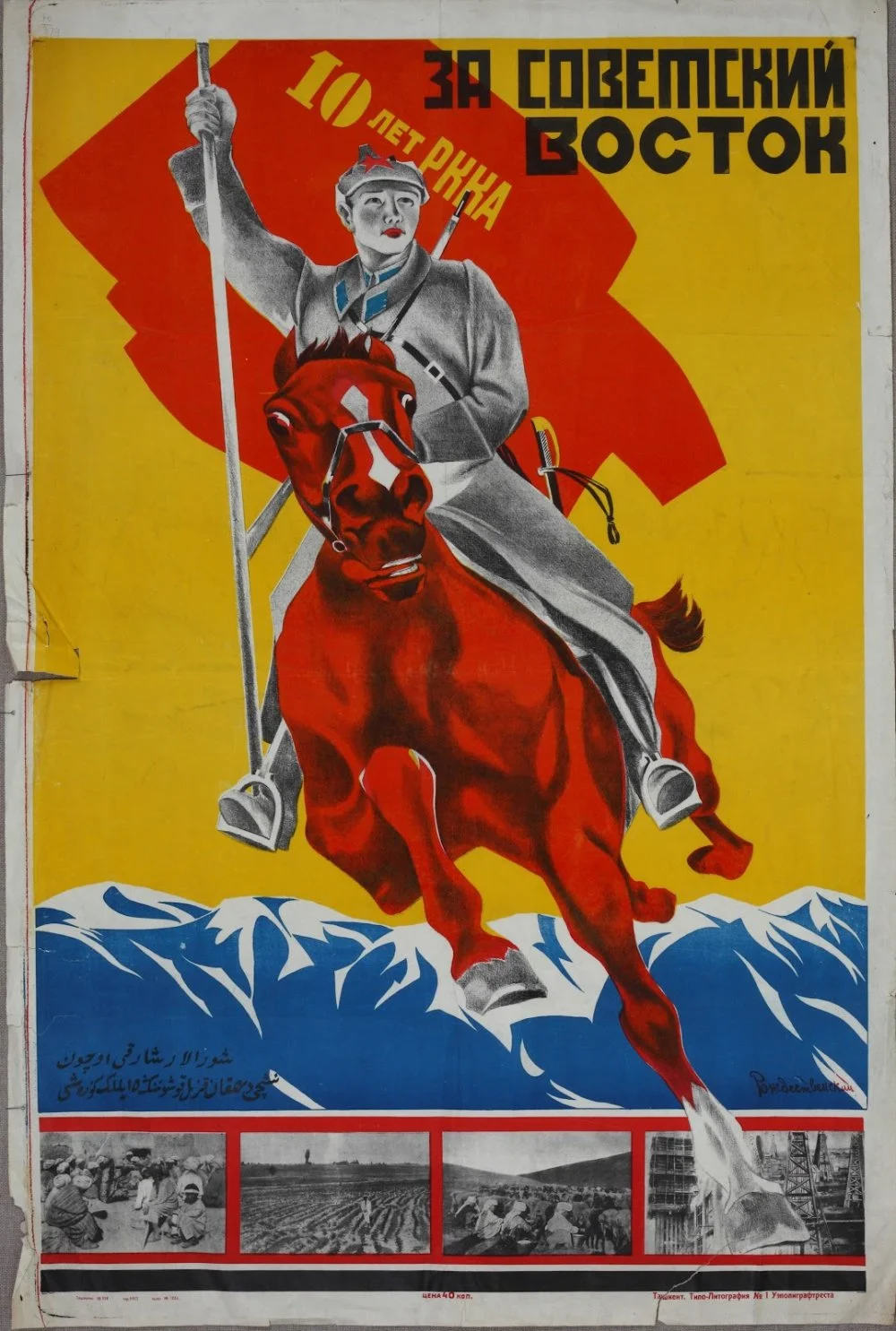

За Советский Восток: 10-летие Красной Армии. 1928 год / Государственный центральный музей современной истории России / Flickr

Алаш-Орда продержалась немного дольше Туркестанской автономии. Прежде всего это объяснялось тем, что, в отличие от Ташкента, в Казахской степи не существовало устойчивого центра советской власти. Советы, где доминировали выходцы из европейских народов, устанавливали контроль в городах, однако их власть сразу же оспаривалась силами Белого движения. Именно это давало Алаш-Орде возможность маневрировать, в отличие от Туркестанской автономии, которая такой возможности не имела.

Претензии Алаш-Орды на власть оспаривали и большевики, и белогвардейцы, поэтому её возможности в управлении оставались крайне ограниченными. В 1918–1919 годах она создала собственную милицию и сражалась на стороне белых, но по мере успехов большевиков в степи в 1919 году была вынуждена вступить с ними в переговоры. К январю 1920 года большевики заключили с Алаш-Ордой тактический союз: её организации были включены в советы и партийные структуры, а видные лидеры получили посты в советской администрации. Уже в октябре 1920 года Советы провозгласили создание Казахской Автономной Советской Социалистической Республики как территориальной автономии в составе РСФСР.

Карта республик и областей Центральной Азии до и после национального размежевания из книги К. Рамзина «Революция в Средней Азии». 1928 год / Wikimedia Commons

Нечто подобное произошло в Туркестане ещё в 1918 году. Центральное правительство в Москве, недовольное поведением русских коммунистов в Ташкенте, направило туда Петра Кобозева в качестве полномочного представителя. Ему удалось добиться проведения новых выборов в Ташкентский совет и заставить включить мусульман в новые органы власти. В апреле 1918 года Пятый съезд Советов Туркестанского края провозгласил создание Туркестанской Советской Республики в составе социалистической России — советского аналога автономии, объявленной в Коканде в ноябре.

Таким образом, к 1920 году и Алаш-Орда, и Туркестанская автономия были заменены их советскими аналогами. Это ознаменовало окончательный крах надежд, рожденных революцией 1917 года.