В четвертой части своего курса историк Султан Акимбеков рассказывает о том, как во второй половине 18 века казахские ханства лавировали между Цинской и Российской империями, формально признавая зависимость, но фактически сохраняя самостоятельность, которая способствовала ведению активной внешней политики на ключевых направлениях.

Падение Джунгарии и новые вызовы

После разгрома Джунгарского ханства империей Цин в конце 1750-х годов с политической сцены исчез наиболее принципиальный исторический противник Казахского ханства. На первый взгляд, это означало снижение внешних рисков для казахских ханств второй половины 18 века, так как исчез главный конкурент в борьбе за степные территории и соседствующие со степью торговые рынки. Однако жесткость маньчжурской армии империи Цин при разгроме джунгар и гибель значительной части населения не могли не заставить беспокоиться о новых рисках в связи с соседством этой могущественной империи. Тем более, что впервые в истории империя с центром в Китае зашла так далеко на запад, вглубь евразийских степей. К тому же часть казахов воевала на стороне джунгар в последней фазе их борьбы под руководством Амурсаны против маньчжуров.

Но эти опасения быстро развеялись, когда стало понятно, что империя Цин явно не собирается продолжать свою экспансию в западном направлении. Она ограничилась установлением контроля над Восточным Туркестаном и разместила на территории Джунгарии сравнительно небольшие отряды воинов из маньчжурских племен сибо и солонов для охраны границы. Этих сил было недостаточно даже для управления степными территориями бывшего Джунгарского ханства. Поэтому ключевым вопросом казахо-цинских отношений стали как раз дипломатические усилия цинских чиновников остановить постепенное продвижение казахов на бывшие джунгарские земли.

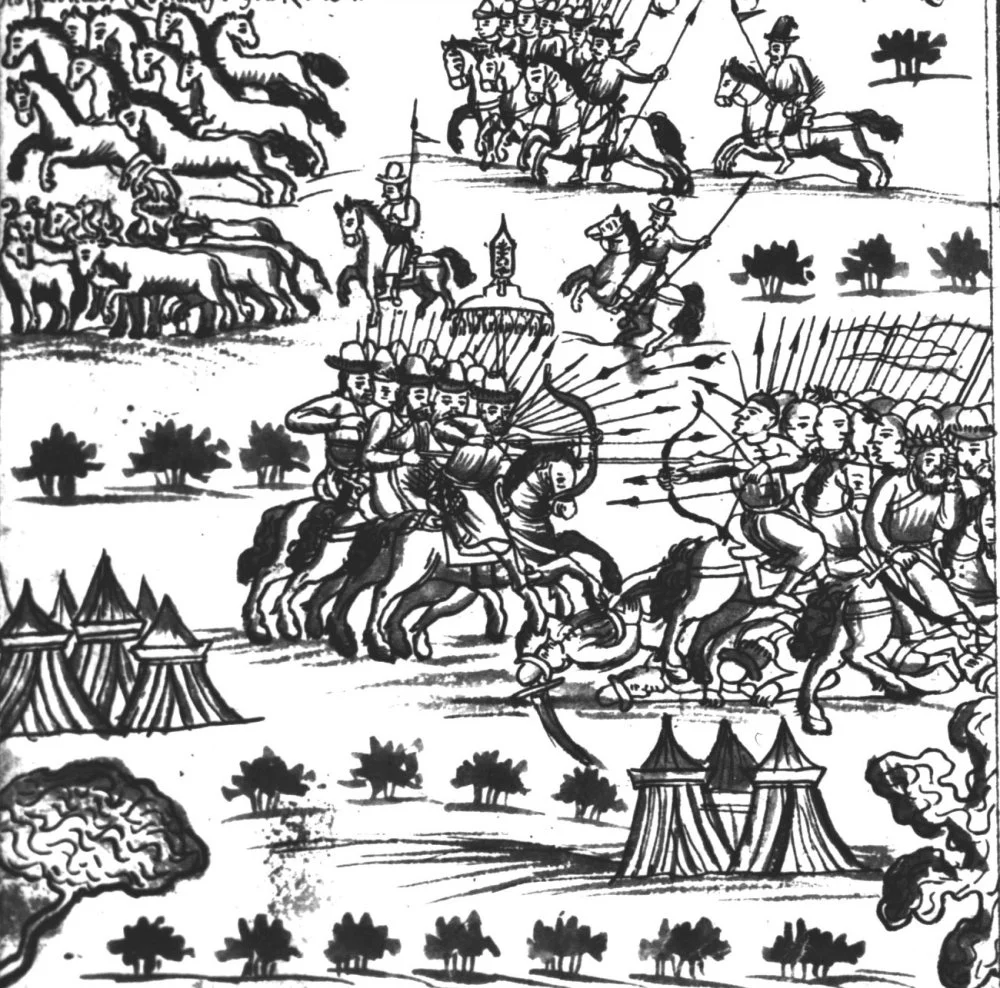

Армия джунгар/Wikimedia Commons

Дипломатия как инструмент выживания

Даже несмотря на то, что в 1756 году казахи Среднего жуза формально и признали власть империи Цин, в ее отношениях с казахскими ханствами на первый план всегда выходила дипломатия. Фактически это были межгосударственные отношения. Так что для Цин установление дипломатических отношений с казахами позволяло в первую очередь обезопасить западную границу.

Здесь надо отметить, что весьма жесткая политика империи Цин в отношении джунгар была связана и с тем, что последние стремились занять место кочевого государства на территории Монголии, что создавало риски для границ Китая. Джунгары были консолидированы, у них была более централизованная власть и они имели родственные связи с монгольскими племенами. К тому же они проводили экспансионистскую политику в отношении Тибета.

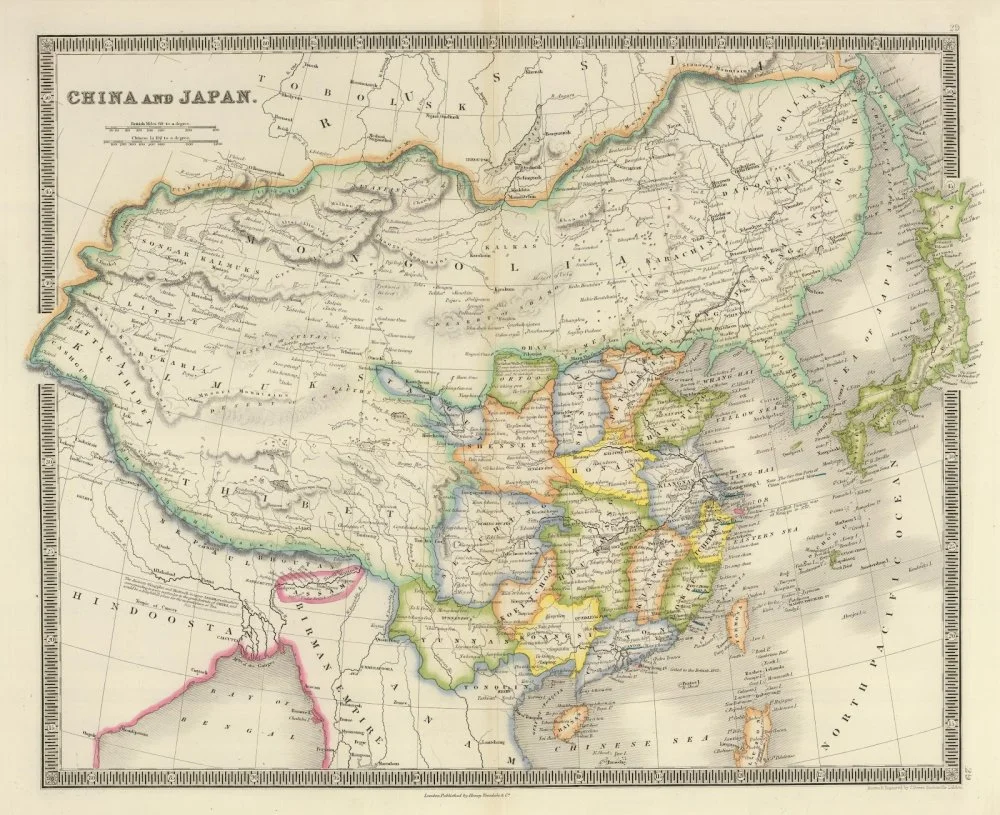

Джунгария в старом географическом атласе. 1844 год/Wikimedia Commons

Для Цин джунгары были реальной угрозой — и многолетние войны подчеркивали данное обстоятельство. В итоге они радикально решили вопрос существования Джунгарского ханства, но дальнейшее продвижение в степь не имело для них стратегического значения. Тем более, что это потребовало бы слишком больших ресурсов и затрат для контроля огромных территорий. Тут гораздо эффективнее было использовать дипломатию.

Казахи не представляли для империи Цин такой значительной угрозы, как джунгары. Поэтому более выгодным было установление с ними дипломатических отношений разного уровня, включая довольно формальное признание зависимости и поддержку торгово-экономических связей. Для этого Цины предоставили казахским торговцам доступ к контролируемым ими торговым рынкам Восточного Туркестана, который впоследствии получит название Синьцзян.

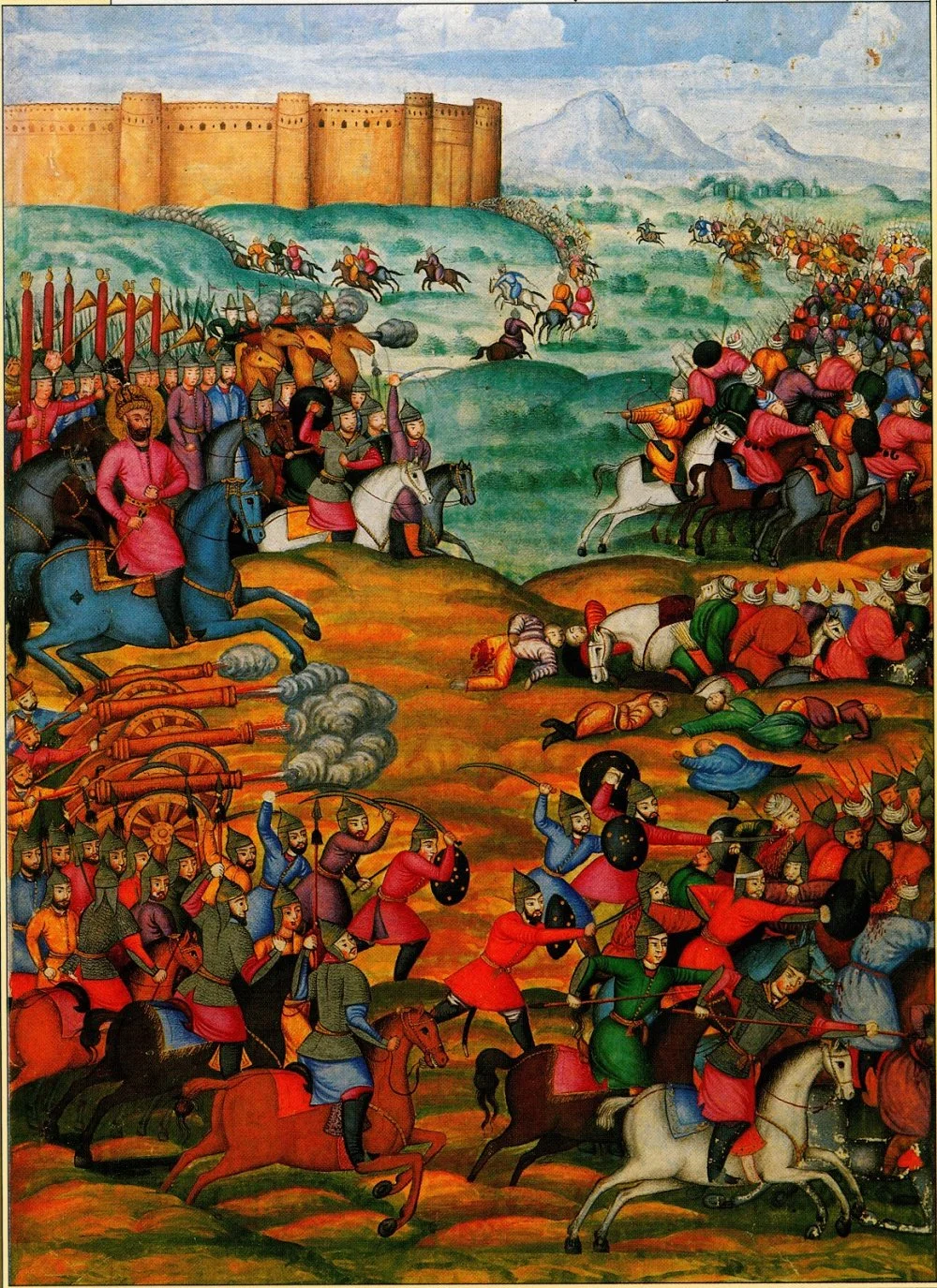

Битва при Авабат-чжуане. Сцена из китайской кампании против мятежников в Восточном Туркестане. 1828 год/Wikimedia Commons

В результате на восточной границе казахских ханств сформировалась сложная система взаимодействия с империей Цин. К примеру, в 1759 году наиболее влиятельный султан Среднего жуза Абылай находился с дипломатической миссией в Пекине и вступил в формальное подданство империи Цин, получив в обмен титул «Ван». В случае со степными правителями данный титул означал зависимость, но достаточно формальную. В частности, по времена борьбы за создание Монгольской империи титул «Ван» носил влиятельный и при этом весьма самостоятельный хан кереитов Тогорил, который вошел в историю под титулом Ван-хан. В 1762 году Абылай даже отправил своего сына аманатом в империю Цин. При этих обстоятельствах казахские торговцы как раз и получили доступ к торговым рынкам в Кашгаре и Чугучаке в провинции Синьцзян.

Чингис-хан и Ван-хан. «Джами ат-таварих» Рашид ад-Дина. 15 век, Иран/Wikimedia Commons

Двухвекторная внешняя политика

При этом Абылай еще в качестве султана Среднего жуза вместе с ханом Абулмамбетом участвовал в подписании договорных отношений и с Российской империей. Формально это считалось тоже формой зависимости, но фактически у этих документов не было реального содержания, как и в случае с ханами Абулхаиром и Самеке, о чем мы рассказывали в предыдущей части курса. Для казахских ханов это являлось формой поддержания дипломатического баланса как с Российской империей, так и с империей Цин. Такие отношения обеспечивали казахские ханства относительной стабильностью на стратегически важных для них направлениях в отношениях с влиятельными империями.

Казахские ханы активно маневрировали между интересами империи Цин и Российской империи, избегая при этом реальной зависимости. Этому способствовало и то, что основные интересы двух этих империй не были связаны с территорией казахских ханств. Империя Цин ограничивалась формальным военным присутствием, ее главные интересы находились в собственно аграрных регионах Китая. Политика же Российской империи весь 18 век была главным образом ориентирована на степи Причерноморья и Северного Кавказа. Вот что писал по этому поводу историк Анатолий Ремнев»:

«Долгое время (как в случае между Российской и Китайской империями) межимперская территория имела характер буферной территории с редким кочевым населением. Это была своего рода “ничейная земля” (terra nullius), несмотря на ее формальную принадлежность к той или иной империи».

Это создало для казахских ханств своего рода окно возможностей. При формальной зависимости от двух империй фактически они сохраняли свою самостоятельность. Стоит также отметить, что Российская империя поддерживала отношения с казахскими ханами через министерство иностранных дел.

Николай Каразин (1842–1908). Объясачение Средней киргиз-кайсацкой орды. Царский указ (1824). 1870-е/Wikimedia Commons

Казахская экспансия на юг

В то же время казахские ханства проводили активную внешнюю политику и на других стратегических направлениях. В частности, хан Младшего жуза Абулхаир и его преемник хан Нуралы играли значительную роль во внутренней политике Хивинского ханства. В ноябре 1740 года Абулхаир даже был провозглашен ханом Хивы. До этого ханом был казахский чингизид Ильбарс, который погиб в ходе наступления правителя Ирана Надир-шаха на Хиву. Правда, Абулхаир удержался на этой позиции только несколько дней, и иранцы поставили хивинским ханом Тагира, но его в конце 1740 года убил Нуралы, который также несколько месяцев занимал место хана Хивы.

Важную роль в этих отношениях играло общее политическое влияние казахских ханов на южных границах Центральной Азии, которое определялось как военными возможностями, так и происхождением казахской элиты. Казахские чингизиды были востребованы в различных центральноазиатских государствах до начала процесса укрепления власти местных племенных узбекских элит со второй половины 18 века — мингов в Коканде, кунгратов в Хиве и мангытов в Бухаре.

Картина битвы Надир-шаха против Ильбарс-хана. 1757/Wikimedia Commons

Кроме того, казахи продолжали контролировать присырдарьинские города и связанные с ними рынки торговли с оседлыми районами Центральной Азии. В частности, влиятельный казахский хан Абылай переместил ставку казахских ханов в город Туркестан — прежнюю столицу Казахского ханства.

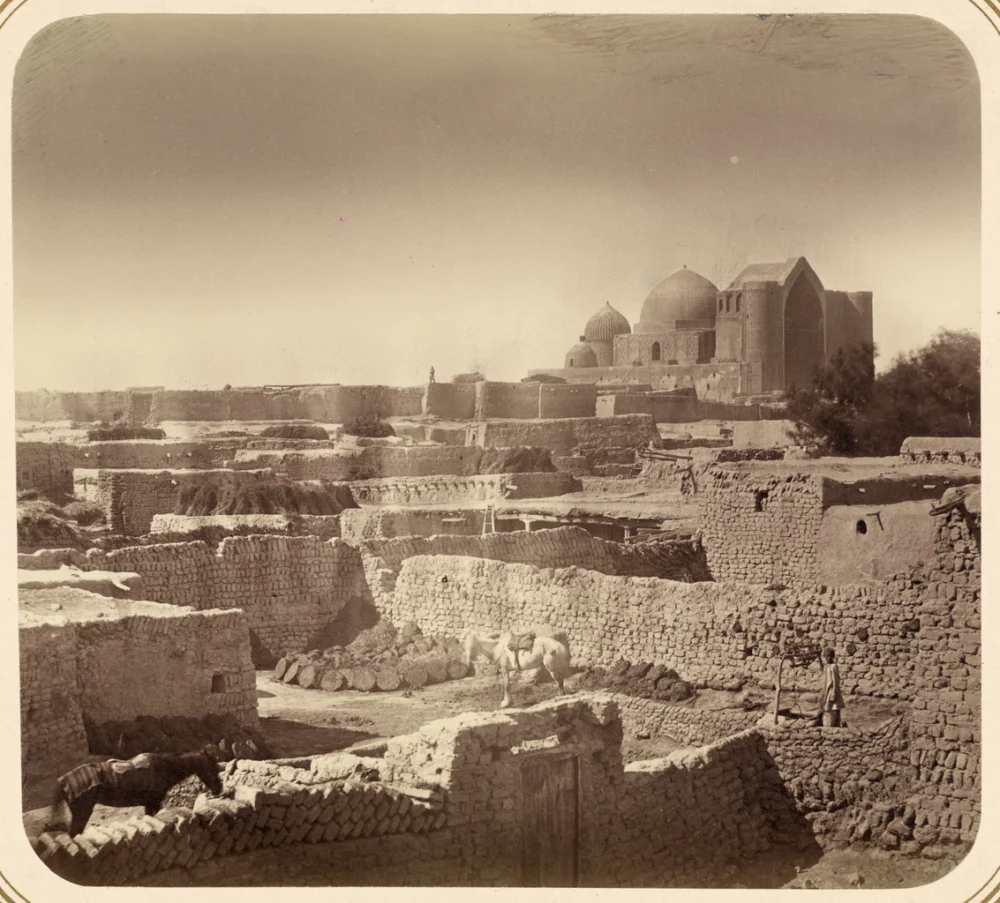

Кун Александр Людвигович. Сырдарьинская область. Туркестан. Часть города, Бакы Масджид. Туркестанский альбом. Между 1865 и 1872 годами/Library of Congress

Абылай стал ханом Среднего жуза в 1771 году после смерти Абулмамбета, и уже тогда во время его избрании на ханство речь шла о позиции общеказахского хана. В процессе избрания участвовали представители всех трех жузов, и с учетом авторитета Абылая, а также того, что он контролировал присырдарьинские города, это выглядело как попытка централизации власти в новых исторических реалиях.

Россия и казахская децентрализация

Важно отметить, что в сложившихся условиях второй половины 18 века у Туркестана было стратегически выгодное местоположение. В первую очередь это было связано с тем, что он находился далеко и от Российской империи, и от империи Цин. Соответственно, их влияние здесь было меньше, чем в приграничных с ними районах. Тогда Россия еще не имела возможности проникнуть так далеко вглубь степей.

Российский историк 19 века Алексей Левшин писал про хана Абылая так:

«Сам он в сношениях с пограничными начальниками нашими еще называл себя султаном, но по власти своей и по достоинству китайского князя, полученного им от Цянь Луня, он легко мог переменить внезапно титул свой и назваться повелителем всей Средней Орды без всякого позволения или содействия России. Поступок сей был бы противен достоинству империи, ибо Средняя Орда считалась в русском подданстве, но отвратить это происшествие запрещением было невозможно».

Примечательно, что, когда в 1778 году императрица Екатерина II признала Абылая ханом Среднего жуза, он не прибыл на границу с Российской империей для получения соответствующих документов. Так как он претендовал на позицию общеказахского хана, его признание со стороны России ханом только Среднего жуза никак не отвечало его интересам. Кроме того, он контролировал основные торговые рынки на южных границах с Центральной Азией и не испытывал необходимости в российских торговых городах. Последнее, несомненно, имело значение для казахских племен вдоль пограничной линии российских крепостей.

Фёдор Рокотов. Портрет Екатерины ІІ/Hermitage Museum

В то же время это демонстрировало, что у России не было реальных возможностей оказывать влияние на казахских ханов, которые находились у южных границ, если они отказывались от взаимодействия с ней, как это делал хан Абылай. Хотя одной из причин, по которым Санкт-Петербург не мог признать Абылая общеказахским ханом, было и признание российскими властями хана Младшего жуза Нуралы. Но все же веской причиной была идея, выраженная в письме коллегии иностранных дел Екатерине II:

«Для безопасности здешних границ, при коих киргиз-кайсаки кочуют, полезнее, чтобы они никогда и не состояли под одним главным управлением».

При этом политика в отношении Младшего жуза была важным элементом пограничной политики России в отношении казахов в целом. Здесь у Российской империи определенно было больше интересов, чем в отдаленных районах Казахской степи на границах с югом Центральной Азии. Особенно в связи с повышенной политической активностью внутри Младшего жуза, в которой участвовали семьи чингизидов и отдельные казахские племена.

Орловский А. Сражение между казаками и киргизами (русские называли казахов киргизами или киргиз-кайсаками). Литография. 1826 год/Wikimedia Commons

У Младшего казахского жуза в целом было стратегически выгодное расположение между пограничной линией Российской империи и низовьями Сыр-Дарьи, где располагались зимние кочевья казахских хозяйств. По сути, это обеспечивало казахам Младшего жуза стратегическую глубину в их отношениях с Российской империей. Это было связано с тем, что в этот исторический период они всегда могли отойти от российской границы на юг.

Важно отметить, что у России до начала 19 века не было военных возможностей совершать походы вглубь казахской степи. Соответственно, они не могли оказывать непосредственное военное давление на казахские племена и отдельных чингизидов в случае возникновения конфликтов в отношениях с ними. Поэтому у российских властей в 18 веке не было другого выхода, кроме как поддерживать дипломатические отношения с казахами.

В то же время они могли использовать внутренние противоречия среди казахов для укрепления своей власти. Например, в 1742 году хан Абулхаир отправил письмо оренбургскому губернатору Неплюеву, в котором сообщал о предложении джунгарского правителя Галдан-Цэрэна принять его подданство. В нем он также предложил под видом аманатства удержать хана Абулмамбета и султанов Барака и Батыра от перехода на сторону джунгар. Противостояние между казахскими ханами и султанами усилилось после падения Джунгарского ханства и фактического исчезновения внешней угрозы. В частности, конфликт между ханом Абулхаиром и султанами Бараком и Батыром привел к убийству Абулхаира султаном Бараком в 1748 году.

Рисовал Пётр Борель, гравировал Лаврентий Серяков. Неплюев Иван Иванович (1693—1773), русский государственный деятель/Wikimedia Commons

Обстоятельства этого события как раз и демонстрируют кризис власти в казахских ханствах и в первую очередь в Младшем жузе. В начале 1748 года хивинский хан Кайып, сын султана Батыра, отправил свадебный караван к султану Бараку в связи со сватовством к его дочери. Его атаковали люди хана Абулхаира. В ответ султан Барак атаковал каракалпаков, которые признавали власть Абулхаира. В перипетиях этих событий Абулхаир и был убит Бараком. После этого в Младшем жузе стало сразу два хана. Власть Абулхаира наследовал его сын Нуралы, а Батыр был избран ханом в южных районах, прилегающих к государствам юга Центральной Азии, где он пользовался поддержкой своего сына Кайыпа. При этом султан Барак также стал ханом в Икане в районе Туркестана.

Конфликт между ханами Нуралы и Батыром и фактическое создание двух ханств негативно сказывалось на общей ситуации для казахских племен. Учитывая, что зимние кочевья племен Младшего жуза находились в низовьях Сыр-Дарьи, сложившееся политическое противостояние никак не отвечало их экономическим интересам. Кроме того, конфликт влиял и на торговлю между Российской империей и Центральной Азией, которая играла все большую роль с середины 18 века.

Политический конфликт и окно возможностей

Однако глобальных потрясений в ходе данного политического конфликта не произошло. Во многом это стало признаком начала постепенного ослабления ханской власти. На первый план постепенно начали выходить племенные структуры, и при отсутствии внешней угрозы стало снижаться значение ханской власти, которая к тому же выглядела все более децентрализованной, хотя и сохраняла свое влияние. Несмотря на достаточно формальные акты зависимости и лавирование между интересами двух империй, казахские ханы сохраняли фактическую самостоятельность. Весьма показательно, что при хане Младшего жуза Нуралы, который был формально утвержден российской властью, проводилась наступательная политика против Калмыцкого ханства на Западе и против туркмен в Мангышлаке.

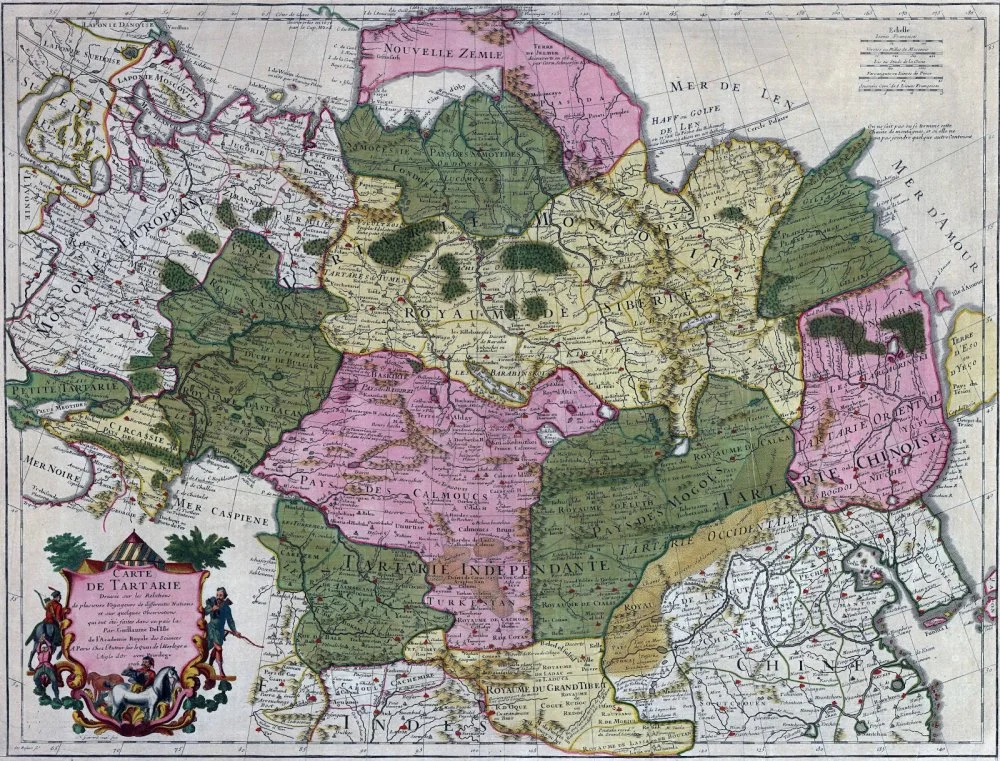

Карта Тартарии Гийома Делиля. 1706 год/Wikimedia Commons

С 1750-х годов Младший жуз начал активно выступать против Калмыцкого ханства, хотя оба этих ханства формально находились в подданстве Российской империи, и война между ними напрямую затрагивала ее интересы. И хотя степень зависимости была разной, так же, как и отличался уровень их вовлеченности в дела России, военные действия между казахами и калмыками демонстрировали реальные ее возможности влиять на ситуацию в степной политике. Тем более, что для России Калмыцкое ханство было важным источником конницы для ведения ее войн против Крымского ханства и Османской империи в степях Причерноморья и Северного Кавказа, а также в Семилетней войне с Пруссией.

Семён Ремезов. Калмыцкая конница преследует хана Кучума. Фрагмент рисунка «Ремезовской летописи». Между 1697 и 1703 годами/История Сибирская". Мультимедиа Центр НГУ

Для Младшего жуза большое значение имели пастбища в междуречье Яика и Волги, которые тогда занимали калмыки. В 1620-х годах калмыки вытеснили отсюда ногайцев, частично присоединив к своему ханству, и к середине 18 века они уже больше 120 лет контролировали эти земли. Тогда же многие восточные ногайцы и примкнули к казахам. После гибели Джунгарского ханства война против калмыков за пастбища стала одним из приоритетов казахской внешней политики, а российские власти как раз стремились ограничить передвижение казахов за Яик. Поэтому сначала, в 1756 году, был издан указ о запрете передвижения казахов, а в 1757 году императрица Елизавета направила хану Нуралы отдельное письмо по этому поводу.

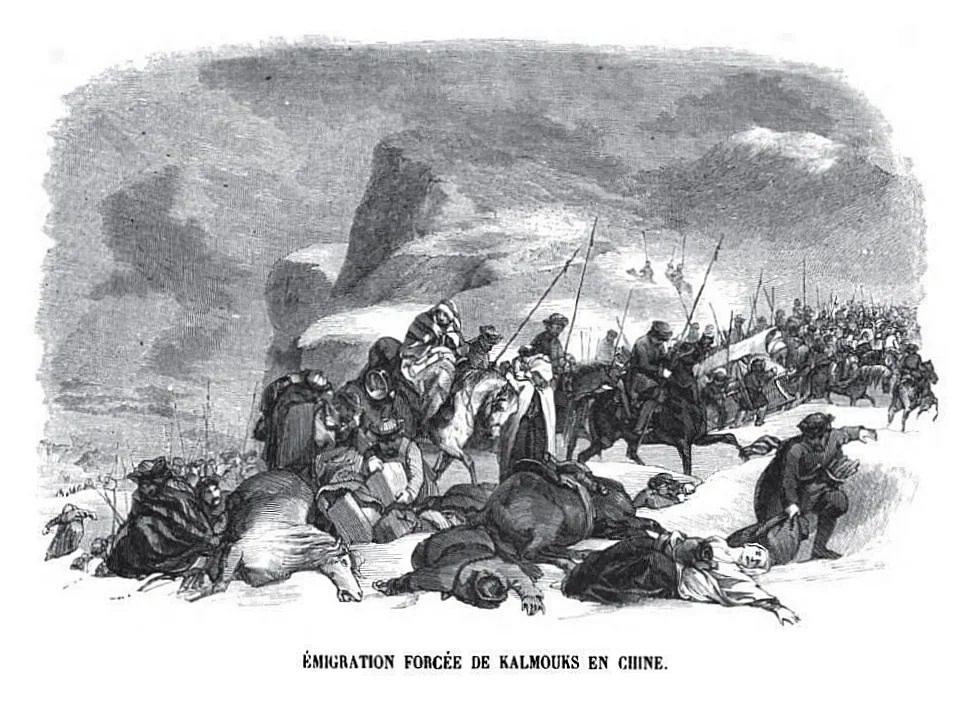

Россия пыталась разделить казахов и калмыков линиями крепостей вдоль Яика, но это не мешало казахам проникать за эту линию. Ситуация оставалась весьма напряженной до 1771 года, когда в отношениях между Российской империей и Калмыцким ханством произошел серьезный кризис и большая часть калмыков попыталась уйти в Джунгарию. Попытка прорваться через казахские степи оказалась не слишком удачной, и до Джунгарии добралась лишь малая группа калмыков. В итоге после ухода калмыков как раз и освободились степи между Яиком и Волгой.

Шарль-Мишель Жоффруа. Вынужденная эмиграция калмыков в Китай в 1771 году. 1845/Google Books

Между тем в 1756 году хан Кайып, сын хана Батыра, был свергнут узбекскими эмирами и бежал к отцу. Одновременно другой его сын, хан каракалпаков Байбори, был свергнут ими и выдан хивинцам, которые его казнили. Это привело к ослаблению позиций семьи Батыра и усилению влияния семьи Нуралы, который активно участвовал во внутренней политике Хивинского ханства. В 1769 году Нуралы неудачно вступил в войну на стороне хивинских узбеков против туркмен. А уже в 1770 году его сын Пиралы становится ханом у туркмен на Мангышлаке, а другой сын, Булекай, — сначала ненадолго ханом Хивы, а потом и ханом каракалпаков. Активная политика на юге позволила хану Нуралы взять под контроль торговлю между Российской империей и Центральной Азией, что обеспечивала его дополнительными доходами.

В итоге поражение калмыков открыло для казахов междуречье Волги и Яика. И когда после 1770 года туркмены из племени эрсари в ходе длительного вооруженного противостояния вынуждены были покинуть Мангышлак, туда переселились казахи из племени адай. Хотя казахские ханы потеряли влияние в Хивинском ханстве, они сохранили влияние на подступах к нему, управляя каракалпаками.

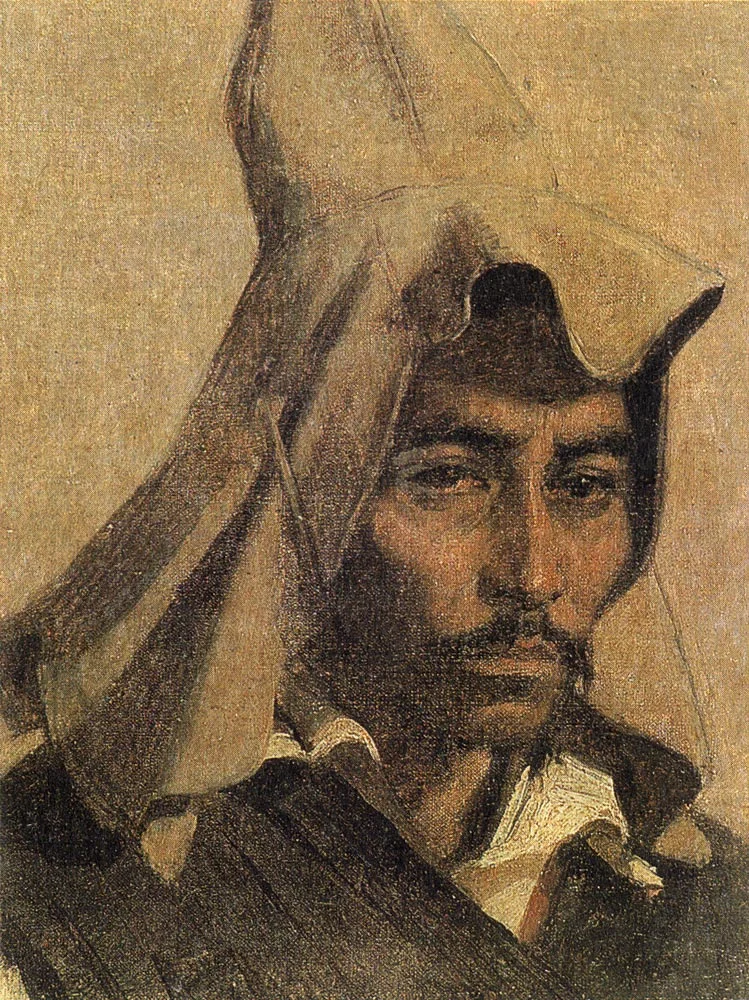

Верещагин В. В. Казах в национальном головном уборе. 1867 год/Киевская Национальная Художественная Галерея

У казахских ханств был теперь доступ одновременно к торговым рынкам Китая, России и государств юга Центральной Азии. Кроме того, они получали доходы от транзитной торговли между Россией и Центральной Азией, которая во второй половине 18 века становилась все более активной. При этом зависимость от империи Цин и Российской империи оставалась довольно формальной. Конечно, у казахов было теперь много политических центров, что затрудняло процессы централизации власти. Это стало особенно заметным при попытке хана Абылая восстановить единое Казахское ханство с центром в Туркестане. Но условий для этого явно не хватало.

Как бы то ни было, при отсутствии явной внешней угрозы казахские ханства, семьи чингизидов и отдельные племена не хотели политического объединения. Они стремились самостоятельно выстраивать отношения с соседними государствами. Но уже в начале 19 века станет очевидно, что такая стратегия оказалась не слишком эффективной для защиты собственных интересов.