В традиционной казахской степи детство длилось недолго, но оно было наполнено заботой и уважением: ребёнка окружали вниманием всего аула, к нему относились бережно, веря, что каждая новая жизнь — это дар. Этнограф Лепуда Мукатаева рассказывает, как традиции и философия кочевой культуры формировали характер и судьбу человека с первых лет жизни.

Рождение ребенка — событие для всего аула

Казахи всегда очень любили детей. Рождение ребёнка было большой радостью для всего аула. Беременность женщины воспринималась в семье как праздник. Свекровь или абысын устраивали торжество — Құрсақ шашу. Варили мясо, приносили угощения, поздравляли и поддерживали будущую мать. Даже если это был десятый ребёнок в семье, радости было не меньше, чем с первым.

Лепуда Мукатаева / Qalam

Помощь при родах и забота о матери

Роженица никогда не оставалась одна. Рядом с ней всегда были мать мужа или другие женщины семьи, которые помогали восстановиться после рождения ребенка: готовили наваристый бульон, укутывали, чтобы молодая мама могла набраться сил. Это бережное отношение к женщине всегда меня поражало: забота проявлялась не только в физическом уходе, но и в моральной поддержке.

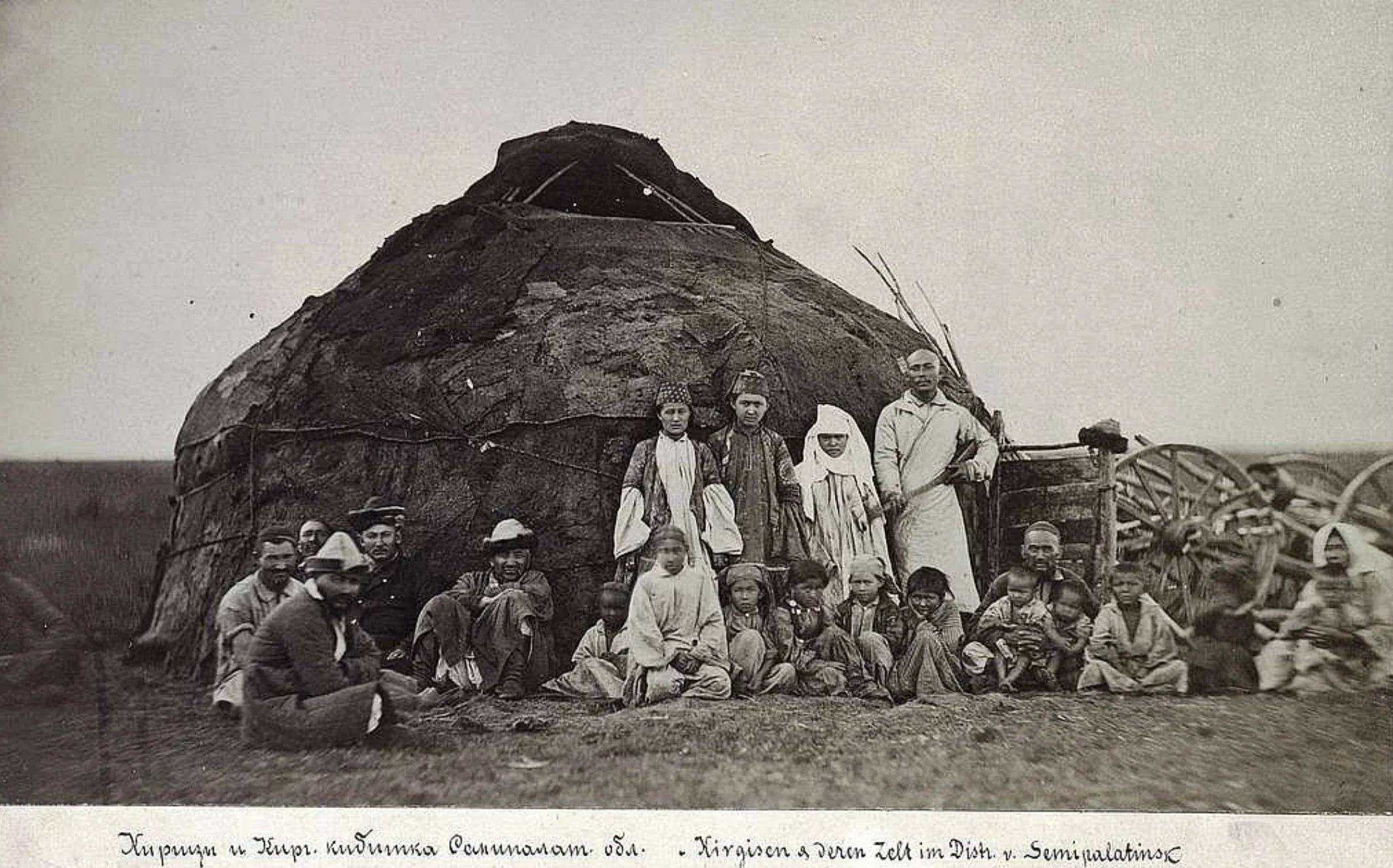

Самуил Дудин. Альбом «Казахи Семипалатинской области». 1899 / romanovempire

Особое значение имел обычай сүйіндірi

Традиции вскармливания

В состоятельных семьях с давних времён было принято нанимать кормилицу. Но существовало одно важное условие: дети, которых она кормила, становились молочными братом и сестрой. Это означало, что в будущем брак между ними был невозможен. Более того, родители становились как бы общими, в хорошем смысле этого слова. У ребёнка появлялся ещё один благодетель, опекун, человек, который заботился о нём и участвовал в его судьбе.

Сцеженное молоко кормилицы тоже могли давать младенцу, но это всё равно не считалось полноценным решением. Настоящий стабильный способ вскармливания был тесно связан с кочевым образом жизни и скотоводством. В степи детям давали кобылье молоко. Сегодня его часто называют «саумал», но, строго говоря, это скорее маркетинговый ход. В действительности же саумал — это полуготовый кумыс.

Самуил Дудин. Женщина делает кумыс. Альбом «Казахи Семипалатинской области». 1899 / romanovempire

Сегодня в продаже можно встретить кобылье молоко, которое тоже называют саумал, его используют в лечебных целях. Но в традиционном понимании этот напиток выглядел иначе. Сначала кобылу доили, молоко приносили в ведёрке, процеживали и выливали в специальную деревянную бочку — такие, возможно, многие видели в кино. Затем начинали процесс взбалтывания.

Зачем это делалось? На дне бочки всегда оставалась порция молока от предыдущего раза, а также немного вчерашнего кумыса — около литра закваски. Каждый раз, как только кобылу подоили (через час или два, как это было принято), свежее молоко доливали в ёмкость и снова тщательно взбивали. За день смесь постепенно накисала, к вечеру процесс брожения усиливался, а за ночь молоко окончательно превращалось в кумыс. Утром его тщательно взбивали, и тогда получался по-настоящему прекрасный напиток.

Таким образом, саумал — это не просто кобылье молоко. Это содержимое бочки: половина молока, половина кумыса. А вот детей поили именно свежим кобыльим молоком. Его можно было давать ребёнку сразу после дойки, пока оно ещё тёплое, но обязательно в строго определённых дозах.

Наказания и уважение

Детей не было принято наказывать. Считалось, что, если ребёнка наказывать физически, он может вырасти трусливым, заискивающим, лишённым твёрдого характера, склонным менять своё мнение. Это не поощрялось, и поэтому наказания в привычном понимании старались избегать. Но дети, конечно, шалили и баловались. Как же их останавливали? Терпением и убеждением, словами.

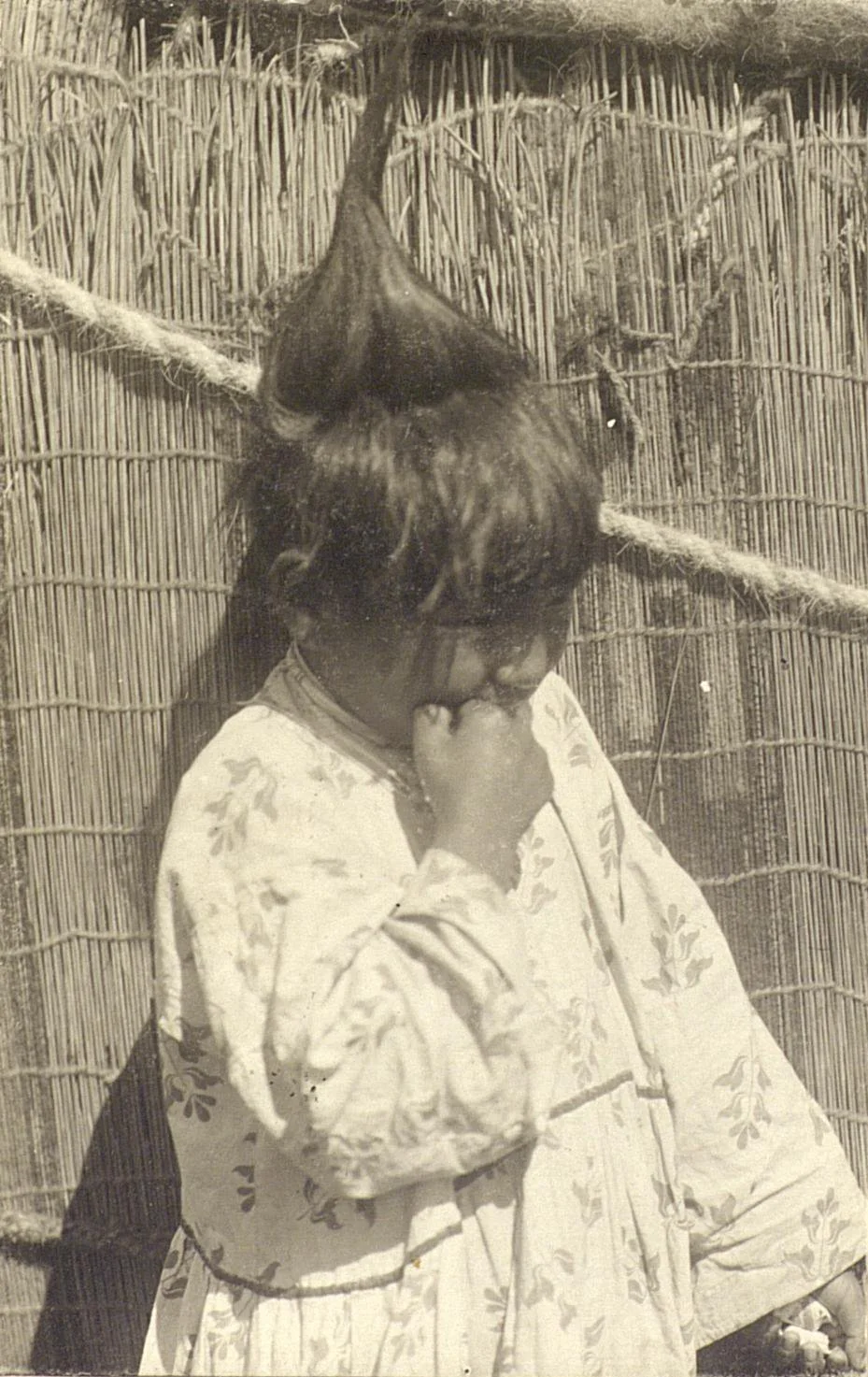

Самуил Дудин. Альбом «Казахи Семипалатинской области». 1899 / romanovempire

И всё же в особых случаях ребёнка могли наказать, но только тогда, когда он проявлял неуважение к родителям. Уважение к старшим было настолько свято, что, если подросток или молодой человек кричал на старых, немощных родителей или на слабохарактерных, чувствуя себя сильным, тогда его наказывали.

Это делали не отец или мать, а всё сообщество. Совет аксакалов решал, как поступить. Наказанного могли посадить на чёрную корову или на осла задом наперёд и провести по аулу. Иногда поручали кому-то слегка отхлестать нарушителя порядка кнутом. Но это уже касалось не детей, а подростков или молодых мужчин. Малышей так не наказывали.

У Отто Финша и Альфреда Брэма в «Путешествии в казахские степи» прямо сказано: отношение к детям у казахов — очень трепетное. И это легко объяснить: степь большая, земли много, а людей мало. Каждая живая душа на вес золота. Тут ещё и постоянные набеги, войны. Нужно было заселять землю, удерживать её, обеспечивать процветание рода.

Отсюда — особое отношение к детям.

Роль отца в воспитании

В раннем уходе за малышом глава семейства почти не участвовал: бытовыми делами занимались женщины, старшие сестры или бабушки. Отец приходил с работы, с пастбища или мастерской, мыл руки, брал ребёнка на руки, прижимал к себе. Считалось, что это тоже часть воспитания.

Самуил Дудин. Альбом «Казахи Семипалатинской области». 1899 / romanovempire

Когда малыш подрастал, начинал ползать и тянуться к отцу, тот включался активнее. Он играл с ним, позволял шалости, баловал, но никогда не ругал и не поднимал руку на малыша. В казахской семье это считалось недопустимым. Если ребёнка нужно было успокоить, отец брал домбру и начинал играть. И ребенок затихал.

Почему традиции изменились

Многие обряды исчезли вместе с уходом кочевого образа жизни. Но суть традиций — воспитание через уважение и общую заботу — остаётся. Современное детство, конечно, счастливее. Но в степи каждый ребёнок был радостью не только для семьи, а для всего общества.

Это — лишь часть интервью с этнографом Лепудой Мукатаевой о традициях воспитания и детстве в казахской степи. Полную версию смотрите на нашем YouTube-канале Qalam History