Представьте, что вас разжаловали и сослали подальше от политически активного центра туда, где жизнь радикально отличается от привычной. Польский дворянин Бронислав Залесский воспользовался этим не только для того, чтобы вернуть свой чин офицера, но и для сбора сведений и зарисовок о жизни бескрайних казахских степей. Он подробно описал жизнь казахов, быт и народные традиции. Заметки, которые, по его же словам, «не являются ни историческим исследованием, ни трудом по этнографии», и сейчас привлекают интересными наблюдениями и богатым слогом автора. Результатом девятилетней ссылки стал альбом с иллюстрациями, опубликованный в Париже, а также дружба с Тарасом Шевченко.

Как Залесский попал в казахские степи

1846 год: Двадцатисемилетний Бронислав Залесский повторно арестован за участие в польском освободительном движенииi

Ссылка закончилась в 1845 году и он перебрался в Вильну (Вильнюс). Спустя год молодого революционера снова арестовали. Проведя два года в камере предварительного заключения, Залесский был разжалован в рядовые (с правом выслуги) и приговорен к отправке в отдельный Оренбургский корпус.

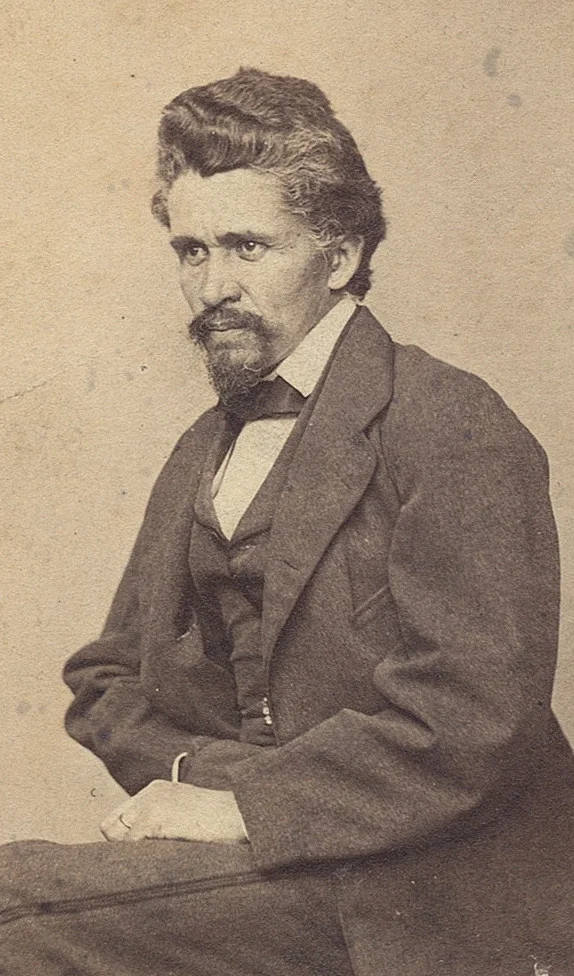

Бронислав Залесский / Polona.pl / Wikimedia Commonbs

1848 год: в марте солдат Бронислав Залесский прибыл в Оренбург, который считался форпостом на границе со степным населением. Так начинается его знакомство с Казахской степью. Впоследствии в первой главе своего очерка он напишет о весенней степи:

«Лучшее время – весна. Тогда степь во многих местах покрывается короткой, но густой травой, усыпанной желтыми тюльпанами, которые сверкают, как звезды».

Местное население он описывал так:

«Огромное пространство степей от Урала до Петровской крепости, на протяжении пятисот верст, от Аральского моря – с одной стороны и до восточных границ Мангышлака – с другой, населено кочующими племенами казахов, называющих себя “кайсаками” (“кайсак” или “казах” означает у них “свободный человек”)... Если бы античный ад разместился в этих местах, то в облике киргизов можно было бы узнать кентавров – полулюдей и полуконей. Казаха надо видеть на коне. Проворный и ловкий, он, кажется, составляет одно целое с седлом и совершает без малейшей усталости самые длительные путешествия».

Жизнь в юрте и кухня казахов

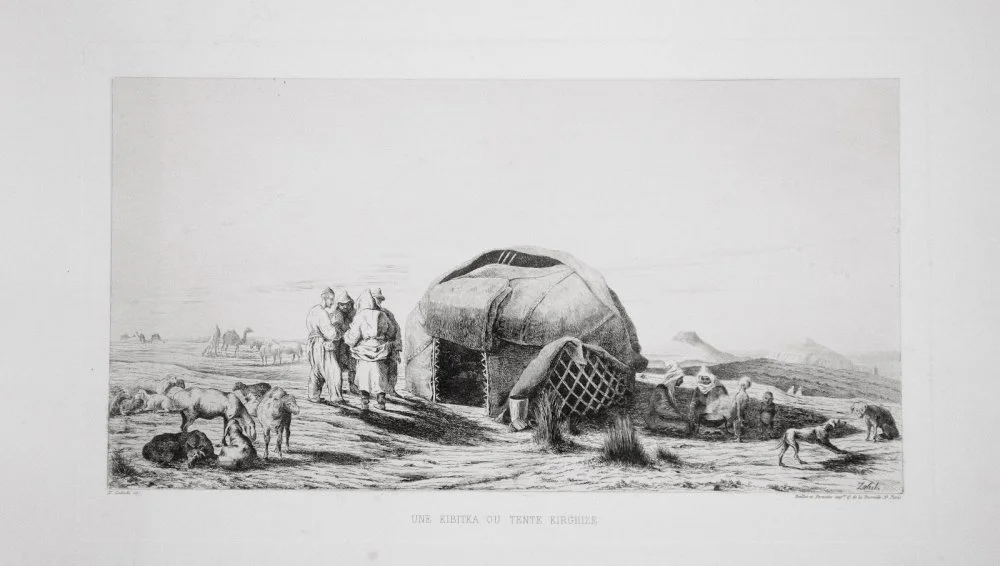

В своих записях о Казахской степи Бронислав Залесский называет юрту «киргизской кибиткой или палаткой» (kibitka ou tente kirghize). Так в то время именовали жилище кочевников в европейских источниках. Немало внимания было уделено описанию устройства юрт и тому, как и где они размещаются в зависимости от времени года. Любопытно, как он описывает перемещение на новые пастбища:

«Старейшина аула, называемый аксакалом, садится на коня и отправляется на поиски более подходящего места. Эти поиски продолжаются несколько дней. После возвращения старца между мужчинами начинаются шумные обсуждения, но в связи с тем, что все – особенно старики – хорошо знают степь, выбор делается довольно быстро. Тогда аксакал дает знак собираться в дорогу, и весь аул приходит в движение.

Это очень привлекательная картина: отъезжающие казахи наряжаются в свои праздничные одежды, халаты самых ярких расцветок, у богатых – обшитые золотым галуном, как для самого большого торжества. Старейшина аула выступает во главе, его жены следуют за ним на конях, седла которых покрыты красным сукном или ковром; остальные едут как придется: кто на коне, кто на верблюде».

Залесский отмечал особенности отношения жителей степи к верблюдам: хотя они стоили дороже лошадей и часто сдавались внаём караванам, среди местных на них перемещались в основном женщины и бедняки. Мужчины предпочитали лошадей. Кони и сёдла были предметом особой гордости степняков. Обычно переднюю часть седла покрывала большая металлическая накладка. У богачей она была инкрустирована разноцветными камнями. «Уздечка украшена побрякушками, как и сбруя лошади, металлические стремена отделаны также в восточном стиле. Зимой чаще пользуются деревянными стременами», – так описывал казахское седло польский революционер.

Бронислав Залесский. Казахская юрта / Bonart.kz

Помимо обустройства юрт и аулов он рассказывал в своих заметках о кухне кочевников – о том, что она «отнюдь не утонченная» и основой питания являются молочные продукты. Так что «их жилье, одежда и даже, кажется, они сами – все пропитано запахом молока». Залесский отмечал, что блюда из баранины – наиболее распространенные, но ещё больше ценится конина и особенно мясо жеребят, которое могли позволить себе только богачи. Особое внимание поляка заслужил кумыс:

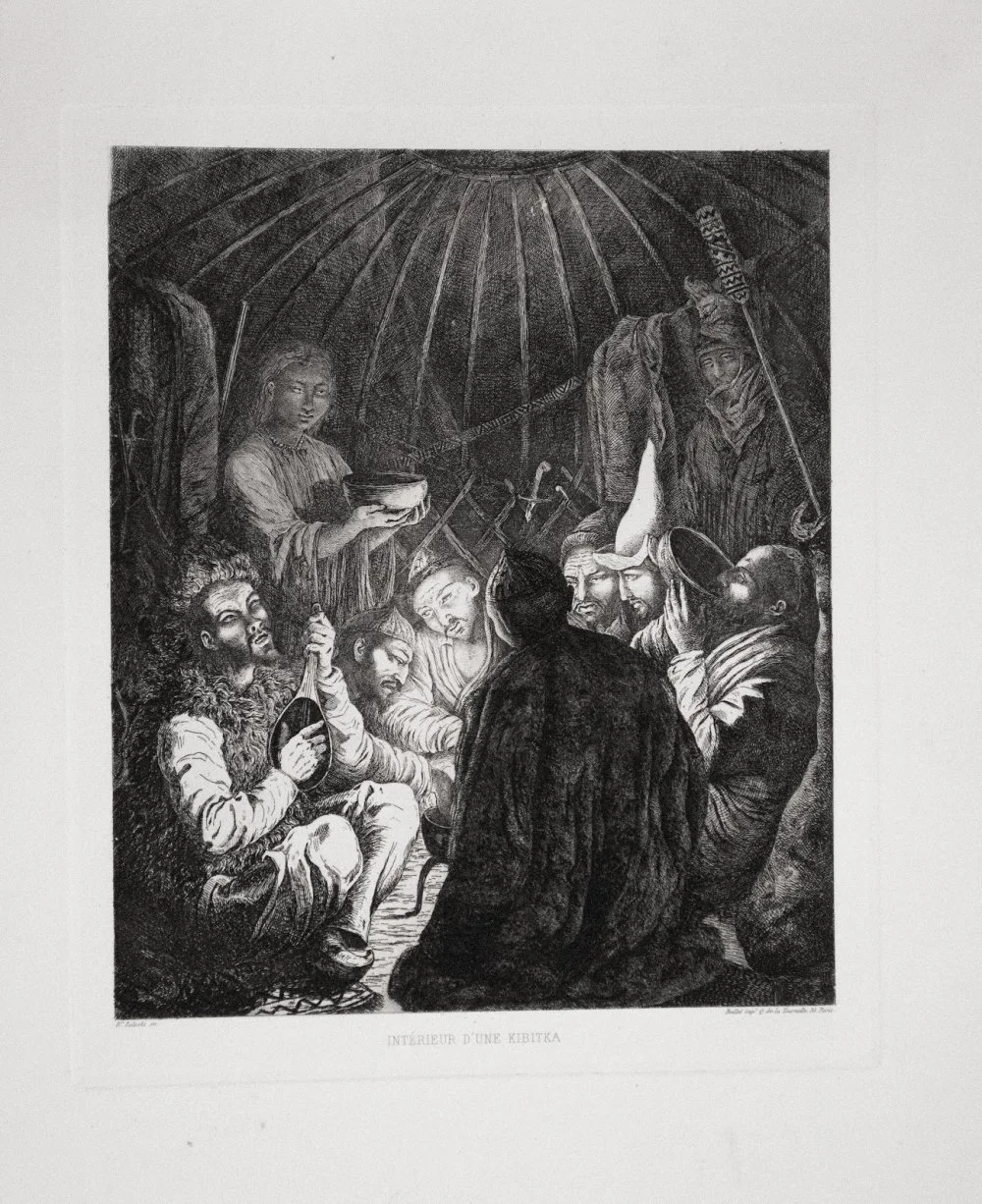

«Любимый напиток казаха, его нектар – это кумыс, приготовленный из кобыльего молока. В каждом жилище есть большой бурдюк из шкуры коня, называемый саба, который лежит на маленьком деревянном табурете у входа в юрту. Туда погружена палка, у богатых различно инкрустированная, служащая для размешивания напитка. В этот бурдюк наливают свеженадоенное молоко кобылиц. От непрестанного помешивания оно начинает бродить, и через несколько дней получается напиток, который по вкусу напоминает кислое молоко, но он настолько сильный, что, будучи разлит в бутылки, пенится как шампанское и выбивает из горлышка затычки. Если выпить его много, он приводит в веселое состояние духа и опьяняет».

Не обошел вниманием он и лечебные свойства кумыса, написав о них следующее:

«Кумыс содержит столько питательных веществ, что его прописывают чахоточным больным. Живя среди казахов и ведя такой же образ жизни, вдыхая степной воздух и употребляя мясо без хлеба, а также много двигаясь, больные вновь обретают силы и даже полнеют»

После подробного, на несколько абзацев, описания кумыса и всего, что с ним связано, Бронислав Залесский рассказал и о другом напитке – айране, который, по его словам, был менее уважаем, чем кумыс, и его употребляли только тогда, когда не было последнего и считали напитком бедняков.

Тем не менее в ряде этнографических записей о казахской кухне в 19 веке айран упоминался как один из ингредиентов при изготовлении курта. Про сам курт Залесский вспоминает, описывая сказания (ертегі), которые удалось услышать от степняков, – о батыре Шора и о Когуле. Он подмечает и другие особенности, связанные с пищевыми привычками и образом жизни казахов:

«Иногда из маисаi

Все эти познания Залесскому удалось получить в том числе потому, что он несколько дней гостил в юрте Есета Котибарова – известной в то время личности в степях. Котибаров был самым богатым человеком своего рода и долго не хотел признавать русское правительство. Но в итоге его род и он сам все-таки присоединились к тем, кто уже принял российское подданство.

Бронислав Залесский. Внутри юрты / Bonart.kz

Как и полагалось по правилам гостеприимства, Есет Котибаров принимал Залесского как почетного гостя и организовал для него щедрый дастархан: сначала «бесбармак», затем кумыс, плов и снова кумыс. Когда разговор стал менее церемонным, Котибаров начал делиться степной мудростью о людях и друзьях:

«Так, например, он сказал, что человек – как закрытый сундук: глядя на него, не знаешь, что он содержит. Может быть – тряпье, может быть – богатые одежды. Об этом не узнаешь, пока его не откроешь. Что у человека на уме и на сердце, нельзя узнать, пока он не заговорит, ибо слово – как ключ к сундуку».

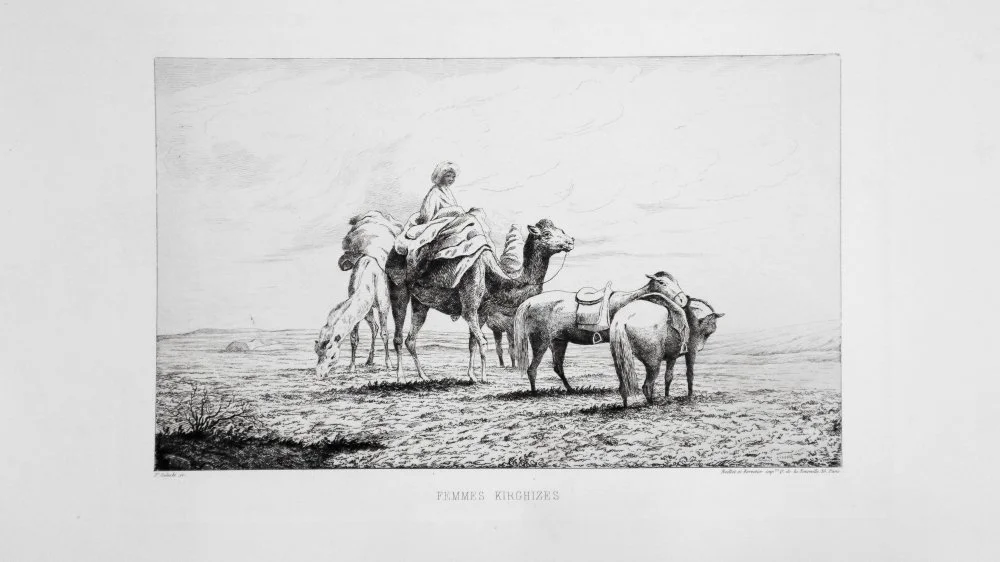

Как жили казахские женщины в 19 веке

Этой теме Бронислав Залесский посвятил отдельную главу под названием «Казахские женщины». Удивительно, что он описывал казахских женщин одновременно и как относительно свободных, и как полностью зависящих от мужа или отца.

Женщина должна была делать примерно всё: устанавливать или собирать юрту, доить кобылиц и овец, готовить еду, валять сукно и следить за порядком в жилище. Примечательно, что таких жён у степного жителя могло быть несколько – всё зависело от состоятельности мужчины и условий жизни. В лучшем случае у каждой из жён была своя юрта, в худшем – они делили одну на всех, разделяя пространство внутри занавесками.

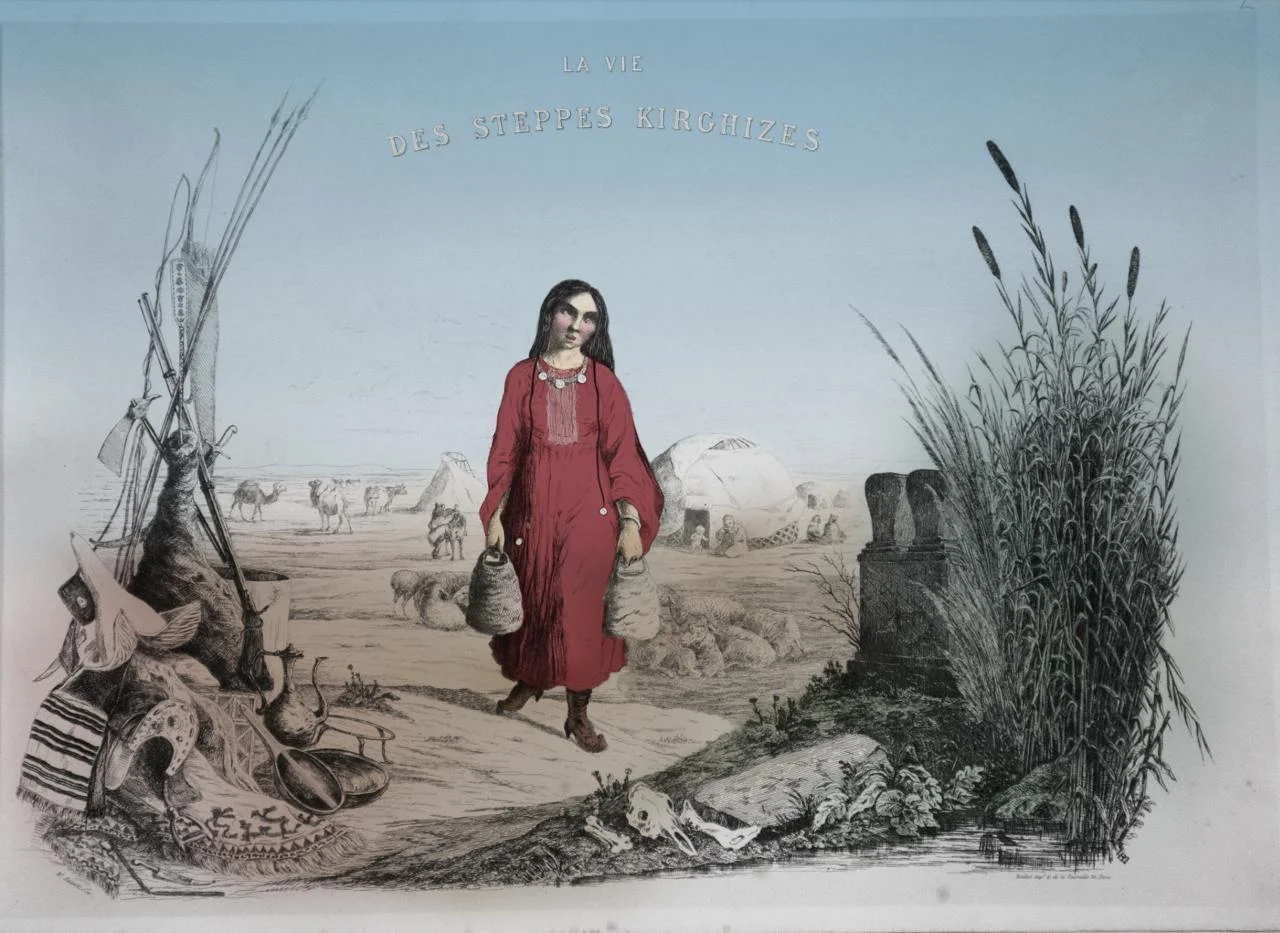

Бронислав Залесский. Казашка / Bonart.kz

Далее Залесский описывал обычаи, связанные с уплатой калыма за будущую невесту: состоятельные родители тратили его на приданое, а бедняки оставляли себе. Заключение брака происходило без духовного лица, но с молитвами, которые, как правило, читал старейший в ауле – аксакал. Автор также рассказал о традиции «похищения невесты»:

«Жених ещё должен делать вид, что он якобы похищает жену, берёт её силой, другие женщины притворяются, что защищают её. Часто по этому случаю удары сыплются градом. Но все это уже стирается в памяти и забывается. Сейчас это не более как форма, которую покинула когда-то оживлявшая её мысль. Родственники подшучивают, выпроваживая молодую пару; затем следует неизбежный на всякой свадьбе той, на который может прийти любой желающий, ибо здесь можно наесться, напиться и наговориться досыта».

Такие пиршества завершались обычно конными состязаниями парней и девушек в сноровке. Залесский довольно подробно описал традицию кочевых народов под названием «Кыз куу» («Догони девушку»). В своих заметках автор также рассказал об обычаях, связанных с рождением детей, и, что особенно интересно, – о том, как выглядели казахские женщины более полутора веков назад:

«До замужества они носят длинные просторные рубашки с очень широкими рукавами, надевают сверху нечто вроде куртки. Они любят всякие украшения; носят вокруг шеи ожерелья из маленьких золотых и серебряных монет, вплетают их также в свои волосы или используют в виде височных подвесок. Часто они носят широкие браслеты характерного вида.

Женщины, выходящие замуж, плотно окутывают голову огромным белым полотнищем, которое вздымается очень высоко, скрывая нижнюю часть рта, шею и даже плечи. В остальном их рубашки не отличаются от таких же у молодых девушек. Но, кроме этого, они носят халаты, подобные мужским, и часто – широкие штаны. Издали они отличаются от мужчин только своим белым головным убором».

Неожиданные открытия казахской степи

Бронислав Залесский был не только революционером, но ещё и художником, и журналистом, что помогло ему подробно описывать и зарисовывать всё, что он увидел за 9 лет ссылки.

Бронислав Залесский. Священное дерево / Bonart.kz

Отдельная глава его альбома посвящена «священному дереву» (L'arbre vénéré des Kirghizes), единственному, которое он встретил на расстоянии тысячи километров от Орской крепости до берега Аральского моря.

«Проходя около священного дерева, все казахи останавливаются, снимают со своих верблюдов или лошадей попоны или маленькие коврики, которыми покрыты животные, и расстилают на земле. Преклонив колени или, скорее, скрестив ноги, они излагают свои просьбы, потом подвешивают оторванные от одежды полоски материи, иногда клочок бараньей шкуры или пучок конского волоса. Они глубоко убеждены в том, что подобный дар принесёт им счастье, охранит от всех болезней и обеспечит им долгую жизнь. Поэтому не только деревья, но даже кусты, которые встречаются чаще, обвешаны подобными приношениями. Срубить такое дерево – значит совершить самое большое святотатство, и ни один казах никогда не оторвет от него даже засохшую ветку».

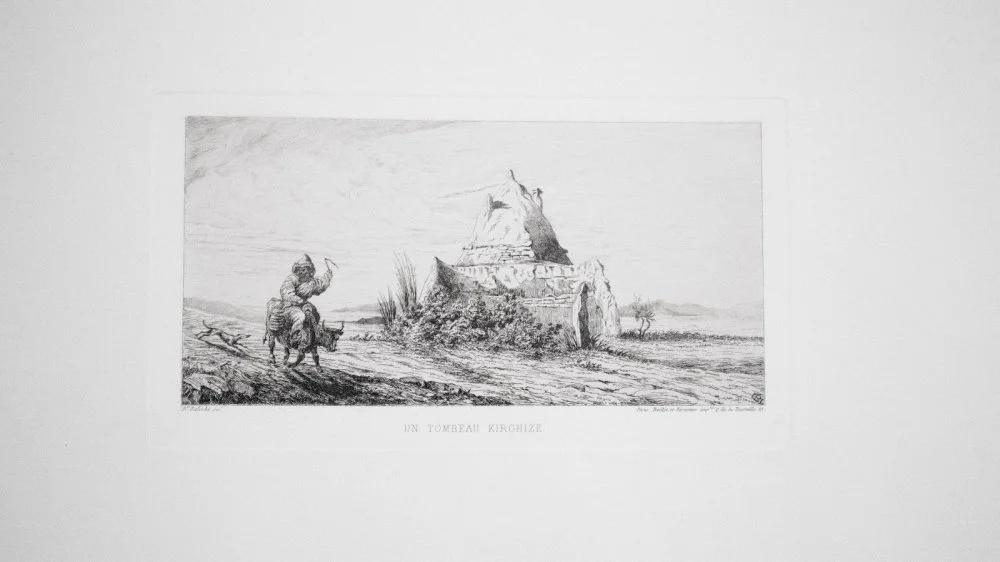

В нескольких главах он описывал могилы на территории всей степи, которые, по словам Залесского, отличаются одна от другой в зависимости от местности, где они находятся. Некоторые из них он сравнивал со знакомыми ему курганами в Украине:

«На могилах нет надписей, они, как молчащие иероглифы, свидетельствующие о том, что эта земля населена не вчера. Могилы эти называются “мола” или “тапа”, что напоминает санскритское “ступа”, откуда и происходит слово “степь”, употребляющееся ещё, к примеру, на польской Украине из-за множества могил, или ступ. Казахская степь тоже покрыта бугорками, которые похожи на украинские курганы».

Бронислав Залесский. Могила / Bonart.kz

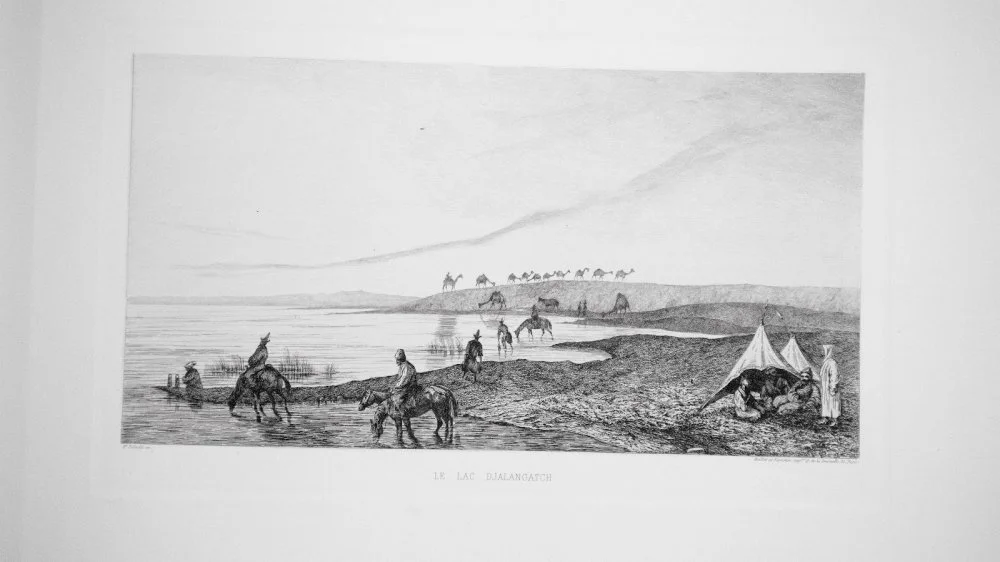

Немало внимания он уделял водным источникам, описывая реки, озера и моря, которые встречал во время своих поездок по степи.

«В этой пустынной и бесплодной степи реки образуют настоящие оазисы, их берега усеяны камнями и часто покрыты тростниками, которые, даже высохшие, дают меньшим растениям свою тень и помогают их росту. При однообразии пейзажа путешественника привлекает зелень, такая желанная и такая необходимая здесь для корма в дороге лошадей и верблюдов. Тут же отдыхают торговые караваны, идущие из Бухары или Хивы в Троицк или Оренбург».

Одна из глав посвящена озеру Жаланаш (Le Lac Djalangatch), которое, по словам Залесского, в отличие от множества мелких степных и солёных озер, заполнено пресной водой. Так было в середине 19 века. В 21 веке озеро Жаланашколь, соседствующее с солёным Алаколем, тоже относится по своему составу к солёным озерам.

Бронислав Залесский. Озеро Жаланаш / Bonart.kz

В главе про реку Иргиз Залесский описывал степные пожары, которые издавна были эффективным методом борьбы с противниками. При этом коренные жители знали, как можно эти пожары остановить:

«Неопытные люди при опасности теряют присутствие духа, но те, кто умеет его сохранить, как только заметят приближающийся издали огонь, немедленно поджигают перед ним высокую траву и пускают навстречу первому пожару новый, оставляющий после себя опустошенный участок.

И первый пожар, дойдя до места, где уже все съедено огнем, гаснет из-за отсутствия пищи. Так человек борется огнем против огня и остается здоров и невредим».

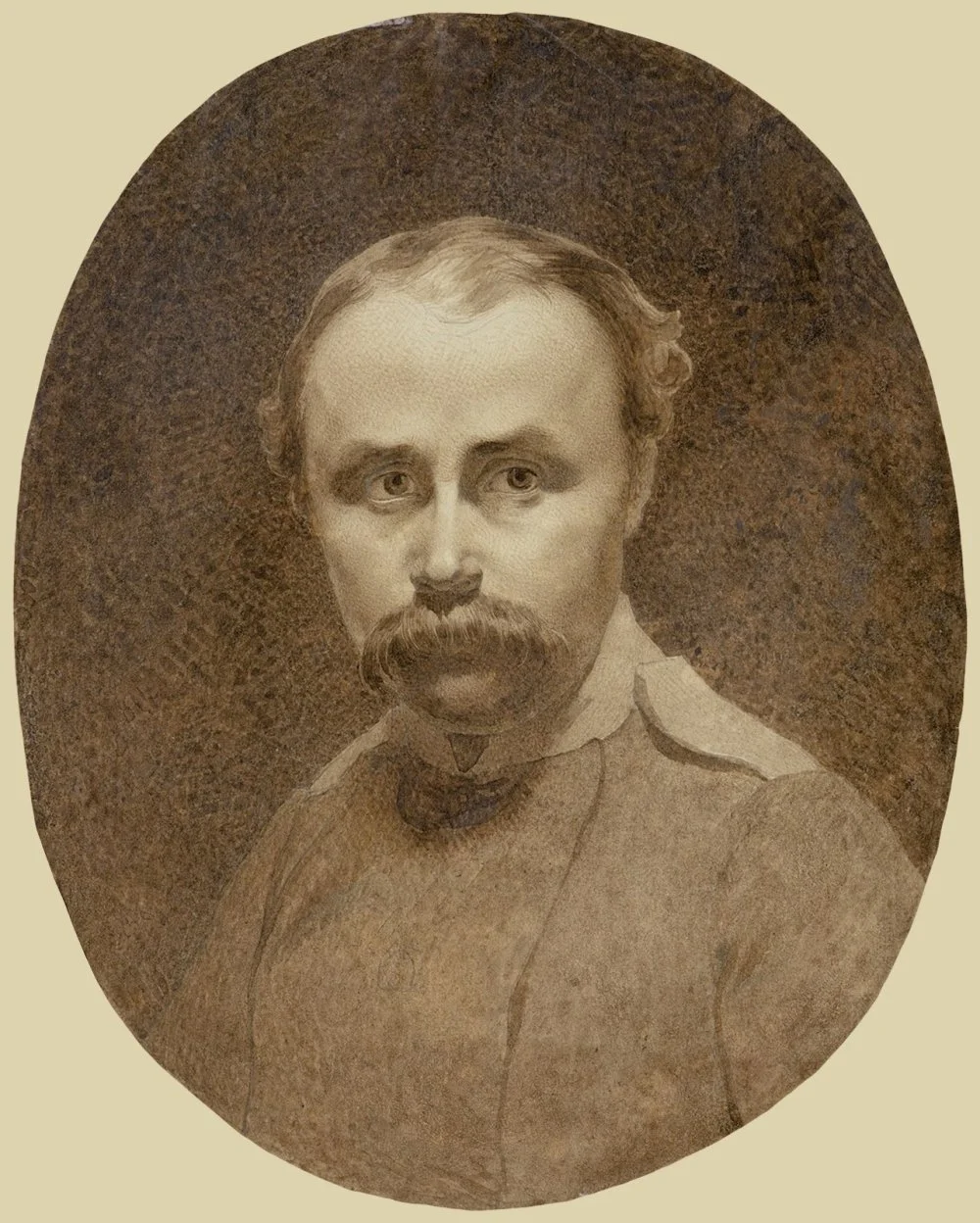

Как Залесский познакомился с Шевченко

Украинский поэт и общественный деятель Тарас Шевченко был сослан в Орскую крепость по обвинению в антигосударственной деятельности на год позже Залесского – в 1847 году. Общего у них было немало: не только близкие места ссылки (Оренбургская и Орская крепости), но и возраст (Шевченко в то время было 33 года), а также страсть к живописи. Но в отличие от Залесского Шевченко было строжайше запрещено что-либо писать и рисовать во время ссылки.

Тарас Шевченко. Автопортрет. 1848 / Wikimedia Commons

Тем не менее этот запрет был нарушен. В 1848 году Шевченко стал одним из участников экспедиции по изучению Аральского моря. В его обязанности входило срисовывать для отчета виды Аральского побережья. В этой экспедиции он и познакомился с Залесским, которого тоже включили в число участников за умение рисовать.

Тарас Шевченко. Лунная ночь на Косарале. 1848 / Wikimedia Commons

С тех пор они стали близкими друзьями. Залесский помогал Шевченко продавать его рисунки, потому что запрет на рисование не был снят до окончания ссылки – до 1857 года. За то, что Шевченко позволили рисовать в экспедиции, её руководители Обручев и Бутаков получили выговор. Чтобы не навлечь новых неприятностей, Залесский и другие товарищи Тараса Шевченко придумали специальное обозначение для работ украинского поэта и художника.

«Поскольку Шевченко было запрещено рисовать и однажды из-за портретов он уже попал было в тюрьму, из осторожности мы в своих письмах называли его рисунки шерстяной материей. Две штуки шерстяной материи – означало две акварели. Продавал я их обычно в Оренбурге, но иногда они попадали и на Украину»i

Когда о нарушении запрета стало известно, Тараса Шевченко отправили в еще более отдалённое военное укрепление – Новопетровское на Каспийском море, с повторным запретом рисовать. Там он провел все оставшиеся годы ссылки с октября 1850 по август 1857. Позднее этот форт был несколько раз переименован и в 1939 году получил свое нынешнее название – Форт-Шевченко.

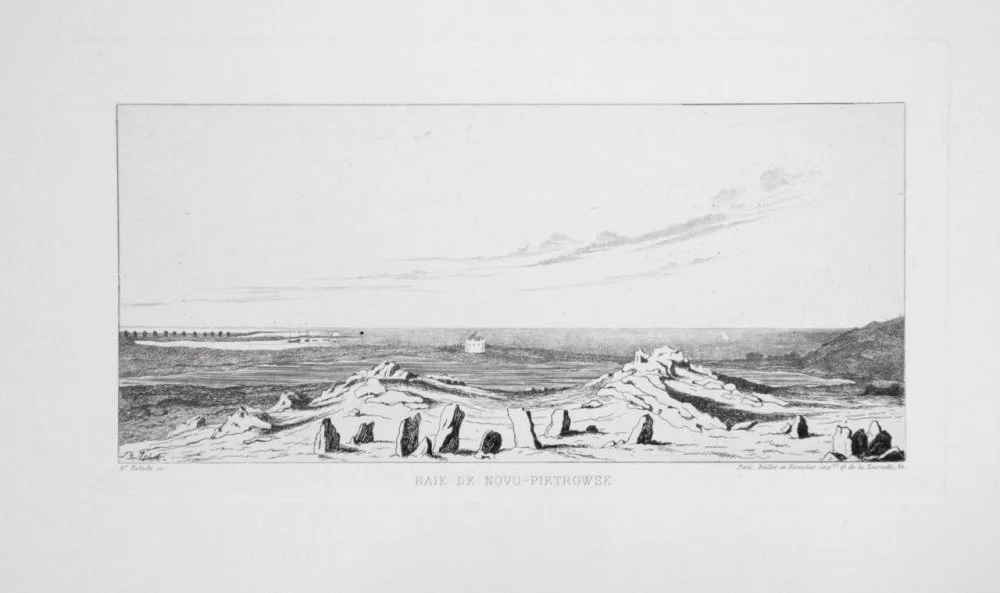

Бронислав Залесский. Бухта Ново-Петровск / Bonart.kz

Военному укреплению Новопетровск у Залесского посвящена отдельная глава, в которой он писал следующее:

«Маленький форт построен из известняка, которого здесь в изобилии, к тому же он является великолепным строительным материалом. Гарнизон снабжается из Астрахани. Оттуда привозят всё, даже сено для лошадей. Понемногу сюда начали прибывать караваны из Хивы и Бухары. Суда, курсирующие постоянно между Астраханью и Новопетровском, перевозят грузы на Волгу и вглубь России. Таким образом, постепенно развиваются торговые отношения с Центральной Азией, их значение растёт. Лёд, покрывающий зимой берега этой части Каспийского моря, мешает сообщению между Астраханью и противоположным берегом».

Описанию мест близ Каспийского моря посвящено ещё несколько глав – «Скала Мулла-Таш (“Монах”)», «Мангышлакский сад», «Долина Апазир», «Гора Шир-кала», «Меловые горы» и «Горная гряда Ак-Тау». В них автор подробно описывает флору и фауну этого западного района, а также выдвигает свои гипотезы о происхождении этого ландшафта:

«На расстоянии 150 верст от Новопетровска на Мангышлаке возвышаются два ряда гор, отличающихся друг от друга. Они, видимо, вулканического происхождения. Извержение разделило Аральское и Каспийское моря, образовав плато Усть-Урт».

Залесский после окончания ссылки

В 1853 году Бронислав Залесский отличился в сражениях под Ак-Мечетью (ныне Кызылорда) и получил звание офицера. Спустя три года, в 1856 году, он вышел в отставку и вернулся на свою малую родину – в Минскую губернию.

В 1860 году смог, наконец, выехать в заграничный отпуск и больше в Российскую империю не возвращался. Зато продолжил свою революционную деятельность, находясь попеременно в Дрездене, Риме, Париже. В 1865 году в столице Франции он выпустил альбом «Жизнь киргизских степей» («La vie des Steppes Kirghizes») со своими заметками и офортами. В предисловии он писал:

«Страницы, которые я представляю сегодня вниманию читателей, не являются ни историческим исследованием, ни трудом по этнографии. Тем более их нельзя назвать заметками туриста. Находясь в политической ссылке в этом далеком краю, я провел там девять долгих лет и неоднократно пересекал эти необъятные пространства во всех направлениях, иногда пешком, а чаще всего на лошади.

Рисование не было для меня мимолетной забавой.

Часы, проведенные с карандашом в руке, были для меня лучшими в тот период. Это были часы вдохновения и забвения жгучей печали. Между мною и природой возникало тесное сближение, я получал от нее ответы на мучившие меня сомнения».

Умер Залесский спустя пятнадцать лет после публикации альбома – в 1880 году во французском городе Ментоне. Причиной смерти стала чахотка (туберкулёз). Возможно, если бы он всё еще жил в казахских степях и пил кумыс, у него было бы больше шансов на выздоровление.

На казахский и русский языки альбом Бронислава Залесского был переведен только спустя 126 лет. В 1991 году он был опубликован под более актуальным названием – «Жизнь казахских степей» и «Қазақ сахарасына саяхат».

Бронислав Залесский. Обложка книги «Жизнь казахских степей»/Национальная библиотека РК

ЧТО ПОЧИТАТЬ

Zaleski Bronislas. La vie des Steppes Kirghizes. Paris, 1865

Залесский Б. Қазақ сахарасына саяхат. Жизнь казахских степей. Алматы, 1991

Залесский Б. Из заметок к письмам Шевченко // Воспоминания о Тарасе Шевченко. — К.: Дніпро, 1988.