В 1963 году, 7 июля, в горах Заилийского Алатау сошёл сель. Он уничтожил озеро Иссык — одно из самых красивых и популярных мест отдыха. Точное число погибших мы не знаем до сих пор. Советские газеты долго не писали об этом, официальные оценки ущерба так и не были опубликованы. Ровно через десять лет, в июле 1973-го, под угрозой гигантского селя оказалась столица КазССР... Это история одной почти забытой трагедии, которая помогла предотвратить другую — куда более масштабную.

Селевые потоки на территории Алматы

Традиционно жители южной части Казахстана опасаются землетрясений, хотя за последние 150 лет на территории современного Алматы случилось только два разрушительных — в 1887 и в 1910 годах. Селей же за последние 180 лет сошло больше 800, и несколько из них были по-настоящему катастрофическими.

В 19 веке, когда правительство царской России строило свои укрепления на территории Казахстана, места в первую очередь выбирались с учетом водных ресурсов. А так как основное количество рек в регионе имеет ледниковое происхождение, то и города располагались у подножия гор. И если сейсмоактивность региона стала неожиданной для жителей Верного, который был построен в середине 19 века, то о селях горожане знали всегда, хоть и называли их в то время «паводками».

Процент воды в селевом потоке, как правило, низкий. До 75% объёма движущейся массы составляют обломки, грязь, камни.

В 19 веке борьба со стихией велась разными способами. На горных реках строили небольшие плотины — габионыi

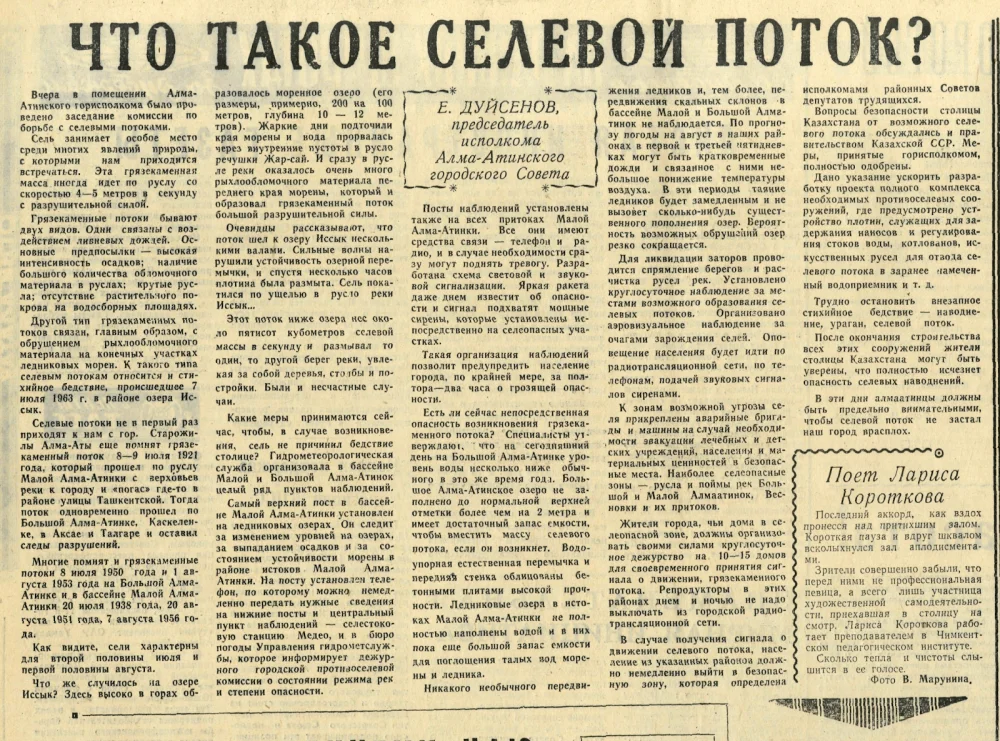

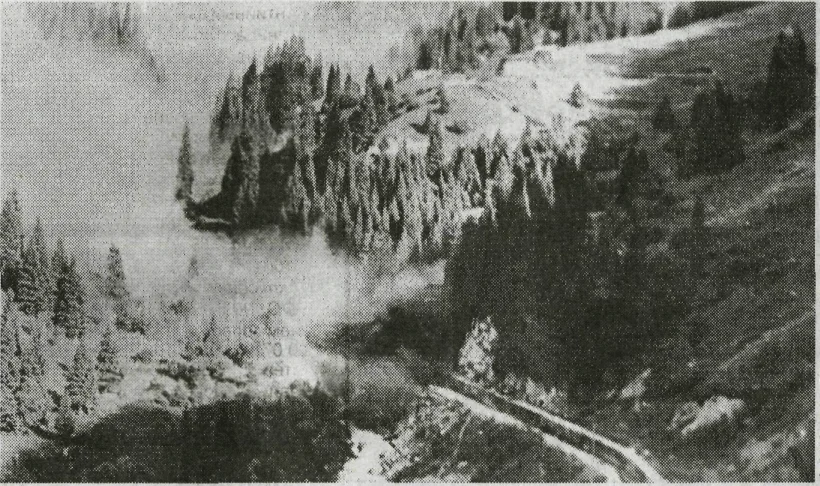

А. Барсуков. Селевой поток, обрушившийся на озеро Иссык. 1963 / ЦГА КФДЗ РК

Но эти действия не спасли горожан от селя, который случился 8 июля 1921 года. Катастрофический селевой поток прошел по реке Малая Алматинка. В результате пострадало около 7% населения: было разрушено 65 домов, 174 хозяйственные постройки, 18 мельниц, пасека, табачная фабрика, два кожевенных завода. Погибло и пропало без вести около 500 человек. 80 человек были ранены. Найдено 149 труповi

Для города с населением около 30 000 человек потери были огромными. Еще несколько лет горожане страдали от тифа и холеры: пригодной питьевой воды почти не было. Даже сейчас, прогуливаясь по проспекту Достык в Алматы, можно увидеть свидетельства этой катастрофы — гигантские валуны рядом с гостиницей «Казахстан», которые принесло селевым потоком.

Казахстанская Рица

В середине 20 века в Алматы и вокруг города остро не хватало водоемов для купания. До появления Капчагайского водохранилища еще больше 15 лет, до озера Иссык-Куль — больше 8 часов в душном автобусе через пыльный Кордайский перевал. Чтобы решить проблему летнего отдыха алматинцев, в 1958 году выходит постановление Совета министров Казахской ССР «Об обеспечении культурного отдыха трудящихся на озере Иссык».

П. Кудряшев. Группа туристов на озере Иссык. 21.08.1959 / ЦГА КФДЗ РК

Уже через год на озере Иссык открывается парк отдыха с гостиницей, рестораном, лодочной станцией и танцплощадкой. К озеру проложили широкое асфальтированное шоссе и построили автовокзал с большой автостоянкой. Из Алматы каждые полчаса по выходным отправлялись рейсовые автобусы.

Фотографии озера печатали на открытках и в туристических брошюрах, называя его казахстанской Рицейi

В. Поздненко. На высокогорном озере Иссык. 1961 год / ЦГА КФДЗ РК

Озеро Иссык очень быстро стало главным местом отдыха, особенно в жару: сюда приезжали тысячи алматинцев. Хотя вода в озере была холодной и не подходящей для длительных заплывов, отдыхающих это не пугало. Для прогулки по озеру можно было взять катамаран или просто позагорать на пляже.

7 июля 1963 года

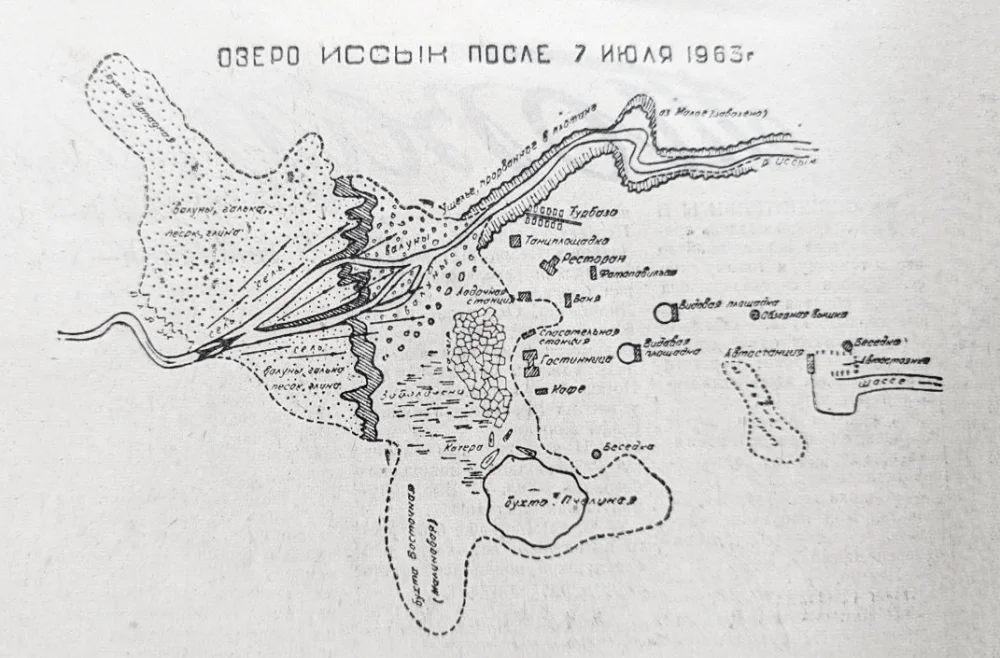

Высокогорное озеро Иссык образовалось примерно 8–10 тысяч лет назад после землетрясения и последовавшего за ним горного обвала. Осыпавшиеся камни заблокировали реку Иссык и создали естественную плотину высотой около 300 метров. Изначально длина озера Иссыка составляла 1850 м, ширина 500 м, а глубина менялась в зависимости от сезона. Зимой — около 50 метров, а летом из-за таяния ледников глубина увеличивалась.

В жаркий воскресный день в июле 1963 года отдыхающих на озере было много.

Первый вал селя обрушился в 2 часа дня. Вода в озере вспенилась и начала быстро прибывать. Всего валов было 12, и они принесли с собой 6–7 миллионов кубических метров грязекаменной массы. Самым мощным оказался третий вал, его высота достигала 30–40 метров в наиболее узких частях долиныi

Директором турбазы «Иссык» на тот момент момент был Иван Григорьевич Аушев. Впервые его воспоминания о селе были опубликованы в газете «Труд» спустя примерно месяц после трагедии, а затем перепечатаны в «Огнях Алатау».

«Чтобы убедиться, не осталось ли на берегу людей, — вспоминает Иван Григорьевич, — мы подошли к самой кромке реки. Осторожно маневрируя между бревнами, я вел катер вдоль дельты. Когда впереди показалась Западная бухта, моторист Николай Завьялов заметил в воде двух человек. Они держались за опрокинутую лодку, которую прибило к снежной скале. Мы тотчас бросили им веревку и помогли взобраться на палубу. И тут все мы услышали стремительно нарастающий грохот, катившийся по ущелью прямо на нас. Я обернулся и в ста метрах от реки увидел черный грязекаменный вал, внезапно вышедший из-за крутого поворота ущелья. Это был страшный селевой вал высотой в двенадцать метров: он несся по руслу ущелья всесокрушающей широкой лавиной. Все, кто был на палубе, бросились в рубку, и у каждого из нас мелькнула в этот миг одна мысль: “Успеем ли открыть двери, когда катер пойдет ко дну?”»i

А через 40 лет, в 2003 году, он дал подробное интервью редакции газеты «Караван».

Сегодня, спустя 62 года после трагедии, Ивана Григорьевича Аушева уже нет в живых. О воспоминаниях, сохранившихся в семье, рассказывает племянник директора турбазы «Иссык» Олег Михайлович Аушев. В тот страшный день, помимо дяди, который был на работе, на озеро приехал отдыхать его отец и двоюродная девятилетняя сестра.

«Когда дядяi

Как вспоминал дядя, на самом озере, в воде, было не так страшно. Паника началась, когда люди побежали и поехали вниз по ущелью. Автобус не мог переехать бурный поток, была паника и давка.

Про погибших никто не рассказывал, у нас из родственников, к счастью, в тот день никто не погиб. Но даже мы, дети, поняли, какой это был страшный день. Дядя вернулся седой, хоть он и прошел всю войну»

Сколько было пострадавших?

Об этом советские СМИ предпочли промолчать. Хотя и о самой трагедии в первые недели не было ни слова. Зато было немало новостных заметок о притеснении «негров» в США, падении реактивного американского самолета на детский лагерь в штате Пенсильванияi

Первая полоса газеты «Лениншіл жас». 7 июля 1963 года / Национальная Библиотека РК / Qalam

Первая статья вышла в газете «Огни Алатау» спустя почти 20 дней — 25 июля 1963 года. Она называлась «Что такое селевой поток?» и по большей части рассказывала о принятых мерах защиты Алматы от потенциальной угрозы. Об Иссыкской трагедии и ее жертвах в статье упомянули, но достаточно скупо: «были и несчастные случаи». Точное количество погибших неизвестно до сих пор и в разных воспоминаниях варьируется очень сильно: от 50 до 2000 человек.

«Что такое селевой поток?», газета «Огни Алатау», 25 июля 1963 года / Национальная Библиотека РК / Qalam

Молчание властей о трагедии не было тотальным, оно было, скорее, избирательным: уже к осени было опубликовано несколько статей о последствиях селя. Но газеты того времени предпочитали «сосредоточиться на хорошем»: если информация о количестве жертв иссыкского селя не публиковалась нигде, то о двух тысячах спасённых советские газеты писали исправно. И уже в августе 1963 года Совет Министров КазССР принял постановление «О мерах защиты г. Алма-Аты от селевых потоков».

Причины и последствия селя на Иссыке

Архивные метеосводки говорят о том, что 5 июля в горной местности прошли незначительные дожди, а 6 июля их не было вовсе, поэтому причиной схода селя стал не ливень. У иссыкского селя было ледниковое происхождение — из моренного озера Жарсай. Из-за жары ледники активно таяли, наполняя это озеро водой. Переполнившись, озеро прорвало естественную плотину, и селевой поток из камней и грязи понесся вниз — на озеро Иссык.

На пути селевой поток сносил естественные ограждения и вбирал в себя все больше грязи и обломков. Именно поэтому на озеро он сходил валамиi

«По следам селевого потока», газета «Ленинская смена», 10 сентября 1963 года / Национальная Библиотека РК

Поток воды, грязи и камней хлынул вниз на город Иссык. Серьезно пострадали засеянные поля, две улицы, было снесено несколько производств, которые находились у реки, в том числе склады винзавода «Иссык». Селевой поток дошел до Кульджинского тракта: расстояние от него до озера более 50 км. В результате схода селя река Иссык изменила русло.

Прежде считалось, что сель формируется в русле горных рек. Теперь учеными, которые занимаются селеведением, установлено, что разрушительный поток может возникнуть не только в горах. Достаточно трех факторов: наличия рыхлообломочных пород, воды и уклона

Восстановительные работы на озере начались спустя 20 лет после трагедии. Была построена плотина и водосливные сооружения, но озеро до сих пор не восстановилось до прежних размеров. Хотя там все так же красиво, как и было до селя.

О трагедии 1963 года не напоминает почти ничего, кроме креста и мусульманского памятника на месте бывшей турбазы «Иссык».

Последствия для города

После селя в 1963 году закрывать глаза на риск повторения катастрофы в верховьях Алматы стало невозможно. Если население Иссыка было около 21 000 человек, то столица насчитывала более 650 000 жителей, и в случае схода селя потери были бы гораздо больше. К тому же серьезно увеличился риск селей ледникового характера, в том числе из-за потепления. Гляциологи фиксировали тревожную тенденцию: объем моренного озера у ледника Туюксу начал стремительно расти. Только в период с 1963 по 1971 год он вырос с 76 до 250 тысяч кубометров, а к 1973 году составил 300 тысяч.

Опасность прорыва озера была очевидна, необходимо было начать работу по созданию плотины над городом как можно раньше.

А. Барсуков. Селевой поток, обрушившийся на озеро Иссык. 1963 год / ЦГА КФДЗ РК

События ускорились не только из-за пугающей активности моренного озера. Дело в том, что Д. Кунаев стал свидетелем селя на Иссыке в 1963 году. В тот день он привозил на озеро А. Косыгинаi

Неудивительно, что после трагедии на Иссыке проект по созданию плотины начал разрабатываться немедленно. Но аномальный подъем воды в горном озере давал понять, что традиционными способами, за несколько лет, плотину можно не успеть построить: сель грозил сойти в любой момент.

А. Барсуков. Последствия селевого потока, обрушившегося на озеро Иссык. 1963 год / ЦГА КФДЗ РК

Было решено создавать плотину с помощью направленного взрыва. Хотя на самом деле подобная идея возникла еще в середине 50-х годов и в ущелье Медеу даже начались подготовительные работы. Но в конце пятидесятых работы заморозили, не в последнюю очередь из-за того, что идея вызвала резкую критику в научном сообществе. У такой идеи было много противников: и биологи, которые говорили об опасности уничтожения редких видов животных и растений; и члены правительственной комиссии, которые опасались последствий мощного взрыва в 15 километрах от крупнейшего города Казахстана. И опасаться было чего: взрыв с большим зарядом вблизи крупного города проводился впервые в мировой практикеi

Взрывы в горах

В октябре 1966 года прогремел первый взрыв. Тогда горожане почувствовали толчки, схожие с 4-балльным землетрясением. В целях безопасности из зоны радиусом 9 км вывезли людей, животных и ценное имущество, а территорию оцепили.

Фото из статьи «Алма-Ата в объятиях дракона», газета «Казахстанская правда», 7 июля 2006 года, Национальная Библиотека РК / Qalam

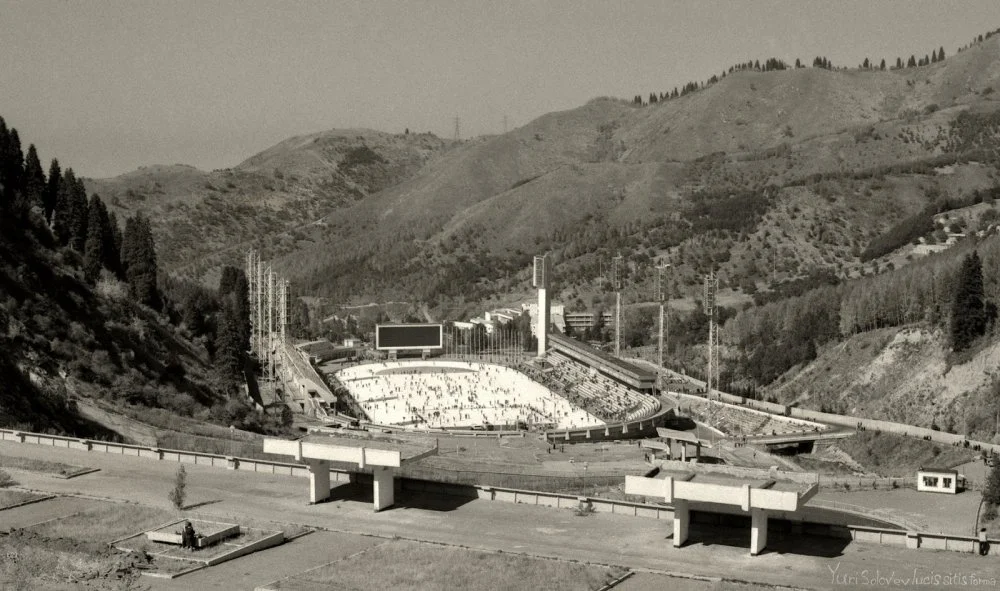

Второй взрыв прогремел в апреле 1967 года. Обрушенные скалы образовали плотину-перемычку высотой 67 метров и селехранилище емкостью 6.5 млн кубометров. Сегодня можно легко понять, какой была первоначальная высота плотины: смотровая площадка с белыми «галочками», где построили кафе «Ласточка», была ее высшей точкой.

Изначально планировалось создать более высокую плотину и два водоема, но в тот момент казалось, что задача решена. Плотина не только прославила Алматы, но еще и вписала город в списки главных спортивных арен мира. Ведь как только началось строительство плотины, стало возможным построить полноценную арену для катка «Медео». Сам каток открылся еще в 1951 году на естественном льду. Но строить полноценный спортивный комплекс было крайне рискованно: в случае схода селя это дорогое ледовое поле пострадало бы первым. Поэтому до начала работ по созданию селезащитной плотины проектом катка не занимались.

В 1972 году плотину сдали в эксплуатацию. Газеты праздновали победу над стихией — город мог спать спокойно, не опасаясь селевых потоков.

«Создавая на Медео инженерное сооружение, определив на научной основе его прочность и срок службы, мы еще поспорим с природой — и не собираемся уступать ей!»i

У многих обществ, проживающих ускоренную индустриализацию, достаточно утилитарный взгляд на природу. Советский Союз не был исключением: горы следует покорить, стихии — укротить, реки — пустить вспять, если так нужно человеку. На плотине должен был появиться памятник ее созданию — большой монумент, изображающий взрыв. Но стихия внесла коррективы в эти планы.

15 июля 1973 года

В этот день, который тоже выпал на воскресенье, прорвало моренное озеро на леднике Туюксу. О селевой опасности этого озера говорили еще в 60-е годы, на нем даже были установлены специальные сифонные водосбросы, откачивающие излишки воды. Но строительство самой плотины, а также дорогая эксплуатация водосбросов привели к тому, что в начале 70-х годов излишки воды из озера перестали откачиватьi

Меньше чем за 10 минут сель достиг плотины «Мынжылкы» и разрушил ее. Затем снес защитное сооружение и часть турбазы «Горельник», где находились люди. Набравший мощность поток добрался до селехранилища «Медео» и за несколько часов почти полностью заполнил его.

Плотина выдержала колоссальный удар, но потом начали проявляться инженерные ошибки. Камни и другие обломки быстро заполнили водоотводы, и уровень воды начал расти. Кафе «Ласточка» на несколько дней превратилось в оперативный штаб. Нужно было сразу решить массу задач: спасти город, отвести угрозу от только что открытого катка, возвести дополнительную дамбу и пробросить водопровод, чтобы перенаправить реку Малую Алматинку, поставить откачивающие насосы.

Mr Ptero. Вид на каток Медео. 2 октября 1982 года/ Wikimedia Commons

Параллельно с этим работники треста «Промвентиляция» сушили с помощью вентиляционных коробов течи на плотине и тут же укрепляли плотину цементом. Чтобы предотвратить новые селевые выбросы, специальная бригада с вертолета бросала дымовые шашки у ледника Туюксу. Дымовая завеса должна была замедлить нагрев и таяние ледника.

Только 20 июля начали действовать первые насосы аварийного сброса. К концу дня вода медленно начала убывать и стало понятно — угроза миновала. А еще стало понятно, что стихию укротить не удалось: о количестве погибших советская пресса снова умолчала.

«Алма-Ата в объятиях дракона», газета «Казахстанская правда», 7 июля 2006 года, Национальная Библиотека РК / Qalam

Спустя 30 лет журналист Олег Квятовский, который был на месте трагедии, опубликовал свои воспоминания в газете «Казахстанская правда»i

«Потом, когда кончилось все на плотине и около, Кунаев для нас, пятерых газетчиков, от которых масштабы беды и потери скрывать смысла не было, сказал на плотине тихонько, раздумчиво:

— Мы никогда не узнаем, сколько точно погибло: горы были полны людей, воскресенье… Могу, только не для печати, сказать, сколько поднято, вывезено погибших. Ровно семьдесят человек…».

После того, как откачали воду, было решено нарастить плотину еще на 40 метров и увеличить емкость селехранилища до 12,6 миллиона кубометров. От кафе «Карлыгаш» («Ласточка») выросло еще два уровня лестниц. О строительстве памятника взрыву больше не было и речи.

По расчетам ученых, сила потока селя 1973 года была в 4 раза выше, чем в 1921 году. И, учитывая прогнозы ученых, в ближайшие десятилетия из-за глобального потепления активность селей может стремительно вырасти.

Акзель Бейсембай. Озеро Иссык до сих пор не вернулось к своим размерам, которые были до селя 1963 года / Qalam