Канон

О преодолении канона

Сцена из «Сон в летнюю ночь». Ежегодник Императорских театров. 1890 год/Alamy

Писатель и публицист Юрий Сапрыкин выбирает важное для понимания окружающего нас мира слово и разбирается в оттенках его истинного значения.

Однажды, примерно в пятом классе средней школы, нам задали сочинение на тему "Книга – наш друг и товарищ": моя соседка по парте закончила свое эссе фразой "С помощью книг мы совершаем увлекательное путешествие в мир иной". Жизнь сложился так, что через много лет я оказался руководителем некоего образовательного проекта о русской классике: мы пытались объяснить на более-менее современном языке, как читать "великие романы" из школьной программы, и тут я понял, насколько одноклассница была права. Самая распространенная претензия к этим книгам – они не имеют никакого отношения к сегодняшней жизни. Если ты, например, жительница большого современного города, утром ходишь на фитнес, днем занимаешься маркетинговыми исследованиями, вечером бежишь на выставку или с подругами в бар – к чему тебе унылые рассказы о крепостных крестьянах или, там, охотниках на привале, еще с этими бесконечными описаниями природы? Как их к себе можно приложить? Вообще само понятие классики или литературного канона, некий список обязательных книг, которые всем надо знать, – от этого сразу веет школьным расписанием, написанными под копирку сочинениями, то есть жуткой тоской. Все это пыль. Мертвечина. Действительно – мир иной.

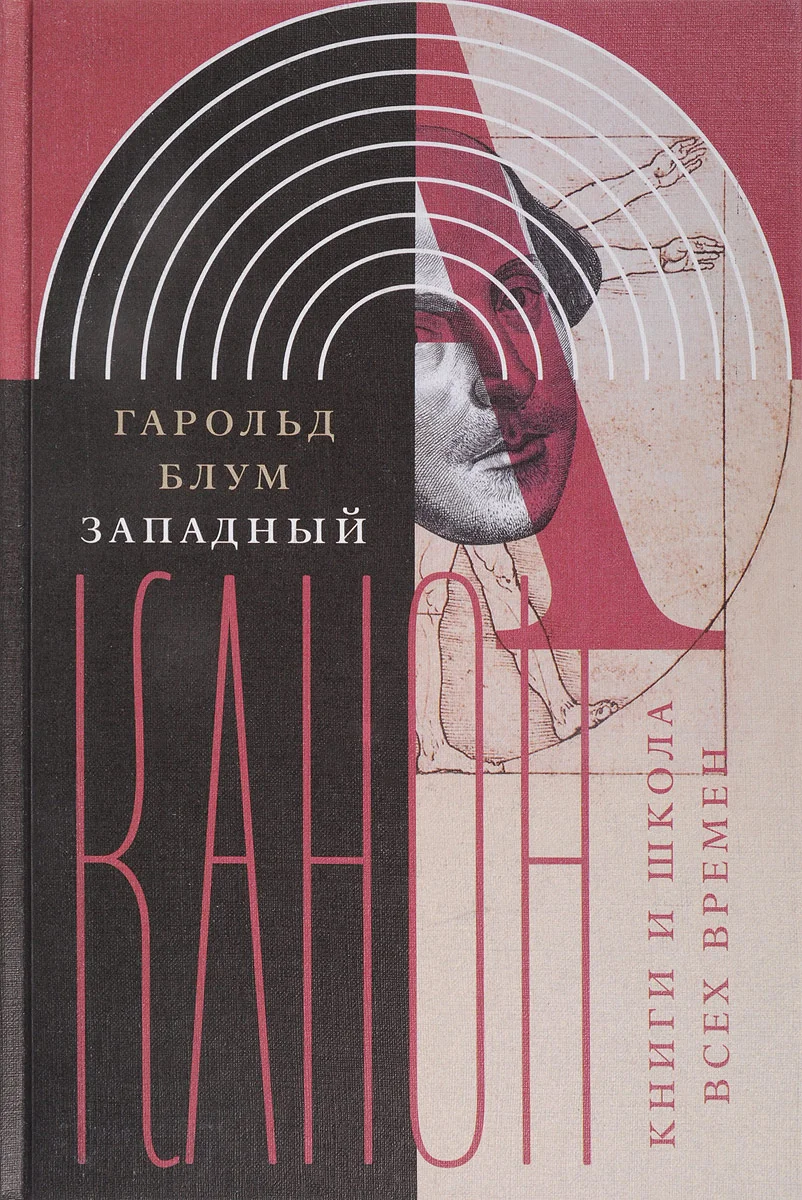

Книга американского литературоведа Гарольда Блума "Западный канон" написана в начале 1990-х, когда в американских университетах разгорается своя война против канона, вызванная даже более вескими причинами. Прогрессивная профессура обнаруживает, что все условно "великие книги" из курса мировой литературы написаны "мертвыми белыми мужчинами" и видит в этом чудовищную несправедливость, а то и заговор доминирующих социально-гендерных групп. Канон, в этой логике, нужно дополнить (а может быть, вовсе заменить) произведениями тех авторов, чьи голоса исторически были заглушены – женщин, цветных, вообще других этнических и гендерных групп, не принадлежавших к господствующему мейнстриму. Под сомнение ставится и концепция "величия" – то, что культура привыкла считать уникальным творением гения, в свете теорий Фуко и Барта оказывается исторически обусловленным продуктом среды: через автора, как бы он ни был хорош, пишет время со всей его ограниченностью и властная иерархия с ее интересами, нужно увидеть в тексте не столько эстетическое качество, сколько отражение дискурса власти и социальных энергий. Книга Блума – попытка остановить это иконоборческое движение, отчаянная и благородная, как все обреченное.

Книга «Западный канон»

Понятие литературного канона – действительно порождение европейской (т.е. "мертвой белой") культуры, причем относительно недавнее: в эпоху Возрождения каноническое искали в античности, представление о том, что существуют некие относительно недавние светские тексты, которые могут служить золотым стандартом, складывается только к XVIII веку. Канон национален: в каждой культуре и языке есть особенно чтимые авторы, чье величие зачастую трудно объяснить иностранцу, для России таков Пушкин, который уже полтора века считается "нашим всем", но совершенно не звучит на других языках. Но существует и представление о некоем устойчивом наборе книг, универсально значимых для всей цивилизации (или, как минимум, западной ее части): этот список окончательно определяется в первые десятилетия XX века – в курсах американских университетов, в перечне книг советского издательства Academia, и там, и здесь. Пожалуй, это подтверждает подозрения критиков левого толка: сверхдержавы пытаются навязать свою гегемонию в том числе через "списки обязательных книг", а также сопутствующие им социальные практики. Как бы ни было сложно читать Пушкина в переводе, но памятники Пушкину и тексты Пушкина в школьной программе – отличительная черта всех стран, оказавшихся в сфере влияния СССР. Но, с точки зрения Блума, все это неважно: какие бы задачи ни решал канон, в нем есть великая правда, превышающая любые социально-исторические обстоятельства.

Блум вспоминает античное понятие "агон" – борьба, состязание, вообще соревновательность: все эти свойства неустранимо присутствуют в литературе. Есть авторы лучше, а есть хуже: канон, каким он сложился сегодня, – результат невидимого состязания, длящегося много веков. По Блуму, это вообще ключевой вопрос литературы, кто сильнее – слон или кит? Автор "Западного канона" – иногда даже чересчур подробно – фиксирует результаты: Данте мощнее Петрарки в таких-то отношениях, но уступает Шекспиру в других. Вообще, Шекспир в этой турнирной таблице – абсолютный чемпион, и Блум открыто сообщает, по каким критериям выставлялись оценки: "владение образным языком, самобытность, когнитивная сила, эрудиция, яркость стиля". Блум часто пользуется терминами "сила" и "мощь"; у текстов есть некая энергия, которая захватывает, убеждает читателя (или нет). Так проявляется талант, и вопреки гуманистическому представлению о том, что каждый человек одинаково важен, как минимум в отношении литературы люди не равны.

Канон всегда приходится принимать на веру: школа, семья и другие авторитетные инстанции заранее сообщают тебе, что одни авторы важнее других. Этому "списку для чтения" можно слепо поклоняться – или пытаться его ниспровергнуть: как и прочие безусловные данности, он и сопротивляется критическому анализу, и провоцирует его. По Блуму, однако, оба подхода неверны: чтобы понять, почему каноническое стало таковым, нужно почувствовать его странность. Тексты, которые воспринимаются сейчас как "традиционная ценность", доставшаяся от предков, когда-то сами казались вызывающе странными, внушали ужас, восторг, удивление – но никак не почтительное равнодушие. "Божественная комедия" или "Дон Кихот" – по меркам своего времени это неслыханная дерзость, прыжок за отметку мирового рекорда. На момент своего создания эти тексты резко расширяют и усложняют представления о том, что может литература, взламывают канон, относятся к нему как "пост-пост-мета-мета" – и бронзовеют лишь в восприятии потомков. Еще одна известная книжка Блума называется "Страх влияния": согласно этой концепции, каждый большой писатель пытается освободиться от влияния предшественников, идет на сознательное искажение того, что в его время считается правильным и устоявшимся, – и это наполняет его тексты тревогой, как у прыгуна с шестом, выставившего планку на 6 метров. Сегодняшняя классика – это вчерашняя ересь, и правильное отношение к ней – не слепое поклонение или такое же слепое отрицание, а попытка почувствовать скрытую в текстах тревогу. Пережить страх высоты.

Попытка обосновать универсальный, значимый для всех канон, опираясь на головокружительные качества входящих для него текстов, как мы говорили ранее, обречена: все, что связано с "общечеловеческими ценностями", сегодня не в чести. И дело не только в том, что представление о великих авторах в Казахстане, России, Норвегии и Чили не может быть одинаковым: у каждой страны свой флаг, свой гимн и свой набор портретов в кабинете литературы. Условно единый мир делится на все более сложносоставные идентичности, каждый человек все больше определяет себя через набор уникальных характеристик – социальных, гендерных, расовых; и для каждой такой идентичности есть свой "список важных книг". Мы видим, как формируются "золотые полки" феминистской и постколониальной литературы, да и с позицией "зачем мне читать Толстого, он к моей жизни не имеет отношения" вряд ли что-то можно сделать – что бы ни думали по этому поводу государство или система школьного образования, у каждого сегодня есть возможность составить список авторитетов, исходя из собственных представлений о прекрасном. Стремление "перевернуть игру" есть и внутри более конвенционального литературоведения: так, в России реализм середины XIX века (не без помощи идеологов компартии) очевидно задавил в массовом восприятии модернизм начала XX века, надо бы исправить перекос. И вообще, интересно покопаться в условно "низкой" литературе прошлого: не выяснится ли, что нынешние классики не только, по Блуму, преодолели влияние предшественников, но и задавили авторитетом конкурентов? В общем, если писатель превратился в памятник – его можно сбросить с пъедестала.

Но тут Блум выкладывает на стол самый серьезный козырь. А откуда вообще взялась идея, что есть некий законченный список "важных книг", который всем неплохо бы прочитать? Наверное, в эпоху Возрождения это было не так очевидно, но сейчас, когда "Божественная комедия" конкурирует за микросекунды внимания с триллионами пабликов, стримов и телеграм-каналов, это становится ясно как божий день. Канон появляется потому, что человек смертен, и все на свете прочитать не успеет: на обложках путеводителей по книжному миру так и пишут – "100 Books To Read Before You Die". Мир устроен так, что если ты достал ненужную книгу с неправильной полки, то все, время ушло, и этот ресурс невозобновим. Поэтому культура заранее позаботилась о том, чтобы человек не разбрасывался и успел прочитать все главное, что создано человечеством – это плохая новость для современных авторов (и с каждым годом, по мере выпуска новых книг, ситуация не делается лучше), но вообще, запас отведенного нам времени маленький, на всех не хватит. Но дело, если следовать мысли Блума, не только в строгом тайм-менеджменте: любая условно великая книга не столько отражает предрассудки своего времени, сколько учит читателя разговаривать с собственной смертью. Это голос, который позволяет что-то понять про жизнь, стать собой, встать во весь рост перед сознанием, что однажды тебя не будет. Великие на то и великие, что способны поделиться собственной глубиной и стойкостью – перед лицом вечной ночи, как ни крути, общей для всех. Помогают совершить путешествие в мир иной, как и было сказано.