Они не совершали преступлений. Их вина заключалась только в родстве с теми, кого называли «врагами народа». Через АЛЖИР — «Акмолинский лагерь жен изменников Родины», один из крупнейших женских лагерей СССР, — прошли более 20 тысяч женщин. Их этапировали со всех концов Советского Союза. Кем они были? Что пережили? Как сложилась судьба жён репрессированных представителей казахской интеллигенции? Рассказывает сотрудница мемориального музейного комплекса «АЛЖИР» Бекжамал Жалгасова.

Кого отправляли в АЛЖИР?

Женщин в АЛЖИР привозили из разных уголков Советского Союза — от Москвы и Ленинграда до Кавказа, Украины и Центральной Азии. Их единственная «вина» заключалась в том, что они были женами, матерями, дочерьми общественных и государственных деятелей, выдающихся представителей искусства и литературы. За это, вне зависимости от национальности и возраста, их лишали свободы на 3, 5, 8 или 10 лет. Среди заключенных было немало образованных женщин, квалифицированных специалисток, окончивших вузы. У некоторых было даже несколько дипломов.

Бекжамал Жалгасова / Qalam

15 августа 1937 года НКВД СССР издал оперативный приказ № 00486 «О репрессировании жён и размещении детей осужденных “изменников Родины”». С этого момента начались массовые аресты женщин и детей. Приказ позволял заключать людей под стражу на годы без каких-либо доказательств их вины.

Первые заключённые прибыли в лагерь 6 января 1938 года. Из печально известной московской тюрьмы Бутырка эшелоном привезли 1600 женщин. В лагере содержались представительницы 62 национальностей. Из них русские — 4390, еврейки — 855, белоруски — 740, грузинки — 146. Были также венгерки, кореянки, полячки, азербайджанки, татарки, армянки. Около двадцати женщин с неустановленной национальностью. Казашек — 87.

«Женщин арестовывали обманом...»

Сначала арестовывали мужчин — якобы «по работе направляли в командировку». Затем под предлогом «встретиться с мужем» вызывали жен. В ожидании встречи женщины нарядными приходили в указанные учреждения, где в подвалах были камеры. Там их запирали, уверяя, что «встреча вот-вот состоится», оттягивая время под различными предлогами. Позже начинались допросы, и женщин держали под арестом от трех до шести месяцев. Затем выносили приговор и, выдав постановление, отпускали домой, чтобы те подготовились к отбытию наказания.

Многодетным матерям предлагали выбрать, какого ребенка взять с собой, а кого оставить. Так, у одной женщины была четырехлетняя дочь и шестимесячный сын. Не зная, что делать, она была вынуждена взять с собой младшего. Детей старше трех лет, как правило, отправляли в детские дома. Некоторые оставляли детей на попечение нянек и потом не получали от них никаких известий.

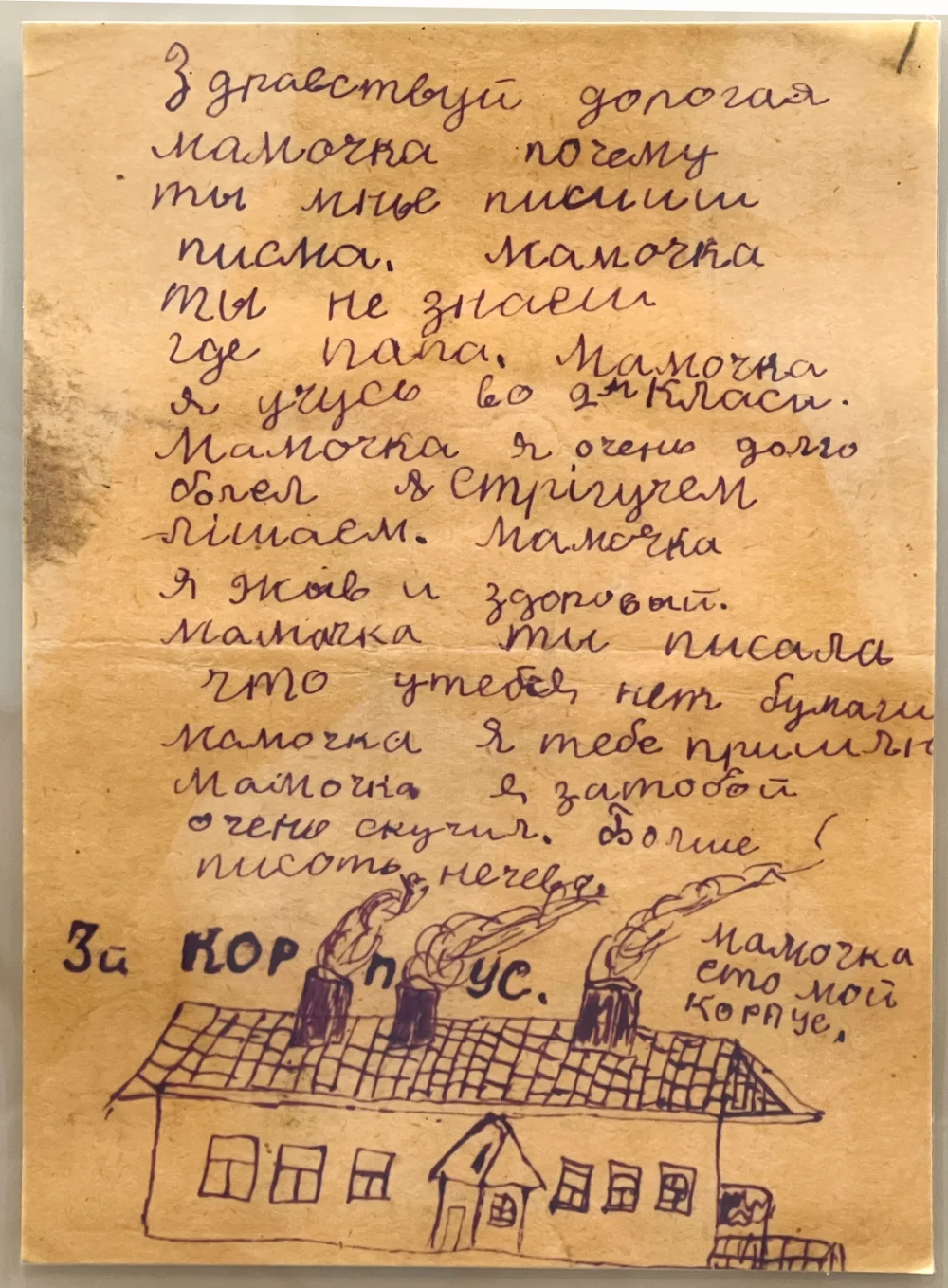

Письмо ребёнка маме. Музей «АЛЖИР» / Qalam

После ареста эти женщины теряли связь с внешним миром. Они не знали, что стало с их детьми, где их мужья, живы они или расстреляны.

Мучительный путь в АЛЖИР

Железная дорога, ведущая к АЛЖИРу, была построена позже. А в первые годы женщины после сортировки у ближайшей станции шли пешком 33 километра.

В вагоны набивали до 70 человек. Внутри было тесно, душно, не хватало воздуха. Путь в «ящике» длился до двух месяцев. Хотя в вагоне стояла буржуйка, угля для нее не давали. Санитарные условия отсутствовали — в углу вагонов была лишь импровизированная уборная. На окнах решетки. Спали на двухъярусных деревянных нарах. Те, кто не помещался, спали, прислонившись друг к другу, по очереди.

Кадр из художественного фильма «Хайтарма». Режиссер Ахтема Сейтаблаева. В подобных вагонах перевозили и арестованных женщин / Телеканал ATR / Youtube

Женщины знали, что их везут в Казахстан, но не знали, куда именно. Путь был особенно тяжел для беременных и матерей с младенцами. Дети умирали от холода и недоедания. Тела хоронили у ближайших станций, но матери не знали, где именно остались могилы их детей, и не были уверены, смогут ли вернуться туда.

Летняя жара тоже была мучительной: в воде им отказывали. Лишь брали шланг для полива и обливали женщин водой.

Бараки, построенные женщинами

Женщины, первыми прибывшие в лагерь в январе 1938 года, столкнулись с тем, что на территории было лишь два барака. В каждый заселили по 300 человек.

В суровом январе температура в бараках не превышала 6–7 градусов. Хотя буржуйка была и тут, но топлива не давали. Женщины ходили к озеру Жаланашколь и в ледяной воде собирали камыш. Камыш плохо сохранял тепло, поэтому его приходилось постоянно подбрасывать в печку. Некоторые не пережили первую зиму.

Так как поток заключенных нарастал, женщин заставили строить бараки. Среди них были архитекторы. С их помощью и строили. Заключенные месили глину ногами, замешивали ее с камышом и лепили кирпичи весом от пяти до 20 кг.

Барак на территории музея «АЛЖИР» / Qalam

Так было построено 26 бараков. В каждом — по 300 женщин. Они спали на простых нарах из дерева, без подстилок и одеял, только на камыше. Камыш использовали и для обогрева, и как подстилку, и как строительный материал.

Зимой в бараках было всегда холодно, летом — душно, не хватало воздуха.

Распорядок дня и тяжелый труд

Барак был не только местом сна, но и пространством для жизни. Здесь ели и вели хозяйство.

Просыпались в 4–5 утра. Завтрак — один половник каши. Кто ел — ел, кто нет — шел голодным на тяжелую работу. Рацион не менялся годами. Из-за отсутствия витаминов и питательных веществ здоровье женщин резко ухудшалось. Организм ослабевал, развивались болезни. Изнурительный труд и голод уносили жизни многих.

Дисциплина была суровой. После завтрака женщин отправляли рубить камыш. Работали в швейных и деревообрабатывающих цехах. Некоторые в стужу и метель пасли скот, сажали огороды. Опытные агрономы выращивали всё — от арбузов до винограда. Собирали урожай малины, смородины, клубники. Даже прежнее название села Акмол — Малиновка — в какой-то мере связано с этим. Посаженные узницами яблони до сих пор плодоносят.

Артём Чурсинов. Экспозиция в музее «АЛЖИР» / museum-alzhir.kz

Вечером возвращались измученные. Без сил ложились спать. Тех, кто отказывался или не мог работать, наказывали. Например, могли увеличить срок: с трех до пяти, с пяти до восьми, с восьми до десяти лет.

Во время Второй мировой войны швейный цех АЛЖИРа получал военные заказы из Ленинграда и других городов. Женщины, прибывшие в лагерь в одном платье, шили себе по комплекту теплой одежды, а затем — военную форму для фронта. Кстати, подкладку украшали вышивками вроде «Вы победите!», «Родина верит!».

Цех был в бараке. При свете одной лампы женщины работали по 14 часов в день. От перенапряжения теряли зрение, здоровье, а иногда и рассудок. Но все равно — в шитье и вышивке находили надежду:

«Казалось, что вышивка нас спасала, давала надежду, приносила покой», — вспоминали они.

Насилие над женщинами

Наказания в АЛЖИРе были жестокими. Так, известную певицу советской эпохи, первую исполнительницу песни «Катюша» Лидию Русланову заставляли петь. Она ответила: «Соловей в клетке не поет». За это ее снова отправили в тюрьму во Владимире.

Избиения, физическое насилие были обычными явлениями. Женщин били, отбирали детей. Охрана НКВД с собаками и оружием не позволяла отойти даже на шаг от барака. В воспоминаниях упоминается, что одна глухая женщина ушла дальше от барака, чем разрешалось, и охранник, не докричавшись, без суда и следствия ее расстрелял.

Артём Чурсинов. Экспозиция в музее «АЛЖИР» / museum-alzhir.kz

Другой случай был с женщинами-пастухами. Им говорили: «Если хотите жить — спасайте этих животных». Однажды две женщины в мороз попытались спасти теленка, укрыли его всем, что было, прижались друг к другу и уснули. Но теленок замерз. Их обвинили в «уничтожении скота» и расстреляли. Тела не похоронили, а оставили рядом с падалью — «в назидание другим».

1507 детей, рожденных в лагере

Одна из самых тяжелых тем — дети, рожденные в АЛЖИРе. По официальным данным, в АЛЖИРе родилось 1507 младенцев. Большинство — в результате насилия. В графе «отец» в свидетельствах о рождении — прочерк. Их отцами были охранники, сотрудники НКВД.

Когда дети подрастали, они спрашивали: «Кто мой отец? Где он?». Матери часто молчали или отвечали: «Он умер» или «Не хочу говорить». В одном случае подруга матери сказала ребенку: «Твой отец был плохим человеком». На что подросток ответил: «Какой бы он ни был — он мой отец». Тогда мать не выдержала и призналась: «Он изнасиловал меня. Ты ребенок от насилия».

Артём Чурсинов. Экспозиция в музее «АЛЖИР» / museum-alzhir.kz

После открытия музея «АЛЖИР» некоторые из этих детей приходили и делились воспоминаниями. Сейчас большинство из них уже ушли из жизни.

Жёны представителей казахской интеллигенции в АЛЖИРе

Во время репрессий пострадали и семьи казахских деятелей искусства. Так, Гульжамал Майлина — супруга Бейимбета Майлина — была этапирована из тюрьмы Алматы в АЛЖИР. У нее осталось пятеро детей. Старший сын Аукен ушел на фронт и не вернулся. Едиль, Разия, Мереке воспитывались в детдоме в Семее. Младшая — Гульсим — в Осакаровском детдоме.

Гульжамал Майлина / museum-alzhir.kz

Гульжамал получила 5 лет. 4 года провела в АЛЖИРе, 1 год — в Караганде. Пасла овец. Зимой в бураны ее нарочно отправляли в поле. В один из дней она потеряла 50 овец. Охранник сказал: «Не найдешь — срок увеличим, а детей уничтожим». Ей пришлось искать овец. В поисках она ушла в Кировский район. Там зашла в аул, стучалась в двери, спрашивала. Узнав, кто она, чья жена, старики приняли ее, накормили, помогли найти овец и отправили двух мужчин проводить ее обратно в АЛЖИР. Говорят, так дети Майлиных остались живы.

Азиза Рыскулова — супруга Турара Рыскулова — получила 8 лет. Ее привезли из Бутырки. Мать Азизы — Арипа Есенкулова — также была осуждена: за «шпионаж в пользу зятя». Она умерла от инсульта за несколько дней до своего оправдания. Сама Азиза была ветеринаром. В лагерь попала с месячной дочерью Ридой, но, когда девочка подросла, ее забрали в Осакаровский детдом. Старшую дочь Сауле отправили в детдом под Одессой. В лагере Азиза страдала от голода. Чтобы поесть, прятала мясо больных животных и делилась с другими женщинами. Так они выживали.

Азиза и Турар Рыскуловы / e-history.kz

В АЛЖИРе были и Разия, жена Сейиткали Мендешова, и Елизавета, жена Жанайдара Садуакасова, и Гуландам, жена Султанбека Кожанова, и Дамеш, жена Темирбека Жургенова. Все они прошли тяжелую каторгу.

С 1956 года началась их реабилитация. Лишь тогда появилась возможность найти работу. Но страх остался. Они всегда держали узелок с вещами наготове. При виде чужака в доме пугались: «Вдруг заберут снова».

Когда стало известно об АЛЖИРе?

После 1956 года начали официально реабилитировать репрессированных политических и общественных деятелей. Были изданы указы, признаны ошибки и обещана моральная компенсация. В списке были Бейимбет Майлин, Сакен Сейфуллин, Турар Рыскулов. Но это касалось не всех и происходило постепенно.

Информация о самом лагере тоже долго не публиковалась. Даже после смерти Сталина в 1953 году лагерь продолжал работу еще два года. Заключенные использовались как наемная рабочая сила. Позже лагерь сровняли с землей, бараки разрушили. Но те, кто жил рядом, бывшие заключенные и охранники — помнили. Однако молчали — страшились.

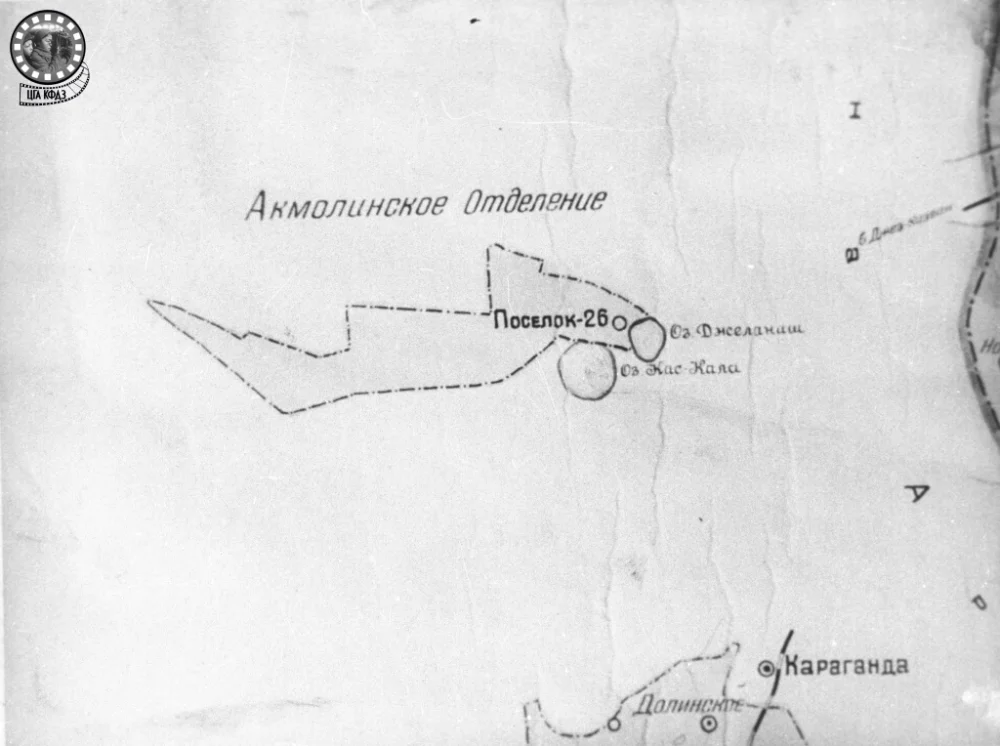

Схема лагеря «АЛЖИР». 1938–1953 гг. / Из фондов Музея истории города Алматы / ЦГА КФДЗ

В 1989 году, накануне независимости Казахстана, Олег Стефашин, собственный корреспондент газеты «Известия», опубликовал материал о женском лагере в селе Акмол (тогда — Малиновка). После этого начались исследования. В районе Жаланашколь велись раскопки, там были найдены черепа. Исследования показали, что это женские черепа. Выяснилось: тела умерших не хоронили. Зимой трупы лежали открыто, весной выкапывали яму, сваливали туда тела, засыпали землей.

Это — лишь часть нашего большого интервью про АЛЖИР. Полную версию смотрите на YouTube-канале Qalam Tarih.

Редакция Qalam благодарит администрацию музейно-мемориального комплекса «АЛЖИР» за сотрудничество.