Депортации народов в Казахстан проходили в несколько этапов. Они начались в 1930-х годах и продолжались более десяти лет — до середины 1940-х годов. Значительную часть депортированных составляли женщины и дети. Многие из них не доехали до места ссылки. Те, кто выжил, сталкивались с реальностью, к которой невозможно подготовиться. Историк Зауреш Сактаганова разбирает, как насильственные переселения переживали женщины и почему они рассказали об этом лишь десятилетия спустя.

Виды переселений

Депортационные процессы в Советском Союзе — тема, к которой исследователи и общество обратились всерьез только с 90-х годов прошлого века. Депортации в СССР проводили по двум основным признакам: социальному, когда насильственному выселению подвергались «социально опасные», по определению властей, «элементы» — казаки, кулаки и другие, и этническому, когда насильственное переселение охватывало «политически неблагонадежные», по определению большевиков, народы.

В СССР было проведено 52 депортационных кампании, жертвами которых стали миллионы людей. Больше половины из них были депортированы по этническому признакуi

Депортированные чеченцы во время строительства жилья. Город Текели / ЦГА КФДЗ

Воспоминания о депортациях начали массово появляться в публичном пространстве со второй половины 1980-х годов, и делились ими преимущественно мужчины. Это связано с тем, что женщины на постсоветском пространстве привыкли замалчивать свой травмирующий опытi

Общий язык травмы

Во многих женских рассказах о депортации повторяются одни и те же черты — не всегда проговариваемые напрямую, но узнаваемые по интонации, выбору слов и самой логике повествования.

Крым. Опустевшая деревня Ускут после депортации крымских татар; новые жители еще не прибыли. 1945 год / Wikimedia Commons

Первое — почти все воспоминания начинаются одинаково, с глаголов в безличной форме: «объявили о переселении», «на сбор дали три дня», «разрешалось брать». Хотя уже точно известно, на ком персонально лежит ответственность за эти депортации, пережившие их женщины говорят об этом обезличенно.

Второе — все вспоминают о полном отсутствии приватности даже для личной гигиены. Эта тема всегда болезненная для женщин, но они говорят об этом: «естественно, никаких условий там не было, только в углу стоял бачок для нужд».

Третье — это расчеловечивание. Часто в воспоминаниях женщины говорят об отношении к ним, депортированным, не как к людям: «телячьи вагоны», «в нечеловеческих условиях», «загнали, как скот», «обращались, как с животными».

Депортированные чеченцы во время строительства жилья. Город Текели / ЦГА КФДЗ

Май 1936 года: депортация поляков

Отношения СССР и Польши начали ухудшаться еще 1920-е годы после неудавшейся попытки установить в Польше советский режим. В 1929–1930 годах проходила первая волна насильственных переселений, которая прежде всего коснулась польских коммунистов, проживающих в Советском Союзе. Вторые две волны депортаций — в 1936 году и в 1940–1941 годах — были связаны с обострением отношений с Германией и началом войны.

Переселяли поляков с территорий Западной Беларуси и Украины в районы Казахской ССР и Сибири.

Мать Станислава Кулаковского / Ałmatyński Kurier Polonijny | №2 (13), 2016 / Ałmatyński Kurier Polonijny, Центр польской культуры "Więź" / https://wienz.kz

Мать Станислава Кулаковского депортировали из Украины вместе с семьей ее старшего брата в мае 1936 года. В Украине у нее был жених, которого в один из вечеров увез «черный воронок». Со своим будущим мужем и отцом детей она встретилась уже в КазССР, он тоже был из числа переселенцев. В своих рассказах она подробно делилась тем, как она оказалась в Северо-Казахстанской области и как проходила ее жизнь в селе Подольскоеi

«Объявили о переселении, на сбор дали три дня. Разрешалось брать с собой все: коров, кур, коз, лошадей. Через три дня подогнали подводы и повезли на железнодорожную станцию в сопровождении верховых милиционеров. Утром прибыли на станцию прямо на погрузку. На путях стояли телячьи вагоны с раздвижными дверьми, четыре узких окна вверху. Загружали людей по 10–15 семей в один вагон. С собой в вагон разрешили взять только постель, остальные вещи были сложены в конце эшелона».

В начале июня поезд прибыл на станцию Тайнчаi

«Везли степной дорогой, кругом ковыль, в небе жаворонки, целые поляны земляники, ни деревца, ни тени, ни строений. Выгрузили в голой и безлюдной бескрайней степи у единственного колодца, где были вбиты лишь колышки. На обустройство дали три дня, установили палатки, но практически сразу же переселенцы стали строить землянки. В одной землянке проживали две-три семьи, примерно 12–20 человек. Для того, чтобы приготовить кушать, копали яму, из дерна делали печку. Топили бурьяном и кизяком, который собирали в степи и неподалеку от старых сел. На четвертый день сбор у комендантской палатки: сразу предупредили, что зимы здесь очень суровые, морозы до 40–50 градусов, страшные бураны, каких в Украине никогда не видели».

На работу должны были выходить все, кроме кормящих матерей. Поставили задачу: построить жилье, школу, больницу, сарай для скота. Строили из саманаi

«Мама вспоминала, что в первые месяцы умирало очень много людей, особенно детей. Хоронили родных и близких в степи, не имея возможности поставить крест, не из чего было. Рядом с селом был казахский аул, соседи нечасто наведывались, опасались властей, да и языковой барьер мешал. Зато дети быстро наладили отношения, наши дети учили казахов русскому языку, а они угощали куртом и баурсаками. Казахи приезжали в село, и переселенцы меняли свои вещи на хлеб, продукты питания, строительные материалы».

Депортированные поляки относились к категории спецпоселенцев — лиц, которые были насильственно выселены из мест проживания. Это была особая категория репрессированных в СССР, которая до 1944 года подчинялась отделу исправительно-трудовых колоний (ОИТК) НКВД. Спецпоселенцы должны были проживать в изолированных режимных местах, выходить за пределы которых без специального разрешения запрещалось. В целях контроля спецпоселенцы должны были регулярно отмечаться в комендатуре.

«Переселенцев местные жители не обижали, наоборот, старались хоть чем-нибудь помочь. Относились дружелюбно. Мальчишки, познакомившись со сверстниками-аульчанами, дружили, поддерживали отношения».

Во время войны 1941-1945 годов к подоходному и сельскохозяйственному налогам добавился военный. В семье Кулаковских было трое детей, отец — в трудармии. И единственная корова-кормилица. Возможности оплачивать необходимый налог не было.

«В очередной раз маму вызвали в контору к уполномоченному, который предложил посмотреть, как она живет. Маме предлагали продать корову и заплатить налог. Посмотрев, он сказал: “Я такого не ожидал никогда, даже не мог подумать. Мать, продашь корову — потеряешь детей, сохранишь корову — спасешь детей”. Сказав это, ушел»

Мать Станислава Кулаковского начала делать сыр и масло для продажи в Тайнче или у проходящих поездов. Оставив детей, ночью шла 20 километров пешком к поезду, а потом обратно. Так и платила налоги. Однажды, продав масло, возвращалась домой, но ее остановили милиционеры для выяснения личности. Спросили фамилию. Услышав, что Кулаковская, решили — значит, из кулаков. Стали выяснять, куда и зачем ходила. Пока все выяснили, прошло немало времени.

«Мама пришла домой, когда соседи уже были на работе, а она просила их присмотреть за детьми. Со старшими все было в порядке, а младший лежал и только всхлипывал. Что ни делала, он умер. Мама очень плакала, упрекала себя. Последний раз это воспоминание слушал в конце ноября 1980 года, а 7 декабря 1980 года мамы не стало. Так с этой своей болью она ушла из этого мира».

Сентябрь 1941 года: депортация немцев

Немцы на территории Поволжья проживали еще со времен Екатерины II и после революции 1917 года получили автономию — АССР Поволжских немцев. В 1941 году после начала войны между СССР и нацистской Германией они стали считаться неблагонадежным народом. В конце сентября, когда с полей Поволжья был убран урожай зерновых, начался процесс насильственного переселения немцев. Около полумиллиона немцев было депортировано в Сибирь и Казахстан.

Из воспоминаний Ирмы Фиттель, жительницы села Тельманское Карагандинской области:

«Нас выселили 23 сентября 1941 года из села Ольгино Запорожской области. Нам сообщили о том, чтобы за 24 часа мы собрались и отправились в путь. С собой можно было брать только продукты питания, запасом на неделю, теплую одежду и постель, больше ничего не разрешили. Нас было в семье на тот момент четверо: мама, я и двое братьев. Отца расстреляли еще в 1938 году, обвинив в шпионаже. Всех мужчин нашей семьи отправили на трудовые работы раньше, поэтому депортации подверглись женщины и дети. Спустя 24 часа нас отправили на станцию, оттуда отвезли на порт в Бердянск. Само переселение было страшным: я видела, как умирают близкие и родные мне люди. Помню, как брат умер по пути в Казахстан, у него было воспаление. Пришли санитары и забрали его. Мама рассказывала, что его не похоронили. Очень долго оплакивала, говорила, что его кости остались на холодной чужой земле. И таких случаев было много. У тети умер грудной ребенок. У нее пропало молоко, и ей нечем было его кормить. Страшное время было. Везли нас в нечеловеческих условиях, всех загнали, как скот, в грязные палубы».

Через две недели поезд, в котором находилась Ирма Фиттель, прибыл в город Ейск в Краснодарском крае. Спустя пару дней объявили, что необходимо снова отправляться на железную дорогу.

«Нас увезли в неизвестном направлении в товарном вагоне. Естественно, никаких условий там не было, только в углу стоял бачок для нужд. Мы сидели друг на друге, быстро затекали ноги, встать было невозможно. Поезд иногда останавливался примерно раз в два дня, разрешали выйти на улицу попить воду, очень редко давали хлеб. Когда мы прибыли в Казахстан, было уже очень холодно, ноябрь месяц, одежда, которую мы привезли с собой, не подходила по сезону. Нас изначально привезли в Северный Казахстан, Акмолинскую область, спустя две недели переселили в Карагандинскую область. Привезли на грузовиках на “точку 22”».

Прибывших немцев расселяли по землянкам у живших уже в той местности спецпереселенцев. Семью Ирмы Фиттель заселили к пожилой семейной паре в тесную землянку, в центре которой стояла печка.

«Мы жили вшестером в одной комнате. Землянки, в которых проживали спецпереселенцы, были сделаны из самана, учитывая, что площадь была небольшая, в домах было тепло. Приходилось добывать пищу, обменивать свою одежду, привезенную из дома, на кизяк у местного населения. Рацион питания был очень скуден: первое время питались запасами, которые были привезены из дома. Моя мама умела хорошо шить и вязать, взамен на это получала молоко, картошку, так и перебивались»

Поселок, в котором оказалась Ирма Фиттель со своей семьей, был бедным, и даже местные жители находились на грани выживания.

«Хозяева, у которых мы жили, были очень добрые люди и пытались нам всячески помочь. Всегда сажали за стол. Ели в основном галушки. Помню, один раз мы с братом зайца поймали, столько счастья было, летом уже стали ловить рыбу, переехали в другой совхоз и посадили там огород. А первый год зимой с голоду пухли. Как вспомню эту боль в животе. Бывало, и по два-три дня ничего не ели. Только талый снег пили. Воды в деревне тоже не было. В поле ходили, снег раскапывали, там какие корни, травку найдем, из этого суп варили. Не знаю, как мы пережили эту зиму, весной пошли работать на скотные дворы. Жить в таких условиях было невозможно: ничего не было, даже помыться нечем было. За время переезда у всех были вши, от грязи лица покрылись лишаями. В холодной голодной степи пытались найти хоть что-то: веточку, палочку, чтоб печь протопить»

В первый год после переезда семьи в Казахстан заболел брат Ирмы Фиттель. Лекарств не было, нечем было сбить высокую температуру. Мать Ирмы отпаивала мальчика чаем из веточек, который им удавалось собрать в степи, но это не помогло. Ребенок умер.

«Мамина сестра выяснила, что на шестом поселке Осакаровского района условия благоприятнее, чем в том, где мы сейчас проживаем. Но для того, чтобы выехать за пределы колхоза, необходимо было заплатить налог и получить разрешение. Из оставшихся денег, которые мы привезли с собой, оплатили этот военный налог и переехали на шестой поселок. Близ села находилась небольшая лесополоса, где можно было заготовить дрова. И этот поселок был более зажиточным, в нем проживали украинские спецпереселенцы. У них были дома с крышами, большими окнами. Крыши были сделаны из камыша. Также близ поселка протекала речка, на которой мы ловили рыбу, мне уже тогда было почти 15 лет, я считалась взрослой и присматривала за всей малышней. Перебрались в Карагандинскую область. Здесь и остались жить»

Несмотря на помощь и поддержку казахского населения, положение оставалось плачевным. Всем в семье Ирмы Фиттель, включая детей, приходилось работать по 12–15 часов в сутки, чтобы прокормиться. Вся одежда, которую привезли, очень быстро износилась.

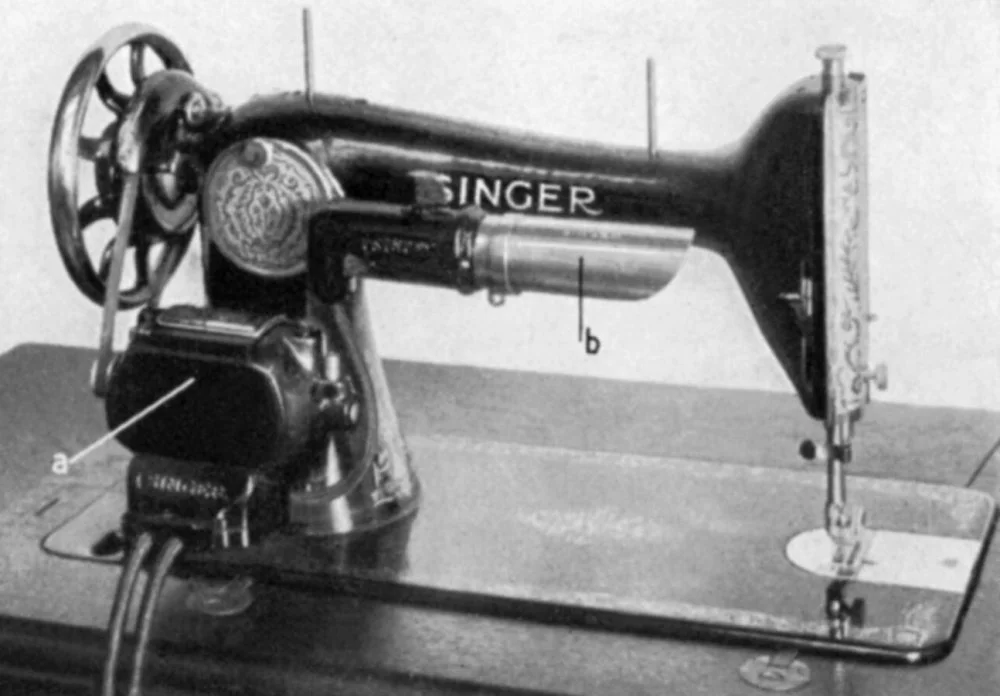

«Мы с собой еще привезли швейную машинку, которая и помогла нам выжить. Мама очень хорошо шила: из простыней шили косынки, вышивала на них и обменивали на продукты. На второй год депортации стали вязать из шерсти носки, варежки, шапки, так и перебивались. Каждый кусочек ткани был на вес золота. Семья стариков, у которых мы жили первый год, дала нам телогрейку теплую и одни валенки на всю семью. Вот это по очереди и носили»

Младшему брату Ирмы удалось пойти в школу в поселке, где они жили, закончить ее и затем поступить в автошколу. Ирма же, которой к тому времени было 15 лет, не пошла дальше учиться, помогала матери по хозяйству и работала.

Февраль 1944 года: депортация ингушей и чеченцев

Насильственное выселение граждан Чечено-Ингушской АССР началось 23 февраля 1944 года и продлилось до 9 марта. В Казахскую и Киргизскую ССР, частично в Узбекскую и Таджикскую ССР было переселено около полумиллиона человек (по разным оценкам). Сама Чечено-Ингушской АССР была ликвидирована.

Ашат Ильясовна Мазиева родилась в 1931 году, к началу депортации ей было 13 лет:

«Мы жили в селе Экажево Чечено-Ингушской АССР. В конце 1943 года к нам в село стали съезжаться представители НКВД, солдаты ходили в форме. По селу прошел слух о том, что готовится процесс депортации ингушей. Хотя все прекрасно знали, что в 1943-м депортировали карачаевцев, но все верили в лучшее и думали о том, что наш народ эта участь не постигнет. Но вот наступило 23 февраля 1944 года».

В этот день отца Ашат Мазиевой вытащили из дома полураздетого и увели. Спустя какое-то время семье сообщили, что его расстреляли.

«Нам сказали собираться, что дают 24 часа на сборы. Мы начали плакать. Мама спрашивала, куда мы поедем. Ей очень грубо ответили, толкнули. Сказали, что поедете умирать с голоду, если доберетесь, конечно. Мы стали в спешке собирать вещи. Набрали мешок кукурузы, муки, картошку, еще что-то — уже не помню. Вещей побольше на себя надели. Старшая сестра помогала маме, собирала младших, они все хныкали. На следующий день пришли за нами. Сопротивления никто не оказывал: все боялись, что убьют. Мама нам так и сказала, чтоб как мыши себя вели. Вот так я в свои 13 лет стала “врагом народа”».

На момент переселения в семье Ашат Мазиевой было 7 человек: мама Зульфия и 6 детей, включая Ашат. Самому младшему ребенку было 3 месяц, он родился в конце 1943 года.

«Его Гасар звали, он умер в дороге от голода. Помню, как мама плакала. Пришли конвойные, обыскали вагон и выкинули его на обочину. Это не было редкостью тогда, с нами обращались, как с животными. Для нашего народа постыдно не хоронить тела умерших, но обстоятельства вынудили».

Депортированных, в числе которых была и семья Ашат Мазиевой, привезли в Карагандинскую область, в село Заречное.

«Местные жители приняли нас хорошо, благодаря им мы и выжили. Все готовы были поделиться куском хлеба. Они тоже не очень-то богато жили — даже хуже, чем мы у себя на родине. Местное население жило в землянках. Первую зиму местное население принимало нас в своих домах, а летом уже строили жилье. Нас всех отправили работать в колхоз, писали трудодни. Ничего нам не платили. Давали хлеб, похлебки какие-то и все. Весной, правда, пожалели нас и дали корову и двух баранов. Вот этим и кормились. Корову доили. Стали огород сажать. А средств к существованию не было. Мы оказались в пустой степи. И если бы нас не приютили местные жители, то умерли бы все»

Через некоторое время по всей степи распространился тиф. Лекарств не было. Люди умирали целыми семьями.

«Помню, нас каждый день выгоняли на различные работы, и в один день семья ингушей не вышла на работу: оказалось, что они все умерли. Просто замерзли. Люди умирали как мухи. А хоронить не могли — ни лопат, ни ломов. В снег зарывали зимой, кого-то волки съедали. Вещи стирали и мылись при помощи золы и песка. А больше ничего и не было. У нас были длинные волосы, и у всех завелись вши. Помню, как голова чесалась».

Обувь, которую депортированные привезли из Ингушетии, не подходила по сезону и быстро сносилась. Денег на покупку обуви не было, поэтому приходилось самостоятельно делать чуни. Их изготавливали так: сначала снимали шкуру с ноги коровы и сушили ее. Затем туда ставили ногу и вокруг нее пробивали дырки, которые связывали шнуром или проволокой. Вместо стелек клали солому и носили несколько сезонов. Или просто обматывали кусок шкуры вокруг ноги и спереди связывали веревкой.

Ингушская семья Газдиевых у тела умершей дочери. Казахстан, 1944 год / Wikimedia Commons

Когда появилась первая шерсть после стрижки овец, то женщины начали вязать носки, делать стельки, валять кошму. Из бараньих шкур делали различные головные уборы, одежду, чтобы хоть как-то утеплиться.

Ашат Мазиеву в числе других детей-переселенцев отправили в школу. А так как она не знала русского языка, то попала в первый класс, хоть и была уже подростком.

«Многие смеялись. Но учителя хорошие были. Все понимали. Время прошло, и мы постепенно начали учиться русскому языку. В семье мы разговаривали только на родном языке. Мы и на чужой земле продолжали чтить свои религиозные традиции, читали намаз, держали уразу. Хотя за это строго наказывали, а если бы узнали, то и посадить могли».

Депортация других народов и эпилог

Фрагменты женских воспоминаний позволяют отметить еще некоторые закономерности. Первая из них — это кажущаяся обыденность, с которой женщины говорили о смерти, в том числе и близких людей. И эта обыденность, констатация множества смертей — свидетельство не черствости, а принятия неизбежности происходящего, примирения с ним. Депортированные женщины не могли бы выжить, а главное, спасти своих детей, семью, если бы не «окаменели», не «привыкли» к смерти.

Граждане СССР садятся в поезд, направляющийся в сибирские лагеря ГУЛАГа. Такие же поезда использовались для депортации людей. 1940 год / Alamy

Вторая закономерность — это воспоминания, связанные с благодарностью, и они характерны преимущественно для народов, депортированных именно в Казахстан. Женщины, независимо от национальности и возраста (были они взрослыми в период депортации или детьми), говорят с огромной благодарностью о своем отношении с казахами и казахстанцами в целом.

Казахстан стал второй родиной для многих народов, перенесших сталинские репрессии, в числе которых были корейцы, курды, армяне, турки, иранцы и другие «нежелательные» для советской системы народы.

Швейная машинка Singer. 1920-е годы / Alamy

В статье использованы воспоминания депортированных женщин, записанные в разные годы журналистами, опубликованные в газетах, а также собранные во время интервьюирования в ходе реализации научно-исследовательского проекта ученых-историков Карагандинского Университета «Великая Отечественная война и женщины Казахстана на фронтах и в тылу: женские истории и повседневность».

ЧТО ПОЧИТАТЬ

-

Депортированные в Казахстан народы: время и судьбы. — Алматы: Арыс-Казахстан, 1998. 428 с.

-

Из истории депортаций. Казахстан. 1935–1939 гг. Сборник документов. — Алматы: LEM, 2014. 740 с.

-

Интервью с Мазиевой Ашат Ильясовной, 1931 г.р., жительницей Карагандинской области, записано Майлыбаевой Д. в 2019 г.

-

Интервью с Фиттель Ирмой, 1927 г.р., жительницей Карагандинской области, записано Майлыбаевой Д. в 2019 г.

-

Земсков В.Н. Спецпоселенцы в СССР, 1930–1960. — М.: Наука, 2005. 306 с.

-

Сталинские депортации. 1928–1953. Под общей редакцией академика А.Н. Яковлева. Составитель Н.Л. Поболь, П.М. Полян. Серия: Россия. XX век. Документы. — М.: МФД, Материк, 2005. 904 с.

-

Conquest R. Soviet Deportation of Nationalities. — Macmillan, 1960. 203 p.

-

История села Подольское. Ałmatyński Kurier Polonijny | №2(13)•2016)