История языка — не только предмет научных исследований, а отражение пути народа, его культурного и духовного наследия. Казахское письмо, уходящее корнями в эпоху древних тюрков, прошло долгий эволюционный путь, пережив влияние чужой идеологии и культурную экспансию. Однако в начале 20 века в попытке восстановить историческую память лидеры национально-освободительного движения сделали решительный шаг — создали «национальный алфавит» на основе собственной языковой системы. Об истории казахской письменной культуры, о её прошлом и настоящем, рассказал Qalam Ермухамет Маралбек — заведующий отделом ахметоведения Института языкознания имени Ахмета Байтурсынулы.

Памятники древней письменности

Территория Казахстана — один из центров древних культур, где в том числе зарождалась и письменность, ведь простые формы знаковой системы здесь появились еще в 4–5 веках до нашей эры. Прототюрки использовали примитивные, но действенные семиотические средства для передачи информации. Для указания направления, например, отмечали дорогу простыми знаками: веткой, стрелой на дереве или зарубкой. Все это представляло своеобразные формы визуальной коммуникации того времениi

С укреплением коллективного сознания и развитием общинной структуры эти способы приобрели более осмысленный характер. Люди оставляли на скалах изображения, символы и знаки, через которые передавали свои верования, представления о мире и даже сведения о значимых событиях. Эти наскальные послания становились своеобразной летописью для будущих поколений. Ярким свидетельством тому служат петроглифы в Алматинской области — «Таңбалы тас», а также рисунки и надписи в Алтайском и Илийском районах. Постепенно эти знаки превратились в полноценную письменность.

Мейрамгуль Кусаинова. Танбалытас, Алматы / Anadolu via Getty Images

Самый ранний письменный артефакт, найденный на территории Казахстана, — серебряная чаша из сакского кургана в Иссыке. Она датируется 5 веком до нашей эры и содержит 26 знаков. Эти символы получили название «Иссыкское письмо». Учёные предполагают, что оно стало прообразом рунической письменности, которая получила распространение на территории Казахстана во 2–3 веках до нашей эры. Существуют даже гипотезы о её возможной связи с шумерской системой письма — самой древней в истории человечестваi

Древнетюркская письменность

Во 2–8 веках н.э. на территории современного Казахстана, Монголии и Западной Сибири появилась система письма, которую позднее стали называть древнетюркской письменностью. Известной она стала благодаря каменным стелам, обнаруженным в долинах Орхона и Селенги (Монголия), в долине Енисея, а также у реки Талас (Казахстан).

Эти памятники были впервые зафиксированы в 1721–1722 годах в долине Енисея немецким учёным Даниэлем Мессершмидтом и шведским офицером Филиппом Иоганном фон Страленбергом, которые назвали их «руническим письмом». Позднее, в 1889 году, русский исследователь Николай Ядринцев открыл в Северной Монголии, в долине Орхона, целый комплекс каменных стел с древнетюркскими надписями.

Седьмая страница «Ырк Битиг». 9 век / The International Dunhuang Project / Wikimedia Commons

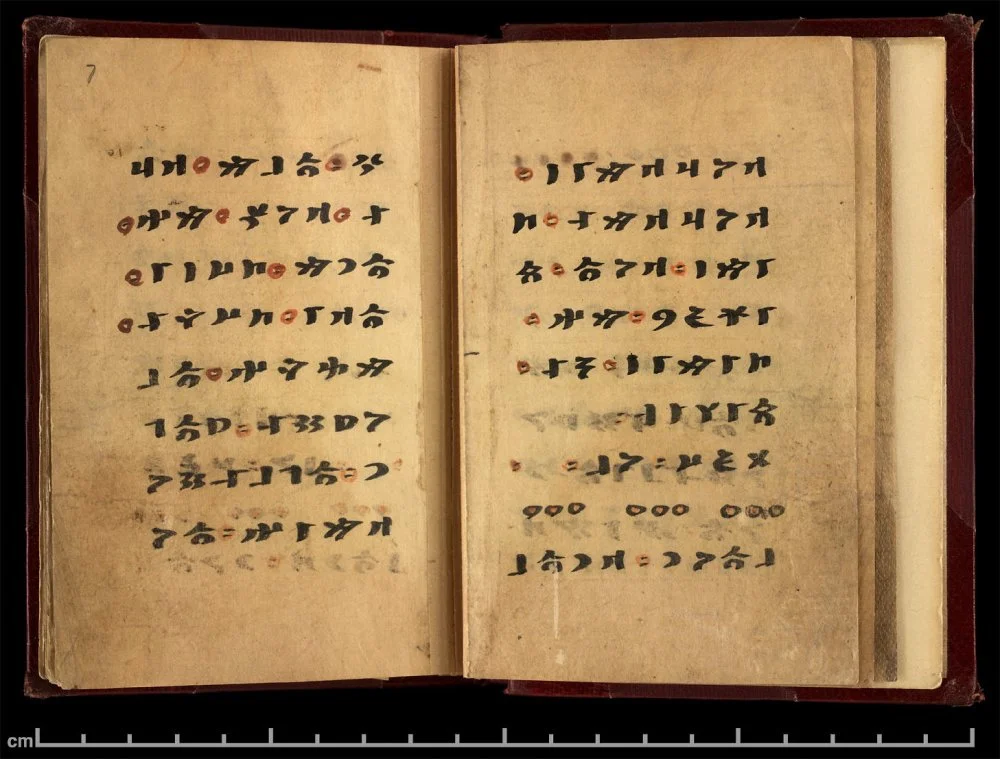

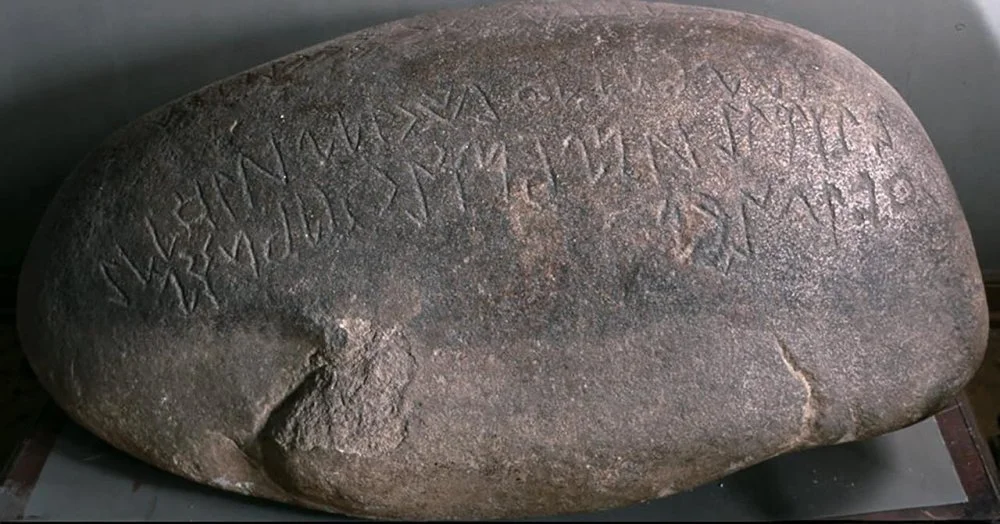

Ключ к разгадке этих надписей был найден в 1893 году датским исследователем Вильгельмом Томсеном. А уже в 1894-м выдающийся тюрколог Василий Радлов самостоятельно прочитал эти тексты, составил их первую текстологию и доказал, что перед нами — исконное письмо тюркских народов. Сегодня учёные условно делят памятники древнетюркской письменности на три основные группы: орхонские, енисейские и таласские. Каждая из них имеет собственный набор знаков — от 35 до 40. Существует также гипотеза, что это письмо уходит корнями в ещё более древнюю руническую традицию.

Вильгельм Томсен. 1912 год / Wikimedia Commons

Однако с 9 века древнетюркская письменность постепенно утрачивает своё значение, чему во многом способствовали арабские завоевания. Вместе с исламом на территорию современного Южного Казахстана начинает проникать и арабская графика. Этот процесс занял века: ни ислам, ни новая письменность не прижились сразу. Причина заключалась в том, что тюркские племена сохраняли прочную связь с исконной верой — тенгрианством, а также с традицией древнетюркского письма, прочно закрепившейся в их памяти.

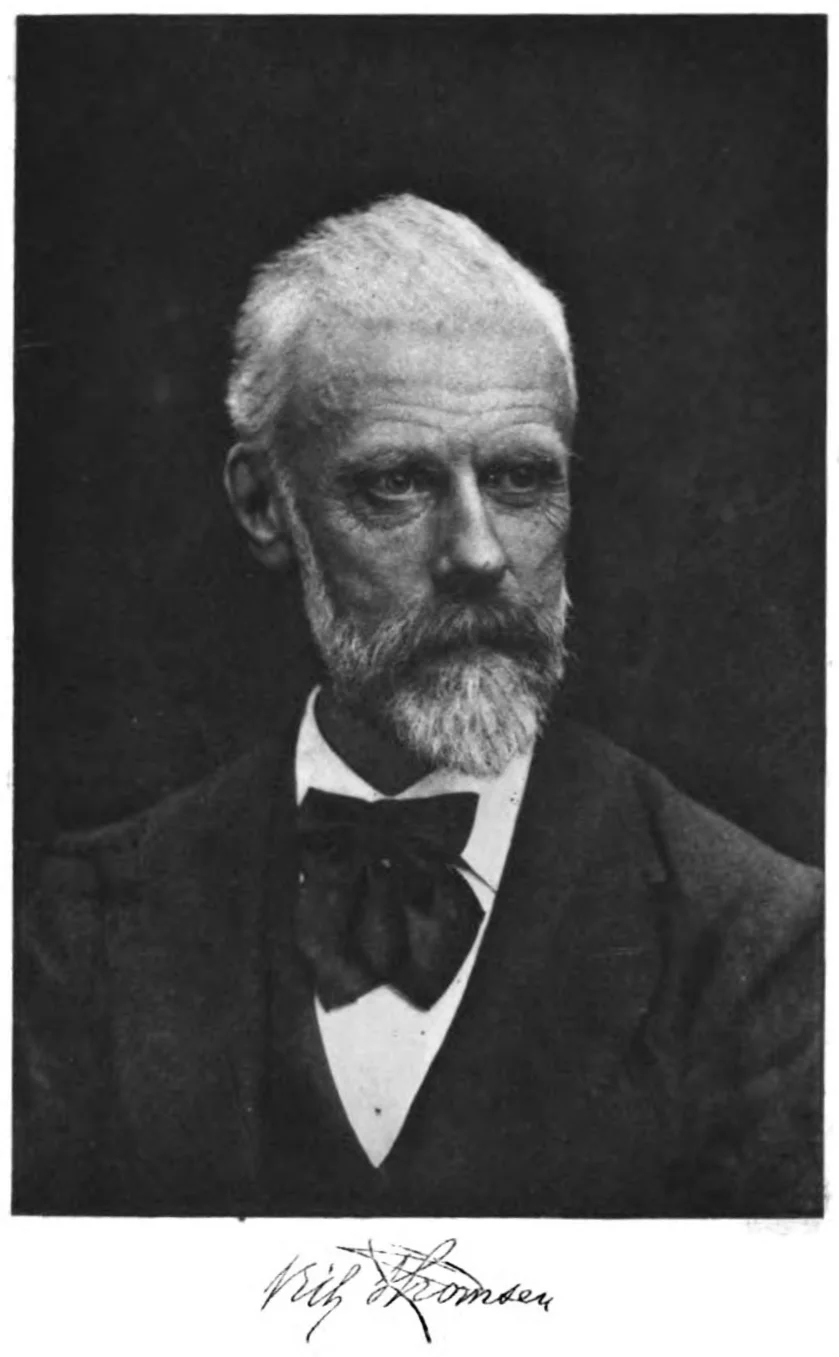

Bitik taş (Битик таш) – эпитафический «писаный камень». Река Талас / Wikimedia Commons

Наряду с древнетюркской письменностью в 8–9 веках тюркоязычные народы использовали и так называемое «уйгурское письмо». Оно использовалось как государственная письменность в Уйгурском каганате, возникшем на месте Восточного Тюркского каганата.

Основа уйгурского письма восходит к письменности согдийцев, обитавших в долинах Амударьи и Кашкадарьи еще в 6–4 веках до нашей эры. В отличие от привычных нам систем, согдийский текст писался сверху вниз. Этой графикой вплоть до 19 века пользовались так называемые «желтые уйгуры» — потомки древнего Уйгурского каганата, ныне проживающих в китайской провинции Ганьсу.

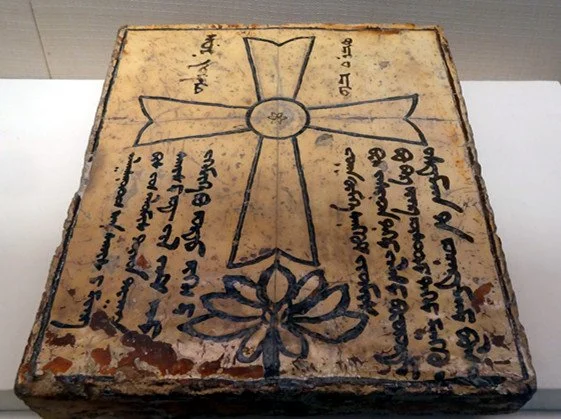

Керамическая несторианская эпитафия. Династия Юань. В центре находится крест, наверху которого расположены строки сирийской письменности, а внизу – четыре строки уйгуро-монгольской письменности. Район Суншань города Чифэн, Внутренняя Монголия / Wikimedia Commons

В Центральной Азии ее приняли многие тюрко-монгольские племена, включая и некоторые родоплеменные группы, вошедшие затем в состав казахского этноса. На её основе в 12–13 веках сформировалась письменность Найманского ханства, получившая название «найманское письмо», из которого в эпоху Чингисхана возникла «древнемонгольская письменность».

От джадидской письменности к төтe оқу

В средневековье, как и в иные эпохи, письмо было инструментом власти и её идеологическим символом, а язык господствующей силы определял ведущую письменную традицию. Именно поэтому арабское письмо, пришедшее вместе с исламом, стало неотъемлемой частью культуры многих тюркских народов. Это касалось и казахов.

На территории Казахстана оно использовалось вплоть до начала 20 века, пройдя три основных этапа развития. В 9–13 веках тюркские народы использовали арабское письмо в его первоначальном виде, без изменений в порядке и системе знаков. С 13 и до конца 19 века в обиход вошел вариант арабской графики, сформированный под влиянием персидской традиции. Он известен как «шағатай жазуы» (чагатайская письменность) или «қадім жазуы» (старая или кадимская письменность). В конце 19 – начале 20 века эта старая письменность была частично реформирована. Так появилась так называемая «татарская джадидская письменность», адаптированная версия которой и получила название «төтe оқу» (прямая письменность).

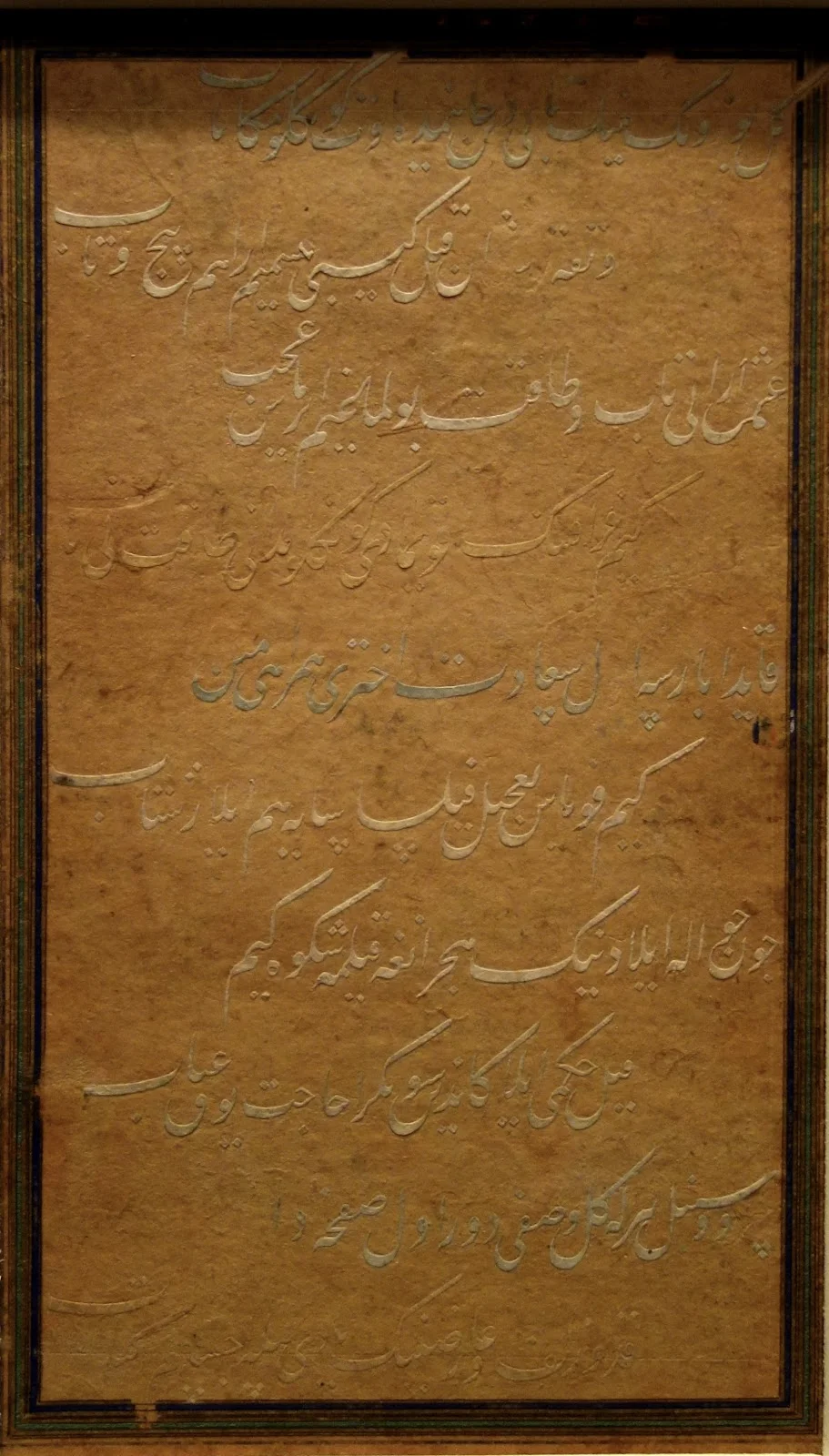

Стихи Алишера Навои на чагатайском языке. Герат, Афганистан, конец 15 века. Из коллекции Музея искусств в Цинциннати (США) / Wikimedia Commons

Появление джадидской (новой) письменности было напрямую связано с усилением идеи нации и необходимостью защищать интересы национального языка. Конец 19 века ознаменовался появлением нового поколения, получившего образование в Европе и усвоившего ценности западной культуры. Во главе этого движения стоял крымскотатарский просветитель Исмаил Гаспралы (1851–1914). Осознавая, что для пробуждения тюркских народов необходимо доступное печатное слово, он занялся выпуском газеты на татарском языке, а заодно задумался о подходящей для его идей письменности. Он загорелся идеей приспособления старой письменности к технологии печатного дела и машинописи, а главное — превращения её в систему, которая бы полно и точно передавала звуки и особенности национального языка. Так появилась упрощенная версия — «джадидское письмо».

Исмаил Гаспралы. До 1915 года / Wikimedia Commons

Именно он основал газету «Терджиман» (Переводчик). Если старую письменность преподавали в основном муллы, заставляя детей заучивать коранические тексты без понимания их смысла, то джадидская система строилась на принципиально новом подходе: сначала обучали звукам, затем буквам, а только потом — правописанию и правилам грамматики. Её преподавали педагоги с европейским образованием и выпускники медресе нового типа. Разница была очевидна: если на овладение старой письменностью детям требовалось полтора-два года, то джадидское письмо осваивалось всего за четыре-пять месяцев. Благодаря этой эффективности среди тюрков Российской империи, в том числе и среди казахов, оно получило название «төтe оқу» — то есть «прямое обучение» или «короткий путь к чтению и письму».

Кириллица в Казахской степи

Однако из этого не следует делать вывод, что с конца 19 и до начала 20 века в Казахстане использовалась только арабографическая письменность. Ещё до реформы Ахмета Байтурсынулы казахский язык прошёл через два графических этапа: арабский и кириллический. Поэтому распространённое мнение о том, что кириллица появилась в казахской письменности лишь в 1940 году, не совсем верно. На деле кириллический алфавит применялся значительно раньше — примерно с 1861 по 1912 год, хотя и не стал массовым явлением. Его использовали как в русскоязычной периодической печати, так и в учебниках на казахском языке для русско-казахских школ.

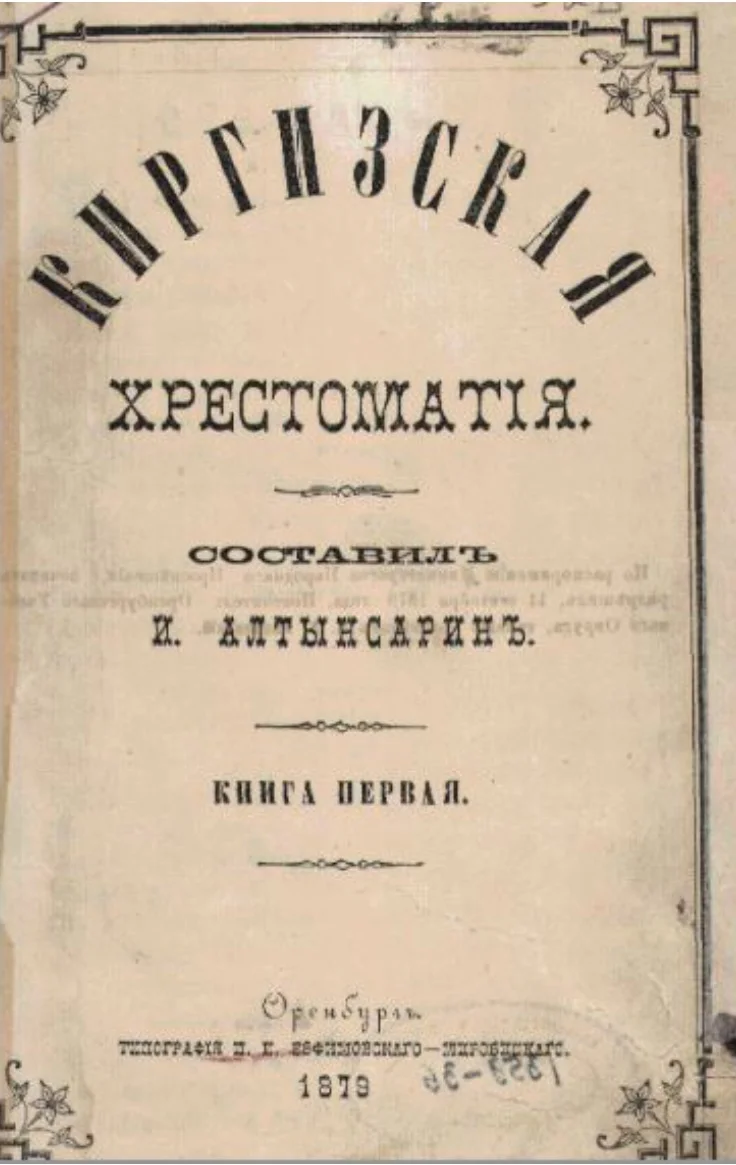

Первую попытку адаптировать кириллицу к казахскому языку предпринял педагог-миссионер Николай Ильминский. Позднее эту линию продолжил и Ыбырай Алтынсарин, написавший «Казахскую хрестоматию»i

Ыбырай Алтынсарин. «Киргизская хрестоматия» / kazneb.kz

И хотя базой для этих алфавитов служила кириллица, количество букв в них сильно разнилось. Так, в проекте кирилло-казахского алфавита, подготовленном Ильминским в 1860 году, насчитывалось 27 букв: 8 гласных и 19 согласных. Алфавит, созданный Алтынсариным в 1879 году, включал уже 35 знаков, из которых 22 предназначались для передачи казахских звуков, а 13 — для обозначения фонем, отсутствующих в казахском языке, но характерных для русского. Помимо этого, существовали и другие варианты: алфавит Алекторова (1892), проект Катаринского, представленный в его «Грамматике киргизского языка» (1897), а также «Букварь для киргиз» Николая Катанова (1908). Каждый из них отличался по составу и системе.

Что такое «старое казахское письмо»?

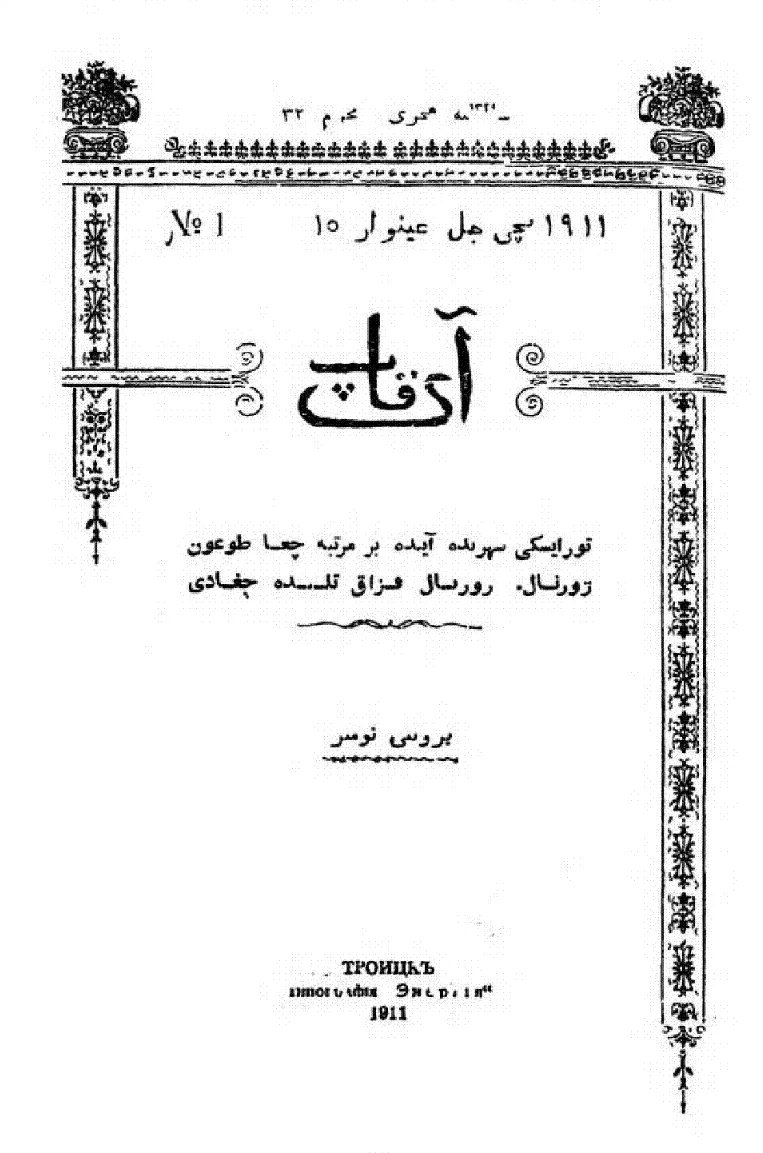

В период активизации русско-казахских дипломатических отношений 17–19 веков ханские, султанские и батыpские грамоты, а также переписка старших султанов и волостных биев 19 века велась так называемым старым письмом на основе арабской графики. На нем же издавались рукописи Абая, Алтынсарина, Машхура Жусупа Копеева и записи Абубакира Диваева об устном народном творчестве. Это же письмо использовали и первые печатные издания: «Дала уәлаятының газеті», «Түркістан уәлаятының газеті», а также полностью казахоязычные «Қазақстан», «Серке» и «Айқап». Исследователи языка и историки называют эту письменность по-разному: то «старое казахское письмо» (ескі қазақ жазуы), то старое письмо (қадім жазуы) или чагатайская письменность (шағатай жазуы), а иногда даже джадидской письменностью (жәдит жазуы).

Журнал «Айқап». 1911 год / kazneb.kz

Так в чем причина такой разнородности? Всё из-за того, что разные системы письма, действительно, сосуществовали на территории Казахстана? Причина, на самом деле, кроется в том, что многочисленные письменные памятники 15–20 веков до конца не классифицированы с точки зрения особенностей орфографии, состава алфавита, количества графических форм, фонологической структуры, а также лексико-грамматических различий. Из-за этого границы между упомянутыми видами письма не всегда четко определены. Разумеется, перед нами не одно и то же письмо, названное по-другому в разные эпохи. Каждая из этих систем имеет свои особенности и занимает отдельное место в эволюции письменной традиции. Однако наиболее уместным обобщающим термином будет название «старое казахское письмо».

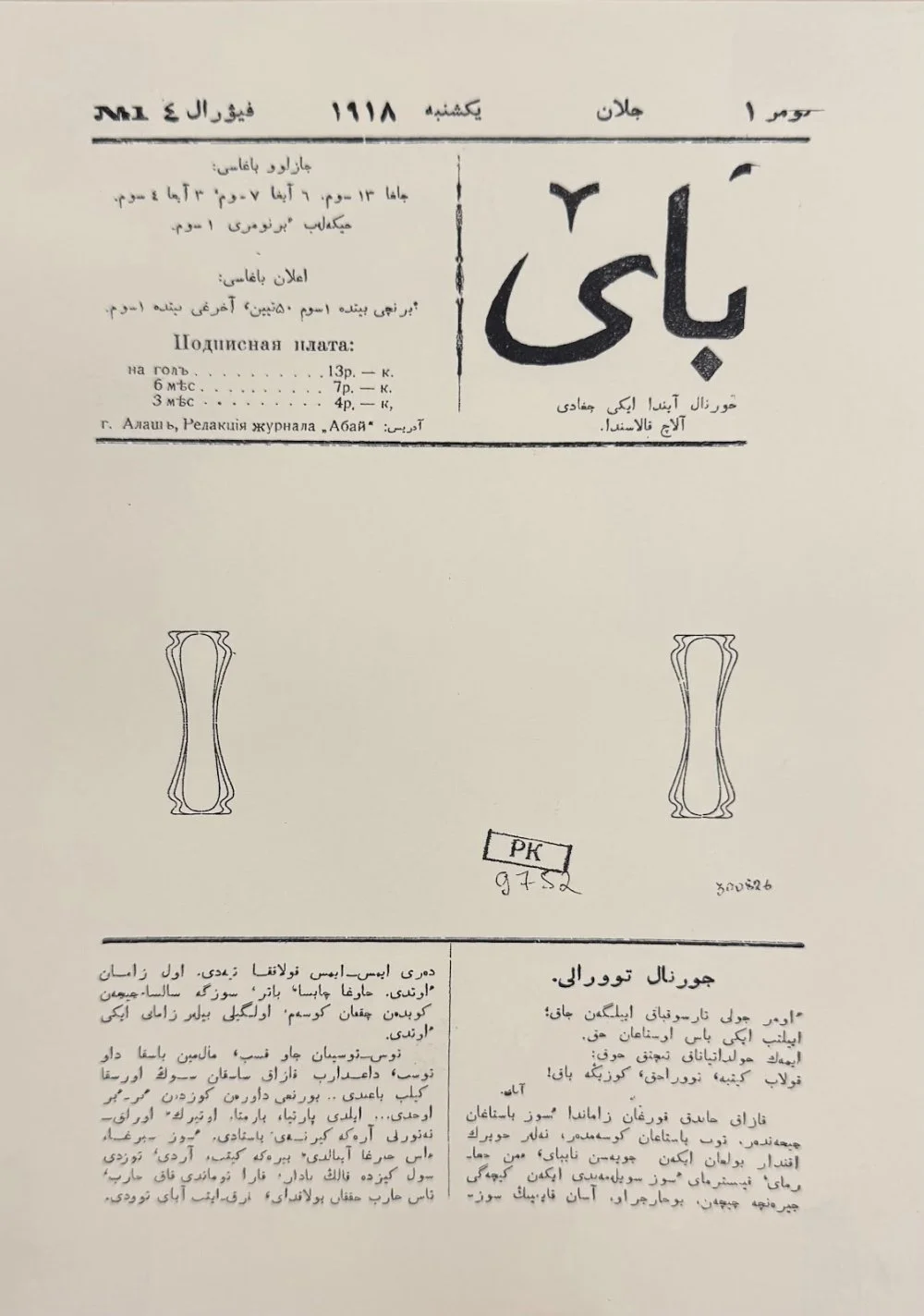

Журнал «Абай» / Национальная Библиотека Республики Казахстан

Письменное наследие казахов 15–20 веков, созданное на основе арабской графики, различается также и по территориальным особенностям. Это можно проследить не только по рукописям, но и по печатным текстам конца 19 – начала 20 века. Так, книги и журналы, издававшиеся в Казани, Уфе, Оренбурге, Санкт-Петербурге, Ташкенте, а также публикации Абубакира Диваева и первые казахские журналы вроде «Айқап», отличались структурой алфавита. Например, в казанских изданиях использовалось 29 букв: 4 для обозначения гласных и 25 для согласных, в ташкентских публикациях трудов Диваева: 28 букв (4 гласные и 24 согласные), в петербургских изданиях: 32 буквы (5 гласных и 27 согласных), в журнале «Айқап»: 37 букв (25 для написания казахских слов и еще 12 — для арабско-персидских и русских заимствований).

Алфавит Ахмета Байтурсынулы

В начале 20 века в Казахстане набирало силу джадидское просветительское движение, вдохновленное влиянием европейской культуры. На этой волне выросло новое поколение казахской интеллигенции. Одним из них был Ахмет Байтурсынулы, прослывший в народе «Учителем нации». В 1912 году он модифицировал «старое» и «джадидское» письмо, создав алфавит, точно отражающий фонетику казахского языка. Его «Казахский алфавит» включал 22 буквы и 3 специальных знака. Одновременно он разработал и первую национальную орфографию.

Его новый алфавит вскоре начали называть «алфавитом Байтурсынулы»i

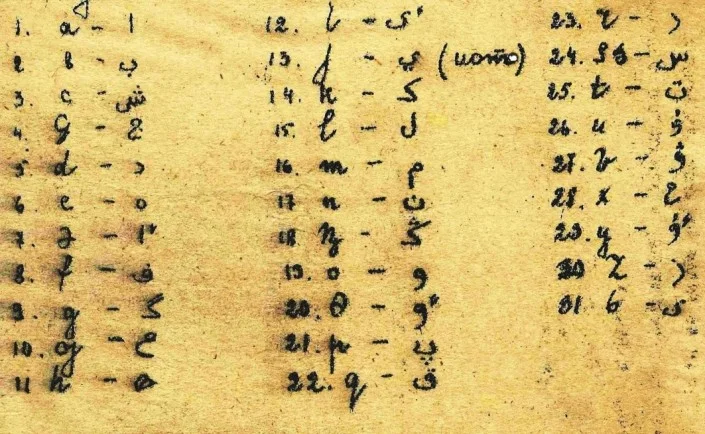

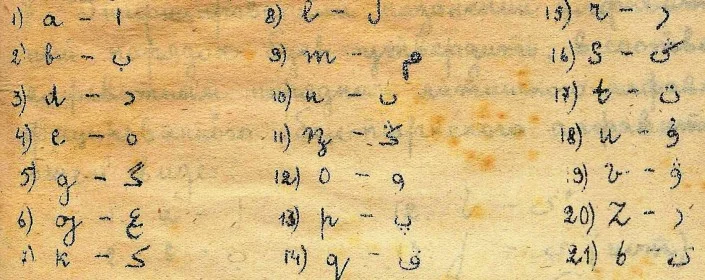

Алфавит Ахмета Байтурсынулы / ЦГА РК

«Алфавит Байтурсынулы» просуществовал 16 лет. За это время ученый трижды — в 1912, 1923 и 1924 годах системно дорабатывал алфавит и правила орфографии. Именно тогда были окончательно закреплены звуки казахского языка и нормы письма, которые легли в основу современной орфографической кодификации.

В марте 1923 года Ахмет Байтурсынулы вместе с Елдесом Омарулы подготовили «Новые правила казахской орфографии», состоявшие из 13 пунктов. Согласно этим нормам, из алфавита и правописания постепенно исключались арабско-персидские элементы. В результате алфавит, использовавшийся в переходный период 1912 года, был окончательно переработан, а новый вариант включал уже 28 букв и 2 специальных знака.

Алфавит Ахмета Байтурсынулы / ЦГА РК

Так почему же Байтурсынулы вносил изменения и дополнения в созданный им алфавит? Допустил ли он ошибки в процессе реформы письма? Ответ тут однозначный — нет. На каждом конкретном этапе он действовал научно и обоснованно, и его изменения делали письмо максимально удобным и функциональным, учитывая, в том числе, и внешние факторы, выходящие за рамки лингвистики. Ведь радикально изменить и отвернуться от тысячелетней традиции арабской графики было просто невозможно. И даже если сам ученый и созрел для такого шага, общество могло не принять его нововведение. Именно поэтому он и разделил реформу письма на несколько этапов, рассматривая первое из них как промежуточное. А в дальнейшем, с каждой новой редакцией, алфавит и орфография становились все более совершенными и устойчивыми.

Тут стоит отметить, что сам Байтурсынулы не поддерживал идею «общего языка» и «общего тюркского алфавита», которую предложил Исмаил Гаспралы, и которая получила широкую популярность в тюркском мире. Он отказался от универсальных тюркских проектов и предпочёл создать самостоятельный национальный алфавит, основанный исключительно на правилах и особенностях казахского языка.

Причину своего решения ученый объяснял так:

«Если взглянуть на реформу алфавита и орфографии у других тюркских народов, становится ясно: у нас есть звуки, которых нет у них, а у них – звуки, отсутствующие у нас. Есть слова и грамматические формы, присущие нам, но чуждые им, и наоборот. Поэтому, если мы не собираемся отказаться от казахского языка и присоединиться к какому-то другому тюркскому языку, то должны расходиться там, где различаемся, и быть едины там, где совпадаем. Такой подход нужен и для развития казахского языка»i

Латинизация в Казахстане

К 1912–1924 годам новый казахский алфавит и орфография, созданные Ахметом Байтурсынулы, уже прошли этап доработки, были устранены недочеты, и письменность обрела свою национальную форму, а также практические преимущества. Казалось, что наконец-то появилась жизнеспособная казахская письменность. Однако именно в этот период по инициативе азербайджанских ученых вдруг встал вопрос о переводе письменности тюркских народов на латиницу. Так начался этап соперничества между алфавитом Байтурсынулы и новым латинским проектом.

В 1926 году в столице Азербайджана Баку состоялся Первый Всесоюзный тюркологический съезд, который собрал ведущих представителей интеллигенции, боровшихся за политическую и культурную независимость тюркских народов. Главной темой повестки стало обсуждение перевода письменности тюркских народов, входивших в состав Советского Союза, на латинский алфавит. От Казахстана на съезде выступила делегация из пяти человек во главе с Ахметом Байтурсынулы.

Участники Первого Тюркологического съезда. 1926 год / Государственный архив кинофотодокументов Азербайджанской Республики

Хотя инициатором перехода на латиницу выступило политическое руководство Советского Союза, эту идею поддержали и многие влиятельные представители казахской интеллигенции, включая Назира Торекулулы и Телжана Шонанулы. Их доводы не были только политически мотивированными, они имели и лингвистическую основу. На протяжении более тысячи лет тюркские народы пользовались арабской письменностью, где не обозначались гласные звуки и существовало множество условностей.

Такая система в действительности плохо соответствовала фонетической природе тюркских языков. Более того, она уже не отвечала требованиям времени — ни в области технических достижений, ни в сфере языковой коммуникации. По мнению тюркских ученых, единственным выходом из этой ситуации могла стать смена алфавита. Эти проблемы Байтурсынулы осознал еще давно и начиная с 1912 года, он последовательно реформировал казахскую письменность, придав ей национальную сущность и гармонию. Поэтому для казахов необходимость перехода на латиницу попросту отпала. Напротив, этот шаг грозил перечеркнуть усилия целого поколения просветителей, так как новая система могла в одночасье обернуться массовой безграмотностью, когда народ только-только начал осваивать родную письменность, и свести на нет результаты многолетней политической борьбы.

Советская власть же проводила политику, которая фактически вела к разрыву культурной преемственности и ослаблению духовного единства тюркских народов, вытесняя из памяти их глубокие исторические корни и богатую культуру. Одновременно, она планировала воспитать поколение, преданное лишь идеологии Советского Союза. Наверное, никто из тюркских интеллектуалов не осознавал этот замысел так ясно и глубоко, как Ахмет Байтурсынулы. Именно поэтому он решительно выступал против перехода с арабской графики на латиницу. Свою позицию ученый открыто выразил на вышеупомянутом бакинском съездеi

Сразу после тюркологического съезда в Казахстане разгорелись бурные дискуссии между сторонниками латиницы и приверженцами арабографического казахского алфавита. Но, несмотря на это, в 1926–1928 годах периодические издания и книги продолжали выходить именно на «алфавите Байтурсынулы».

Однако 8 июня 1927 года в Кызылорде был создан Центральный комитет по внедрению нового алфавита. Его возглавил Ораз Жандосов, а секретарем стал Телжан Шонанулы. На комитет была возложена задача разработки, популяризации и внедрения нового казахского алфавита на латинской графике. Согласно официальным данным, в тот период было предложено около ста различных проектов латинизированного алфавита.

В отличие от других республик, переход на латиницу в Казахстане был отложен. Причиной стала жесткая оппозиция со стороны Ахмета Байтурсынулы и других представителей казахской интеллигенции, выступавших против смены национального алфавита. Тем не менее, в 1928–1929 годах использование «алфавита Байтурсынулы» было окончательно прекращено, а внедрение латинизированного варианта началось поэтапно. Именно в этот период Телжан Шонанулы разработал концепцию и правила орфографии для нового казахского алфавита на латинской основе. Но, несмотря на латинскую графику, орфографические нормы во многом опирались на систему, созданную Байтурсынулы в 1913–1927 годах. В результате латинский алфавит просуществовал в Казахстане сравнительно недолго — с 1929 по 1940 год.

Кириллица: навязанный выбор

В 1940 году советская власть принудительно перевела все тюркские республики на кириллическую графику. Казахстан не стал исключением. В 1939–1940 годах группа казахских ученых во главе с Сарсеном Аманжоловым подготовила новый алфавит на основе кириллицы, включавший 42 буквы: 28 для передачи звуков, присущих казахскому языку, и 14 — для заимствованных. С учетом исторического контекста этот вариант тоже можно назвать успешной адаптацией.

Аманжолов Сарсен. До 1958 года / orkeniet.vkgu.kz

Кириллический алфавит официально используется в Казахстане и по сей день. Однако и в этот период при написании исконных слов продолжали сохраняться базовые орфографические принципы, заложенные Ахметом Байтурсынулы. Более того, именно в эпоху кириллической графики удалось решить ряд глубоких и давно назревших проблем казахской письменности. Новый алфавит стал основой для выработки современных правил орфографии, появления орфоэпических пособий, научных исследований и словарей. Первый орфографический словарь казахского языка вышел в свет в 1957 году, а впоследствии увидели свет еще семь обновленных изданий. Каждое новое издание становилось более полным, упорядоченным и тщательно выверенным, отражая развитие и кодификацию литературной нормы.

Вместе с тем именно в этот период в казахской орфографии все прочнее закреплялись нормы русского письма: заимствованные слова стали фиксироваться в их русском написании, а значительная часть правил казахской орфографии была посвящена тому, как писать русские слова и согласовывать их грамматически с казахским текстом. Так постепенно нарушался один из важнейших законов казахского языка — закон сингармонизма. Ослабление этого принципа снижало внутреннюю устойчивость языка к внешнему влиянию и тормозило его естественное развитие в соответствии с собственной природой. В итоге внутренняя логика и органика казахской языковой системы все больше отдалялась от национальных основ.

В процессе эволюции казахской письменности период Байтурсынулы всё ещё продолжает занимать особое место. Отличался он в первую очередь национальным характером и глубоким содержанием. Ведь все последующие реформы алфавита, включая и современный этап, основаны на интеллектуальном наследии начала 20 века.

ЧТО ПОЧИТАТЬ

1. Қазақ мәдениетінің айдыны. – Үрімжі. 2006 – 408 б.

2. Сүлейменов О. Этимологияға кіріспе / Алматы: Қазақ университеті, 2019 – 94 б.

3. Қосымова Г. Тілдің тарихын дәуірлеудің теориялық негіздері (Шумералогия және түркітаным мәселелері). 2020 – 130 б.

4. Сартқожаұлы Қ. Байырғы түрік жазуының генезисі. Астана, 2007 – 263 б.

5. Байтұрсынұлы А. “Жазу жөндеу” // «Қазақ» газеті, 1913 ж. N43. – 1-2 бб.

6. Байтұрсынов А. Ахмет Байтұрсынұлының орфография туралы баяндамасы // Первый всесоюзный тюркологический съезд (стенографический отчет). Баку: Общество обследования и изучения Азербайджана, 1926 – 286-289 б.

7. Ахмет Байтұрсынұлының әліпби, жазу, емле туралы еңбектері: оқу құралы / Ғылыми түсініктемесін жазып, құрастырған Е. Маралбек. Алматы, 2023 – 584

8. Байтұрсынұлы А. «Тіл-құрал» / Қазақ тілінің сарфы. 1-жылдық. 1-басылуы – Орынбор: «Ғ.Ғ. Хусайынов ушркасының парауай матбуғасы», 1914 – 53 б.