В Советском союзе говорили об интернационализме, но в паспортах советских граждан все-таки указывали национальность. Эта так называемая «пятая графа» могла помочь устроиться на работу или учёбу, а могла сломать судьбу. Почему советская национальная политика была такой противоречивой — в интервью Qalam.

Зачем СССР понадобилась «пятая графа»

Если вдуматься, СССР — государство, основанное на марксизме. А Маркс считал, что национальностьi

Адриенн Эдгар / из личной коллекции автора

И потому Ленин пообещал народам автономию и право на самоопределение, а царскую Россию называл «тюрьмой народов».

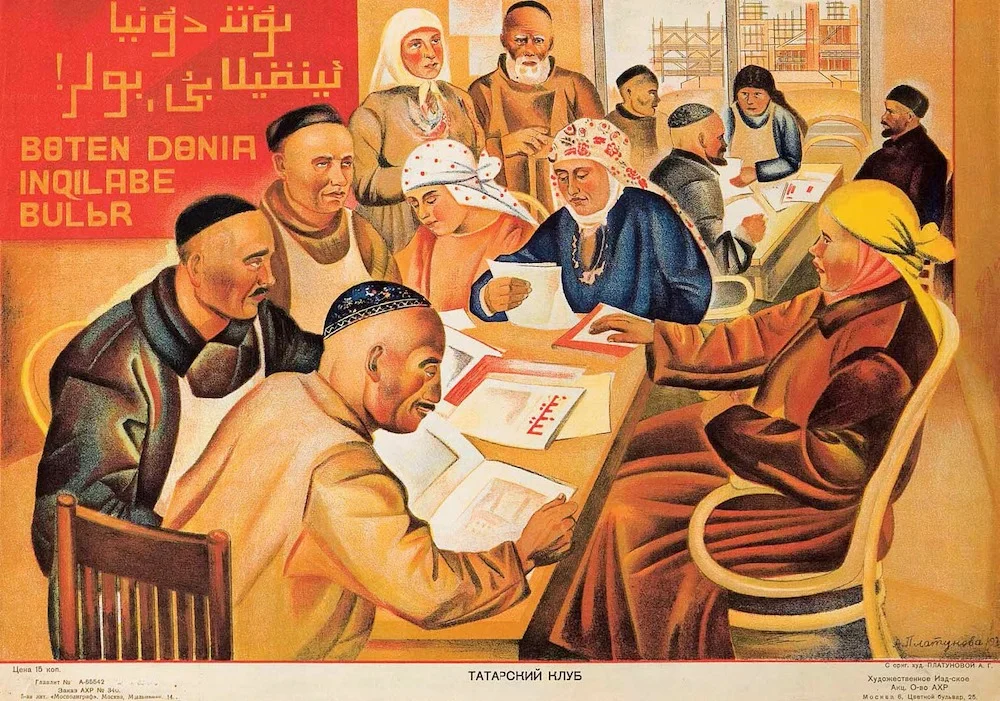

С этого и началась советская национальная политика. Власть взяла курс на «коренизацию»i

Александра Платунова. Татарский клуб. Плакат Советского Востока. 1918–1940 / Flickr

Но если государство закрепляет национальные права и вводит элементы так называемой позитивной дискриминации по национальному признаку, нужно точно знать, кто к какой национальности себя относит. Поэтому сначала национальность фиксировали в переписях, а после возвращения внутренних паспортов в 1932 году — и в самих паспортах. Первые пятнадцать лет существования СССР внутренних паспортов не было, в 1932-м их восстановили уже с графой «национальность».

Как одна строка в паспорте меняла жизнь

Влияние паспортной национальности было двойственным. С одной стороны, она давала плюсы: в «своих» республиках проще было получить работу, поступить учиться, сохранить родной язык. С другой, становилась основанием для репрессий: целые сообщества (немцев, поляков, корейцев и других) депортировали именно по графе в паспорте. В итоге национальный фактор мог и помогать, и вредить.

Поезд с продовольствием для депортированных в Сибирь. 1920-е годы /Apic / Bridgeman via Getty Images

Еще один показательный пример — это судьба людей из смешанных семей. По советским правилам в паспорте могла стоять только одна «национальность». Если отец — казах, а мать — русская (или наоборот), человек обязан был выбрать. Для многих это становилось личной дилеммой: как не обидеть ни отца, ни мать и какую идентичность закрепить документально. Таким образом, норма об «одной национальности» напрямую вмешивалась в частную жизнь.

Парадокс интернационализма

Это ключевое противоречие СССР как государства и как проекта. Со временем этничность действительно всё сильнее укреплялась и была институционализирована. Такой была официальная политика. Сначала при введении паспортов человек мог выбрать, кем себя записать. Русский, например, мог сказать, что чувствует себя татарином.

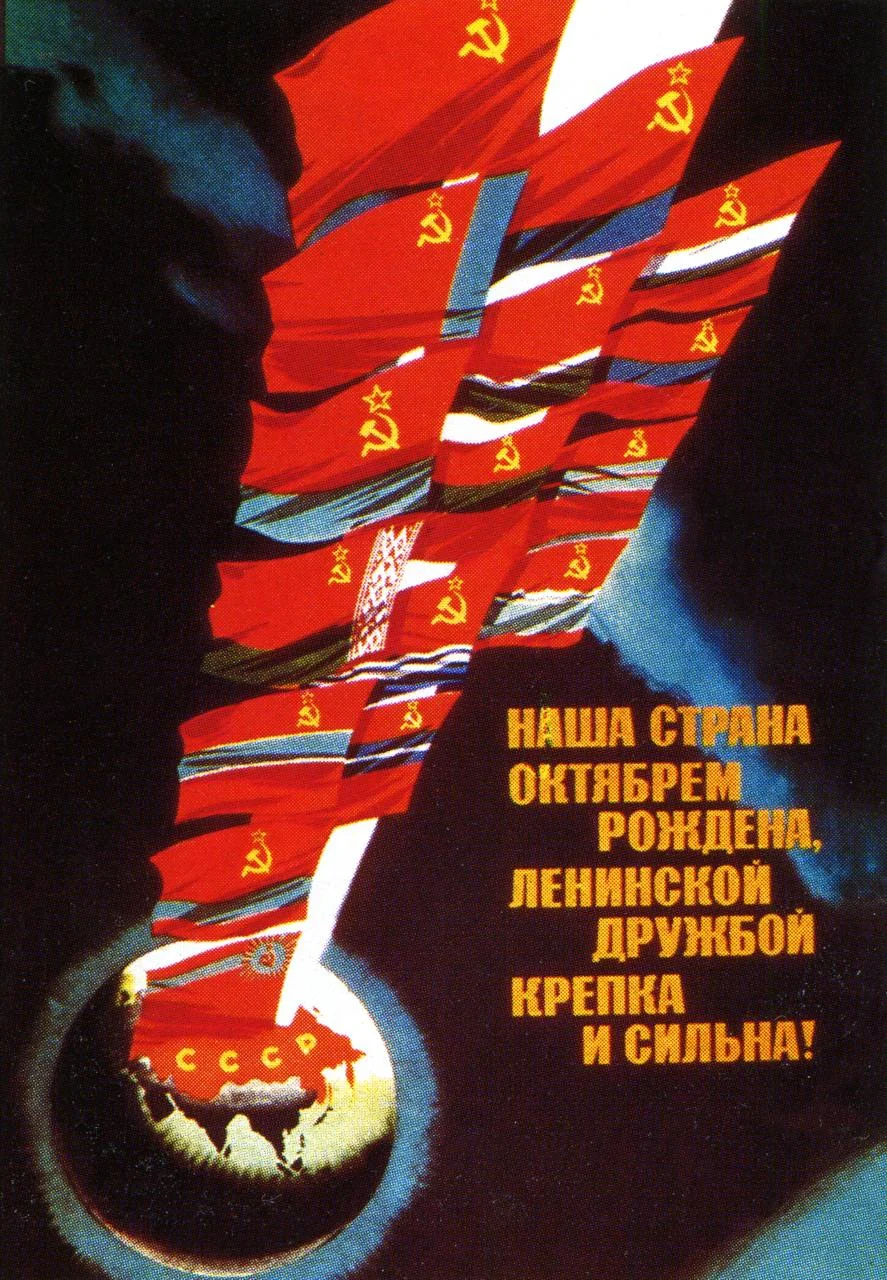

Позже НКВД потребовал определять национальность строго по происхождению, т.е. по родителям, и запретил её менять. Так идентичность из идеологически «наднациональной» стала бюрократически закреплённой. Отчасти именно эта несостыковка и подтачивала систему. Одновременно официальная риторика твердила об «интернационализме» и «дружбе народов». По задумке, диалектика должна была привести к растворению национальностей в едином «советском народе», но когда и как — так и не объяснили; на практике этого не произошло.

Советский плакат. Москва, 1970-ые годы / Игорь Головнёв / SOPA Images / LightRocket via Getty Images

В основе — два встречных императива. Первый: поддерживать национальное (республики, элиты, языки). Второй: взращивать интернационализм и общесоветскую идентичность. Эти линии существовали параллельно и порождали устойчивое противоречие. Почему система удерживала обе логики сразу — это поле для дальнейших исследований.

Когда черты лица становились биографией

Формально в СССР «раса» как понятие отрицалось. О расизме говорили применительно к США, но не к себе. Из-за этого тему попросту не обсуждали. Новые исследования показывают: фенотип и происхождение влияли на карьеру и доступ к возможностям. Особенно если учесть, что со временем этничность в СССР всё больше трактовали как нечто биологическое. Хотя в раннесоветские десятилетия Ленин и Сталин прямо говорили, что нация — это историческая, культурная категория, а не биологическая.

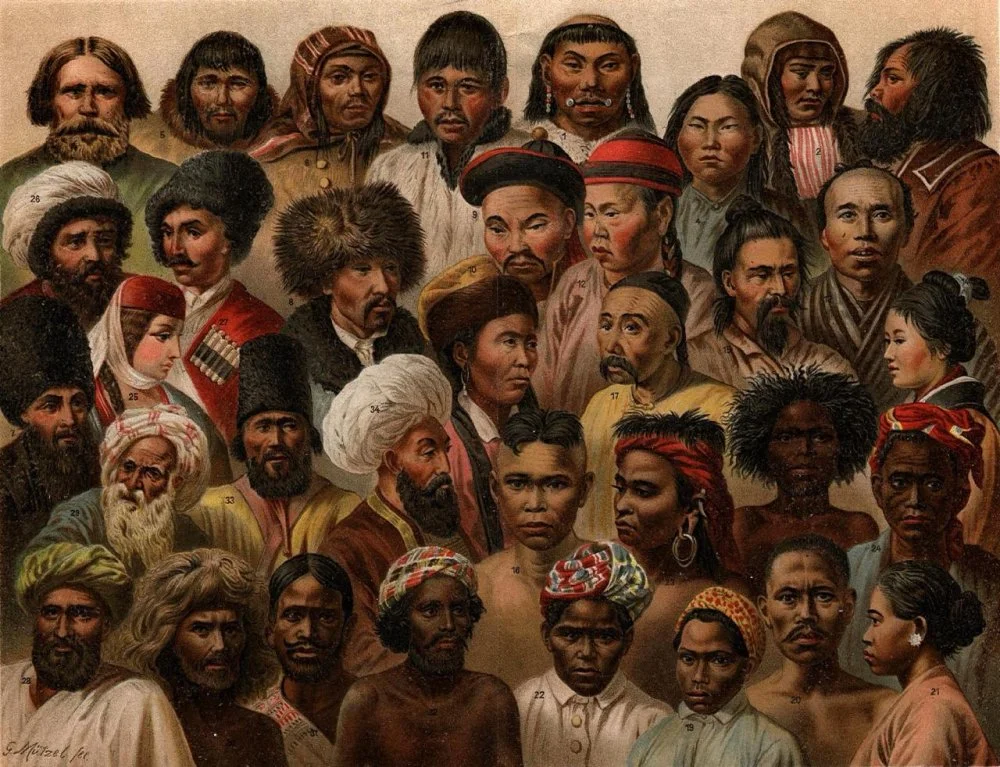

Густав Мютцель. Этносы, населяющие Азию. Иллюстрация из «Nordisk familjebok». 1904 год / Bibliographisches Institut / Wikimedia Commons

На самом деле на протяжении многих десятилетий в советской науке было запрещено утверждать, что что-то в человеческом обществе имеет биологическую природу. Это изменилось после войны и особенно в 1960-е, когда среди именно советских этнографов стала развиваться концепция «этноса» как чего-то почти «органического», неизменного и укоренённого веками. Отсюда выросло восприятие индивидуальной идентичности как заданной раз и навсегда: раз так выглядишь — должен носить «своё» имя, говорить «своим» языком и петь «свои» песни. На практике это порождало стереотипы и влияло на шансы людей. Важно признать: расовые представления существовали повсюду, и СССР не был исключением.

На сайте Qalam ранее выходили тексты, посвящённые различным аспектам национальной политики СССР — коренизации, репрессиям и формированию концепции «советского народа».