Когда мы говорим о Шёлковом пути, чаще всего представляем караваны верблюдов с тюками тканей и мешками специй. Но на самом деле это была не просто торговая дорога, а разветвлённая инфраструктурная система — со своими «паспортами», почтовыми станциями и караван-сараями, которые работали как отели и логистические хабы. О том, как выглядело дальнее путешествие задолго до поездов и самолетов, рассказывает британский исследователь и писатель Ник Филдинг.

Где начинался Шёлковый путь

Расцвет Монгольской империи в 13 веке стал переломным моментом в мировой истории, соединив военную мощь с выдающимся административным талантом. Результат был впечатляющим: почти полтысячелетия монголы и их наследники управляли большей частью континента. Из осколков этой империи образовалось государство Ильханидов, Золотая Орда, династия Юань, а также государства с переплетенной историей — такие, как держава Великих Моголов. Все они впечатляли не только размерами и богатством, но и тем, что подарили миру множество нововведений — административных, социальных, военных, которые позволили им в той или иной форме просуществовать вплоть до 19 века.

Расхожее представление о монголах и их союзниках как о бездумных разрушителях уже давно оспорено историками. Держать под контролем такую огромную территорию было невозможно без сложной административной структуры, развитой торговли и жёсткого политического контроля. Именно эта комбинация и сделала возможным превращение военной курьерской структуры «ям» в разветвлённую сеть дорожных станций, которая связала всю империю. А уже на её основе выросла система торговых и транспортных маршрутов, охвативших Иран, Китай и Россию — то есть то самое разветвление дорог, которое мы сегодня называем Шёлковым путём.

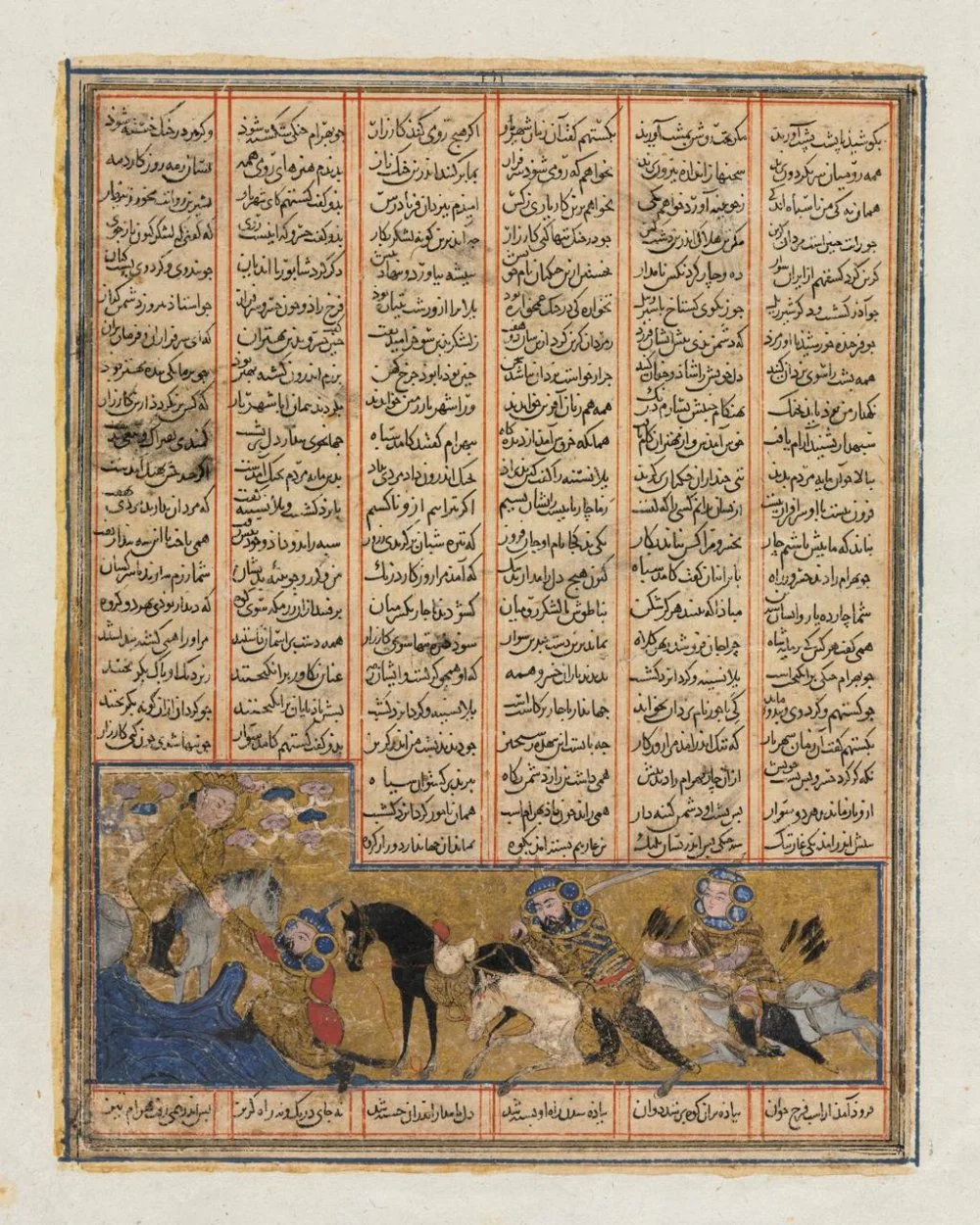

Эпизоды правления Хосрова Парвиза и Нуширвана из «Шахнаме» (Книги царей) Фирдоуси. Около 1299 года / Wikimedia Commons

Дороги, проходящие по территории современной Центральной Азии, на самом деле существовали задолго до монголов, но огромные расстояния и разрозненность населения делали путешествия по ним рискованными. Монгольская империя радикально изменила ситуацию: впервые в истории Азия обрела масштабную систему дорог, где гарантировались скорость и относительная безопасность передвижения.

Артерии империи

Одним из самых известных и впечатляющих достижений монгольского правления была система почтового сообщения — «ямов». Она работала по принципу станций, где гонцы меняли лошадей, а в пути использовали специальные «паспорта» — пайцзы, также известные как «гереге». В каком-то смысле она создала первую глобализацию в истории, способствуя быстрому обмену идеями, информацией и товарами на огромные расстояния. Благодаря ей китайские учёные познакомились с астрономией Исламского мира и математикой Индии, а европейцы — с китайским порохом, бумагой и компасом.

Эта сеть была основана Чингисханом в начале 13 века. По словам Адама Дж. Сильверстайнаi

Такая система требовала развёртывания значительной инфраструктуры. В некоторых случаях ради повышения её эффективности переселяли целые племена. Сильверстайн отмечает, что племя бекринов, уроженцев Восточного Туркестанаi

Монгольский всадник (вероятно, ям). 14 век / Wikimedia Commons

Даже лошади для гонцов подразделялись по назначению. На станциях держали лошадей для коротких, средних и дальних дистанций, верховых лошадей и даже ослов. Широко применялись быки и верблюды. Историк Мари Фаверо отмечает, что существовало три вида ямов: «тэргэн ям» — обозы с повозками, запряжёнными быками, верблюдами и сильными лошадьми, но ограниченные в дальности; «морин ям» — обычный почтовый путь, где использовались одиночные всадники на лошадях; «нарийн ям» — система секретных сообщений для самых важных поручений, где гонцы ехали без остановок на огромные расстоянияi

Слово «ям» имеет тюркское происхождение, русское слово «ямщик» восходит к этому же корнюi

В действии система ямов просто поражала воображение. Курьеры могли за день преодолевать сотни километров, а к концу правления Хубилая только в Китае насчитывалось более 1400 станций, где содержали десятки тысяч лошадей, быков, мулов, повозок и лодок.

Марко Поло посвятил отдельную главу своей «Книги о разнообразии мира» описанию этой системы. Он отмечал:

«По какой бы дороге ни выехал из Канбалуi

Путешественник писал, что на некоторых станциях было до 400 лошадей в постоянной готовности, а по всей империи для гонцов содержалось более 300 000 лошадей примерно на 10 000 почтовых станций. Сами всадники туго бинтовали живот, грудь и голову, носили толстые кожаные пояса, обшитые бубенчиками, чтобы их было слышно, когда они приближались к станциям.

А в Китае между крупными станциями на каждых пяти километрах располагались малые укреплённые посты, где своей очереди ожидали отдохнувшие бегуны. Они тоже носили кожаные пояса, к которым пришивались колокольчики, и следующий бегун готовился к забегу сразу по прибытии предыдущего. Большинство этих бегунов были пехотинцами из императорской гвардии. Кроме перебежек между постами они отвечали за поддержание порядка, обеспечение путешественников водой и продовольствием.

Система была настолько эффективной, что известия, обычно приходившие за 10 дней, могли достигать адресата за сутки. Даже свежие фрукты для стола Великого хана доставлялись этой службой. Каждое прибытие фиксировалось писцами, а инспекторы проверяли станции ежемесячно.

Хан Кан (Хан Ган). Лошади и смотрители. Около 750 г. н. э. (династия Тан) / Wikimedia Commons

Большая часть расходов на содержание станций ложилась на местное население. Марко Поло отмечал, что поселения возле станций обязаны были предоставлять огромное количество лошадей, тогда как в безлюдных районах расходы покрывались из ханской казныi

В конечном счете после распада Монгольской империи многие станции стали караван-сараями и интегрировались в их огромную сеть вдоль Шёлкового пути, которая принимала купцов и путешественников.

Традиция караван-сараев берет свое начало в Иране, где их сначала называли «чапар-хане» (почтовые станции), а само слово «караван» заимствовано из персидского. Они существовали ещё со времён Ахеменидов, и сам Геродот упоминал 111 станций на «царской дороге» длиной 2500 км от Сард до Суз.

Большинство караван-сараев финансировалось за счет частных взносов и, помимо отдыха и питания для торговцев, они стали с приходом ислама ключевым звеном обслуживания многочисленных паломников, направлявшихся к святыням Ирака и Аравии.

Разумеется, монголы не изобрели конную почтовую службу. Еще римляне использовали для гонцов так называемый «общественный путь» (cursus publicus), а в средние века Папская курия имела собственную сеть вестников для переписки с многочисленными епархиями. Начиная как минимум с 7 века тюрки, кидани, уйгуры и прочие правители Центральной Азии также прибегали к услугам гонцов для сообщения с отдалёнными уголками своих владений. Но ни одна из этих систем не могла сравниться с монгольской ни по размаху, ни по скорости. Монгольская империя соединила все эти системы, значительно расширила их масштаб под стать своим бескрайним владениям и закрепила их эффективной бюрократией, создав инфраструктуру, равной которой мир еще не видел.

Бернар Ганьон. Караван-сарай Изадхваст, Иран. 2016 год / Wikimedia Commons

Мартон Вер, например, отмечает, что в одном только «Юань дяньчжане», сборнике административных указов, составленных в конце 13 века в Китае, содержится более 100 документов о тогдашней почтовой системеi

Аналогичные структуры появились и в других частях Монгольской империи. Ата-Малик Джувейни и Рашид ад-Дин описывали их применение в государстве Хулагуидов в Иране. Мамлюки в Египте внедрили подобную систему, которая называлась «барид», а к 16 веку ямская служба распространилась по всей России. Османская система «улак», почтовая служба тимуридов и Делийского султаната, а также маньчжурская система «ула» были вдохновлены ямом.

В итоге вся территория от Корейского полуострова на востоке до берегов Волги на западе, и от сибирских лесов на севере до территорий нынешнего Афганистана на юге, была покрыта сетью почтовых станций.

Идея оказалась настолько удачной, что надолго пережила саму Монгольскую империю.

Пайцзы: паспорта власти

Но главной новаторской идеей, позволившей системе ямов работать столь эффективно, стало введение «пайцзы» — своеобразного официального паспорта в форме металлической таблички с надписью. Это был не просто проездной документ. Пайцза стала тем универсальным инструментом, который помог объединить обширные и разрозненные земли под властью монголов, обеспечивая коммуникацию, торговлю и дипломатию по всей Азии и части Европы.

Слово пайцза, как и гереге, часто переводят как «табличка». Она давала своему владельцу право требовать свежих лошадей и провиант на почтовых станциях по всей территории империи. Чингисхан осознавал, что стремительное расширение его державы нуждалось не только в непревзойдённой военной силе, но и в эффективной административной системе, способной управлять самыми отдалёнными уголками империи и обеспечивать развитие торговли.

Пайцза обычно изготовлялась из золота, серебра или бронзы, а надпись на ней, чаще всего на монгольском языке, ссылалась на власть самого хана и под страхом смерти приказывала всем на пути оказывать любую помощь её обладателю.

Форма и материал пайцзы напрямую отражали ранг и назначение её владельца. Высокопоставленные посланники носили золотую пайцзу, которая даровала больше привилегий и уважения, чем серебряные или бронзовые. Эти таблички иногда дополнялись официальными печатями или символами, подтверждавшими их подлинность, а также значимость данной миссии. Таким образом, пайцза служила как пропуском, так и символом императорского благоволения, демонстрируя могущество и щедрость хана.

Обладая пайцзой, гонцы, дипломаты, купцы, а иногда и шпионы, могли с невообразимой скоростью и безопасностью передвигаться из одного конца империи в другой.

Сохранились и яркие исторические свидетельства об эффективности пайцзы. Иоанн де Плано Карпини, направлявшийся в 1246 году из Лиона в качестве папского посла к монгольскому хану, получил пайцзу, когда уже двигался от Волги к столице империи Каракоруму. Он писал:

«Каких бы, сколько бы и куда бы он ни отправлял послов, им должны давать без замедления подводы и содержание; откуда бы также ни приходили к нему данники или послы, равным образом им должны давать коней, колесницы и содержание. …Также и послам вождей, куда бы те их ни посылали, как подданные императора, так и все другие обязаны давать как подводы, так и продовольствие, а также без всякого противоречия людей для охраны лошадей и для услуг послам»i

Другой папский посланник, францисканец Вильгельм де Рубрук, который путешествовал в Каракорум в 1253–1254 годах, тоже был впечатлён действенностью пайцзы:

«Мангу дал также Моалу свою буллу, то есть золотую дощечку, шириною в ладонь и длиною в пол-локтя, на которой пишется его приказ. Кто ее имеет в руках, тот может приказывать, что хочет, и это делается без замедления»i

Марко Поло, проведший 17 лет на службе у монгольского хана Хубилая, писал, что пайцзы различались по предоставляемым полномочиям в зависимости от статуса владельца. Высший ранг имели императорские гонцы, за ними шли военачальники, губернаторы и чиновники рангом ниже. Он свидетельствует, что на пайцзах было написано следующее:

«Властью Вечного Неба, будь свято имя Хана. Да будет тот, кто не почитает его, убит»i

Некоторые ранние пайцзы украшались изображением тигра, другие же были известны как «соколиные таблички».

Караван-сараи на Шёлковом пути

Стремительное расширение Монгольской империи при Чингисхане требовало не менее динамичного развития дорог, связи и транспорта — а вместе с ними и сети защищённых мест, где могли останавливаться караваны купцов и толпы паломников.

Караван-сараи — обычно квадратные строения вокруг центрального двора с множеством прямоугольных комнат, где купцы могли хранить свои товары, — стали настолько важной частью жизни, что нашли отражение в литературе. Караван как образ превратился в метафору самой жизни в восточной поэзии, как, например, у Саади и Омара Хайяма.

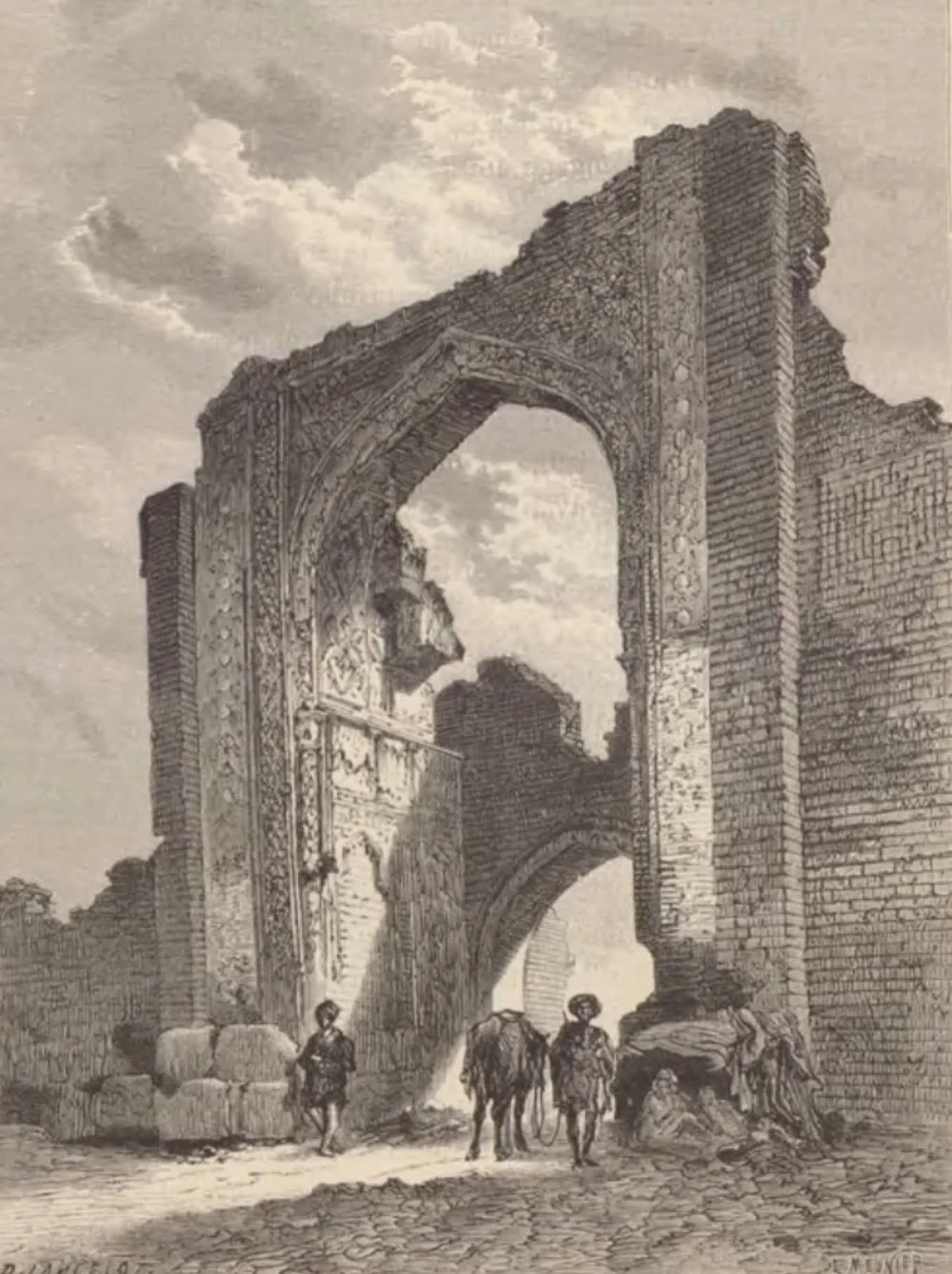

Фото Жанны Дьёлафуа гравюры Этьена Антуана Эжен Ронжа. Книга «Персия, Халдея и Сусиана». 1887 год / Gallica

Вокруг караван-сараев сложилась особая культура, а также целый круг ремесленников, обслуживавших путников. Среди них был «каравансарай-дар» (смотритель), который снабжал их пищей — свежим молоком, яйцами, мясом и хлебом. Внутри дворов открывались лавки с местными товарами, превращая остановку в маленький рынок. Такие караван-сараи, как и царская система ямских станций, были особенно важны в морозные зимы, когда вместо конных экипажей-тарантасов использовались сани. Такая система продолжала функционировать до начала 20 века, когда ее начали вытеснять автомобили и железные дороги.

С распадом Монгольской империи в конце 14 века официальная система почтовых станций начала приходить в упадок. Однако по мере того как торговля и путешествия вдоль Шёлкового пути продолжали расти и развиваться, караван-сараи приобретали всё большее значение, особенно во времена расцвета державы Сефевидов (1501–1736). В первую очередь они были коммерческими предприятиями, хотя некоторые строились и сохранялись для официальных нужд.

Дороги, которые пережили время

Система почтовых станций сделала торговлю по Шёлковому пути гораздо безопаснее и удобнее. Под защитой так называемого Pax Mongolica — «монгольского мира» — товары двигались быстрее, а послы могли без препятствий пересекать границы и вести переговоры с далекими дворами правителей, зная, что у них есть гарантия безопасности и всякого, кто осмелится нарушить приказ хана, ждет наказание.

Но стремительный рост системы имел и обратную сторону. Бремя её содержания ложилось на местных жителей — прежде всего кочевников, которые были обязаны предоставлять лошадей, корм и жильё для бесконечного потока гонцов. Когда число обладателей пайцзы стало слишком велико, они превратились в тяжёлое ярмо для обслуживавших их людей. Ханы Угэдэй и Мункэ попытались исправить положение: доступ к системе строго ограничили лишь самыми важными посольствами и полностью запретили пользоваться ею торговым объединениям.

Мастерская Абдулла Султана. Аудиенция у Мункэ. Джувейни «Тарих-и-джехангуша». Шираз, 1438 год / Bibliothèque nationale de France

И всё же с непреодолимым ростом торговли по Шёлковому пути купцы вновь стали главными клиентами этих станций, которые пережили распад Монгольской империи. Ведь даже местным торговым сетям были нужны надёжные места для остановки и хранения товаров.

Возможно, самое поразительное в монгольской логистической системе — это её долговечность. Большинство современных дорог Центральной Азии проходят по маршрутам, некогда принадлежавшим Шёлковому пути. Вдоль них можно увидеть руины караван-сараев и почтовых станций, простоявших сотни, а иногда и тысячи лет. В каком-то виде эта сеть конных и верблюжьих дорог просуществовала почти без изменений вплоть до самого 20 века.

Вот что писал в 1885 году британский путешественник и священник Генри Лансделл о своём опыте поездки по царской системе ямских станций из Омска в Семипалатинск (Семей):

«Перед нами лежала дорога почти в 500 миль до Семипалатинска, в течение которой нам предстояло сменить лошадей 31 раз ровно на таком же числе станций… Когда мы прибыли в Семипалатинск, наша четырёхдневная поездка в 482 мили, включая перекусы, аренду 134 лошадей и чаевые каждому из 44 ямщиков, обошлась нам меньше чем в 6 фунтов стерлингов»i

Система связи и транспорта Монгольской империи и её преемников, включая и Казахское ханство, была больше, чем просто региональное логистическое достижение, — она стала кровеносной системой, которая связывала континенты. Соединив кочевую мобильность с административными нововведениями, эти государства оставили наследие, которое пережило их политическое влияние.